CT 导航下球囊压迫治疗三叉神经痛的临床疗效

王振华

三叉神经痛是一种在面部三叉神经分布区域内反复发作的阵发性剧烈神经痛。临床特点主要是在头面部三叉神经分布区域内,发生骤发骤停、闪电样、刀割样、烧灼样、顽固性、难以忍受的剧烈性疼痛,说话、刷牙或微风拂面时,都会导致阵痛,严重影响患者的正常生活和工作[1,2]。目前对于此疾病的病因和发病机制还不明确,可能认为与脑干肿瘤、脊髓空洞症、多发性硬化和口腔疾病、血管硬化等疾病有关[3]。微血管减压术是一种有效的治疗方法,具有创伤小、预后良好的特点,但术后也容易复发,治疗效果不太理想。故本研究主要探讨CT 导航下球囊压迫治疗三叉神经痛的临床效果,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018 年1 月~2020 年1 月在本院诊治的60 例三叉神经痛患者,按照抽签的方式分为对照组和观察组,每组30 例。对照组男女比为17∶13;年龄28~79 岁,平均年龄(53.5±8.5)岁。观察组男女比为16∶14;年龄26~78 岁,平均年龄(52.3±8.8)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组行微血管减压术治疗,取侧卧侧头位或侧卧位,全身麻醉(全麻),在乳突后取3~4 cm 切口,切开硬膜,在显微镜下探查病变部位,确定治疗方案。剪开神经根和脑桥背外侧表面的蛛网膜,采用锐性剥离的方式将血管游离,促使神经根部脑干得到充分减压,再用无菌棉片止血,观察无出血后,严密缝合硬膜,放置钛板补片,常规关颅。

观察组行CT 导航下球囊压迫治疗,取平卧位,全麻,行CT 扫描定位,扫描以底座为起点,从上至下扫描,记录检查结果,明确手术方案。消毒铺巾,以患侧口角外侧2 cm 作为进针点,在CT 引导下定位卵圆孔,并取穿刺针穿刺,取出针芯,同时把穿刺针放入内含导丝的球囊导管,经卵圆孔导入Meckel 腔,撤出导丝,缓慢将球囊内注射非离子造影剂充盈球囊。待球囊预充盈容积约0.4 ml,用CT 验证球囊位置继续注入造影剂0.3 ml。球囊充盈压迫时间为2~3 min,排空球囊,撤出穿刺针,压迫穿刺点5~10 min,予以输液贴覆盖穿刺点,术毕。

1.3 观察指标及判定标准 比较两组患者治疗前后VAS 评分、并发症发生情况及复发情况。采用VAS 对患者的疼痛程度进行评定,分值范围0~10 分,分数越高表明患者疼痛程度越严重。并发症包括面颊麻木、咀嚼肌肌力下降、动静脉瘘等。

1.4 统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

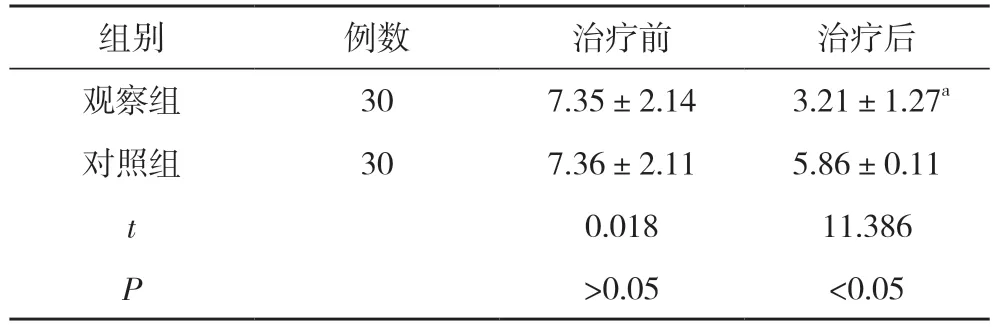

2.1 两组患者治疗前后VAS 评分比较 治疗前,两组VAS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组VAS 评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后VAS 评分比较(,分)

表1 两组患者治疗前后VAS 评分比较(,分)

注:与对照组治疗后比较, aP<0.05

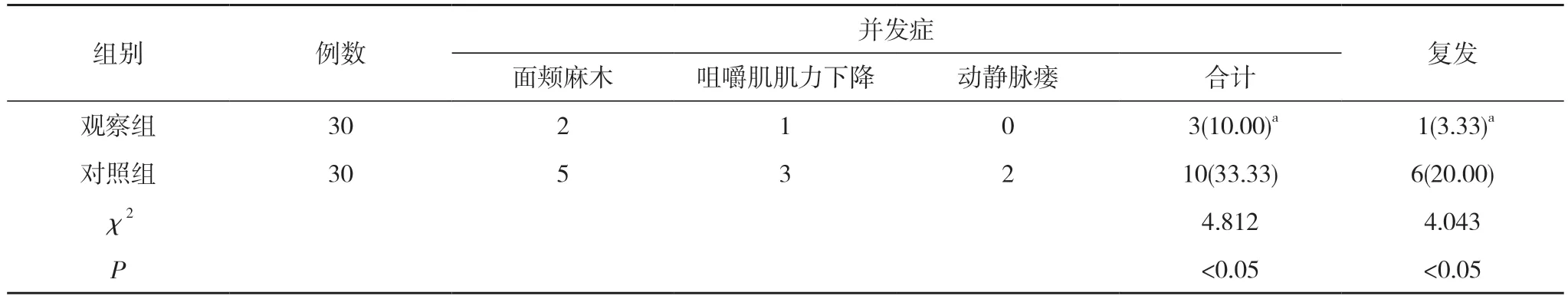

2.2 两组患者并发症发生情况及复发情况比较 观察组并发症发生率为10.00%、复发率为3.33%,均明显低于对照组的33.33%、20.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者并发症发生情况及复发情况比较[n,n(%)]

3 讨论

三叉神经痛的危害主要是心理上的,患者往往害怕疼痛而不敢刷牙、洗脸、进食等,严重影响患者的生活和工作,短期内患者会显得憔悴,长此以往,则会产生恐惧、悲伤,甚至焦虑的情绪[4]。随着病情逐渐发展,药物控制不良,或异常放电逐渐持续,可导致患者夜间疼痛无法入睡,对日间工作产生较大影响,且极大程度地影响患者的精神状态。因此,建议患者确诊三叉神经痛后,及时到正规医院就诊,遵从医嘱进行相应治疗,若药物治疗效果不佳,则应及时选择手术治疗,以免对生活及精神造成较大危害。

近年来,随着微创技术的不断发展,球囊压迫治疗在临床的应用也越来越广泛。在临床上球囊压迫治疗三叉神经痛是一种在全麻的基础上对患者进行微球囊扩张,机械性压迫半月神经节的治疗方法。通过术前CT 数据三维重建,观察卵圆孔大小、形态,模拟穿刺路径,能够做到对每例患者“胸有成竹”;治疗过程中辅助C 型臂机器透视下穿刺,能够保障手术的安全、精准;穿刺后,通过导管向球囊注入造影剂,在透视下球囊呈梨形,提示治疗成功,整个操作安全可靠。此治疗方法,能够改善患者临床症状,促进患者恢复[5]。微血管减压术虽有良好的疗效,但会导致患者再次复发,同时术后并发症发生风险也较高,不利于预后[6]。胡强等[7]文献结果报道,经微血管减压术患者手术疗效与经皮穿刺球囊压迫治疗相当,且手术时间及住院时间长于经皮穿刺球囊压迫治疗(P<0.05)。提示球囊压迫治疗具有成功率高、操作安全、无痛,且创伤小等优势,加上经CT 导航下,能够更准确的定位,从而提高治疗效果,能够在一定程度上弥补微血管减压术的缺陷,受到广大患者和医师的青睐。王鼎等[8]研究结果认为,经皮穿刺球囊压迫术是一种安全有效、简单易行的手术方法。本研究结果显示:治疗后,观察组VAS 评分(3.21±1.27)分明显低于对照组的(5.86±0.11)分,差异有统计学意义(P<0.05);观察组并发症发生率为10.00%、复发率为3.33%,均明显低于对照组的33.33%、20.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。管海博等[9]文献结果显示,在三叉神经痛治疗中应用经皮穿刺微球囊压迫术,具有起效快、操作简单等特点,认为更适用于疼痛剧烈难以忍受的老年患者。作者认为,其原因是由于球囊压迫术选择性保留了传导角膜感觉的无髓鞘纤维,大大降低了角膜反射小时的危险性,因此更加适用于老年人。但手术毕竟是有创的,若不稍加注意或操作不当,极有可能增加患者术后并发症的风险。李锴等[10]文献结果报道,经皮穿刺微球囊压迫术治疗原发性三叉神经痛的术后并发症发生率高,是因为其合并症如高血压、糖尿病,均是术后发生并发症的独立危险因素,认为在手术操作过程中应加强血压、血糖水平控制,并适当调整术中球囊参数,有助于减少术后并发症。同时作者还建议,在手术过程中还需要配合相应的护理干预,比如加强心理疏导,做好患者的思想工作,消除其紧张情绪;做好预防并发症的护理措施,比如加强口腔清洁,预防感染和溃疡的发生;保持皮肤的清洁和保护,避免皮肤破溃和感染而加重病情;指导术后饮食,给予全食和半流食,鼓励其多饮食,以保证营养和增强体质,此外,注意观察患者有无并发角膜炎和周围性面瘫,这对减轻疼痛,避免相关并发症和不良反应,提升临床依从性,促进患者康复有重要临床意义。

综上所述,CT 导航下球囊压迫治疗三叉神经痛的临床效果显著,可减轻患者疼痛感,减少并发症的发生,降低复发率,具有较高的应用价值和意义。