双摇跳绳训练对大学生下肢肌肉力量的影响

吴 方,井兰香

(燕山大学 体育学院,河北 秦皇岛 066044)

近年来,随着大学生课业压力不断增加,学生们的生活习惯发生了较大的变化, 久坐少动等不良习惯已经成为在校大学生人群中的普遍现象,有甚者单日久坐可达14h 以上[1],对健康极为不利, 且对学生的身体活动能力也造成了不同程度的负面影响。久坐少动行为(Sedentary Behavior ,SB)是指能量消耗少的特殊坐立行为(能量消耗在1~1.5METs)。1MET 表示为安静状态下休息能耗的能量。 有研究表明,久坐少动行为已经成为死亡、疾病和失能的主要影响因子,成为引起全球关注的一个公共卫生问题[2]。久坐少动行为会使骨骼肌的总质量相对不足,肌纤维体积减小,肌肉力量及肌肉爆发力下降,从而造成大学生身体活动能力下降。 因此,久坐行为可能是高校的大学生体质健康测试中学生无法取得理想成绩的关键原因。综上,为了预防久坐、低体力行为对大学生人群带来的潜在危害,应采取一系列积极的干预措施。

运动是改善久坐、低体力行为的重要手段,但在校大学生迫于繁重的课业压力对课余时间的挤压以及运动场地的局限性,并不是所有运动都适合该类人群。 跳绳运动简单易学,且不受时间场动限制。 跳绳可作为人们日常提高体能的一项运动,可对人体器官产生较好的影响,锻炼人的心、肺、胃功能,神经系统和脑功能,经常进行跳绳还可提高人的跳跃能力,增加下肢肌肉弹性[3]。 双摇跳绳是跳绳运动中的一种,表现为纵跳与摇绳技术的结合, 要求参与者跳跃一次绳需连续两次通过脚底。 跳绳运动含有大量下肢弹跳动作,此动作的要素是下肢的伸展和屈曲, 两种动作均具有拉长-缩短周期 (Stretch-Shortening Cycle, SSC)动作特征,可锻炼髋、膝、踝关节周围肌肉的超等长收缩能力[4],或作为部分竞技体育运动员专项辅助练习[5-6]。 因此,跳绳运动适合作为运动干预手段对久坐大学生进行锻炼。 跳绳运动近年来开展火热,越来越多的学者对其进行实验研究, 但研究多以对跳绳运动对人的健身功效以及对跳绳运动本身的生物力学特征进行分析, 以跳绳运动为干预手段, 对受试者下肢肌肉力量及爆发力进行系列的生物力学分析研究尚少。 日常行为活动大多以下肢多关节运动为主,在研究中应采用下肢多关节的动力学、运动学测试。 原地纵跳是使用于各年龄人群下肢动力学的常用动作,因此,本研究以双摇跳绳作为干预手段,利用生物力学的研究方法,测试并计算干预前后健康大学生原地纵跳的下肢动力学及运动学数据,以期证明双摇跳绳能够促进久坐人群下肢肌力、爆发力提供客观的数据参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

自学校招募久坐少动大学生共40 名 (男性20 名, 女性20 名),随机分为实验组(男性 n=10,女性 n=10)和对照组(男性n=10,女性n=10)。 纳入标准:受试者每日身体活动少于1.5METs,或久坐13h 以上;无扁平足、1 年内无任何下肢运动损伤; 自愿参与本研究设计的训练并保证完成整个实验过程。

1.2 训练方法

双摇跳绳的教授、练习由专门教练负责完成。 对所招募低体力活动的健康大学生实施为期8 周的连续双摇跳绳练习。正式训练前3 周传授其双摇跳绳正确技术动作, 此后进行每周4 次,每次6 组,每组40 个不间断连续双摇跳绳训练。 两组受试者不改变原有日常安排, 对照组受试者除日常活动外不进行任何形式的身体练习。

1.3 实验设备

运动学:瑞士生产的8 台Qualisys 红外高速摄像头(型号A12)、QTM 三维运动捕捉系统及配套的直径为14mm 的Mark反光球,采集受试者原地纵跳过程中下肢髋、膝、踝关节在矢状面的运动学参数,采样频率200Hz。

动力学: 瑞士生产的 Kistler 三维测力台 (9260AA6)2 块(60cm*50cm*10cm),外置信号放大器。 采集受试者纵跳过程中产生的地面反作用力,采样频率1 200Hz。 另外通过数模转换器与QTM 三维运动捕捉系统连接,实现运动学数据和动力学数据同步采集。

1.4 测试流程

8 周双摇跳绳训练前后,测试受试者原地纵跳过程中下肢动力学与运动学数据, 分析原地纵跳过程中产生的地面反作用力、下肢爆发力、下肢刚度。

正式测试时,每名受试者在跑台上以2~3m/s 的速度进行热身5min 并进行2min 静态拉伸, 为避免运动装备不同带来的实验数据偏差, 要求受试者更换实验专用服装 (紧身运动衣、运动鞋、袜子)。 而后,操作人员为其第7 颈椎棘突、肩峰、髂前上棘、髂脊上缘、髂后上棘、大转子等全身39 个主要标记点粘贴Mark 反光球,采集受试者纵跳实验前静态模型。 待静态模型建立完成,受试者站立于测力台中间,为避免受试者手臂长短不一的惯性矩导致的误差,要求受试者双手叉腰,双脚平行向前,双脚间距与肩同宽,听到开始指令后迅速下蹲并奋力跳起后落到测力台中央。 动力学测试和运动学测试同步进行。

1.5 数据处理

三维测力台所测得力学数据导入Excel 表格进行后期处理后获得纵跳蹬地期、落地缓冲期地面反作用力数据。

由图像分析系统对下肢关节标记点进行后期处理, 通过进一步计算获得下肢运动学数据。 本研究以髂前上棘-大转子-股骨外上踝为髋关节、 大转子-股骨外上踝-外踝为膝关节角、股骨外上踝-外踝-足尖为踝关节角。 通过计算蹬地阶段与落地缓冲阶段下肢各关节最大角度与最小角度之差求得下肢各关节矢状面内的活动范围 (range of motion,ROM,°)。

所有参数均采用Excel 自编程序计算。 计算人体质心瞬时加速度以公式:a=F/m-g,其中 F(N)为瞬时力,m(kg)为受试者体重,g(m/s2)为重力加速度;人体质心瞬时速度计算方法:Vn=Vn-0.001+an×0.001,其中 Vn为第 n(s)时刻人体质心的瞬时速度(m/s),Vn-0.001为 n-0.001(s)时刻的瞬时速度(m/s),两个相邻数据之间间隔0.001s; 瞬时位置计算方法:Pn=Pn-0.001+Vn·t+0.5·an·t2n,瞬时位置以落地阶段脚开始触地时刻为“0”,质心位移向下时为“-”,以脚尖触地至缓冲阶段结束的质心位置的垂直变化为人体质心缓冲期的最大垂直位移△Z;计算下肢刚度公式为:FZ/△Z,其中FZ为落地缓冲期峰值VGRF。人体质心爆发力计算方法为:人体质心所受合外力与运动速度的乘积,即 F*Vn。 腾空高度计算方法为:h=1/2gt2。

2 数据统计

利用SPSS24.0 统计软件对所得实验结果进行双因素重复测量方差(Two-Way Repeated Measures ANOVA)分析自变量(不同组别和干预时间)对因变量(下肢刚度、地面反作用力、爆发力及腾空高度)的影响。 经独立样本T 检验比较受试者组间基本信息数据的参数差异,数据统计结果以平均数±标准差(M±SD)表示,显著水平为 0.05。

3 实验结果

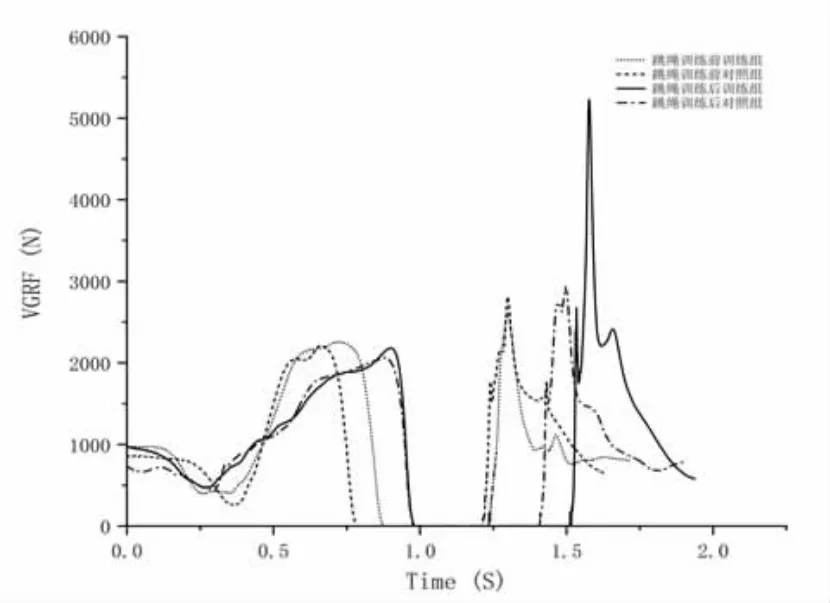

实验组与对照组受试者跳绳训练前后纵跳地面反作用力特征如图1 所示。 经统计学分析,训练前,训练组与对照组受试者原地纵跳起跳蹬地期地面反作用力峰值无显著性差异(p=0.061),落地缓冲期地面反作用力峰值对比无显著性差异(p=0.075)。 训练后,组内比较对照组组受试者原地纵跳蹬地期地面反作用力峰值对比训练前无显著差异(p=0.064),训练后落地缓冲期地面反作用力峰值较训练前具有非常显著差异(p=0.000);训练组受试者训练后原地纵跳落地期地面反作用力峰值较对照组具有非常显著差异(p=0.000)。

图1 训练组与对照组受试者试验前后纵跳地面反作用力变化

两组受试者训练前后原地纵跳地面反作用力峰值以跳绳训练后训练组受试者纵跳地面反作用力最大。 训练前对照组、训练组,训练后对照组、训练组原地纵跳地面反作用力(N)分别为 2 900.43±350.25、2 879.73±280、3 059.96±260.87、5 352.34±230.59。 其中,图中第一个波峰为原地纵跳蹬伸期最大地面反作用力值,该阶段加速度由下到上变化;第二个波峰为受试者纵跳落地缓冲期最大地面反作用力值, 此刻人体质心位于下蹲的最低点,该阶段加速度向下。

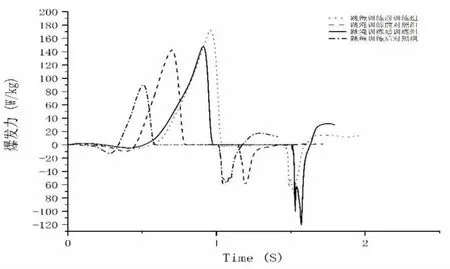

图2 为受试者训练前后质心爆发力的变化特征。 训练前,对照组与训练组受试者质心爆发力无显著性差异(p=0.068)。训练后, 训练组受试者质心爆发力较训练前相比具有显著性差异(p=0.033);对照组受试者训练前后质心爆发力对比无显著差异(p=0.061)。 可见受试者原地纵跳过程中人体质心爆发力分别有向上和向下的两个波峰, 原因为人体质心爆发力为人体质心所受合外力与运动速度的乘积, 当受试者纵跳蹬伸阶段,该阶段人体质心的运动速度向上,因此人体质心爆发力曲线也向上;受试者落地缓冲期,以落地时刻质心位置为“0”,向下为“—”,所以受试者落地缓冲期质心位置为“—”,质心运动速度向下,爆发力曲线为向下。

图2 训练组与对照组受试者试验前后纵跳质心爆发力变化

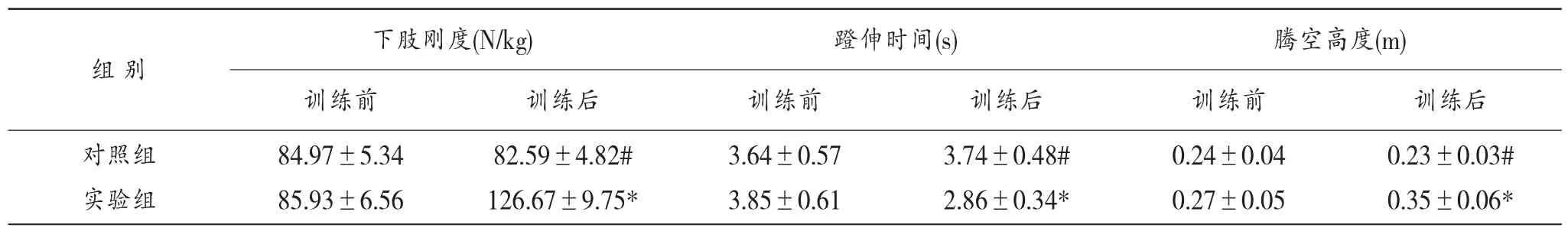

双摇跳绳训练前后受试者下肢力量相关指标见表1。

表1 双摇跳绳练习对受试者支撑期动力学参数的影响

实验组与对照组受试者纵跳训练前后下肢刚度(N·m)分别为:85.93±6.56、126.67±9.75、84.97±5.34、82.59±4.82。经统计学分析,双摇跳绳训练前,实验组与对照组受试者下肢刚度无显著差异(p=0.085);训练后,对照组受试者原地纵跳过程中下肢刚度与训练前无显著差异(p=0.067);实验组受试者下肢刚度与训练前比较具有极显著性差异(p=0.000);比较训练后实验组与对照组受试者下肢刚度, 结果发现实验组受试者下肢刚度远高于对照组受试者(p=0.000)。

实验组与对照组受试者纵跳蹬伸时间(s)分别为:经统计学分析,双摇跳绳训练前,实验组与对照组受试者纵跳蹬伸时间无显著差异(p=0.071);训练后,对照组受试者原地纵跳蹬伸时间较训练前无显著差异(p=0.085);实验组受试者原地纵跳蹬伸时间经8 周双摇跳绳训练明显缩短(p=0.000);训练后实验组受试者蹬伸时间明显短于对照组受试者蹬伸时间 (p<0.001)。

实验组与对照组受试者训练前后最大腾空高度(m)分别为 0.27±0.05、0.35±0.06、0.24±0.04、0.23±0.03。 训练前,两组受试者纵跳最大腾空高度无显著差异;训练后,实验组受试者最大腾空高度较训练前具有极显著性差异; 对照组受试者训练前后纵跳最大腾空高度无显著差异; 比较训练后对照组和实验组受试者最大腾空高度发现, 实验组受试者纵跳高度与对照组受试者纵跳高度具有显著性差异(p=0.034)。

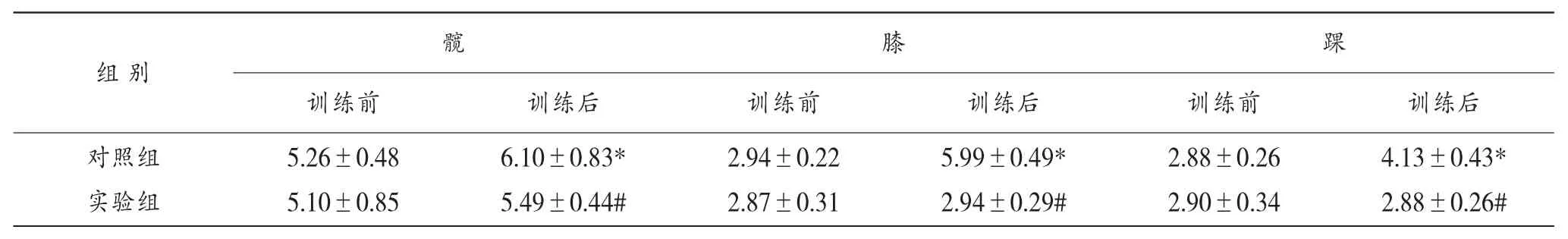

如表2 所示,两组受试者纵跳过程中髋、膝、踝关节力矩峰值无显著差异(p=0.059、p=0.067、p=0.059);训练后实验组受试者髋、膝、踝关节力矩峰值明显大于训练前,尤其以膝、踝关节力矩提升最多(p=0.045、p=0.000、p=0.000),对照组受试者训练前后髋、膝、踝、关节力矩峰值无显著差异(p=0.068、p=0.085、p=0.073),训练后实验组受试者与对照组受试者髋、膝、踝关力矩差异显著(p=0.036、p=0.000、p=0.001)。

表2 双摇跳绳练习对受试者下肢关节力矩峰值(N·m)的影响

4 讨论

以双摇跳绳作练习手段, 通过对比训练前后测试实验组受试者纵跳过程动力学、运动学数据,各方面结果提示双摇跳绳对大学生下肢力量练习具有一定的积极作用。

地面反作用力是受试者原地纵跳支撑期与地面接触时,地面对身体产生的大小相等,方向相反的力,可用于衡量受试者纵跳蹬地期、落地缓冲期下肢对地面产生的力值,从而进一步计算下肢3 关节处产力能力。 本研究结果显示,两组受试者训练前纵跳产生的地面反作用力无明显差异,8 周跳绳训练后,实验组受试者纵跳产生的地面反作用力最大,且较训练前有明显增加。 刚度的定义为在弹性范围内,其位移的变化与力之间的比值。 参照下肢刚度算法,下肢刚度值与缓冲期地面反作用力峰值和人体质心垂直位移相关[7],本研究结果显示,8 周跳绳训练后实验组受试者下肢刚度值较训练前明显提高。 关节刚度的增加更多表现在矢状面的关节活动度的缩小,关节活动度的减小可使人体质心位移减小并增加地面反作用力,因此,我们认为可能是关节刚度的增加导致了下肢刚度整体的增加。 受试者训练后地面反力的增加便可能是受试者下肢肌力增加和关节活动度减小导致的质心垂直位移减少的共同作用结果。 关节力矩的提高可以提高关节刚度,研究认为,下肢或关节刚度维持在一定的水平有助于关节稳定性的提高[8],运动过程中刚度过低有几率造成关节突然位移引起损伤,本研究中,双摇跳绳训练后实验组受试者下肢刚度得到增加,这提示我们双摇跳绳训练增加了受试者下肢髋、膝、踝关节处肌肉力量,关节稳定性增加。

爆发力在形式上表现是速度与力量的结合[9],即为在越短的时间发挥出更大的力, 其特点是在肌肉收缩之前先做离心式拉长,造成肌肉拉长预应力,使肌肉增大收缩幅度,再做向心式收缩。 本研究中,经8 周双摇跳绳练习,受试者纵跳蹬伸发力、落地缓冲时间明显较训练前缩短,这说明双摇跳绳练习对受试者爆发力有一定的促进作用。

受试者运动过程中肌肉收缩产生使关节发生角位移的关节力矩,落地缓冲阶段初期,人体下肢着地时地面反作用力在膝关节处产生屈膝力矩,在踝关节处产生背屈力矩[10]。 因此,髋关节和膝关节需要被动的产生伸膝、 跖屈力矩来抵抗地面反作用力带来的外力。 双摇跳绳训练后,受试者纵跳落地时,膝、踝关节处产生的关节力矩显著增加,这表明,跳绳训练后人体可动员更多的伸膝肌群和踝跖屈肌群以对抗着地时突然产生的地面反作用力。 研究认为在某种程度上关节力矩的大小决定纵跳的高度[11],原因是纵跳的高度取决于人体离地时刻的质心垂直速度,而垂直速度则由受试者垂直冲量决定,运动员跳跃过程中离心、 向心收缩产生的关节力矩大小决定了垂直冲量的大小,最终决定纵跳的高度。 本研究结果与此论点相符,经训练后受试髋、膝、踝关节力矩均明显高于训练前且纵跳高度也显著高于训练前。肌肉力量曾被Enoka[12]定义为最大随意肌力矩,因此净关节力矩值可以表示肌肉力量大小,根据实验结果显示, 双摇跳绳练习对受试者下肢肌肉力量具有一定的促进作用。

5 结论

1)双摇跳绳练习可以作为练习手段锻炼低体力活动大学生下肢髋、膝、踝关节周围肌肉力量,尤其以膝、踝关节力量增加为主,具有一定的健身功效。

2)双跳绳训练后受试者下肢、关节刚度增加,提示双摇跳绳练习可提高受试者运动过程中下肢及髋、膝、踝关节的稳定性。

3)双摇跳绳练习后受试者动作蹬伸时间减少,纵跳蹬伸阶段的地面反作用力增大,短时间内能产生较大的力值,提示受试者下肢爆发力得到提高。