夏天无对坐骨神经痛大鼠巨噬细胞和小胶质细胞活性的影响

★ 郑雪花 邹剑芬 黄善敏 何才姑 廖凌虹 董卫国 钱长晖(.福建中医药大学中西医结合学院 福州 35022;2.福建中医药大学中医健康状态辨识重点实验室 福州 35022;3.福建中医药大学中医学院 福州 35022)

坐骨神经痛是临床常见症状,由于各种原因导致坐骨神经通路及其分布区失调。神经受压后局部出现瘀血、水肿,进而引起无菌性的炎性反应,产生的伤害性刺激信息引起外周敏化,继而信息沿神经通路传入中枢神经系统,造成中枢敏化,机体出现痛觉异常、痛觉过敏和自发性疼痛等神经功能障碍[1-2]。坐骨神经损伤区的巨噬细胞、脊髓后角的小胶质细胞参与疼痛的发生、发展和持续过程[3-4]。

中药夏天无是罂粟科植物伏生紫堇的干燥块茎。其具有止痛、活血化瘀和消炎等功效,在临床上应用于改善坐骨神经痛[5-7]。前期工作发现夏天无可改善夹伤后坐骨神经运动功能[8],但其改善坐骨神经痛的作用机制并未明确。本项目建立SD大鼠坐骨神经痛模型,通过夏天无干预后研究受损神经微环境变化,关注损伤区域的巨噬细胞以及脊髓后角的小胶质细胞变化,并分析促炎因子改变情况,初步探讨夏天无抑制巨噬细胞和小胶质细胞活性从而改善坐骨神经痛的作用机制。

1 材料

1.1 动物

40只清洁级SD雌性大鼠,体质量为200~220 g,由福建中医药大学实验动物中心提供,动物许可证号:SCXK(闽)2012-0001。实验动物的各项处理程序,符合福建中医药大学实验动物伦理委员会的有关动物保护和利用的伦理学规定。所有的操作都以尽量减少动物损害为准。

1.2 主要试剂与仪器

夏天无注射液购于江西天施康中药股份有限公司(批号:Z36020694);兔抗IBA1多克隆抗体(Wako,日本);兔抗CD68多克隆抗体(Abcam,英国);鼠抗TNF-a单克隆抗体(Santa Cruz,美国);Alexa 488或568荧光标记二抗(Abcam,英国);防荧光淬灭剂(Vector,美国);Leica CM 1950恒温箱冰冻切片机(Leica,德国);Zeiss Axio Imager A2荧光显微镜(Zeiss,德国)。

2 方法

2.1 模型制备及分组

SD大鼠以乌拉坦5 mL/kg行腹腔注射麻醉,于左侧后肢股骨近中段斜切,分离并暴露坐骨神经。在其分叉前游离出约0.5 cm,用2根4-0的铬制羊肠线绕坐骨神经主干做疏松的单结环扎,羊肠线间距约0.5 mm,单结刚好能沿神经滑动,结扎线松紧程度以引起小腿肌肉轻微颤动且不影响神经血液循环为宜。术后无菌生理盐水冲洗消毒,逐层缝合。术后动物分笼单独饲养,供给充足食物和水。术后3 d内注射青霉素0.1 mL/次/d,以防伤口感染。动物行坐骨神经痛造模手术后,随机分为4组,每组动物均为8只:夏天无7 d组和28 d组,术后腹腔注射夏天无注射液,分别于术后7 d和28 d取材;模型7 d组和28 d组,术后以0.9% 生理盐水进行注射,分别于术后7 d和28 d取材。另设定假手术组(n=8),其仅暴露坐骨神经,不做其它处理。术后以0.9% 生理盐水进行注射。每只动物注射次数为1次/2 d,每次注射0.2 mL/只,至各时间点结束时,假手术组于第7 d取材。

2.2 行为学检测

2.2.1 Von Frey针刺实验采用Von Frey丝检测大鼠双侧后爪50%缩爪阈值。将大鼠置放于底部为细钢丝网格的笼中,用不同规格Von Frey丝垂直皮肤缓慢直刺后足掌部,用力使Von Frey丝弯曲并持续6~8 s。造模手术前经Von Frey针刺实验筛选,通过机械痛觉阈值检测合格后,才纳入实验进程。

2.2.2 热敏实验用局部热刺痛采集大鼠足底对光热的刺激痛阈值时间,观察大鼠肢体的感觉功能。设定温度为55 ℃,待大鼠静止时将热刺痛源置于后肢脚掌,大鼠后肢缩起或出现舔足反应时开始记录时间,超过40 s无反应则停止刺激。每只大鼠每只脚掌测试3次。造模手术前经热敏实验筛选,通过痛觉阈值检测合格后,才纳入实验进程。

2.3 组织准备

在动物实验各时间结束点,每组动物以乌拉坦5 mL/kg剂量行腹腔注射,多聚甲醛灌注固定,分离大鼠的左侧坐骨神经(以铬制肠线为中点,剪取约1 cm长度的神经段)、脊髓L4-L6节段。利用冰冻切片机行连续组织切片,脊髓组织行横切(厚度为16 µm),坐骨神经纵切(厚度为12 µm)。

2.4 Masson染色

取坐骨神经标本,依次经过甲醇 2 min,苏木精3 min,丽春红酸性品红5 min,磷钼酸2 min,苯胺蓝2 min染色后,用甘油封片,镜检。

2.5 免疫荧光染色

为了观察坐骨神经受损微环境的巨噬细胞分布以及脊髓后角的小胶质细胞分布情况,取坐骨神经或脊髓切片,经PBST冲洗后,1% Triton破膜渗透1 h,5%牛血清蛋白(BSA)封闭0.5 h,分别加入1% BSA稀释的抗CD68、 IBA1或TNF-α的一抗孵育,4 ℃过夜,后加入相应二抗孵育2 h,4,6-二脒基-2-苯基吲哚(DAPI)染核2 min,防荧光淬灭剂封片,于荧光显微镜下观察并拍照。

2.6 Western blotting检测

每组动物麻醉后,分离坐骨神经(以铬制肠线为中点,剪取约1 cm长度的神经段)和脊髓左侧后角部位。抽提出来的蛋白先通过二辛可宁酸试验测蛋白浓度。用12%十二烷基硫酸钠胶分离蛋白。蛋白随后转移到PDVF膜,用含有0.5% 吐温-20的5%牛血清蛋白封闭2 h后,用抗CD68,IBA1或TNF-α的一抗进行4 ℃孵育过夜。接着用HRPconjugated的二抗常温孵育2 h。免疫蛋白用ECL法检测。

2.7 测量方法

检测坐骨神经损伤区的巨噬细胞标记物CD68蛋白和TNF-α促炎因子表达,每个标本以坐骨神经损伤区中心的方形测量区域(300 µm×150 µm),分析区域内CD68蛋白、TNF-α促炎因子的单位面积的平均光密度值。检测脊髓后角小胶质细胞标记物IBA1蛋白和TNF-α促炎因子表达,每个标本取脊髓后角的3个随机视野(100 µm×100 µm)作为测量区域,分析区域内IBA1阳性表达细胞数值及TNF-α促炎因子表达平均光密度值。

2.8 数据处理

采用Photoshop 7.0软件进行图片处理,Image Pro Plus 6.0进行荧光平均光密度值和Western blotting条带分析,SPSS 20.0软件统计学软件处理数据。计量资料以均值±标准差(±s)表示,组间比较用单因素方差分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

3 结果

3.1 机械痛和热痛阈值比较

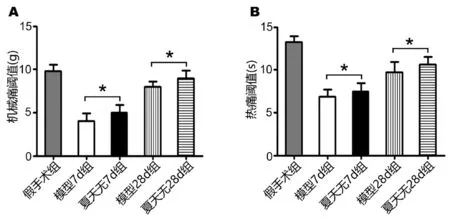

神经损伤导致动物痛阈值降低。模型组疼痛阈值降低较明显,夏天无减轻夏天无组动物的机械痛和热痛敏感程度,在一定程度上改善坐骨神经痛。两组间存在着统计学差异(P<0.05)。见图1。

图1 机械痛和热痛阈值比较

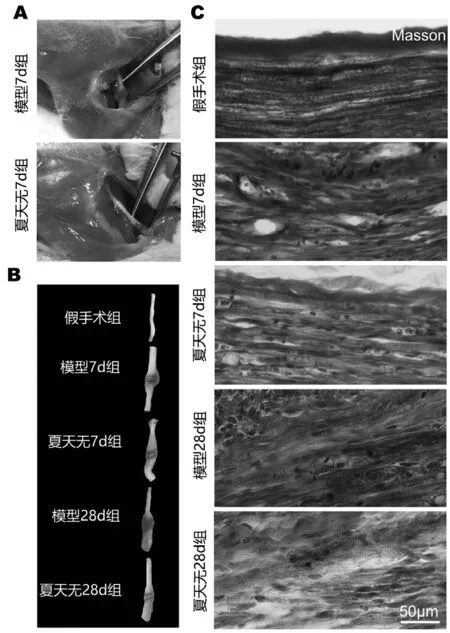

3.2 动物坐骨神经标本观察及Masson染色结果

模型7 d组、夏天无7 d组均出现神经纤维溃变、断裂,胶原纤维增多,炎性细胞浸润等现象。与夏天无7 d组相比,模型7 d组损伤区结构更紊乱,神经纤维间隙的炎性细胞增多。模型28 d组、夏天无28 d组炎性细胞浸润减少。与夏天无28 d组相比,模型28 d组损伤区神经纤维仍呈现溃变、肿胀等现象,神经纤维间或神经外膜的炎性细胞较明显。标本观察可见术后的模型组、夏天无组均出现不同程度的肿胀。但相对于夏天无组,模型组的神经损伤区肿胀更加明显。Masson染色结果发现,假手术组神经纤维结构齐整连续,周边结缔组织成分少,神经外膜少见炎性细胞。模型组和夏天无组均出现神经纤维溃变、胶原纤维增多和炎性细胞浸润等现象。与夏天无组相比,模型组损伤区结构更紊乱,神经纤维间隙的炎性细胞增多,胶原纤维成分更无序、粗大、致密,在神经外膜处出现更多的炎性细胞。见图2。

图2 动物坐骨神经标本观察及Masson染色结果

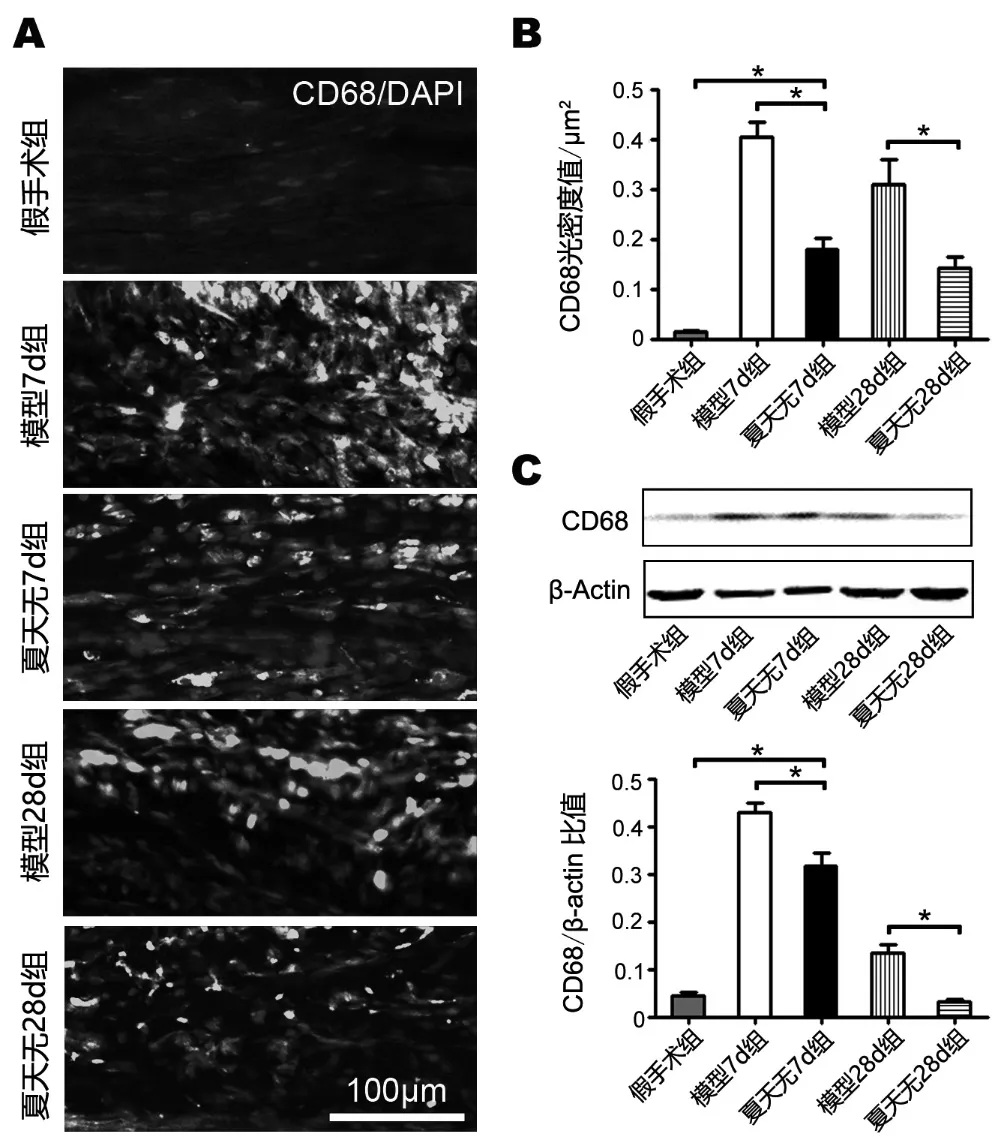

3.3 受损神经的CD68阳性表达的巨噬细胞检测结果

假手术组CD68标记的巨噬细胞少见。模型7 d组、夏天无7 d组均出现巨噬细胞浸润。与夏天无7 d组相比,模型7 d组损伤区巨噬细胞数量更多,在神经外膜处巨噬细胞明显增多。模型28 d组、夏天无28 d组巨噬细胞浸润减少。与夏天无28 d组相比,模型28 d组在损伤区神经外膜处仍有较多巨噬细胞存在。假手术组巨噬细胞数量少。模型7 d组在损伤区的巨噬细胞CD68表达增强,巨噬细胞数量明显增加,尤其在神经外膜多见。模型28 d组可见巨噬细胞数量有所减少,但神经外膜仍见较多巨噬细胞。与同时间段的模型组比较,夏天无组巨噬细胞数量明显减少。各组间存在着统计学差异(P<0.05)。损伤区的CD68蛋白的Western blotting检测结果与免疫荧光染色结果趋势相符(P<0.05),进一步说明夏天无减少巨噬细胞在损伤区的浸润。见图3。

图3 受损神经的CD68阳性表达的巨噬细胞检测结果

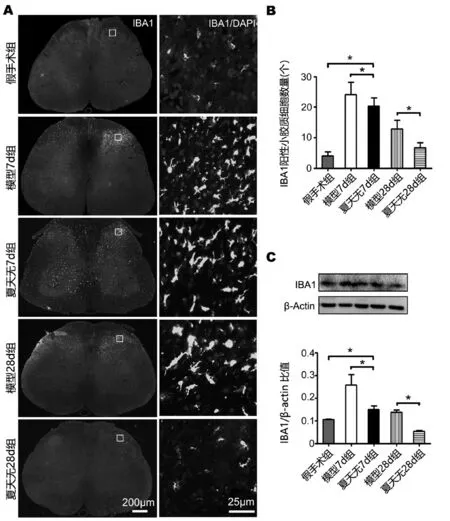

3.4 各组脊髓后角小胶质细胞标记物IBA1的检测结果

假手术组的脊髓后角IBA1标记的小胶质细胞数量少,胞体小、突起细长。模型7 d组、夏天无7 d组均出现小胶质细胞增多现象。与夏天无7 d组相比,模型7 d组脊髓后角的小胶质细胞增多明显,细胞缩短、突起变粗。模型28 d组、夏天无28 d组小胶质细胞数量有所减少。与夏天无28 d组相比,模型28 d组小胶质细胞较多。假手术组的脊髓后角IBA1标记的小胶质细胞数量少,胞体小,突起细长。模型组IBA1阳性表达增强,强于同时间段的夏天无组,小胶质细胞数量增加,细胞形体变粗,突起缩短。组间IBA1阳性表达小胶质细胞数量存在着统计学差异(P<0.05)。脊髓后角的IBA1蛋白的Western blotting检测结果与免疫荧光染色结果趋势相符(P<0.05),进一步说明夏天无能抑制坐骨神经损伤后的脊髓后角小胶质细胞的应答。见图4。

图4 各组脊髓后角小胶质细胞标记物IBA1的检测结果

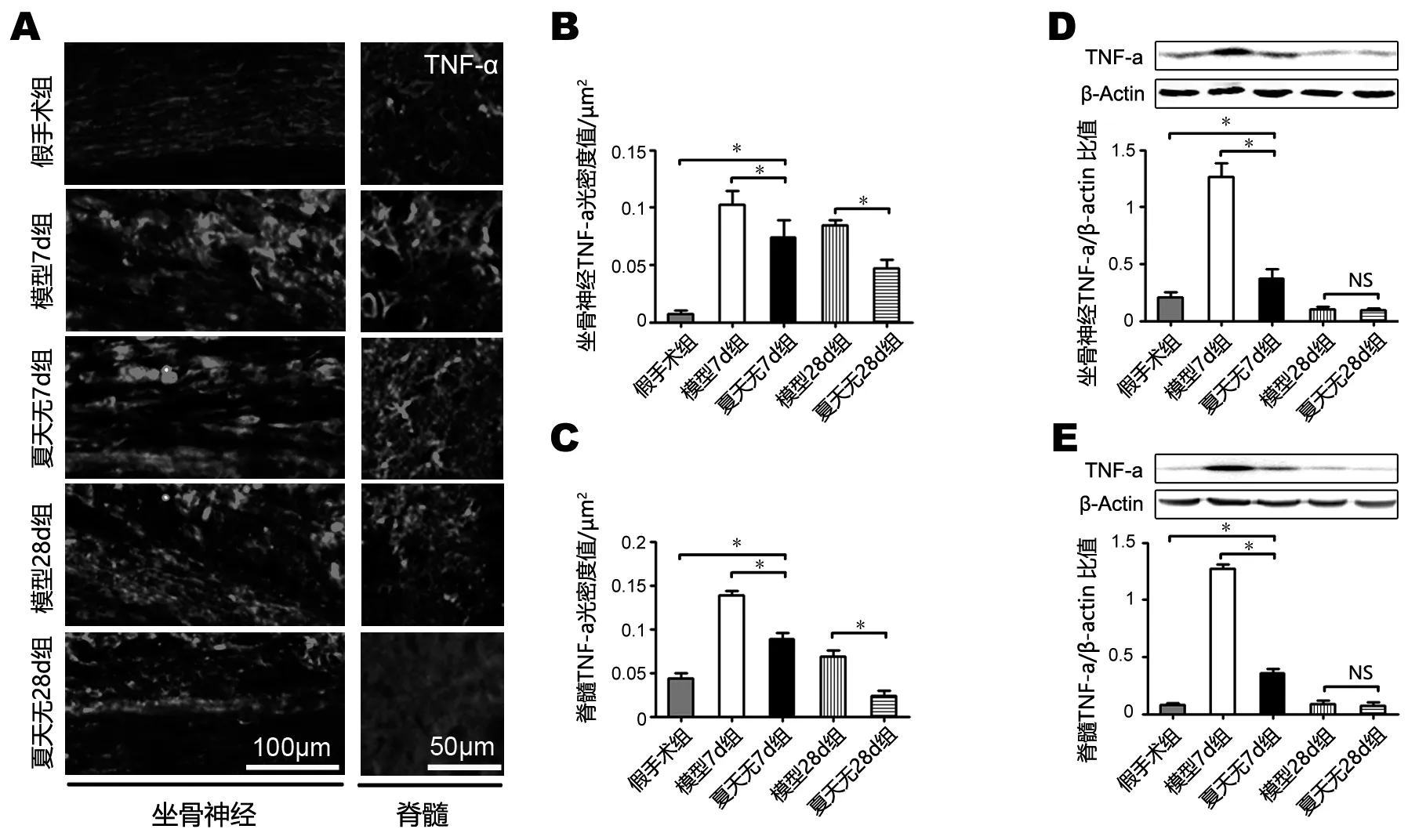

3.5 各组坐骨神经损伤区促炎因子TNF-α的检测结果

免疫荧光结果发现促炎因子TNF-α在假手术组表达较弱,坐骨神经损伤后TNF-α表达增强。相比较于模型组,夏天无组的TNF-α表达无论在受损神经和脊髓后角都明显减少(P<0.05)。免疫印迹结果提示在术后7 d,夏天无组比相应的模型组的TNF-α表达明显减少,但术后28 d,两组的TNF-α表达水平相似。见图5。

图5 各组坐骨神经损伤区促炎因子TNF-α的检测结果

4 讨论

中医学通常认为坐骨神经痛是“痹症”,通常由于受压、外伤等因素致气血运行受阻,导致瘀血阻滞于局部区域,脉络不通而产生疼痛[9-10]。在本实验中,坐骨神经结扎能够引起坐骨神经痛,在实验中发现动物行为学得到改善。夏天无干预后,机械痛敏和热痛敏程度得到缓解,说明夏天无具有改善坐骨神经痛的作用。

由于坐骨神经痛模型大鼠的坐骨神经受损,其内的血管通透性增加,局部组织水肿明显。《素问·调经论》《景岳全书》等中医经典理论指出气血失调是周围神经损伤的重要病机,提出“血气不和,百病乃变化而生”“痹者闭也,为气血为邪所闭,不得通行而病也”等观点。这些观点阐述了周围神经损伤“痹症”的病机在于气血运行不畅,由于气血不和,引起淤结,经脉失养,神经受压,出现肌体疼痛等感觉功能障碍。一些文献研究也指出周围神经损伤病机多为“经络不通、经气不续、气虚血滞”等[11-12]。实验发现无论损伤后7 d或28 d均可见到夏天无干预后受损神经消肿明显,体现夏天无具有消肿和化瘀的治疗效果。

实验发现夏天无组的受损神经处的无菌炎性反应不明显,炎性细胞少,CD68阳性表达的巨噬细胞数量减少。由于炎症反应能够加重神经损伤程度。损伤处的巨噬细胞增多,其分泌物质能够引起神经水肿和神经内环境紊乱等变化[13-15]。由于周围神经损伤牵涉到中枢神经系统投射区域的应答变化。脊髓后角的“静止”的小胶质细胞迅速进入“激活”状态。文献研究认为小胶质细胞的活化与神经病理性疼痛存在着重要的联系[16-17]。在实验中,发现脊髓后角的小胶质细胞应答发生明显改变。神经损伤导致IBA1阳性表达的小胶质细胞活化,其突起缩短,胞体变粗,细胞数量明显增多,在夏天无干预后,小胶质细胞的应答,无论是数量或形态的改变都减缓。通过促炎因子的检测,发现夏天无干预后,受损神经和脊髓后角的促炎因子TNF-α表达减少。促炎因子释放减少,能够减少伤害刺激,减缓疼痛。已有文献也提及夏天无对炎性渗出、炎性介质释放、肉芽组织增生等有抑制作用,在骨关节痛、类风湿关节炎等方面具有疗效[18-19]。

推测由于夏天无有消肿、化瘀、消炎等功效,能够减少胶原纤维等增生、减少巨噬细胞的趋化或迁移,改善脊髓后角的小胶质细胞的应答状态,减少促炎因子的释放,从而使坐骨神经微环境得到一定的改善,起到改善坐骨神经痛的作用。