不同规格短须裂腹鱼和丁鱥苗对常用浓度硫酸铜毒性的耐受性

李天才,张阳东,向成权,官建辉,杨东,陈贵发

(1.雅砻江流域水电开发有限公司,四川 成都 610000;2.四川二滩实业发展有限责任公司,四川 成都 610000)

短须裂腹鱼(Schizothorax wangchiachii)隶属于鲤科(Cyprinidac)裂腹鱼亚科(Schizothoracinae)裂腹鱼属(Schizothorax),俗名缅鱼、沙肚,主要分布于金沙江、乌江和雅砻江,是长江上游特有冷水性鱼类[1]。丁鱥(Tinca tinca)隶属于鲤科雅罗鱼亚科(Leuciscinae)丁鱥属(Tinca),俗名须鱥、黑鱼、黄金鱼,主要分布于欧洲,在我国新疆额尔齐斯河和乌伦河流域也有分布[2,3]。短须裂腹鱼和丁鱥肉质鲜美、营养丰富[2,4],深受消费者喜爱,养殖范围和规模均日益增长。短须裂腹鱼和丁鱥繁殖期相近[3,5,6],养殖池可通用,在西南地区可同时养殖;但两者相比,丁鱥适应温度广[6],疾病抵抗能力强[6],也存在一定的差异,在日常管理过程中也应有所区别。本试验通过研究1 龄内不同规格短须裂腹鱼和丁鱥对广谱杀虫渔药硫酸铜的常用浓度(7.134 mg/L)[7]的毒性耐受性,以掌握不同规格短须裂腹鱼和丁鱥苗对常用浓度硫酸铜毒性的耐受性规律和差异,为合理使用硫酸铜提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

2019 年6 月和11 月,分别捞取当年培育的、规格相仿的短须裂腹鱼和丁鱥作为试验对象,剔除其中弱、瘦、病、畸、伤等鱼后,按照不同规格分别暂养于流水圆形养殖缸(r=50 cm,h=75 cm)中,暂养期间正常投饲、管理,捞选预试验和正式试验鱼前停食2 d。

1.2 方法

不同规格短须裂腹鱼和丁鱥对常用浓度硫酸铜毒性耐受性比较试验在锦屏官地鱼类增殖站实验室内钢化水桶(r1=13 cm,r2=10 cm,h=40 cm)中进行。水桶放置在恒温培养箱中,水温控制在(8.0±0.5)℃。试验用水为曝气自来水,溶氧7.0 mg/L、pH 7.6、CaCO3硬度(83.4±2.4)mg/L、光照(12h∶12h)100 lx,不充氧、不投饲。试验水体积为15 L,硫酸铜浓度为7.143 mg/L,由CuSO4·5H2O(AR 配制);各规格鱼试验组均设置3 个平行,每组设3 个空白,每平行、空白组均投放20 尾鱼。

试验开始后4 h 内,每1 h 观察1 次鱼中毒情况,在各小组的每个平行组中随机捞出2 尾鱼,分别转放入清水中进行恢复,观察、记录3 d 恢复期内各组鱼浸泡不同时间的恢复情况;4 h 后每2 h 观察1 次中毒情况,记录死亡数量,测量死亡鱼体质量,试验至所有鱼全部死亡后结束。死亡以鳃盖停止活动、针刺无反应为标准。

1.3 数据处理

所有数据以均值(M±SE)表示,按下式计算,用Excel 2016 进行统计并作图,用SPSS 19.0 进行函数拟合。,其中p 为累计死亡率,n 为累计死亡幼鱼数量,N 为试验幼鱼数量。

2 结果与分析

2.1 鱼苗中毒死亡情况

试验过程中对照组鱼存活良好。鱼在常用硫酸铜溶液中浸泡3 h 内均未出现死亡,也无中毒症状;4 h 时短须裂腹鱼[2,3)g 和[3,4)g 规格试验组有鱼陆续出现中毒浮头现象,而丁鱥组仍未有明显变化。试验4 h 期间每1 h 捞出2 尾鱼,在之后的3 d恢复期内均无死亡;恢复后的鱼游动有力、反应敏捷,与对照组鱼无明显差别。

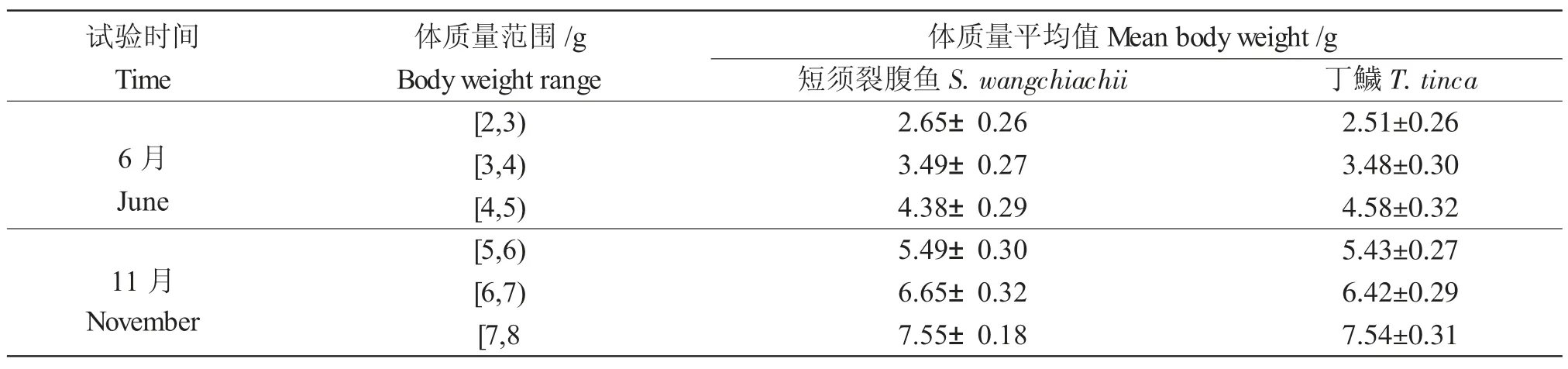

表1 试验鱼规格Tab.1 The sizes of the two testing fish species

试验6 h 内鱼均未死亡。12 h 时,丁鱥还未出现死亡;[2,3)g 组短须裂腹鱼已全部死亡,[3,4)g、[4,5)g 和[5,6)g 组短须裂腹鱼则出现不同程度的死亡,其他组短须裂腹鱼未出现死亡。18 h 时,短须裂腹鱼各组死亡率均超过50%,而规格最小的3 个组鱼已全部死亡;[6,7)g 和[7,8)g 组丁鱥仍未有死亡,其他组也仅出现少量死亡。不到24 h 短须裂腹鱼苗已全部死亡,试验结束;24 h 时各组丁鱥累计死亡率从80.0%随体质量增加而递减至37.5%。30 h 时,前4 组丁鱥已全部死亡,后两组累计死亡率也均超过75.0%。不到36 h 所有丁鱥已全部死亡,试验结束。

比较可知,试验早期鱼规格越小,出现死亡越早;试验中期鱼规格越小,累计死亡率越高;试验末期鱼规格越小,全部死亡时间越早。丁鱥出现死亡和全部死亡时间均比短须裂腹鱼晚,相同时间内累计死亡率也比短须裂腹鱼低。

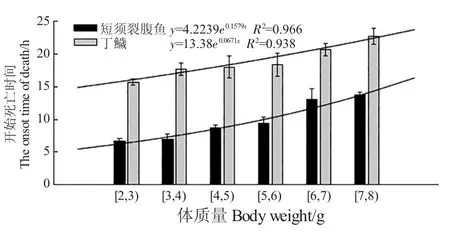

2.2 开始死亡时间与鱼苗体质量的关系

短须裂腹鱼和丁鱥苗在常用浓度的硫酸铜溶液中浸泡后,[2,3)g 组鱼分别在6.7 h 和15.7 h 时最先开始出现死亡,其他组开始死亡时间随鱼体质量增加而逐渐延长,最大体质量[7,8)g 组鱼分别在13.7 h 和22.6 h 时最后出现死亡。短须裂腹鱼出现死亡时间远早于同规格丁鱥,甚至试验短须裂腹鱼已全部死亡,丁鱥仍无死亡。短须裂腹鱼和丁鱥在7.143 mg/L 浓度的硫酸铜溶液中浸泡后开始出现死亡的时间与对应鱼体质量呈正相关指数关系,回归方程分别为y=4.2239e0.1579x(R2=0.966,2≤x<8)和y=13.38e0.0671x(R2=0.938,2≤x<8)。

图1 中毒开始死亡时间与体质量的关系Fig.1 The relationships between the onset time of death and body weight of S.wangchiachii and T.tinca

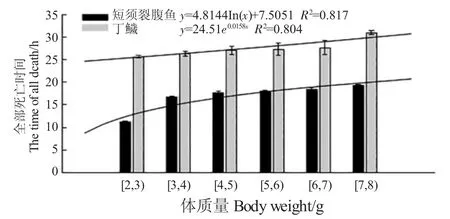

2.3 全部死亡时间与鱼体质量的关系

在常用浓度的硫酸铜溶液中浸泡后,[2,3)g 组短须裂腹鱼在11.2 h 时最早全部死亡,其他组全部死亡的时间随体质量增长而快速延长,之后再转为缓慢增长,[7,8)g 组在19.3 h 时全部最后死亡;其全部死亡时间与鱼体质量呈正相关对数关系,回归方程为y=4.8144ln(x)+7.5051(R2=0.817,2≤x<8)。丁鱥在7.143 mg/L 浓度的硫酸铜溶液中浸泡后,[2,3)g 小组在25.7 h 时最早全部死亡,其他小组全部死亡的时间随体质量增长而缓慢增长,[7,8)g组鱼在31.0 h 时全部死亡;其全部死亡时间与鱼体质量呈正相关指数关系,回归方程为y=24.51e0.0158x(R2=0.804,2≤x<8)。短须裂腹鱼全部死亡时间远早于同规格丁鱥。

表2 短须裂腹鱼和丁鱥累计死亡率/%Tab.2 The cumulative mortality rate of S.wangchiachii and T.tinca

图2 全部死亡时间与鱼体质量的关系Fig.2 The relationships between the time of all dead and body weight of S.wangchiachii and T.tinca

2.4 半致死时间与鱼体质量的关系

短须裂腹鱼和丁鱥在7.143 mg/L 浓度的硫酸铜溶液中浸泡的半致死时间分别呈现出随鱼体质量增长而快速延长和缓慢延长的不同趋势,但均表现为正相关指数关系,回归方程分别为y=6.0488e0.1339x(R2=0.961,2≤x<8)和y=20.684e0.0322x(R2=0.972,2≤x<8)。[2,3)g 组短须裂腹鱼和丁鱥半致死时间最短,分别为8.5 h 和22.3 h;[7,8)g 组半致死时间最长,分别为15.7 h 和26.6 h;短须裂腹鱼苗半致死时间远低于同规格丁鱥。

图3 半致死时间与鱼苗体质量的关系Fig.3 The relationships between the median lethal time and body weight of S.wangchiachii and T.tinca

3 讨论

3.1 硫酸铜对鱼类毒性的机理

研究表明,Cu2+通过鳃进入体内后,在Cu2+的胁迫下鱼会产生大量超氧阴离子(O2-)、过氧化氢(H2O2)等含氧自由基;机体也会相应地产生抗氧化酶(CAT、SOD、POD 等)来消除含氧自由基,为平衡其浓度[8-10]。但随着中毒时间的延长,Cu2+不断累积对机体的胁迫持续加重,直至抗氧化酶无法平衡含氧自由基浓度,造成淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶等消化酶活性逐渐降低[11],直至脂质过氧化、组织器官受损[9]。硫酸铜对鱼类毒害是一个逐渐加重的过程,本试验也证实在中毒较轻时及时换水可解除中毒症状。解剖发现,Cu2+中毒后鱼线粒体、粗面内质网等细胞器肿胀、崩落[9,11];上皮细胞肿胀、死亡、脱落[9,12];鳃表面附着大量黏液[9],鳃小片基部细胞增生、融合,甚至脱落[9,10,13],鳃部形成大量血窦[14],鳃出现不同程度的损伤,严重影响鱼类呼吸。经过体内循环后,进入机体的Cu2+大量富集在肝肾脏中[13,15],致使肝细胞和肾小管上皮细胞空泡变性、溶解性坏死[10,13,16],严重时会导致肝组织断裂[14]。

3.2 鱼类对硫酸铜毒性耐受性

通常不同鱼类对硫酸铜毒性耐受性差异明显[15],本试验中短须裂腹鱼和丁鱥对硫酸铜耐受性差异巨大与之相符。与鲢(Hypophthalmichthys molitrix)[17]、草鱼(Ctenopha ryngodon idellus)[18]、厚颌鲂(Megalobrama pellegrini)[19]等常见淡水鱼和昆明裂腹鱼(S.grahami)[20]、青海湖裸鲤(Gymnocypris przewalskii)[21]、硬 刺松潘裸鲤(G.potanini firmispinatus)[22]等裂腹鱼亚科鱼类相比,丁鱥[23]对硫酸铜毒性耐受性同样远高于它们,这说明丁鱥对硫酸铜毒性耐受性较高。一般常用硫酸铜浓度药浴时间为10~15 min[7],远低于本试验中两种鱼开始中毒时长,故而短须裂腹鱼和丁鱥杀虫防虫可采用常用浓度硫酸铜。多数鱼类规格越大对硫酸铜毒性耐受性也越强[15],本试验两种鱼苗对硫酸铜毒性耐受性也与之相符。但Anderson 等[24]和Furuta 等[25]则分别指出,虹鳟(Oncorhynchus mykiss)和牙鲆(Bastard halibut)对硫酸铜毒性耐受性与其规格并无显著相关性;廖伟等[26]指出,斑马鱼(Barchydanio rerio var.)各生活史阶段对硫酸铜毒性耐受性是波动的,并无明显规律。弱、瘦、病、伤等情况会使鱼对硫酸铜毒性耐受性明显降低,而吃食状况也直接影响鱼对硫酸铜毒性耐受性。Hashemi 等[27]研究指出,饱食鱼对硫酸铜毒性耐受性显著低于少量投喂的鱼,这提示养殖过程中在采用硫酸铜药浴前一段时间应停止或仅少量投喂。

3.3 硫酸铜毒性与环境因子

一般认为,硫酸铜对多数鱼类的毒性随温度升高而加强[15]。本试验水温(8℃)为养殖过程中较低的水温,使用常用浓度硫酸铜防治短须裂腹鱼和丁鱥的疾病时应严格控制药浴时间,需低于试验中鱼开始中毒的时长。但Anderson 等[24]和Furuta 等[25]也分别发现,硫酸铜对虹鳟和牙鲆、真鲷(Pagrus major)的毒性与温度无显著相关性。硫酸铜毒性与水体pH 关系相当复杂。水体pH 6 左右时硫酸铜对斑马鱼幼鱼毒性最强[28,29];pH 降低H+浓度升高后将与Cu2+竞争通过鳃的路径而减弱其毒性[30],pH 升高则会造成Cu2+浓度降低。水体硬度与硫酸铜毒性的关系则较为简单,硫酸铜毒性随硬度的增加而降低,其中硬水和极硬水中其毒性远低于软水[29,31,32]。这可能是受水体中碳酸根、重碳酸根离子与Cu2+结合而降低其浓度[32],也可能是硬度离子与Cu2+竞争通过鳃的路径而减弱其毒性[33]。相似地,水体中有机物会慢慢与Cu2+螯合、络合[34],悬浮颗粒则会吸附Cu2+[35]。故建议在实际养殖中采用高浓度短时间药浴的方式防治疾病。相反的,Zn2+、Hg2+、Cd2+等重金属离子[36,37]和阿特拉津[38]、氟虫氰[39]等渔药与Cu2+有协同效应,应谨慎同时使用。硫酸铜会损害鱼鳃,降低呼吸效率,提升鱼机体耗氧率[40],所以在药浴时应开启增氧机以避免发生意外。