近40年我国水域空间演变规律解析与保护对策建议

杨 钦,胡 鹏,王建华,赵 勇

(中国水利水电科学研究院 流域水循环模拟与调控国家重点实验室,100038,北京)

一、背 景

陆域地表水体是陆地表层液态水的集合,常见形式包括河流、湖泊、沼泽湿地等,水域空间是能够容纳这些水体的空间范围,可以反映陆地表层水资源储存、利用状况。因此,水域空间也被视为“蓝色”空间,在抵御洪水、水源供给、休闲娱乐、维持净化功能、保护生物多样性和应对全球气候变化等方面承担着至关重要的作用。

过去几十年,气候变化和人类活动极大改变了地表水体的分布、运动和循环,导致水域空间面积和结构发生显著变化,水域生态系统遭到了严重挤压和破坏。以我国典型水域空间为例,1988—2000年,华北地区白洋淀面积持续下降,鱼类资源与20世纪50年代相比减少39%,一些大型经济鱼类和溯河鱼类绝迹,导致生态系统严重失衡。1971—2002年,太湖水域空间面积在自然因素和人类活动综合作用下减少了188.87 km2,致使芦苇面积和产量从1950年的73.3 km2、13.2×104t减少至20世纪末的15.0 km2、2.7×104t,鱼类从101种减少到60种,河道与湖盆生态系统与生物资源遭到严重破坏。2001—2015年,华中地区洞庭湖以-14.6 km2/a的速率不断萎缩,鸟类适宜生境面积减少了195.19km2,生态环境适宜度持续下降。

为解决全球淡水资源危机、洪水泛滥、生物多样性下降等与水相关的社会、经济和环境问题,联合国在2015年制定的17个全球可持续发展目标(SDGs)中有多个目标提到保护和修复水域生态系统。

目前,我国关于水域空间演变特征的研究主要集中在“盆里的水”方面,黄李东等解析了我国典型区域陆域地表水体的演变,发现半干旱半湿润地区水体面积显著减少,湿润地区水体面积显著增加;王金星等分析了全国六大流域径流变化趋势,归纳得出北方流域自1980年起各月径流减少较为明显,南方流域个别季节径流有所增加;杨桂山等研究发现全国湖泊数量、面积和分布都发生了显著变化,并引起一系列生态环境问题;牛振国等通过解析遥感影像计算得到全国湿地面积减少了约33%,而人工湿地面积增加了约122%,气候变化和农业活动是湿地变化的主要驱动因素。总体而言,对于盛水的“盆”,即全国水域空间的整体演变规律研究尚需系统开展。

二、方法和数据

1.研究方法

根据水域空间的基本特征,本文所称水域空间是指国土空间中给水(特别是洪水)预留的空间,包括河流、湖泊、水库、滩地、湿地、塘洼等水体护堤之内、最高水位线以下或管理范围之内的空间,是维护陆域水生态安全的空间基础,不包括海域、滩涂和水田。水域空间的演变规律可以从面积和结构两个维度进行表征。其中,面积维度主要包括水域空间变化率、保留率等指标,并通过水域空间转换类型矩阵阐述水域空间面积变化的细节和成因;结构维度主要包括水域空间组成类型、斑块密度、最大斑块占比等指标。

(1)面积维度计算方法

水域空间变化率是指现状条件下水域空间面积与初始状态下水域空间面积的比值,可以反映水域空间面积的变化情况。其计算公式如下:

式中,Cws为水域空间变化率,%;Scur为现状条件下水域空间面积,km2;S为初始状态下水域空间面积,km2。本研究水域空间变化率的基准年和现状年分别选取1980年和2018年。

水域空间在历经多年变化后,始终为水域空间面积与初始状态下水域空间面积的比值即为水域空间保留率,该指标反映了水域空间面积的稳定情况。其计算公式如下:

式中,Rws为水域空间保留率,%;Sre为始终是水域空间的面积,km2;S为初始状态下水域空间面积,km2。

本研究利用转移矩阵能够全面具体地表征各类景观变化方向特点,进一步探明水域空间面积减少的成因。其计算公式如下:

式中:n表示转移前后水域空间及其他土地利用类型的数量;i和j分别表示转移前后的水域空间及其他土地利用类型;Sij表示研究时间段内i类土地利用类型转移成j类土地利用类型的面积,km2。

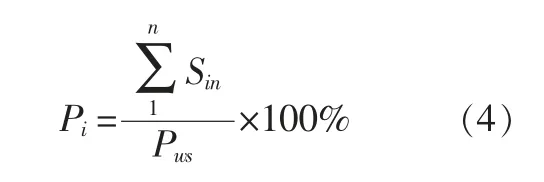

(2)结构维度计算方法

水域空间组成类型占比可以反映出水域空间的组成结构情况。其计算公式如下:

式中,Pi表示第i类水域空间类型占水域空间总面积的比例,%;i表示水域空间组成类型,这里包括河流、湖泊、水库、滩地和沼泽湿地等类型;Pws表示水域空间总面积,km2;Sin为第i类水域空间中第n个斑块的面积,km2。

水域空间斑块密度反映一定区域内水域空间斑块的密集程度。其计算公式如下:

式中,PD表示水域空间斑块密度,个/万km2;N表示区域内水域空间斑块个数;A表示研究区域面积,万km2。

最大斑块占比指水域空间内河流干流、主要支流及其相连通的湖沼湿地斑块中的最大水域空间斑块面积占水域空间总面积的比例,反映了水域空间横向连通性水平,其值越大代表水域空间连通性越高。其计算公式如下:

式中,LPR为区域最大斑块指数;Swi为第i个水域空间斑块的面积,km2;S为水域空间的总面积,km2。

2.研究数据

本研究的遥感影像数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心,基于Landsat MSS、TM/ETM和Landsat 8卫星遥感数据解译获得(Landsat系列卫星的空间分辨率为30 m),并根据野外调查数据进行了验证。研究共选取了1980年、1990年、2000年、2010年和2018年5期土地利用数据,其中水域空间类型包括河流、湖泊、水库、滩地、沼泽湿地5类。同时,根据第一次全国水利普查得到的全国各大流域不同时期堤防建设数据,对水域空间的边界范围进行了修正。修正的主要依据如下:一是不同时期已建成堤防之内的区域全部归为水域空间;二是堤防之外的区域根据实际土地利用类型及其发挥功能确定是否为水域空间。

三、我国水域空间演变规律

1.水域空间面积演变特征

(1)水域空间变化率

根据遥感影像解译结果,1980年全国水域空间面积为35.34万km2,占国土面积的3.73%;2018年全国水域空间面积为33.92万km2,水域空间率3.58%。1980—2018年,全国水域空间面积减少了1.42万km2,减少幅度为4.03%。其中,1980—1990年减少1.73万km2,1990—2000年减少0.25万km2;2000年后,全国水域空间面积有小幅度的上升,增加0.56万km2。

在全国十大水资源一级区中,1980—2018年间,松花江区、辽河区和黄河区水域空间面积呈现减少趋势。其中松花江区水域空间面积减少幅度最大,从1980年的85 448 km2减少至2018年的58 875 km2,减少了31.1%,主要集中在1980—2000年期间,该时段水域空间面积萎缩幅度占全时段萎缩幅度的90.71%;辽河区和黄河区水域空间面积减少幅度相对较小,分别减少了3.43%和3.59%。其余7个水资源一级区水域空间面积呈现增加趋势,其中淮河区水域空间面积增加最多,增幅达到14.05%;东南诸河区、海河区和长江区的水域空间面积增幅也相对较大,分别达到11.79%、11.37%和9.27%;此外,珠江区、西北诸河区和西南诸河区的水域空间面积有小幅度增加,分别为4%、2.9%和2.63%。

(2)水域空间保留率

与1980年相比,2018年全国水域空间保留率为79.21%,即有约1/5的天然水域空间被其他土地利用类型侵占。在全国十大水资源一级区中,西南诸河区的保留率最高,达到97.5%,西北诸河区和长江区的保留率也维持在90%以上;淮河区和珠江区的保留率略高于全国均值,分别为85.32%和80.25%;黄河区、东南诸河区和海河区的保留率略低于全国均值,分别为79.02%、71.28%和70.17%;松花江区和辽河区的保留率最低,仅有54.5%和63.98%,相较于1980年,松花江区有近一半的天然水域空间被侵占。

(3)水域空间与非水域空间转换分析

2018年相较于1980年,全国水域空间转换为其他土地利用类型面积合计71008km2,其中转移为旱地、草地和水田的面积分别为19 131 km2、18 017 km2和14 250 km2,合计占总转移面积的比例为72.38%。在水资源一级区中,松花江区转换面积最多,达到38 278 km2,占总转换面积的比例为53.91%,其中转换为水田和旱地的面积分别为10 016 km2和11 362 km2,合计占松花江区转换面积的55.85%;西北诸河区水域空间的转换面积位列第二,达到9 007 km2,其水域空间的减少主要是由于自然水域空间萎缩,演化成为草地和未利用地所致;黄河区、长江区和辽河区转换面积比较接近,分列三至五位,转换面积分别为4 845 km2、4 824 km2和4 693 km2,其中黄河区和辽河区水域空间主要转换为旱地,长江区水域空间主要转换为水田。

综合考虑水域空间与非水域空间的相互转换过程,分析水域空间的净转换情况。对比2018年与1980年,全国水资源一级区水域空间净转换为非水域空间的面积合计14 230 km2,其中净转移为旱地、水田和城乡用地的面积位居前三,分别达到8 070 km2、3 576 km2和3 141 km2。在水资源一级区中,松花江区的净转换面积最多,达到26 573 km2,其中净转化为水田和旱地面积最多,分别为9 437 km2和8 815 km2,合计占松花江区水域空间转换面积的68.69%;其余7个水资源一级区水域空间面积有所增加,主要是由于水库建设导致草地、未利用地等转化为水域空间。

2.水域空间结构演变特征

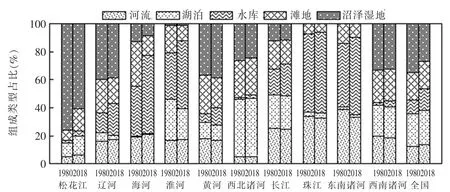

(1)组成类型变化分析

1980年,全国水域空间中,河流、湖泊、水库、滩地和沼泽湿地面积占比分别为12.68%、22.92%、9.82%、19.65%和34.93%。2018年,河流、湖泊、水库、滩地和沼泽湿地面积占比分别为13.73%、24.11%、15.35%、19.58%和27.23%。在水域空间的组成类型中,河流、湖泊和水库的面积占比呈上升趋势,其中水库面积占比上升最大,上升了5.53%;滩地和沼泽湿地的面积占比呈现下降趋势,其中沼泽湿地面积占比下降最为显著,下降了7.7%。在十大水资源一级区中,水库面积占比均呈现上升趋势,其中海河区和淮河区上升最为显著,分别上升了19.78%和15.62%;滩地面积占比在海河区下降最大,下降了17.47%;沼泽湿地面积占比在松花江区下降最大,下降了14.87%。详见图1。

图1 全国十大水资源一级区水域空间组成类型占比变化情况

进一步分析1980年与2018年十大水资源一级区水域空间组成类型面积的变化情况,可以发现,河流面积变化幅度相对较小,松花江区、黄河区和西南诸河区的河流面积呈现减少趋势,其他7个水资源一级区的河流面积呈现增加趋势;湖泊面积在海河区增加最为显著,增加了260.31%;水库面积均呈现增长趋势,其中西南诸河区和西北诸河区的增长最为显著,分别增加了179.18%和112.77%;滩地面积仅在松花江区和西北诸河区呈现小幅度上升趋势,在海河区和淮河区的减少幅度最为明显,分别减少了49.97%和32.94%;沼泽湿地面积在松花江区减少最为显著,减少了44.60%。详见图2。

图2 全国十大水资源一级区2018年较1980年水域空间组成类型面积变化情况

(2)斑块密度变化分析

1980—2018年,全国水域空间斑块个数从41.96万个减少至20.15万个,减少幅度达到52.0%,减少速度约为0.56万个/a。其中1990—2000年是水域空间斑块个数大幅度衰减时期,斑块数量减少8.33万个,占全时段的38.19%,减少速度达到0.83万个/a。由于水域空间斑块个数大幅度衰减,1980—2018年全国水域空间斑块密度从0.044个/km2下降至0.021个/km2,呈现持续下降的趋势。在水域空间总体面积变化不大的背景下,斑块数量的大幅减少代表了坑塘沟渠、末梢水系等小型水域空间大量被侵占和消失。

在全国10个水资源一级区中,有9个水资源一级区水域空间斑块数量呈现减少趋势,减少幅度最显著的水资源一级区分别是西北诸河区、长江区和黄河区,均达到64%左右。只有海河区的斑块数量呈增加趋势,增加幅度为5.3%。水域空间斑块密度的变化趋势与斑块数量变化趋势比较相似,10个水资源一级区中有9个水资源一级区呈现减少趋势,长江区、西北诸河区和黄河区的斑块密度减少幅度最大,分别减少64.93%、64.11%和63.93%。

(3)最大斑块占比变化分析

1980年全国十大水资源一级区水域空间最大斑块占比最高的为长江区,达到59.07%;其次为淮河区和珠江区,最大斑块占比依次为52.66%和43.00%;西北诸河区最大斑块占比最低,仅有5.11%。2018年全国十大水资源一级区水域空间最大斑块占比情况与1980年相似,长江区、淮河区和珠江区的水域空间最大斑块占比排在前三位,分别达到54.16%、46.93%和33.15%;西北诸河区最大斑块占比最低,仅有4.85%。2018年相较于1980年水域空间最大斑块占比的下降情况,可以直接反映水域空间横向连通性的变化规律。在十大水资源一级区中,长江区和西北诸河区的下降率最低,仅为8.31%和5.07%;海河区和松花江区最大斑块占比下降率最高,分别达到52.52%和33.78%。其中,海河区由于人类活动的剧烈影响,2018年较1980年的最大连通水域空间斑块发生了本质的变化,原有的以白洋淀为中心、大清河为主要水系组成的最大连通水域空间斑块的连通性遭到严重破坏,导致以子牙河为主要水系的水域空间斑块成为最大连通水域空间斑块。松花江流域则主要是因为大量的农垦开发,使原本连通的水域空间面积(如三江平原、扎龙湿地等区域)遭到阻隔,破坏了原有的连通关系,使最大水域空间斑块大幅度缩小。

四、分区域重点问题与保护对策

基于全国十大水资源一级区水域空间演变的基本特征,将全国分为东北地区、黄淮海地区、长江中下游地区、东南沿海地区、西南地区和西北地区六大区域,针对不同分区存在的突出问题提出相应的保护对策建议。

1.东北地区

东北地区是我国重要的商品粮基地、老工业基地、牧业基地和林业基地,也是全国水域空间被侵占最严重的地区之一,其中松花江区接近一半的天然水域空间面积被侵占。伴随着水域空间面积的减少,逐步形成“孤岛”效应,导致湿地与湿地之间、河流与沼泽之间的连通性被削弱,河湖湿地内生态需水得不到保障,水域空间的洪水调蓄功能和生态维持功能明显退化。因此应从湿地生境维护、退耕还河还湖等方面采取措施,逐步恢复天然水域空间。一是针对部分重要湿地生境破碎、湿地功能退化问题,提出湿地生态保护工程,对吉林松花湖湿地,辽宁省卧龙湖湿地,黑龙江大兴凯湖湿地,内蒙古呼伦湖湿地、荷叶花湿地、小河沿湿地,实行湿地封育、恢复与生境保护工程,或通过清淤、退耕还湿、植被隔离带建设恢复湖滨天然湿地。二是在松花江吉林省段下游、饮马河、东辽河二龙山水库上游等河段实施河滨带封育、退耕还林、还草还河工程,恢复河滨天然水域空间。

2.黄淮海地区

黄淮海地区是我国水资源最为短缺,但人口和产业密度却高度集中的区域。为应对区域内生活用水和生产用水需求的不断提升,人工水域空间面积增加,水域空间本底条件改变最显著,且部分改变已不可逆转。保护黄淮海地区水域生态系统的主要任务是划定水域空间边界范围并进行严格管控。一是统筹黄淮海地区防洪安全、国土空间开发利用与生态保护要求,划定水域空间管控范围,提出不同类型水域空间保护效果与恢复目标,严格执行水域空间管控方案。二是加强重点区域河湖库水域空间保护,严禁不合理开发和开垦,对受损严重的栖息地实施修复、替代生境保护、生态护岸改建、河湖连通等工程,逐步恢复水域生态系统。

3.长江中下游地区

长江中下游地区原有100多个通江湖泊,目前仅洞庭湖、鄱阳湖、石臼湖等少数湖泊与长江干流自然连通,生物多样性锐减,需要大力加强通江湖泊的自然连通,重塑水域空间廊道功能。一是以洞庭湖和鄱阳湖为核心实施江湖连通工程,通过退田还湖的方式恢复“湖—湖”连通,扩增“两湖”水域空间面积。二是实施长江中下游干流崩岸治理与岸线生态修复,进一步巩固长江大保护战略实施以来岸线腾退成果,实施重要非城市江段岸线复绿、生态修复和景观优化工程。三是以保护长江地区鱼类洄游通道和鸟类栖息地为出发点,充分保障水域空间廊道功能。

4.东南沿海地区

东南沿海地区水域空间面积较小,且大多以河流和水库形式存在。人口和产业主要集中在下游河口区域,逐步形成了杭绍宁、厦漳泉、珠港澳等城市圈,导致河口自然岸线保有率持续下降,河流滩地面积大幅度减小,建议采取水库优化调度、水域空间缓冲区划定以及河口岸线生态保护等措施。一是通过骨干水库统一调度和水生态修复恢复中下游水生态环境,福建省、广东省在中下游打造“万里生态水系”和“万里碧道”,目前均已取得良好成效,可以在区域内进一步推广相应经验和模式。二是在下游城镇集中区划定城镇开发边界和生态保护红线,促进产业结构调整和升级转型,留足洪水调蓄和生态缓冲空间,促进区域水生态安全保障韧性的提升。三是开展河口洲滩湿地以及海岸带的生态保护与修复,恢复河口水域空间面积和生态服务功能,保护江海洄游通道。

5.西南地区

西南地区是我国目前水域空间面积和结构变化幅度最小的区域,但大型水利水电工程影响了河流自然生境,需要站在维持水域生态系统健康的角度,保留充足的生态水头和支流替代生境,实现水电绿色可持续发展。一是重点保护珍稀鱼类栖息地,建设西南地区珍稀特有鱼类自然保护区,加强水域生态系统的监督与管理,改善生物多样性。二是实施栖息地修复工程,建立以水域空间生态恢复为基准的补偿机制,削弱水电开发对水域生态系统的影响。

6.西北地区

西北地区气候干旱,水资源匮乏,水域空间本底条件薄弱。过去几十年,经济发展用水严重挤占生态环境用水,导致植被退化和土地沙化,尾闾湖泊大量消亡,水域空间斑块数量减少近三分之二,生态环境不断恶化。因此加强尾闾湖泊的保护治理、明确水域空间重点保护范围,对于西北地区水域生态系统的改善至关重要。一是加强西北地区尾闾湖泊生态修复,通过产业结构调整、强化节水、退耕还草、生态移民、控制耕地面积、提高用水效率等措施稳定水域空间规模。二是将木札特河、夏塔河、巩乃斯河、恰甫河、喀什河、小吉尔尕朗河珍稀土著鱼类栖息河段等作为重点保护水域空间,禁止设置拦河工程,保护物种资源,维持水域生态系统健康稳定。

五、结 语

本文选取的5期数据只能反映5个独立年份的差异,具有一定的局限性,但基本能够反映近40年我国水域空间的整体变化趋势。应结合不同地区经济社会发展需求与水域生态系统面临的突出问题,尽快实施相应分区保护措施。开展水域空间高分辨率、连续长时间序列的解译分析工作,并结合全球气候变暖和人类活动干扰强度的变化,分析导致水域空间动态变化的原因与造成的生态影响,将是下一步研究工作的重要方向。 ■