基于液位监测的智能输液报警系统设计与应用

曾鑫, 梁希瑶, 周莹

静脉输液是患者治疗及护理用药的主要途径,在患者治疗过程中保障其安全性、有效性并预防院内交叉感染尤为重要。目前我国大部分医院静脉输液护理仍采取传统的人工监护法,即在患者输液结束或输液流速不当时人为地通知护士进行处理。这种方式需要医护人员和患者家属的双重监护,倘若在患者输液过程中家属监护不到位或医护人员工作繁忙未能及时处理,往往容易发生空气栓塞等输液意外风险[1-2],严重时甚至会危及患者生命安全,造成相关医疗纠纷或医疗事故[3]。随着医用智能输液报警器的推广应用,护理人员的工作强度明显减轻,输液安全系数有效提高,但当前临床上缺乏对输液报警器的统一使用及管理标准[4],且现有的输液报警器存在适用范围窄、监测误差率大、报警提示噪声大、易受输液支架摇晃和外界光照环境影响等缺陷[5-6],因此,为了实现患者输液全程智能监护,达到精准、安全输液目的,本研究设计一款基于近红外光监测输液瓶中指定液位高度的智能输液报警系统,系统采用三色警示和蜂鸣报警,并通过无线网络将患者输液信息及时反馈给医护人员,从而在输液监测精确性上取得较好效果,现报道如下。

1 设计与方法

1.1 输液报警系统结构框架与设计

本智能输液报警系统主要由STM32F407单片机、近红外光电传感器、LCD液晶显示屏、蜂鸣器、ATK-RM04串口转WIFI模块、手机或电脑接收管理软件、按键模块、可充电锂电池和充电管理电路共同组成。装置主要是运用近红外光电传感器监测患者输液瓶中指定的液位高度,凭借红外线被药液遮挡时,传感器中的红外接收管产生电位变化来判断输液是否完成。通过单片机中嵌入式实时操作系统uCOS-Ⅱ利用C语言编程完成信号A/D转换为数字信号,实现对患者输液信息的采集、传输及存储。再将基本信息通过LCD液晶显示屏三色预警、蜂鸣器报警的同时,经过无线网络传送将输液患者的相关数据在医护人员手中的手机或电脑接收管理软件上实时显示,从而达到对患者输液情况的实时监护和量化管理。按键模块作为装置的开启和复位按钮,可充电锂电池则保障其持久续航以及使用过程中的安全性。系统结构框架如图1所示。

图1 输液报警器系统结构框架

1.1.1 近红外光电传感器的设计 采用XKC-Y25-NPN型芯片,类型为扩散反射型光电传感器,采取集成式构造可有效降低外界光线的干扰。近红外光电传感器由红外发射器、红外收光器、发光二极管、蜂鸣器、发射板和光导纤维组成。输液前将其附着于输液瓶外表面监测药液的液位高度,当监测到液面低于预设液面高度时输出高电平信号,发光二极管红灯灭,单片机中断响应,LCD液晶显示屏颜色由绿色转为黄色,由光导纤维传至监测器使接收到的有效信号滤出,并将信号传输至STM32F407单片机进行识别显示,且单片机的LCD液晶显示屏及终端接收的电脑或手机软件中当前状态显示由安全转变为预警。为确保输液监测全程不易发生装置故障,采用近红外波长的发光二极管作光源,监测所用的光敏二极管也选用在近红外波长范围,与之前的光源相匹配。对发光二极管采取两个垂直交叉的检查保护电路,当发光二极管的电路都出现断路时,电路会自动接入一个带开关的蜂鸣器,代替二极管工作,并将错误信息提示上传到终端接收管理软件。

1.1.2 信息反馈界面的设计 采用2.8英寸ALIENTEK TFT LCD模块,液晶显示屏为电阻式钢化玻璃触摸屏,分辨率高,工作能耗小,抗外界干扰强。输液报警器工作时显示屏呈三色警示(绿色:安全状态;黄色:预警状态;红色:紧急状态)并显示患者的基本信息(姓名、性别、年龄、病床号、输液类型等),使患者与医护人员更清晰直观地观察到当前输液状态,保障患者输液安全的同时,让医护人员可以根据显示界面上实时反馈的患者输液信息提前做出合理的预判,准备好相关输液护理工作的医疗用品。输液报警装置原理图如图2所示。

图2 输液报警装置原理图

1.1.3 输液报警系统终端接收管理软件的设计 报警系统前端数据采集部分使用STM32F407芯片,ATK-RM04串口转WIFI模块是数据传输部分的核心机件,采集的数据通过串口发送给上位机,数据采集部分与上位机间的通信通过WIFI无线网络联系并发送数据到指定服务器和移动终端。程序实时接收网络上传的数据并将相关信息通过终端接收管理软件同步显示整个输液病区中所有患者的输液情况,从而给予医护人员相对充足的反应时间并指导做出合理的、有针对性的处理方案。

1.2 输液报警系统的应用

1.2.1 系统工作流程 输液报警系统的运行步骤为:①首先初始化系统参数并调试程序接入网络;②红外光探测头监测输液瓶中的液位高度,程序将液位信息转化为电信号传输至数据采集器;③监测液位是否低于预设高度,若第一端口输出低电平,则显示屏为绿色(即安全状态),若输出高电平,则信号传输至第二端口,显示屏为黄色(即预警状态);④若第二端口输出高电平,则显示屏转为红色(即紧急状态);⑤当显示屏保持红色超过5 s后,系统通过蜂鸣器发出报警,并将相关信息上传至移动终端的接收管理软件,提示患者和医务人员输液即将完成。

1.2.2 研究对象 选取2021年3月至5月南京医科大学康达学院第一附属医院输液区收治的300例输液患者作为研究对象,按随机数表法将其分成智能监护组与人工监护组,每组各150例。患者纳入标准:①因病就诊需要静脉输液治疗的患者;②输液患者的疾病类型均符合国家卫生部门的规定;③愿意配置输液报警器,参与本研究的输液患者;④能进行有效沟通,无语言障碍的患者。排除标准:①非体表静脉输液的患者;②患有严重疾病,不能主动配合静脉输液治疗的患者;③未签署相关知情同意书的患者。其中智能监护组男89例,女61例,年龄22~74岁,平均年龄(46.73±14.6)岁,输液瓶数2~5(3.85±0.78)瓶/天。人工监护组男83例,女67例,年龄23~76岁,平均年龄(47.23±15.1)岁,输液瓶数2~5(3.49±0.46)瓶/天。两组患者性别、年龄及输液瓶数经比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。参与研究的患者以及其家属均签署相关知情同意书。

1.2.3 应用方法 两组患者均遵循医嘱进行静脉输液,人工监护组采用传统方法对输液患者进行监管,当输液全程有相应问题和需要时,通过家属或其他陪护人员呼唤护士这样的人工方式来处理相关护理需求;智能监护组采用智能输液报警系统进行监管,输液前将输液报警器的传感器附着于输液瓶外侧指定位置,设置滴速,开启报警装置。在输液过程中,患者的相关信息及输液状态实时展示在装置的显示屏和终端接收管理软件上。若出现滴速误差、液体滴空、针头回血及针头阻塞等异常现象时,装置的显示屏呈红色(紧急状态)且5 s后发出蜂鸣报警,从而及时提示患者及护士对相应情况进行处理。当输液即将完成时,系统会做出遇到异常情况时同样的反应,并提前在终端接收管理软件上提醒护士换液或拔针操作。同时患者在输液过程中接受的全部医疗操作信息会及时上传到数据库,便于后期信息的调取和审核。

1.3 观察指标

1.3.1 输液护理质量的缺陷发生率 输液护理工作中,由于某些原因而导致患者身体上遭受一定的损害称为输液护理质量缺陷[7]。根据患者在输液流程中可能遇到的输液风险,从滴速误差、液体滴空、针头回血、针头阻塞这4个环节着手,统计并比较两组在输液过程中护理质量缺陷的发生情况[8-10]。滴速误差:静脉输液设置滴速与实际滴速不一致。液体滴空:滴空输液瓶后,空气进入莫菲氏滴管下5 cm以上。针头回血:液体结束后,血液倒流入输液针管内。针头阻塞:输液过程中出现针头堵塞,液体未往下滴。本调查由本研究小组在3个月内采取随机数表法选取10个工作日进行观察记录,并将不同类型的输液护理质量缺陷次数收集合计到各自环节中。

1.3.2 两组输液监护方式的满意度对比 通过自制的护理质量满意度调查表对两组输液监护方式在输液安全氛围、输液流程合理性以及输液过程舒适度这3个方面进行纸质问卷调查。此表总共20题,每题5分,满分100分,根据患者评分分为非常满意、满意和不满意,其中评分90~100分为非常满意,60~89分为满意,<60分为不满意,满意度=(非常满意+满意)例数/总例数×100%[11-12]。全程共发放问卷300份,全部有效回收。

1.4 统计学方法

采用SPSS 23.0软件对得到的数据进行统计分析,计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组输液护理质量缺陷率的比较

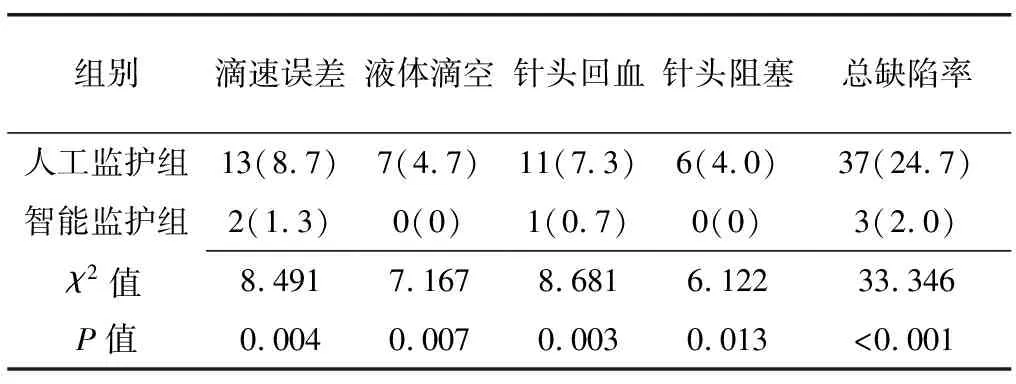

智能监护组在滴速误差、液体滴空、针头回血及针头阻塞上的缺陷率及护理质量总缺陷率均低于人工监护组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两种输液监护方式护理质量缺陷率的比较[n=150,例(%)]

2.2 两组患者对输液监护方式的满意度对比

智能监护组对输液监护方式的满意度高于人工监护组的满意度(99.3%vs.71.3%),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者对输液监护方式的满意度对比[n=150,例(%)]

3 讨论

3.1 基于液位监测的智能输液报警系统精确性高,报警错误率低,实用性强

本输液报警系统通过近红外光传感器监测输液瓶中的液位高度进行报警,相比于扣在输液管上监测莫菲氏滴管中药液滴速的报警器[13-14],监测过程持续且精准,安全可靠。即使出现莫菲氏滴管狭窄或气压堵塞等异常,系统也不会出现误报情况。区别于称重一体式输液报警器的监测位置固定[15],适用范围窄。该装置的监测位置可根据不同输液瓶(或输液袋)的规格大小进行调整,从而适用于各种输液类型,满足不同输液环境下的监测需求。与同类型红外感应的输液报警器相比较[16],装置使用扩散反射型红外传感器,从而不易受被检物的材质、形状、颜色影响,而遮光集成式构造可有效降低外界光线的干扰,避免在监测过程中发出错误报警。在性能方面,本报警系统已经通过模拟输液实验和真实输液过程的双重检验,说明输液报警系统的应用具有初步的可行性。

3.2 基于液位监测的智能输液报警系统的运用可有效降低输液护理质量缺陷,提升患者输液安全质量

传统的输液监护方式会消耗患者和家属的大量精力,增加医护人员的工作强度。同时由于其方式的滞后性,当输液过程中存在滴速误差、液体滴空、针头回血及针头阻塞等隐患时,容易造成患者遇到这些输液风险不能得到及时处理,受到不必要的身体损害。液位监测智能输液报警系统的使用可实时监测输液瓶中的余液量和输液滴速快慢。倘若输液全程发生以上异常反应,系统会将异常信息传输到终端接收管理软件,提醒医护人员立即对患者酌情调节输液滴速或暂停输液。安全高效的反馈报警系统能做到前馈控制和反馈调节[17],保证输液全程各个环节的合理性,防范输液过程中可能出现的误差缺陷。本研究结果表明,智能监护组的输液护理质量缺陷发生率明显低于人工监护组,证明输液报警系统的应用能有效规避输液风险的发生。该系统客观记录患者输液全过程,使输液管理更加严谨规范,减少医患纠纷投诉,实现输液全程的智能监控和量化管理[18]。

3.3 基于液位监测的智能输液报警系统的应用能提高医护人员的工作效率,提高患者对输液护理服务的满意度

对于传统输液监护方式,加强护士的输液巡视是患者输液安全的最有效保障[19]。但由于护士不能及时得知对应患者的相关输液问题,因此护士需要频繁往返于病区与护士站之间做出相应的处理,增加医护人员的工作强度。使用智能输液报警系统后护士能够第一时间收到对应患者的相关输液问题,从而根据相应患者的轻重缓急程度作出合理的安排,使护士的输液护理工作由被动安排状态转化为主动,减少护士因输液问题而巡视病房的时间,大大提高了医护人员的工作效率[20]。同样,输液报警系统的运用也让患者不用再担心液体滴空等隐患的发生,保证输液患者与家属的休息,营造安静舒适的输液氛围,提高患者对输液护理服务的满意度,缓解日益紧张的医患关系。

综上所述,基于液位监测的智能输液报警系统的运用可提升医护人员工作效率,有效降低输液护理缺陷的发生,提供患者更加安全优质的输液护理服务,提高护理质量满意度,值得走向市场推广使用。