职业院校教学能力比赛项目的教学设计与实践

——以“新冠肺炎常见防治药物的用药指导”项目为例

邱红鑫

(闽西职业技术学院医学护理学院,福建 龙岩 364021)

2021年是职业教育领域全面贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》(国发[2019]4号)的第3年,也是“全国职业院校信息化教学大赛”调整为“全国职业院校技能大赛教学能力比赛”(以下简称大赛)的第3年[1]。2021年大赛方案中指出,鼓励专业(技能)课程按照生产实际和岗位需求设计模块化课程,强化工学结合、理实一体,实施项目教学、案例教学、情景教学等方式的导向教学法。药理学课程是闽西职业技术学院护理学院药学专业第3学期开设的一门专业核心课程,教学过程中面临着两个突出的问题:一是学生的学习信心不足,高职高专院校学制短,课时有限,加上该门课程综合性较强,药物种类、药理作用、临床用途及不良反应多且复杂,学习难度较大。二是学生的学习兴趣较低,传统教学中,学生往往依靠“一支笔、一本书”死记硬背,学习过程枯燥,效率低下,学生很难提起学习兴趣。针对以上问题,按照大赛方案要求,以药理学课程中的“新冠肺炎常见防治药物的用药指导”项目为例,对教学整体设计、教学实施过程、教学成效、反思与改进等方面进行教学设计与实践,取得了良好效果,现报告如下。

1 教学整体设计

1.1 设计项目

近年来MERS(中东呼吸综合征)、埃博拉病毒、新冠肺炎(COVID-19)等由病毒引起的重大公共卫生安全事件不断发生,特别是新冠肺炎疫情仍在全球蔓延[2]。公共卫生安全事件所用的防治药物具有共性,高职药学专业学生作为未来一线工作的医务人员,必须掌握由病毒引起的公共卫生安全事件所用的防治药物。根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》[3],将解热镇痛抗炎药物、作用于呼吸系统的药物、糖皮质激素类药物、抗菌药物、抗病毒药物、免疫功能调节药物等章节内容重构为新冠肺炎常见防治药物的用药指导项目,共16学时,其中理实一体化课堂14学时、综合实训2学时。

1.2 通过“平台数据+问卷”分析学情

本项目授课对象为本校高职2019级药学专业1班学生,依据学习通平台数据,结合问卷调查结果分析学情。首先是知识与技能基础分析:学生已完成了解剖生理学等相关课程及药理学课程8个基础模块的学习,具备了一定的理论基础和实操能力;经平台数据统计,47.9%的学生课前内容测试不及格;经问卷调查,79.2%、87.5%的学生认为掌握糖皮质激素类药物、抗菌药物知识最难;89.6%、93.8%的学生认为药理作用及临床用途复杂、用药指导难理解。其次是认知和实践能力分析:学生能够熟练使用网络学习平台,热衷于新媒体技术,具有良好的互动能力。最后是学习特点分析:学生学习意识强烈,有探究欲望,乐于接受新事物,但52.1%的学生会担心与医生、护士及患者进行交流时沟通不畅。

1.3 基于“核心素养+学情分析”确定教学目标

以培养学生核心素养为目标,根据药学专业“1+X”药品购销职业技能等级证书考核要求,结合学情设立以下3个目标:(1)知识目标为掌握解热镇痛抗炎药物、作用于呼吸系统药物、抗病毒药物及免疫功能调节药物等7类药物的药理作用、临床应用、不良反应及注意事项,具备卫生资格、执业药师资格考试的基本知识。(2)技能目标为对处方能进行合理的审核及提供用药咨询服务,具有良好的团队合作与人际交流沟通能力。(3)素养目标为具有深厚的爱国情感、社会责任感和创新意识,良好的学习能力、信息素养,精益求精的工匠精神。

1.4 依据“课程标准+学情分析”确立教学重难点

依据课程标准,结合学生学情,确立教学重点为7类药物的药理作用、临床应用、不良反应及注意事项;难点为能为患者提供用药指导。

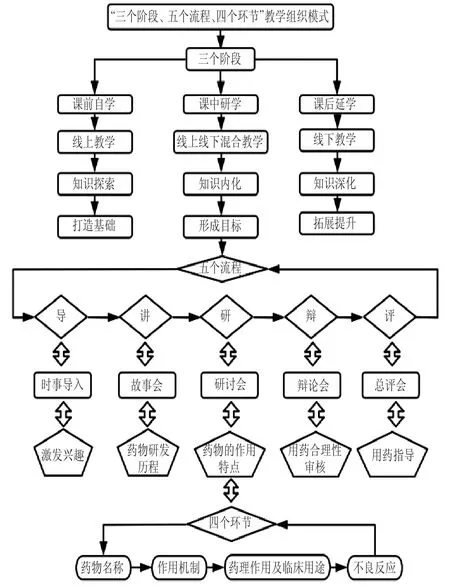

1.5 采用“三个阶段、五个流程、四个环节”的教学组织模式

本项目的教学采用“三个阶段、五个流程、四个环节”的教学组织模式。“三个阶段”是指各教学任务的内容分为3个阶段进行,即从时间上分为课前自学、课中研学、课后延学阶段;从空间上分为线上、线上线下混合、线下教学阶段;从知识上分为知识探索、知识内化、知识深化阶段;从技能上分为打造基础、形成目标、拓展提升。“五个流程”是指课中研学基于工作过程创设时事导入、故事会、研讨会、辩论会、总评会5个以学生展示为主的课中教学流程,并将其概括为便于学生记忆的“导、讲、研、辩、评”口诀,分别对应激发兴趣、药物研发历程、药物的作用特点、用药合理性审核、用药指导。“四个环节”是指针对药物的作用特点进行识记的流程,药物识记存在同类药物名称多、记忆难、作用机制看不见、药理作用及临床用途复杂、不良反应多、知识点多且零散等问题,教师基于识记过程创设4个环节解决相关问题(见图1)。

图1 “三个阶段、五个流程、四个环节”的教学组织模式

2 教学实施过程

2.1 通过学习通发布课前任务,完成课前自学

以β-内酰胺类抗生素的用药指导为例。首先是测“学情”,即学生课前登录教学平台,完成相关知识的问卷及课前测试题,教师分析学情并调整教学难重点及教学策略。其次是查“信息”,即课前教师布置学生收集代表药物发展历程的任务,学生收集的信息用于课中故事会分享;同时,教师布置学生收集β-内酰胺类代表药,用于课中研讨会展示,培养学生的信息素养。再次是备“比赛”,即学生准备辩论会资料,用于课中辩论会分享,培养学生的辩证思维。最后是备“角色”,即教师布置学生完成青霉素过敏性休克防治措施的角色扮演,用于课中研讨会分享。

2.2 通过“导、讲、研、辩、评”流程,展开课中研学

“导”即时事导入,激发学生学习兴趣。通过预习反馈,教师纠正错题,并观看新冠肺炎疫情有关的案例视频,以此导入课程。

“讲”即通过讲故事介绍药物研发历程。教师在故事会上让学生分享青霉素的研发历程,引导学生在实际工作中要善于发现,培养新药研发与创新意识。

“研”即通过研讨会介绍药物的作用特点。首先,教师让学生展示课前收集的代表药,并帮助和指导学生如何解决药物多、不易收集的问题;通过ChemOffice软件绘制青霉素类与头孢菌素代表药结构并寻找区别,解决同类药物名称多、记忆难的问题。其次,教师让学生分析β-内酰胺类的作用机制,通过3D动画进一步总结药物的作用机制,将抽象知识直观化,解决药物作用机制看不见、难理解的问题。再次,学生可通过简单口诀记忆知识点,通过药物特点的比较,寻找不同药物的区别,解决药理作用及临床用途等复杂的问题。最后,教师让学生根据课前准备,依托案例进行角色扮演,再次巩固青霉素过敏性休克的防治措施,突破教学难点;让学生通过Mindline思维导图App绘制常用药物不良反应的思维导图,进行知识汇总,解决知识点多且零散的问题。

“辩”即通过辩论会解决用药合理性审核问题。教师让学生根据所学知识分析处方是否合理;学生根据课前准备,教师针对“β-内酰胺类药物临床用途与不良反应并存,如何选择药物?”的话题组织学生进行辩论,培养其辩证思维,解决用药合理性审核问题。

“评”即通过总结会解决用药指导的问题。让学生分析代表药,了解主药成分及用药注意事项;让学生通过案例讨论,渗透用药合理性及用药注意事项;教师让学生完成课堂测验并进行问题解析。

2.3 课后延学

首先是传知识,即让学生当β-内酰胺类药物宣传员,让学生利用所学知识向身边人宣传知识,指导患者科学合理地使用药品,落实工学结合。其次是练试题,即让学生完成课堂测验,分析学生在线学习数据,深入了解学生学习情况,便于后续教学。最后是玩游戏,即针对知识点做选词填空游戏,巩固所学知识。

3 教学成效

3.1 教学效果有提升

通过课程重构及任务驱动,层层递进,2019级学生能够系统完整地掌握新冠肺炎防治药物相关知识,相较于2018级传统模式教学班,由店长评分,顾客评分,实践报告分数、平均分、及格率、优秀率,课堂参与度等构成的综合实训成绩有所提升。

3.2 教学目标有效达成

教学前后比较任务内容及知识点掌握度情况,学生对任务内容及知识点掌握度有所提升,教学目标有效达成,

4 反思与改进

4.1 特色与创新

4.1.1 重构综合实训内容 结合新冠肺炎疫情现状,教师选取具有时代特色的主题融入教学,对教材内容进行重构,按照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版)》展开教学,并构建具有特色的综合实训内容,使学生直接对接岗位工作。

4.1.2 对接“1+X”证书,创设特色的教学组织模式 通过对接“1+X”药品购销职业技能等级证书考核知识点,将用药指导作为核心内容,创设特色的“三个阶段、五个流程、四个环节”的教学组织模式。

4.1.3 采用任务驱动、角色扮演、辩论赛、虚拟仿真等教学法突破重难点 通过上述方法将枯燥的理论知识讲授变得生动有趣,教师引导学生不断探索新知识,培养学生的沟通交流与表达能力,使知识得以内化,逐步突破重难点。

4.2 不足与整改

4.2.1 存在的问题 课程实践时间有限,教学以课堂教授为主,学生体验真实职业情景的机会有限;课堂教学活动多以“小组合作+代表展示”的形式开展,教师难以进行分层次、个性化指导,导致部分学生没有展示机会,不利于其综合能力的提升[4]。

4.2.2 改进思路 加大校企合作力度,让学生拥有更多实践机会,建立并施行“轮流代表”机制,激励学生锻炼沟通交流与表达能力,在后续课程教学中设计更多的多学科融合综合实训项目。