地方行业特色高校跨越“中等发展陷阱”的动力机制与路径研究

刘马兰

地方行业特色高校跨越“中等发展陷阱”的动力机制与路径研究

刘马兰

(西南科技大学发展规划与改革处 四川绵阳 621000)

地方行业特色高校是构建高质量高等教育体系中的重要组成部分。中等发展陷阱则是地方行业特色高校不可避免所面临的一个问题。六大动力机制共同驱动地方行业特色高校可持续发展。地方行业特色高校可以通过树立行业引领力、重塑人才培养特色、稳固学科专业特色、人才的外引内培与分类施策、自主科研创新、拓展资源获取渠道和体制机制特色优势转化路径实现内涵式跨越发展。

地方行业特色高校;中等发展陷阱;动力机制;内涵式跨越发展

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出,“推进高等教育分类管理和高等学校综合改革,构建更加多元的高等教育体系”[1]。截至2020年,我国地方高校2 645所,占所有高校总数的96.6%,地方高校是我国高等教育体系的生力军。地方行业特色高校不仅是地方高校当中的一个较为特殊的群体,也是高质量高等教育体系中不可或缺的部分。如何实现地方行业特色高校的内涵式发展是一个极为重要的实践课题。

一、地方行业特色高校跨越“中等发展陷阱”问题的提出

目前,学者们对于行业特色高校的定义不尽相同。钟秉林认为“行业特色高校是我国高等教育管理体制改革曾隶属中央政府部门、具有显著行业办学特色与突出学科群优势的高等学校”[2];潘懋元将其定义为“依托行业发展,在行业相关的专业领域形成明显优势和显著特色的行业性专门高等院校”[3];刘献君认为行业特色高校是指具有行业背景、服务面向及相应学科特色的大学[4];别敦荣指出,行业特色高校是指在办学的多种服务面向中形成服务特定行业的优势和特色的高等教育机构[5]。综上,地方行业特色高校可以从主管部门、服务面向、目标定位和人才培养类型方面进行特征概括,详见表1。

表1 地方行业特色高校的内涵特征

属性具体特征 隶属关系原隶属于中央政府部门或者由中央政府部门与地方政府共建,现归属于地方政府。 服务面向以服务特定行业、区域经济、社会发展重大需求为主要服务面向。 目标定位具有一定的区域特色、行业特色与应用特色。 培养类型主干特色优势学科:以培养学术型人才为主;其他学科:以培养应用型人才为主。

在世界银行发布的《东亚复兴》中,Gill & Kharas于2007年首次提出“中等收入陷阱”的概念,认为发展中经济体中从中等收入向高收入迈进的过程中,面临低收入国家在廉价劳动力方面和高收入国家在先进技术方面的双重竞争,原有的发展方式难以为继,各种社会矛盾激化,经济增长出现衰退或停滞[6]。客观上来讲,高等教育发展也遵循这一规律,对于发展到一定阶段的地方行业特色高校,面临应用型高校高水平应用性学科和研究型大学高水平基础学科专业的双重竞争,存着一个难以跨越的发展鸿沟,使得它长期停滞在高水平研究型大学的边缘而不能成为其一员。多所地方行业特色高校发展规划部门负责人一致认为,“十四五”时期,地方行业特色高校要想向高水平研究型大学迈进,仍然在办学定位再行业化、学科可持续发展、深层次跨界融合面临瓶颈;在当前高校竞争态势下,保持和巩固学校在国际国内大学格局中的地位仍困难重重,推动学校实现跨越式发展更是难上加难。地方行业特色高校入选“双一流”学科数大部分位于1-2个之间,面临难以避免的中等发展陷阱。现有学者关于高校中等发展陷阱问题研究并不多。张胤提出,似乎存在一个“成长型高校陷阱”,使得大多数“成长型高校”难以成长为层次更高的“成熟型高校”[7]。从某种程度上来讲,地方行业特色高校存在中等发展陷阱,仅仅是一种基于经验的研究观点,还未得到理论界的有效验证。从学理上看,仅仅单纯的经验现象总结或特征描述并不是人类认识、探索世界的终点,而应该是起点。在发现现象的基础上,阐述其内在原理、发生机制,才能对现实世界形成更加深刻的认识,进而更好地改造世界。地方行业特色高校“中等发展陷阱”问题研究也应遵循此规律。本文试图将经济学中的“中等收入陷阱”理论运用于高等教育跨越式发展的研究中,探索回答地方行业特色高校跨越“中等发展陷阱”的动力机制与路径问题。

二、地方行业特色高校之殇:“中等发展陷阱”何以存在?

行业特色高校是伴随着我国高等教育体制历史改革的产物,经历过打基础(1949-1976年)、大发展(1977-1997年)、促改革(1998-2016年)以及创一流(2017年至今)四个阶段[8]。地方行业特色高校通常沿着“行业化——去行业化——再行业化”螺旋式上升的轨迹发展。在“再行业化”的过程中,行业特色高校不仅要有“服务行业求发展”的意识,更要有“引领行业创一流”的意志。教育部、财政部、国家发改委《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》中,明确指出:学科建设的重点在于尊重规律、构建体系、强化优势、突出特色……国内前列、有一定国际影响力的学科,围绕主干领域方向,强化特色,扩大优势,打造新的学科高峰,加快进入世界一流行列[9]。相比于其他高校,地方行业特色高校自诞生起就被赋予行业属性,比其他高校更加迫切需要特色发展。教育部、财政部和国家发改委委三部委出台的《“双一流”建设成效评价办法(试行)》中明确“考察立足优势学科主动融入和支撑区域及行业产业发展的情况”[10]。实践中,地方行业特色高校实现从“服务行业求发展”向“引领行业创一流”成功跨越、从依存关系转向引领关系的案例并不多见,陷入“地方行业特色高校”发展的“迷局”。

(一)行业变化迅速难以适应

行业特色高校为行业培养人才,紧密结合行业需求开展科研。新发展格局下,新一轮科技革命和产业变革加速演进,新兴技术正在深刻改变高等教育的发展格局,从学科体系到研究范式再到人才培养模式都发生了许多重大变化,行业发展对人才需求也提出新的更高要求和挑战。当下的知识生产模式已经发生了根本性的改变,正在从知识生产“模式Ⅰ”迈向知识生产“模式Ⅱ”发展,也不再是单方面由大学传授知识,而是更多的从社会实践中获得知识。“高精尖”企业逐步加大研发投入,重金引进高水平研发人员,比如,华为实施天才少年计划,应届毕业生可获得200多万元的年薪。企业研发人员可以紧密结合企业发展需要这一核心问题,心无旁骛开展研究,而不像地方行业特色高校科研人员一般开展大部分研究是基于学术共同体的学术兴趣所主导,与行业发展的深层次需求结合的不甚紧密。虽然,地方行业特色高校教师也在不断地关注重点服务行业的新技术和对人才培养需求的新变化,但现实中“高精尖”企业研发能力、技术创新水平远超地方行业特色高校科研水平的现象仍广泛存在。相较于企业,高校一般在基础研究和原始创新领域具有天然的优势。地方行业特色高校的主干优势学科通常是与行业联系较为紧密的应用型学科。为确保主干优势学科在全国具有竞争力,地方行业特色高校不得不把有限的资源向这些应用型学科倾斜支持,而支撑学科通常难以得到重点支持。这也就导致地方行业特色高校难以实现“引领行业创一流”发展的跨越。

(二)行业领军人才难以锻造

基于历史与对口行业的紧密关系,地方行业特色高校由于长期面向行业办学,其人才培养具有较鲜明的行业特色和优势,在长期办学中培养出大量本行业领域的技术骨干、领导人才和领军人物,成为推动学校发展的宝贵校友资源[11]。进入高等教育普及化阶段后,地方行业特色高校也将对学生全面发展培养提出新的要求。但现有地方行业特色高校学科设置较为集中的优势恰成为新形势下发展的短板,难以满足教育的需求[12]。其主要表现在学科交叉融合、通专融合和人文教育培养人才做得不够,地方行业特色高校在培养行业领军人才的难度加大等问题。过去,地方行业特色高校参与企业研究的深度和广度是其他高校难以比拟的。新时期下行业发展更加开放,行业企业的人才引进不拘泥于行业特色高校,也广泛从高水平的综合性大学选拔引进。当前,中美贸易摩擦加剧,一些芯片、元器件、增材制造等行业领域出现了严重的人才断层,如若高校培养的人才只是单纯的专业角度思考和看待问题,就必然遭受高维打击,该行业的发展也难以在国际竞争中立于不败之地。这就倒逼地方行业特色高校变革人才培养范式,加强领军型、创新型和复合型人才培养。

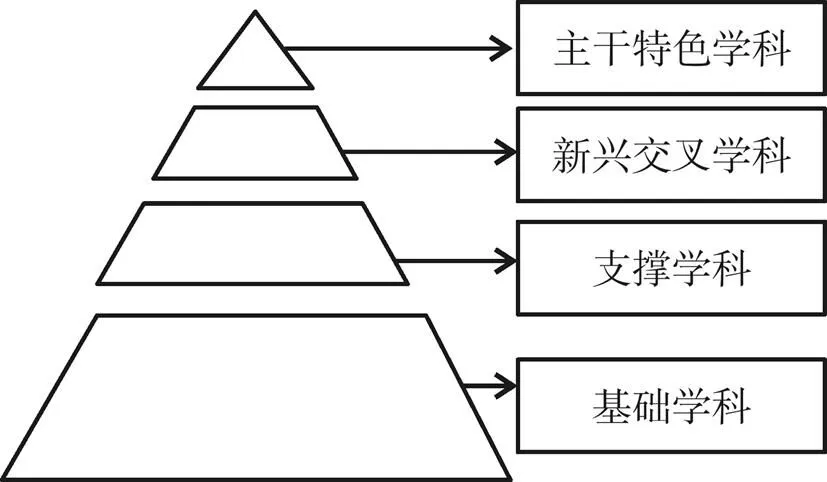

(三)学科生态体系难以构建

一般认为,良好的学科生态体系通常是指主干特色优势学科、基础学科、支撑学科和新兴交叉学科的有机统一与协调有序发展。不同于综合性院校,地方行业特色高校具有独特的学科系统结构,大多数紧密围绕产业链进行学科链布局,相关学科专业之间相互促进、互为支撑,通常采取“主干特色优势学科+”的方式进行布局与发展。但在发展中出现优势学科过于单一,基础学科、新兴交叉学科拓展能力不足,学科禀赋先天不足,学科重心整体偏低和学科可持续发展能力比较弱等问题。主干特色优势学科往往在所有学科中“独占鳌头”,而其他学科则寂寂无闻,学科结构呈现出“金字塔”学科结构(图1),极端情况甚至出现“倒T字型”学科结构(图2),似乎按照既有学科发展层级配置资源更能保证主干优势学科在“双一流”建设中的竞争力,但往往忽略支撑学科和拓展更有潜力的新增长点是其可持续发展的关键。地方行业特色高校通常运用赶超战略加快主干特色优势学科的发展水平,但不容忽视的是,实施赶超战略可能会对学科结构造成一定的扭曲,学科生态面临危机。地方行业特色较难发挥主干优势学科的示范带动作用,在推动学科结构向“橄榄型”学科结构(图3)发展将遭遇阻碍。

图1 “金字塔”学科结构

图2 “倒T字”学科结构

图3 “橄榄型”学科结构

(四)新型共建机制难以形成

推动治理体系和治理能力现代化是高校高质量发展的重要保证,包含内部治理体系现代化和外部治理体系现代化。协同共生理论表明,这个时代充满不确定性,跨界整合、颠覆成为新常态。为应对不断变化的外部发展环境,本文侧重研究地方行业高校外部治理体系构建问题。追溯地方行业特色高校的发展历程来看,地方行业特色高校大部分属于共建高校,在中央政府和地方政府针对某一所大学共同出资、共同建设和管理、共享建设成果[13]。其目的在于将部门与地方条块各自办学变为共同办学。从广义上来看,共建高校不仅包含与国家部委即行业主管部门共建,也应包含与行业头部企业共建。共同治理不是一个日常管理体系,而是一个注重长远而非即时性利益的审慎结构。地方行业特色高校划归中央与地方共建后,实际上依赖属地化管理,共建协议虽然存在,但共建深度和层次停留在浅层次,共建工作趋向“空心化”,许多地方行业特色高校面临传统学科专业特色淡化、新的学科专业优势尚未建立的危机。如若地方行业特色高校与政府部门、行业仍依赖传统路径,未能重塑新型自主自生共建关系,非但难以建立持久的合作关系,可能连长期以来建立的信任关系也将沦陷。

综上所述,无论是从实践运行还是从理论层面来看,地方行业特色高校的“中等发展陷阱”确实存在。

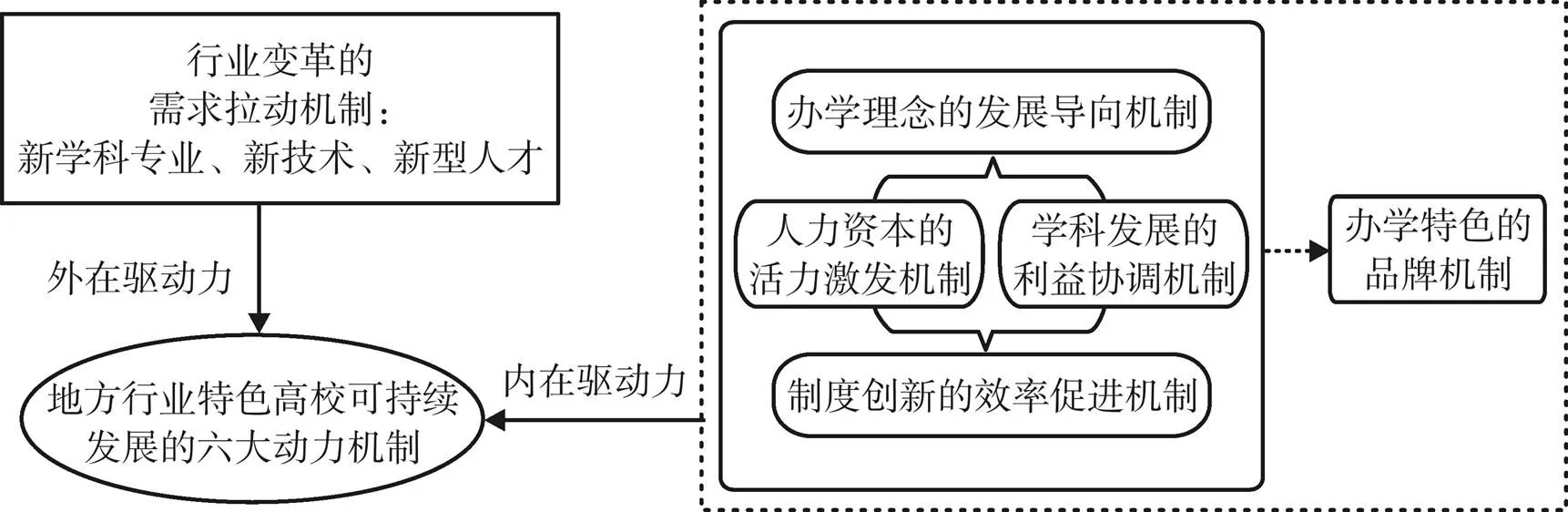

三、地方行业特色高校可持续发展的动力机制分析

地方行业特色高校建设主体包含政府部门、行业主管部门、行业头部企业、大学行政管理部门、大学教师和大学学生;地方行业特色高校建设客体包含学科资源、物质资源、无形资源、管理机制等,其中办学理念、办学特色、学术声誉、校园文化等方面都属于无形资产。根据“组织-环境”匹配理论,组织管理实践活动受到外部环境和内部环境的相互影响。行业变革是推动地方行业特色高校可持续发展的外在驱动力,办学理念、人力资本、学科发展、制度创新及办学特色是推动地方行业特色高校可持续发展的内在驱动力(图4)。

图4 促进地方行业特色高校可持续发展的六大动力机制

(一)行业变革的需求拉动机制

变化中的环境是地方行业特色高校组织变革的根本动力。需求拉动理论最早起源于技术创新领域,旨在说明需求引致技术创新[14]。地方行业特色高校具有不同于一般综合性大学的特殊性,其行业人才培养与社会通用性人才培养具有明显的差异性。随着行业技术和行业发展的转型升级,对行业人才提出全新的需求。以国防军工为例,国际背景、国防军工技术的变革和战争方式的转变对国防科技人才需求带来根本性变化,使得该领域急需培养一批军事、科技、政治和管理领域的尖端科技领军复合型人才。仅依靠高校自身的资源不足以支撑高端国防科技人才培养,一批富有军民融合特色的高校需着力于跨界人才培养平台建设,构建国防军工的高端创新人才的国内自循环培养体系,以确保人才自主培养更加契合国防军工事业发展的新需要。

(二)办学理念的发展导向机制

建设中国特色、世界一流大学,需要有与之相匹配的一流办学理念。办学理念是助推一个组织可持续发展的价值导向。以西南科技大学为例,在70年办学历程中始终坚持“育人为本、德育为先、科学理性、开放包容、彰显卓越”的办学理念。一是育人为本、德育为先。这充分彰显学校始终把人才培养作为高水平大学建设的中心地位,通过“需求对接、结构调整、协同育人、本硕博一体化培养”构建高水平人才培养体系;二是科学理性、开放包容。地方行业特色高校的可持续发展之路要依靠创新,在开展科研创新和社会服务过程中,在与区域内国防科研军工院所、中国科学技术大学等单位开展协同育人、协同创新中始终坚持科学理性、开放包容的发展理念,不断深化共建与区域产学研联合办学机制,助推将共建体制优势转化为人才培养和学科专业优势。在学校治理过程中既强调“从制度化路径保障多元利益主体参与高校公共事务决策的权利”,又重视“非制度化路径加大以人为本、理性宽容、法治思维等德性的培育”,促进学校治理从制度规范到价值引领的优化升级。三是彰显卓越。自1952年建校以来,西南科技大学实现几次重要跨越。1978年招收本科生,1998年招收硕士生,2000年组建西南科技大学,2006年国防科工局、四川省人民政府共建西南科技大学,2013年教育部、四川省人民政府共建西南科技大学,开始招收博士生。特别是“十四五”规划开始提出全面建设特色鲜明的高水平大学,从人才培养、学科建设、科研平台、师资队伍、社会服务等方面都在向更加卓越、高水平大学的建设目标奋进。近年来西南科技大学2个ESI学科进入全球排名前5‰,省部共建环境友好能源材料国家重点实验室、核废物与环境安全省部共建协同创新中心等国家级科研平台获批建设,上千万的科研经费不断涌现,服务国家战略及区域需求能力不断加强。

(三)人力资本的活力激发机制

一个大学核心竞争力在于大学的人才培养和科学研究能力,一所大学的学科建设水平的高低决定着其人才培养质量和科学研究水平。没有一流的人才就没有一流的学科。建立分赛道人才评价机制,对于调动人才创新积极性、推动人才强校战略实施具有重要作用。中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》文件中强调,“要改革教师评价,推进践行教书育人使命。改进高校教师科研评价,推进人才称号回归学术性、荣誉性”[15]。改进教师科研评价,推动人才分类发展、分类评价,有利于完善地方行业特色高校人力资本的活力激发机制,有利于加快打造一支卓越的教师队伍。

(四)学科发展的利益协调机制

克拉克认为,探讨收入在要素所有者之间的分配问题,从生产的角度,就是探讨各种要素在收入的生产中的贡献份额的确定问题[16]。从学科发展史可以看出,大学学科发展遵循了“统合—分化—统合”的发展趋势,这与现代科学的发展趋势基本一致[17]。在科学知识日新月异的今天,人类社会面临的问题越来越复杂,要解决这些问题靠单一学科很难做到,学科交叉融合已经成为本世纪科学技术发展的特点,面向未来的重大、颠覆性创新往往发生在跨学科跨领域科学研究中。然而在我国,一流学科以一级学科为建设对象,而我国的一级学科遵循的完全是单学科发展范式[18]。相关资源投入也主要以一级学科的建设水平进行人财物的相关配置,其支撑学科的贡献评价不足。主干特色优势学科发展不仅仅取决于本学科建设水平,同时也受到数学、物理、化学、力学、人文社科等基础学科发展的影响。诸如麻省理工学院在全球工学地位、北京航空航天大学在航空宇航科学与技术学科在国内不容撼动,皆得益于主干特色优势学科与通用学科之间良性互动的生动实践。为此,在保障主干特色优势学科投入、扩大其学科影响力的同时,也要考虑相关学科的贡献度,为其他通用学科特别是支撑学科的生长壮大提供足够的发展空间,构建一套良好的学科发展利益协调机制,特别是完善跨学科跨学院合作的责权利制度体系是地方行业特色高校可持续发展的动力源泉。

(五)制度创新的效率促进机制

百年大计,制度为基。地方行业特色高校“中等发展陷阱”的产生机理表面源于大学发展的阶段性动力机制转换失序。学术自由、大学自治是大学治理的起点,通过联合政府部门、行业、科研院所等多方参与共同治理是促进大学可持续发展的重要手段。在层次类型定位方面,地方行业特色高校不能盲目攀高,一味追求学术型、综合型,而是要形成梯度,对接需求,要从“金字塔”转向“五指山”,形成“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的治理格局,释放办学活力,激发办学动力[19]。地方行业特色高校要保持在变化中的力量平衡,即平衡好高校与政府、市场、社会的利益关系,学术与政府、市场、社会的价值关系以及高校内部各种力量特别是行政系统与学术系统的权力关系[20]。构建合作参与型的高校治理模式凝聚高校治理能力提升的合力,理顺高校治理结构减少高校治理能力提升的阻力及健全高校治理机制是提升高校治理能力的三大路径。加强制度体系建设,完善治理体系,重塑地方行业特色高校与与政府、行业和社会的新型关系,有效连接外部生态圈,打造核心圈、紧密圈和合作圈的三级创新生态圈。健全有利于学校组织内外共生的制度,是地方行业特色高校可持续发展的效率促进机制。

(六)办学特色的品牌促进机制

在现代社会中,品牌蕴含着巨大的价值。地方行业特色高校的品牌声誉对学校发展有良好的促进作用。大学的办学特色表现为在长期办学过程中累积、形成和发展的,在办学理念、目标定位、人才培养方式、学科专业建设与科学研究、管理机制等各个方面表现出的且被社会公认的优于其他院校的一系列相对持久的办学特性、办学风格和发展方式。因此,地方行业特色高校的特色要素包含行业特色、区域特色、应用特色及学科专业特色,其中行业特色是地方行业特色高校的首要特征,也是其保持长久生命力的内在驱动力。

四、地方行业特色高校跨越“中等发展陷阱”的路径选择与优化

地方行业特色高校跨越“中等发展陷阱”是一个量变向质变转化的过程。在构建更加多元的高质量教育体系背景下,地方行业特色高校探索突破陷阱的路径势在必行。

(一)科学预测行业未来发展需求,树立行业引领力

行业发展需求变化推动着行业特色高校的发展。地方行业特色高校不仅要满足行业发展的现实需求,更需要支撑引领行业未来发展和面向地方经济发展急需。要想树立行业引领力,离不开行业未来发展对行业人才规格和技术发展的新需求的科学预测。地方行业特色高校要保持对本行业以及相关行业发展的关注度与敏感性,随时跟踪、预判行业发展周期、趋势和转型变革需要,同时也要拓宽行业产业体系的关注范围,从其所在行业的上下产业链考虑布局学科专业链。在科学研判的基础上,地方行业特色高校要加强顶层设计,主动调整学科链适应产业链,主动研究、积极化解行业面临的技术难题,发挥基础科研的引领力,推动学校科技创新走在行业头部企业科技研发前面。

(二)深入推进五协同育人机制,重塑人才培养特色

地方行业特色高校要顺应时代变革的发展要求,人才培养要主动和社会同频共振,培养全面发展的人,共同满足行业、社会和学生发展的需求。由于行业对人才的多元化需求,人才培养过程中也应因材施教,正确处理好学术型、应用型、技能型等不同人才培养类型的差异性。对于学术型等行业领军人才培养,可以通过建设特色学院、开设卓越改革试点班、本硕博贯通培养等方式加强。长期以来,地方行业特色高校是推动产教融合改革的先行者,新时期下,仍需秉承这一优良传统,但又不因拘泥于此。通过推动校校协同、校企协同、校所协同、校地协同以及国际协同,与全国一流大学、科研院所搭建学科联盟,与地方搭建区域联盟,与行业头部企业搭建产业联盟,建设一批现代产业学院、特色示范学院,与国际一流高校共同开设中外联合培养机构(项目),从原来的“引进来、走出去”向“协同创新、协同育人”发展迈进,形成高水平科研创新体系与人才培养体系良性互动、相互支撑,培养更多的适应行业未来发展需要的特色型、创新型和复合型人才。

(三)分层分类推进学科专业建设,稳固学科专业特色

从地方行业特色高校走向学科特色高校是突破陷阱的有效途径之一。当然,学科特色高校并非意味着完全脱离行业,而是紧密结合行业需求回归到学科自身建设的需要,以更高水平的人才培养、科学研究和社会服务来支撑引领行业的发展[21]。目前,追溯高水平行业特色高校实践,大体通过四种模式进行建设:一是以优势先导整合发展的领域模式,如北京工业大学建构“现代城市建设与环境工程”学科群,南京航空航天大学主要服务于“三航”(航空、航天和民航)领域进行布局;二是以学科逻辑集成的学理模式,如苏州大学建设“物质科学与工程”一流学科;三是搭天线向外借力的平台模式,成都理工大学依托地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室、油气藏地质及开发工程国家重点实验室建设“地质资源与地址科学”一流学科;四是以地域产业需求组建的集团模式,如西南石油大学与石油行业头部企业共同建设“石油与天然气工程”一流学科。地方行业特色高校在学科建设中可以借鉴上述一种或混合多种发展模式,但究其根本仍要凸显行业特色的主干特色学科发展,分层分类推进学科建设。例如西南科技大学在“十四五”时期,坚持“强工升理精文”思路,分层分类推进一流学科攀登、高原学科提升、基础骨干学科以及新兴交叉学科建设项目,做强主干特色优势学科,提升基础学科实力。

(四)坚持外引内培与分类施策,形成师资队伍特色

一流师资队伍是建设一流大学、一流学科的首要任务,也是第一资源。由于受高校所在区域发展水平的影响,有些地方行业特色高校在人才引进竞争上存在着一定区位与竞争劣势[22]。过去,高校往往注重重金引进外来人才,但外来人才引进来后的业绩又表现平平,人才水土不服、难以融入学校现有科研团队的现象屡见不鲜。在此背景下,地方行业特色高校要从注重引进外来人才向服务好现有人才转变,通过改进教师评价机制,以现有人才吸引更多的高层次人才来校工作。比如,设置人才引进奖。注重主干特色优势学科专业、博士点学科以及一流专业师资水平的重点引进、培养与提高;特别是要注重青年人才的培养,设置青年教师“破格竞聘教授”绿色通道、选派青年教师至全国一流科研院所、一流大学和一流科研团队访问交流,为其与全国知名学者搭建起联合科研的桥梁。地方行业特色高校要畅通各类人才发展通道,分类制定科学合理的人才考评标准,逐步健全专任教师、管理服务、教辅队伍的协调发展机制。地方行业特色高校继续充分发挥其双师型教师、一生多导师制度、产业教授等特色,着力打造一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超,具有卓越追求和特色显著的师资队伍。

(五)瞄准关键核心技术发力,开展自主科研创新

地方行业特色高校是国家和行业科技创新的重要支撑。坚持“四个面向”,开展协同创新,搭建一流行业领域科研平台。创新科研组织形式,以项目为牵引推动联合攻关,实施一批产教融合项目,突破一批行业领域的关键理论和技术难题。地方行业特色高校要紧密结合主干特色学科优势,加强区域科技研发重点领域、行业重点领域布局,明确科研创新发展主攻方向,与行业头部企业共建一批高能级创新平台,提升科研自主创新能力,强化高水平科技自立自强的战略支撑。

(六)实施多方协同与共同治理,转化体制机制优势

共建体制是地方行业特色高校与生俱来的天然优势。促进多元主体参与共同治理,构建新型共建关系,有利于提升地方行业特色高校的治理能力,为跨越“中等发展陷阱”提供制度保障。地方行业特色高校要坚持“引领行业创一流”的发展思路,打造高能级创新联合体,不断将与国家行业主管部门、行业头部企业的共建体制特色转化为人才培养和科学研究优势,建立更加紧密务实的社会合作办学支持体系。一是可以成立由国家部委、地方政府、行业头部企业、高校等相关方共同组成的董事会、理事会、发展战略咨询委员会。如,武汉理工大学建立建材建工行业理事会、交通行业董事会和汽车行业董事会。二是推动共建体制的校院联合行动。再如西南科技大学实行一院一策、差异化管理,即一院一董事单位、一院一全球合作伙伴、一院共建一个学科、一院共建一个平台和一院共建一个团队。三是共建方式更加多元。地方行业特色高校可以寻求共建单位的总体性支持,也可以是单项支持,可根据不同共建单位的情况与资源禀赋能力寻求最佳的共建机制,以实现多方共赢、价值共创。地方行业特色高校通常在行业领军人才培养中遇到难题,对于西南科技大学来说,也毫不例外。西南科技大学率先探索紧缺人才本硕博贯通培养、产学研联合培养机制,建设联合研究生培养共同体。

(七)加强社会声誉与品牌塑造,拓展资源获取渠道

资源依赖理论关注组织怎样从外部获取生存和发展所需的资源,并保持对其他强势组织的掌握和避免对它们的过度依赖。组织可以通过对依赖关系的了解来设法寻求替代性的依赖资源,从而减少“唯一性依赖”,更好地应付资源环境[23]。相比于部分部属院校高达几十亿甚至上百亿的年度经费,地方行业特色高校的经费则相形见绌,两种不同类型高校在生均经费差距显著。虽然,有了充足的经费投入不代表一定有一流的学科建设水平;但没有充足的经费投入往往会在一流学科建设中捉襟见肘,通常体现在高层次人才引进经费不够等方面。同时,地方行业特色高校要加强注重社会声誉维护与品牌塑造,从传统的过度依赖地方政府的有限经费投入向更加多元化的经费筹措能力转变。如,连接校友、行业及社会各界,在服务贡献中提升学校教育募集资金能力。

结语

目前,“中等收入陷阱问题”是当前全球所关注的热点问题。本文试图将经济学“中等收入陷阱问题”理论运用于地方行业特色高校的发展中,这为地方行业特色高校研究提供了一个新的视角。“中等发展陷阱”是地方行业特色高校特有的问题,还是普遍性问题尚未得到有效验证;地方行业特色高校陷入“中等发展陷阱”时,有哪些具体表现特征?这些问题亟待在后续的研究中深化。

最后,感谢西南科技大学校级课题“高质量发展背景下地方高水平大学争创国家双一流的现实路径研究”(项目编号:21GJZXZD05)以及西南科技大学校级课题“新时代行业特色高校治理模式与创新发展研究课题”(项目编号:20sxb049)的支持,感谢王德平给予的论文撰写指导。

[1] 新华网. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL]. http: //www. xinhuanet.com/politics/2021lh/2021-03/13/c1127205564_ 14.htm, 2021-03-22.

[2] 钟秉林, 王晓辉, 孙进, 等. 行业特色大学发展的国际比较及启示[J]. 高等工程教育研究, 2011 (4): 4-9.

[3] 潘懋元, 车如山. 特色型大学在高等教育中的地位与作用[J]. 大学教育科学, 2008 (2): 11-14.

[4] 刘献君. 行业特色高校发展中需要处理的若干关系[J].中国高教研究, 2019 (8): 14-18

[5] 别敦荣. 高等教育普及化背景下行业性高校发展定位[J]. 中国高教研究, 2020(10): 1-8.

[6] 赵秋运, 马金秋, 姜磊, 等. 战略赶超、经济结构扭曲与“中等收入陷阱”: 基于新结构经济学理论视角[J]. 国际经贸探索, 2020(9): 36-54.

[7] 张胤. 走出“成长型高校陷阱”——“成长型高校”走向“成熟型高校”的战略分析[J]. 高等教育研究, 2012(10): 14-19.

[8] 张炜, 汪劲松. 行业特色高校的发展历程与辩证分析[J].中国高教研究, 2020(8): 1-5.

[9] 教育部. 关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见[EB/OL]. http: //www.gov.cn/gongbao/content/2019/ content_5355477.htm, 2018-08-08.

[10] 教育部, 财政部, 国家发展改革委. “双一流”建设成效评价办法(试行)[EB/OL]. http: //www.moe.gov.cn/ srcsite/A22/moe_843/202103/t20210323_521951.html, 2021-03-24.

[11] 刘向兵. “双一流”建设背景下行业特色高校的核心竞争力培育[J]. 国内高等教育教学研究动态, 2020(1): 6-6.

[12] 白逸仙, 耿孟茹. 跨界融合: “双一流”建设高校教改新方向——基于40所高水平工科行业特色型高校的实证分析[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2020(4): 111-118.

[13] 王亚杰. 关于行业特色型大学建设的几点思考和建议[J]. 中国高教研究, 2009(3): 4-6.

[14] 何海燕, 王馨格, 李宏宽. 军民深度融合下高校国防科技人才培养影响因素研究——基于双层嵌入理论和需求拉动理论的新视角[J]. 宏观经济研究, 2018(4): 163-175.

[15] 中共中央,国务院. 深化新时代教育评价改革总体方案[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-10/13/content_ 5551032.htm

[16] 克拉克. 财富的分配(中文版). 北京, 商务印书馆, 1997.11.

[17] 世界教育信息. “双一流”建设中我国高校跨学科学术组织变革与创新发展——访浙江大学中国科教战略研究院副院长、科教发展战略研究中心副主任张炜教授[J]. 世界教育信息, 2019(21): 39-44.

[18] 张庆玲. 重审学科分类及其建设[J]. 学位与研究生教育, 2021(5): 53-60.

[19] 杜玉波. 适应新发展格局需要推进高等教育高质量发展[J]. 中国高教研究, 2020(12): 1-4.

[20] 孟韬. 高校治理的本质、机制与国际经验——高校治理及国际比较高层研讨会综述[J]. 教育研究, 2011(2): 110-111.

[21] 姚书志, 武建鑫, 郝瑜. 地方行业特色型高校一流学科建设方略——基于学科生态系统的视角[J]. 高等教育研究, 2021, 42(1): 46-52.

[22] 周南平, 蔡媛梦. “双一流”建设中地方行业特色型高校的发展思考[J]. 江苏高教, 2020(2): 49-54.

[23] 燕山, 郭建如. 资源依赖理论视角下异地合作办学校区的发展与转型路径[J]. 河北大学学报: 哲学社会科学版, 2021(2): 97-106.

Study on the Path and Dynamic Mechanism of Local University with Industry Characteristic Crossing the Medium-sized Development Trap

LIU Malan

(Development Planning and Reform Office, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, Sichuan, China)

Local University with Industry Characteristic (LUIC) is an important part of high-quality higher education system. The medium-sized development trap is an inevitable problem faced with LUIC. Six driving mechanisms jointly promote the sustainable development of LUIC. LUIC can achieve connotative and leap-forward development by setting up industry-leading force, reshaping talent cultivation characteristics, stabilizing the characteristics of disciplines and specialties, introducing teachers from outside and training teachers from inside, implementing classified policies on the teacher evaluation, carrying out innovation of independent scientific research, expanding the channels of resource acquisition, and transforming the system and mechanism characteristics.

Local University with Industry Characteristic (LUIC), the medium-sized development trap, dynamic mechanism, connotative and leap-forward development

G4

A

1672-4860(2022)02-0091-08

2021-11-19

2022-04-27

刘马兰(1991-),女,汉族,湖南邵阳人,助教,硕士。研究方向:高等教育管理。

四川省教育厅2021-2023年四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目“四川高等教育竞争力对标提升战略路径研究”,项目编号:JG2021-861。

·感谢匿名审稿人对本文的建议,作者文责自负。