基于《伤寒论》“反”字条文的辨证策略研究*

韩 颖,刘 刃,霍 金,王拓然,王莹莹,刘宇桐,杨金洪△

(1.中国中医科学院针灸研究所,北京 100700;2.南京中医药大学第三临床医学院,南京 210028)

刘渡舟、陈亦人、刘炳凡、邓铁涛、梅国强等10余位中医名家共同指出,《伤寒论》通过常变结合的方式阐明辨证论治,这种方式能够培养、提高临床各科中医医生的辨证论治能力,形成生动活泼、知常达变的辨证思维[1]。《伤寒论》字字珠玑,含有“反”字的条文是张仲景运用常变结合观反映辨证论治思维的典型代表[2]。“反”字在《伤寒论》中出现频率较高,共出现74次,散布于61条原文中,占398条条文的15.3%。《伤寒论》中的“反”字具有多种含义,如“反而、却”“又、再”“翻来覆去”“遂、于是”“如、若”等等[3-6]。在“反”字的诸多作用中,强调辨证眼目是“反”字最常见的作用。如反字后的“欲得近衣”和“不欲近衣”就是第11条“病人身大热,反欲得衣者,热在皮肤,寒在骨髓也;身大寒,反不欲近衣者,寒在皮肤,热在骨髓也”的辨证眼目[7]。

目前,《伤寒论》“反”字研究详于研究文字的含义、作用,略于归纳“反”字后的辨证指标,未总结“反”字条文所蕴含的辨证策略。因此,本研究梳理了“反”字后的内容,通过分类与总结形成辨证策略,进而为中医临证实践提供参考。

1 资料与方法

通过阅读原文与结合现有的《伤寒论》“反”字研究成果[3][7],确定了32条在《伤寒论》中发挥提纲挈领作用的“反”字条文。这些条文编号分别是11、14、23、24、68、92、104、105、110、120、121、122、123、124、126、130、182、192、196、197、214、215、221、237、243、270、283、301、317、334、363、384。《伤寒论译释》是由著名《伤寒论》专家陈亦人教授主编,对《伤寒论》条文有较权威的辨证分析,故参考《伤寒论译释》[8]对所纳入条文的辨证分析,确定“反”字后的辨证依据对条文辨证结论的影响。同时,对“反”字后的内容进行归类、梳理,分析其与“反”字前内容的关系及疾病诊断信息在此条文的作用。

2 结果

2.1 “反”字后辨证依据所纠正的证诊断统计

“反”字发挥辨证纲目作用的条文主要在三阳病的篇章中。在纳入的条文中,有16条条文属于太阳病篇,约占太阳病篇(178条)的9%;有9条条文属于阳明病篇,约占阳明病篇(84条)的11%;有1条条文属于少阳病篇,占少阳病篇(10条)的10%;有3条条文属于少阴病篇,约占少阴病篇(45条)的7%;有2条条文属于厥阴病篇,约占厥阴病篇(56条)的4%;有1条条文属于霍乱病篇,约占霍乱病篇(10条)的10%。

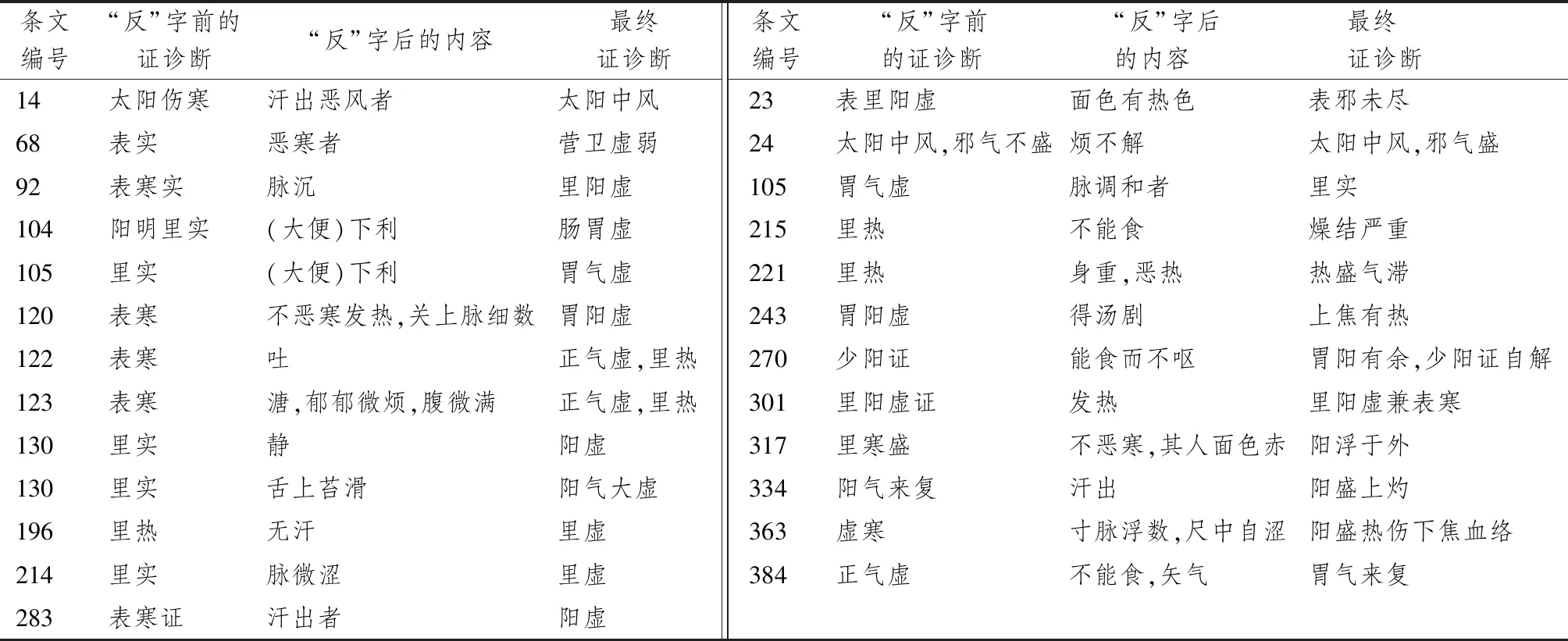

《伤寒论》中,有25处“反”字后内容发挥了辨析虚实的作用。其中,有13处“反”字后的内容将之前文字形成的实证诊断变成虚证诊断,或在实证诊断的基础上增加了虚证诊断,相关条文多出现于太阳篇。有12处“反”字后内容纠正了患者虚证诊断或细化了患者实证的诊断,相关条文可见于太阳病篇、阳明病篇、少阳病篇、少阴病篇、厥阴病、霍乱篇(见表1)。

表1 《伤寒论》“反”字后内容指导虚实辨证条文比较

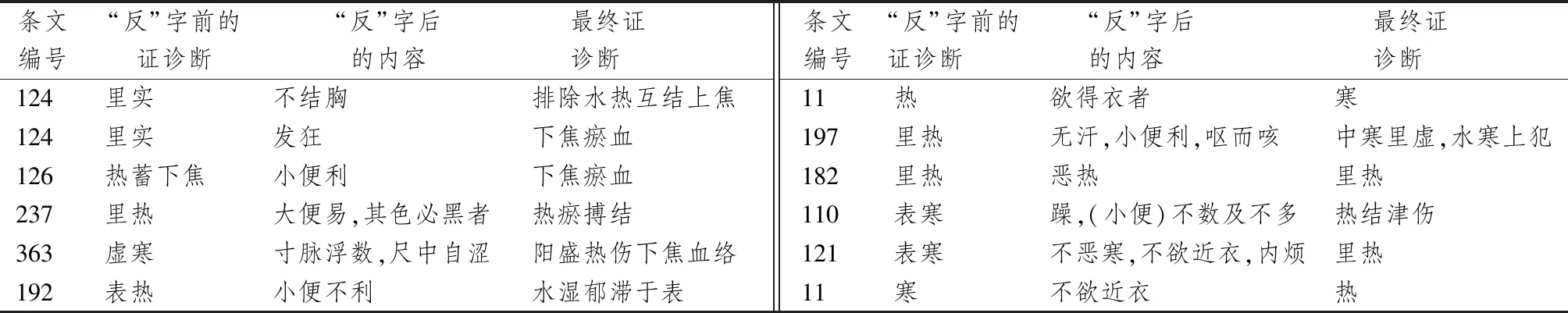

含“反”字的《伤寒论》条文亦有提示寒热鉴别与血瘀、水湿证诊断关系的内容。有4处条文通过“反”字后的内容形成血瘀证的诊断,或丰富了血瘀证诊断的细节(热瘀搏结、热伤下焦血络),有1处条文通过“反”字后的内容形成水湿证的诊断,6处寒热辨析中,有2处“反”字后内容纠正了热证诊断的诊断,最终形成了寒证诊断。有3处“反”字后内容纠正了寒证的诊断,最终形成了热证诊断,有1条强调热证的辨证依据(见表2)。

表2 《伤寒论》“反”字后内容指导寒热、血瘀、水湿辨证条文比较

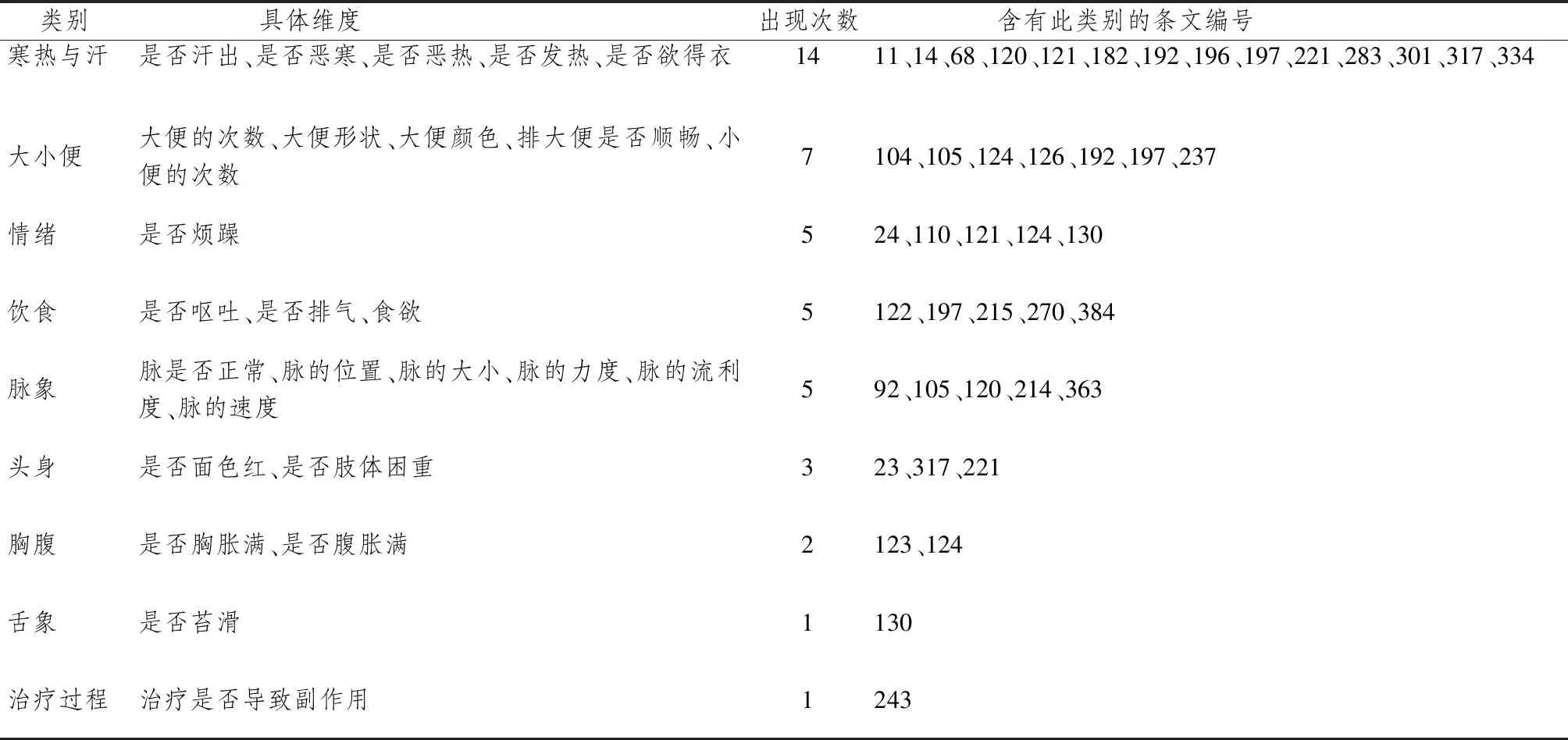

2.2 “反”字后的辨证依据归类

《伤寒论》“反”字后的辨证依据可归类为寒热与汗、大小便、脉、饮食、情绪、头身、胸腹、治疗过程、舌象(见表3)。

表3 《伤寒论》具有提示辨证纲目作用的“反”字后内容类别统计

2.3 《伤寒论》“反”字前后内容的关系

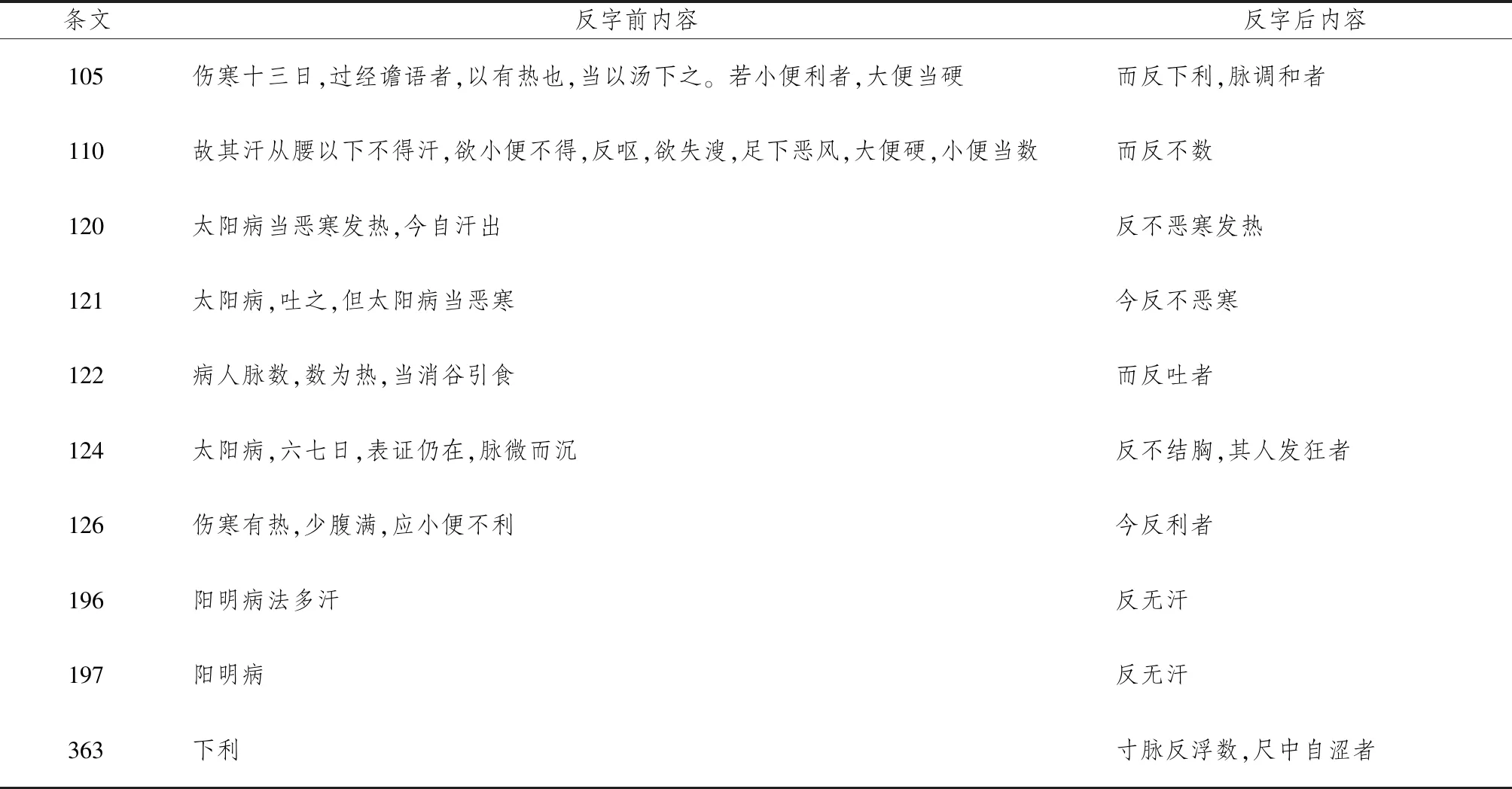

2.3.1 前者为某证的典型证候,后者为某证相左的证候 张仲景在第105、110、120、121、122、124、126、196、197、363条文中,提示医生要思考患者在某个阶段为何未出现应出现的症状体征,甚至出现性质相反的症状体征,此类条文强调了未出现症状体征的“当”字(见表4)。

表4 《伤寒论》“反”字前后内容相左条文比较

2.3.2 前者为两证的共性证候,后者为两证的鉴别要点 此关系出现在第11、14、23、92、130、182、192、215、237、283条文中。第11条提示发热或大寒者要关注其是否欲得衣者,进而鉴别其寒热的真假。第14条提示“太阳病,项背强几几”者要关注其是否汗出恶风,进而可行表实证与表虚证的鉴别。第23条提示“脉微而恶寒”的太阳病患者见“面色反有热色”时,患者已从阴阳俱虚状态变成阳气来复。第92条提示沉脉是里虚发热头痛与外感发热头痛的鉴别要点。第130条提示人静、舌上苔滑可作为鉴别指标以判断脏结患者是否有阳证。第182条文提示对冷热的厌恶是太阳证与阳明证的鉴别要点之一。第192条提示张仲景基于“小便反不利,大便自调,其人骨节疼,翕翕如有热状,奄然发狂,濈然汗出而解”等症状判断阳明病患者里热的程度与太阳表证是否仍在。第215条提示患者是否能食可作为腑实证轻重的鉴别指标。第237条提示阳明证腑实证与蓄血证的鉴别点是否易排大便。第283提示汗出可作为脉阴阳俱紧者是否出现亡阳的依据。

2.3.3 前者为无效的治法或误治,后者为治疗的不良反应 在第24、68、104、123、214、243、384条文中,提示医生要了解患者接受过的治疗,然后基于治疗疗效与副作用形成正确的证诊断。第24条记录了张仲景会结合太阳病患者初服桂枝汤后出现的副作用不良反应(烦躁),与症状是否缓解来纠正其诊疗判断。第68条提示患者发汗后,医生不仅要关注患者的疾病是否缓解及是否因发汗导致虚证,进而出现恶寒等症状。第104条提示药物剂型选择的错误会导致出现意料之外的症状,让患者病证的改变。第123条提示运用峻猛的吐下药治疗太阳病过经十余日的患者时,若患者出现大便溏、腹微满、郁郁微烦则要知道患者胃已失和降,需要给予新的处方。第214提示运用承气汤后要观察大便是否改善、脉是否微涩,进而判断患者是否有里虚证并决定是否继续用承气汤。第243条描述了张仲景根据服用吴茱萸汤后食谷是否欲呕来判断其病位。第384条:“下利后,当便硬,硬则能食者愈。今反不能食,到后经中,颇能食,复过一经能食,过之一日当愈;不愈者,不属阳明也”,提示医生用某方而患者未出现预期变化时,反思患者的证诊断。

2.3.4 后者是能够增加前者辨证诊断细节的证候 “反”字后内容精细化基于“反”字前内容形成的证诊断,具体可见第221、270、301、317、334条。第221条通过“不恶寒,反恶热”补充了阳明病患者“发热汗出”的特点,提示此患者的证诊断还包含表邪有热。第270条提示医生要基于外感患者的食欲情况与是否呕吐来形成患者的三阴是否受邪的判断,进而完善其对患者状态的认知。第301条文提示发热可作为判断始得少阴病的患者是否已经处于少阴亏虚状态的依据。第317条的“身反不恶寒,其人面色赤”帮助医生判断少阴病寒证患者是否已经出现严重阴阳格拒。第334条提示当判断患者为厥阴热盛后,还要关注患者是否出现汗出、咽中痛等热循厥阴经上亢的症状。

2.4 《伤寒论》“反”字条文疾病信息运用情况

在纳入的32条条文中,有23条条文都首先提出患者的疾病诊断或病因,第14、23、24、110、120、121、123、124条文均先提出该患者为太阳病,第182、192、196、197、214、215、221、237、243条均先提示患者为阳明病,第301、317条明确了患者为少阴病,第126、270、384条提示患者为伤寒,第130条提示患者疾病为脏结。这些疾病诊断在理解条文的病证中发挥了重要作用。如第14条:“太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之”,反映了医生在太阳病病机下,以中风表虚兼经脉不利证来理解患者为何“项背强几几”伴见“汗出恶风”。第130条:“脏结无阳证,不往来寒热(一云,寒而不热),其人反静,舌上苔滑者,不可攻也”,反映了脏结病诊断是医生预判患者证诊断、判断患者病症是否异常的依据。第215条:“阳明病,谵语,有潮热,反不能食者,胃中必有燥屎五六枚也;若能食者,但硬耳。宜大承气汤下之”,描述了医生在阳明病机下,辨别患者胃口改变的临床意义。第270条:“伤寒三日,三阳为尽,三阴当受邪,其人反能食而不呕,此为三阴不受邪也”,提示医生运用传经规律,发现反字后症状的病证提示。第301条:“少阴病,始得之,反发热,脉沉者,麻黄细辛附子汤主之”,描述了医生关注患者疾病诊断与疾病病程,并基于疾病病程理解患者的病情形成证诊断。

3 结论与讨论

3.1 辨证信息采集策略

辨证策略可分为信息采集策略与信息分析策略,其中完整地采集患者信息有利于形成正确的辨证结果。在本研究中,发现把握住寒热与汗、大小便、脉、饮食、情绪、头身、胸腹、治疗过程、舌象等信息,有利于正确判断患者的虚实、寒热、血瘀与水湿证,而“十问歌”几乎涵盖了上述可用于指导辨证的信息。当医护人员通过“十问歌”进行问诊且关注患者的情绪、舌脉时,可不遗漏《伤寒论》“反”字所强调的辨证要点。“十问歌”始见于《景岳全书·传忠录·十问篇》,清·陈修园在《医学实在易·问证诗》对张景岳的“十问歌”进行了修改,卫生部中医司《中医病案书写格式与要求》在陈修园修改“十问歌”的基础上,把“十问歌” 完善成“问诊首当问一般,一般问清问有关,一问寒热二问汗,三问头身四问便,五问饮食六问胸,七聋八渴俱当辨,九问旧病十问因,再将诊疗经过参,个人家族当问遍,妇女经带病胎产,小儿传染接种史,痧痘惊疳嗜食偏”[9],进一步予以补充,更加便于指导现代临床。“十问歌”是很重要的辨证信息采集策略,是中医临床诊疗规范的基础[10]。多名学者认为,“十问歌”能够在临床上以简驭繁、拾遗补缺,强调把“十问歌”融入临床教学中,成为学生掌握的内容[11-13]。

在强调临床路径、标准运用的诊疗氛围下,中医证诊断标准指导着医护人员如何进行信息采集。而纳入哪些信息进行证诊断标准研究,影响着证诊断标准的内容与使用效果。通过梳理张仲景“反”字后的辨证依据类型,可知非症状体征信息也能作为证的诊断重要依据,可帮助医生做出正确的证诊断。未来在研制证诊断标准或基于证诊断标准形成问诊路径时,研究者可适当纳入情绪、治疗过程等具有中医特色的中医诊断依据。

3.2 辨证信息分析策略

针对需要采集患者信息,要基于疾病诊断所提示的核心病机进行辨证分析。从“反”字条文的疾病信息运用情况,可知道疾病与疾病所提示的核心病机对张仲景理解患者病证的重要性。面对复杂多变的病情,张仲景以核心病机为辨证分析的起点,执简驭繁地进行了辨证分析,形成了正确的辨证结果。“凡欲诊病,先察病机”的观点可见于在《黄帝内经》[14]。到20世纪中期,中医学界把病机确立为辨证论治的核心,并认为以病机为核心的辨证论治是中医临床诊疗的基本模式[15]。病机可分为核心病机与基本病机,基本病机又可称为主要病机。核心病机是贯穿疾病发生发展始终的基本矛盾,而辨证论治所辨析的证候则是基本病机导致的[16]。虽然基本病机和核心病机有时不一致,但在治疗时仍要以疾病的核心病机为纲进行辨证论治,在核心病机的治疗策略下治疗主要病机[17],这样才能做到灵活用药,达到事半功倍、效如桴鼓的临床效果[18]。

另外,基于《伤寒论》“反”字前后内容的关系,可知道当我们根据疾病诊断、与病机相符的典型证候形成某个证诊断的预判后,要反思患者是否有能够否定该证诊断预判的病情信息,或可完善该证诊断预判细节的病情信息。这些值得反思的信息,可以预判证诊断“不应有”的症状体征,或“应有”而未出现的症状体征,也是类证的鉴别要点,还可以是关于前期治疗对患者症状体征、病机影响的评估。从纳入含有“反”字的条文与后世医家的注释来看,张仲景在不忽略任何信息的情况下,采用阴阳气血津液理论辨析患者所有的信息,形成准确精细的辨证诊断。

4 展望

本研究基于《伤寒论》中提示辨证眼目的“反”字条文,探讨了张仲景的辨证策略,为中医辨证实践与策略研究提出了建议。这项研究是在前人关于《伤寒论》“反”字的校勘、内涵、作用、条文分布等文献学研究基础上开展的理论研究,旨在通过相关条文内容的分析、总结以继承张仲景的辨证策略,提高临床医生的辨证能力,指导辨证策略研究。辨证策略与治疗策略共同组成了中医诊疗策略。《伤寒论》中除了存在“反”字提示辨证眼目的条文,还存在“反”字提示治法的条文,未来可开展相关研究,形成较系统的基于“反”字条文提示辨证论治策略。