基于“从肺治肝”理论探讨干预细胞焦亡对非酒精性脂肪性肝炎的影响*

尚东方,刘鸣昊,张丽慧,马庆亮,赵文霞△

(1.河南中医药大学研究生院,郑州 450046;2.河南中医药大学第一附属医院,郑州 450004)

非酒精性脂肪性肝病(non-alcoholic fatty liver disease,NAFLD)是以肝脏中弥漫性脂肪浸润为特征的代谢应激性肝损伤[1]。在全球范围内,NAFLD是慢性肝病的主要病因之一,其中非酒精性脂肪性肝炎(non-alcoholic steatohepatitis,NASH) 占NAFLD患者的10%~30%,进一步发展可能会导致肝硬化和肝细胞癌(hepatocellutar carcinoma,HCC),截断NASH向HCC的进展是改善预后的有效手段[1,2]。NASH的发病机制涉及胰岛素抵抗、脂毒性、氧化应激、内质网应激、肠道菌群紊乱和炎症等多个方面[3,4],其中肠道菌群紊乱可能发挥了较为核心的作用[5]。现代研究发现,脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)可以诱导肝脏库普弗细胞(kupffer cells,KCs) 焦亡,放大炎症反应,参与NASH的发生和进展,此过程类似于“痰湿瘀浊”在肝脏的形成和沉积。有学者认为,细胞焦亡可能是中医理论中痰浊、瘀血、毒邪的一种微观体现[6]。

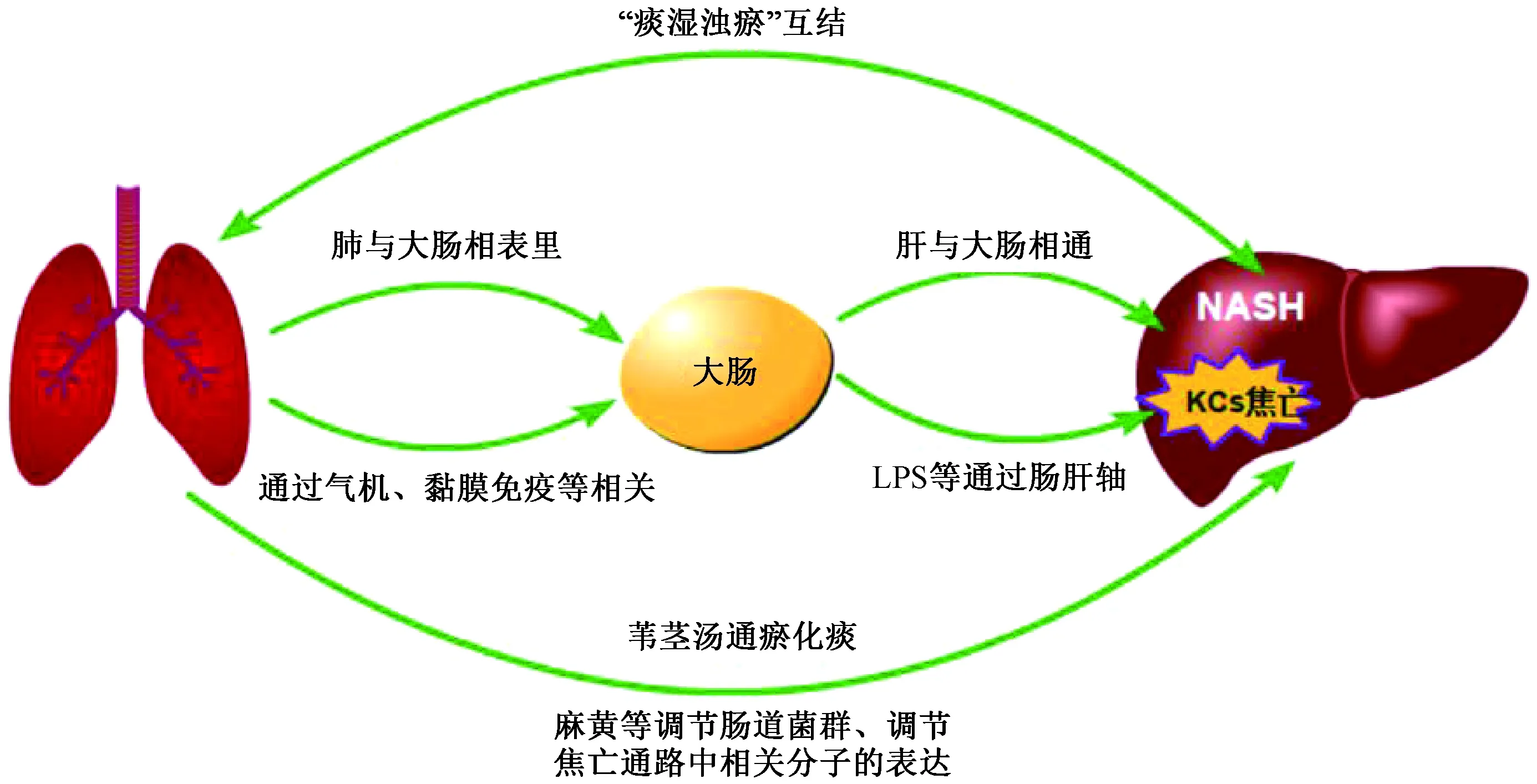

中医理论认为,“肝升于左,肺降于右”形成人体的气机枢纽,影响着全身气血津液的运行输布。肝藏血,肺朝百脉,为水之上源,肝肺的气机正常是津液和血液正常代谢的前提,异常情况下,“痰湿瘀浊”沉积于肝脏则形成NASH。“肝升肺降”高度概括了肝肺两脏的生理功能,也为两脏病变提供了一种治疗思路[7]。中药治疗具有多靶点等特点,在NASH的治疗中具有一定的优势。国医大师张磊谨守病机,应用苇茎汤加减治疗NASH效果显著,且“肝与大肠相通”“肺与大肠相表里”,“大肠”可以作为“从肺治肝”的中介。本文依据“从肺治肝”理论探讨中药干预细胞焦亡对NASH的治疗作用,探索中医经典理论的微观机制,为中医药治疗NASH提供新的思路。

1 非酒精性脂肪性肝炎的主要病机是“痰湿瘀浊”

NASH属于中医学“肥气”“肝癖”等范畴[8,9]。在《景岳全书·杂证谟·非风》中描述了“饮食之痰,亦自不同……有因肥甘过度者……各有虚实之辨”[10],认为肥甘过度可生痰,而此类痰饮之证应当明辨虚实。《医学传灯·积聚癥瘕痃僻痞块》中提到“癖,痰与气结也”[11],久坐的生活方式,不合理的膳食结构是本病的主要原因,导致气机紊乱,肝脾肾功能失职,痰、湿、浊、瘀、热蕴结于肝而发病[12]。痰和湿都是水液的异常代谢产物,异名而同类,而浊邪的产生与气血津液的运行失常有关[13],可以分为痰浊、湿浊、瘀浊。痰湿是NASH疾病进程中炎症发生发展的关键因素,痰湿阻滞的程度越严重疾病就越向痰湿内阻-湿热蕴结-痰瘀互结的趋势发展,肝脏会出现炎症反应,导致NASH逐渐发展为肝纤维化病变。

2 “肝升肺降”是“从肺治肝”的理论基础

“左肝右肺”最早见于《黄帝内经》,结合五行、脏腑等理论将肝肺的气机升降功能概括为“肝生于左,肺藏于右”。肺主气朝百脉,为水之上源,肝藏血主疏泄,两者与气血津液代谢密切相关。

《素问·经脉别论篇》中指出:“饮入于胃,游溢精气……上归于肺,通调水道……水精四布,五经并行”,高度概括了肺在人体津液代谢中的作用。肺气的宣发功能正常水液输布全身,水液可随皮毛肌肤的开阖作用蒸发于体外;肃降功能正常则水液下行至膀胱,随三焦、大肠、小肠代谢排出体外,使痰湿无以聚集于体内。肝气向上向外升动发散,肝升肺降,气机条达则血液运行通畅,瘀血无所生,二者成龙虎回环,为全身气机升降的枢纽。何梦瑶[14]在《医碥·五脏生克说》中云:“气有降则有升,无降则无升。”可见肝升肺降既相互制约又相互为用。此外,“肝升肺降”也为两脏病变提供了一种治疗思路。《难经·五十六难》言:“肝之积,名曰肥气,在左胁下,如覆杯……肺之积,名曰息贲,在右胁下,覆大如杯。[15]”若肝气无力左升、血行不畅滞则为瘀,肺气右降无权失于宣降,脾运化水湿亦受其碍,津液不行停而为痰。“痰为瘀之渐,瘀为痰之变”,痰可生瘀,瘀可生痰,痰和瘀两者在体内互相转化胶结,成为NASH难治和反复发作的主要原因[16]。此外,《灵枢·经脉》还描述了肺脏和肝脏通过经络传感而相互影响。如《灵枢·经脉》曰:“肝……起于大趾丛毛之际……其支者……上注肺。”本病病位虽然在肝,但痰湿浊瘀的产生却与肺的功能失常关系密切,临证不能拘泥于治肝还可以从肺论治。国医大师张磊运用涤浊法以苇茎汤加减治疗脂肪肝疗效显著,诠释了“从肺治肝”的思想。张赤志自拟“宣肺降浊汤”[17]治疗NASH,也取得了满意的效果,并认为肺气的宣发肃降功能在NASH的治疗中至关重要,其方由“玉米须、荷叶、薏苡仁、冬瓜皮、山楂、绵萆薢、芦根、郁金、丹参”组成,宣肺涤浊、祛瘀通络。基础研究发现,麻黄能显著下调NASH模型大鼠血中胆固醇的含量[18]。上述研究分别从临床和科研角度为“从肺治肝”提供了依据。

3 肠道菌群紊乱是NASH发生的主要因素

肠道微生物在NASH的发生发展中起重要作用。有研究发现,给无菌小鼠喂饲高脂肪、高糖饮食后未出现异常现象,但是将常规饲养小鼠的肠道菌群定植在无菌小鼠体内后,出现了胰岛素抵抗和体脂肪含量增加[19,20],NASH患者和动物模型中肠道微生物的丰度降低,儿童NASH中的大肠埃希氏菌水平显著增加,肠道菌群失衡可通过肠-肝轴增加机体能量摄入,影响胆汁酸、胆碱代谢,增加内源性乙醇产量、肠道通透性等多种途径引起肝脏损伤[21],恢复肠道菌群可以逆转肝脏脂肪沉积、血清LPS增高、肠道屏障功能损伤和胰岛素抵抗等[22]。林海飞[23]研究发现,疏肝降脂汤治疗NASH能降低患者血清LPS,降钙素原(procalcitonin,PCT)和肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor alpha,TNF-α)水平,抑制肠源性内毒素血症的产生,保护和改善肠黏膜屏障功能,改善肝功能指标。

“肝与大肠相通”这一理论源于《五脏穿凿论》,指的是大肠的传导糟粕功能与肝的疏泄功能相辅相成、相互影响。现代研究还发现,肝脏与肠道的共同分化来源于胚胎时期的前肠,肝脏还是肠道相关淋巴细胞前体的来源,且以“肠肝轴”为中介[24]。越来越多的研究发现,肝肠常相互影响,肠道黏膜屏障可以阻止肠道内毒素进入肝脏,是肝脏防御系统的一部分[25]。“肺与大肠相表里”最早见于《黄帝内经》,指的是肺气的肃降有助于大肠传导功能的发挥,大肠传导功能正常也有助于肺气的肃降。现代研究发现,肺与大肠在黏膜免疫、血管活性肽、微生态、神经-内分泌-免疫网络等方面密切相关[26]。NASH最主要的表现是膏脂、痰湿等浊气聚于肝脏。肺与大肠相表里,肺气通畅,大肠降浊功能正常,则痰湿膏脂有所出。中药麻黄、黄芩、木蝴蝶等多用于治疗肺脏或呼吸系统疾病,现代研究发现黄芩苷元是存在于黄芩和木蝴蝶中的单体,可提高糖尿病模型大鼠肠道中多种有益菌的丰度,减少有害菌和条件致病菌的丰度,增强肠道屏障功能,减少通过肠肝循环进入肝脏的LPS,改善低炎症状态,增加胰岛素的敏感性[27]。用由佩兰、麻黄、黄连组成的佩连麻黄方给高脂饮食制造的肥胖大鼠模型灌胃后,可增加其肠道微生物中的有益菌,减少肠杆菌属等致病菌,减少LPS和炎症因子,提示本方可能是通过调节模型大鼠的肠道菌群,改善机体的能量代谢,减轻慢性炎症发挥疗效[28]。

4 “细胞焦亡”与“痰湿瘀浊”机理类同

LPS是重要的肠源性产物,可以通过肠-肝轴转移至肝脏,通过核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白3(nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor protein 3,NLRP3)炎性小体通路激活细胞的焦亡,此过程伴随细胞内大量炎性因子的漏出及免疫细胞的活化[29]。在肝脏中焦亡可以由LPS/NLRP3/半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶1(caspase1)/半胱氨酸天冬氨酸蛋白酶11(caspase11)/消皮素D(gasdermin D,GSDMD)信号通路介导。NLRP3炎性小体是焦亡通路中的一个重要因子,肝组织中能够完整表达NLRP3炎性小体的细胞有肝细胞、KCs及肝星状细胞,它在KCs中更易被激活,KCs的活化和焦亡被认为是肝脏炎症的主要驱动力之一[30-32]。NLRP3炎性小体与NASH密切相关,抑制NLRP3炎性小体的活化可以有效缓解NASH,且NLRP3炎性小体的激活可能是单纯性脂肪肝发展为脂肪性肝炎和肝纤维化的关键点[33-35]。有学者认为,包括NLRP3炎性小体在内的炎症介质属于中医“毒邪”范畴,可以造成脏腑功能紊乱,津液代谢障碍,毒邪可以转化为痰浊,痰浊郁而化热,侵犯血络形成瘀血[36]。杨关林等[6]认为,参与细胞焦亡的炎症因子是痰浊、瘀血、毒邪痹阻过程的微观体现。

5 “痰湿瘀浊”与焦亡的微观联系是“从肺治肝”的机制之一

NASH是单纯性脂肪肝进展至肝硬化和HCC的中间阶段,难以自行康复,至今尚无公认的保肝药物可推荐用于NASH的常规治疗。赵文霞治疗非酒精性脂肪肝已有27年,积累了丰富的经验,自拟涤浊化瘀方“从肺治肝”,取得了良好的临床疗效。该方由芦根30 g、冬瓜子30 g、薏苡仁15 g、丹参15 g、半夏6 g、莱菔子15 g、浙贝母10 g、海藻10 g、山楂6 g组成,由苇茎汤加减而成。苇茎汤治疗痰浊瘀滞之证,与NASH“痰、湿、浊、瘀”互结于肝的病机契合。清·张秉成注解苇茎汤“通瘀化痰之力,实无所遗”[37]。细胞焦亡通过放大炎症反应促进NASH发生的过程,与毒邪停滞于肝脏转化为痰浊和瘀血形成NASH的过程相吻合。基于“从肺治肝”理论,应用涤浊化瘀药,减轻“痰湿浊瘀”在肝脏的沉积,或许就是涤浊化瘀药干预KCs焦亡治疗NASH的中医理论解释。

中医理论认为,肝藏血主疏泄,而肺主气通调水道,故肝肺均与水液代谢和气血津液的运行相关。此外,肺与大肠相表里,而肝与大肠相通,故肺又通过大肠与肝的功能密切相关。结合中医理论“肝升肺降”“肺-大肠-肝”相关和NASH的病机,联系现代医学中肠道菌群通过“肠-肝”轴对NASH的影响,认为运用中药从肺治肝,可能是通过干预细胞焦亡通路中的相关因子来发挥治疗作用(见图1)。本课题组前期的预实验应用涤浊化瘀方干预KCs焦亡模型后,可显著减轻模型组细胞NLRP3、Caspase1、Caspase11、GSDMD基因和蛋白的表达,降低模型组细胞培养液上清中炎症因子的表达,继之将通过临床研究和实验研究相结合的方法,沿此方向进行系统的探索,以期丰富中医经典理论,为中医药治疗NASH提供新的理论依据。此外重视“从肺治肝”理论,并非否定其他脏腑在NASH发生中的作用,而是强调临证治疗痰浊瘀阻型NSAH,要充分考虑到“肝升肺降”的气机运动规律,辨证选用涤浊化瘀法。

图1 “从肺治肝”机理示意图