电针内关预处理干预大鼠心肌缺血再灌注损伤的文献分析*

刘雅兰,文 巧,肖清清,王濛琳,曾 芳,兰 蕾

(成都中医药大学针灸推拿学院,成都 610075)

0 前言

冠心病是指因冠状动脉粥样硬化导致心肌缺血、缺氧或坏死而引起的心脏病[1],是全球导致死亡和残疾的主要原因,在我国心血管疾病发病总数约占65%[2]。目前临床常采用经皮冠状动脉介入治疗和溶栓治疗[3]以恢复心肌血供。然而恢复心肌血供这一过程本身就可能导致不良事件[4]。心肌缺血后血流恢复对缺血区的供应称为缺血再灌注,但在再灌注过程中同样会造成心肌细胞的凋亡,即心肌缺血再灌注损伤(myocardial ischemia-reperfusion injury,MIRI)[5]。研究表明,仅再灌注造成的损伤就可占总梗死面积的30%~40%[6],心肌缺血再灌注可导致心肌细胞愈合受损、坏死,并与其他不良预后相关[7],如心衰和心源性休克等。国内外研究均显示,针刺预处理可以启动机体内源性自我保护机制,改善机体内环境,减轻病理损害,提高机体的抗病能力[8,9]。近年来动物研究也提示,电针内关预处理对缺血再灌注的心肌细胞具有保护作用[10-12]。因此,为进一步明确电针内关预处理在抵抗MIRI中的作用。本研究拟通过对电针内关预处理干预MIRI的大鼠实验进行系统评价,客观评价电针内关预处理干预MIRI的效应,从循证医学的角度提供实验设计与质量控制的建议。

1 资料与方法

1.1 文献纳入标准

1.1.1 研究类型 随机对照试验(randomized controlled trial,RCT),语种仅限中、英文。

1.1.2 研究对象 心肌缺血再灌注损伤大鼠模型,造模方法为结扎左冠状动脉前降支。

1.1.3 干预措施 实验组:给予电针内关预处理治疗,治疗次数≥3次,施针手法、针具材料,电针参数、留针时长均不作限制。对照组:给予空白或假针刺对照。

1.1.4 结局指标 纳入心肌损伤的相关指标,包括:心肌梗死面积、心电图ST段电位值、肌酸激酶同工酶(creatine kinase isoenzymes,CK-MB)、乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)及血清腺苷。

1.2 文献排除标准

非随机对照试验;合并其他疾病的实验;研究“即刻观察”的实验,即仅针刺干预1~2次的实验;联合针刺其他穴位的实验;无法获取完整实验数据的文献;重复发表或雷同数据报道的文献。

1.3 检索策略

计算机检索中国期刊全文数据库(CNKI)、万方数据库(WanFang Data)、维普数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)、PUBMED、Embase和Cochrane database(CENTRAL),查找有关电针内关预处理干预心肌缺血再灌注大鼠的RCT。文献检索时间从建库至2020年4月,所有检索采用主题词和自由词结合的方式。此外,手工检索相关系统评价和纳入文献的参考文献,以补充获取相关文献。中文检索词为“针刺” “电针” “心肌缺血再灌注损伤”;英文检索词为“acupuncture” “acupuncture therapy” “electroacupuncture”“myocardial reperfusion injury”。

1.4 文献筛选与资料提取

由2位研究员根据纳排标准独立进行文献筛选,使用既定检索策略检索所有可能相关的文献,使用EndNoteX9文献管理软件对文献进行管理与编辑,去除各数据库重复文献后,通过阅读题目和摘要进行初筛,排除不符合纳入标准的文献,对可能符合标准的文献通过全文阅读进行筛选,排除无相关指标和相同数据重复发表的文献,最后确定纳入的文献。当2位研究者意见不一致时,由第三者给予意见。研究检索和筛选的过程将以文献流程图呈现。

文献提取通过Excel进行,文献提取的主要内容包括纳入研究基本信息,即第一作者姓名、出版年份;研究对象特征,即动物品种、性别、体质量、数量、年龄及造模方法;干预措施相关内容,即穴位选择、干预方式、留针时间、电针参数、治疗次数、疗程;结局指标的相关内容。

1.5 偏倚风险评价

本文采用SYRCLE动物实验风险评估工具(SYRCLE's risk of bias tool for animal studies)对纳入研究的偏倚风险进行评估[13],其中包含10个条目,评估结果以“是”、“否”和“不确定”分别代表“低偏倚风险”、“高偏倚风险”和“不确定偏倚风险”。

1.6 统计学方法

2 结果

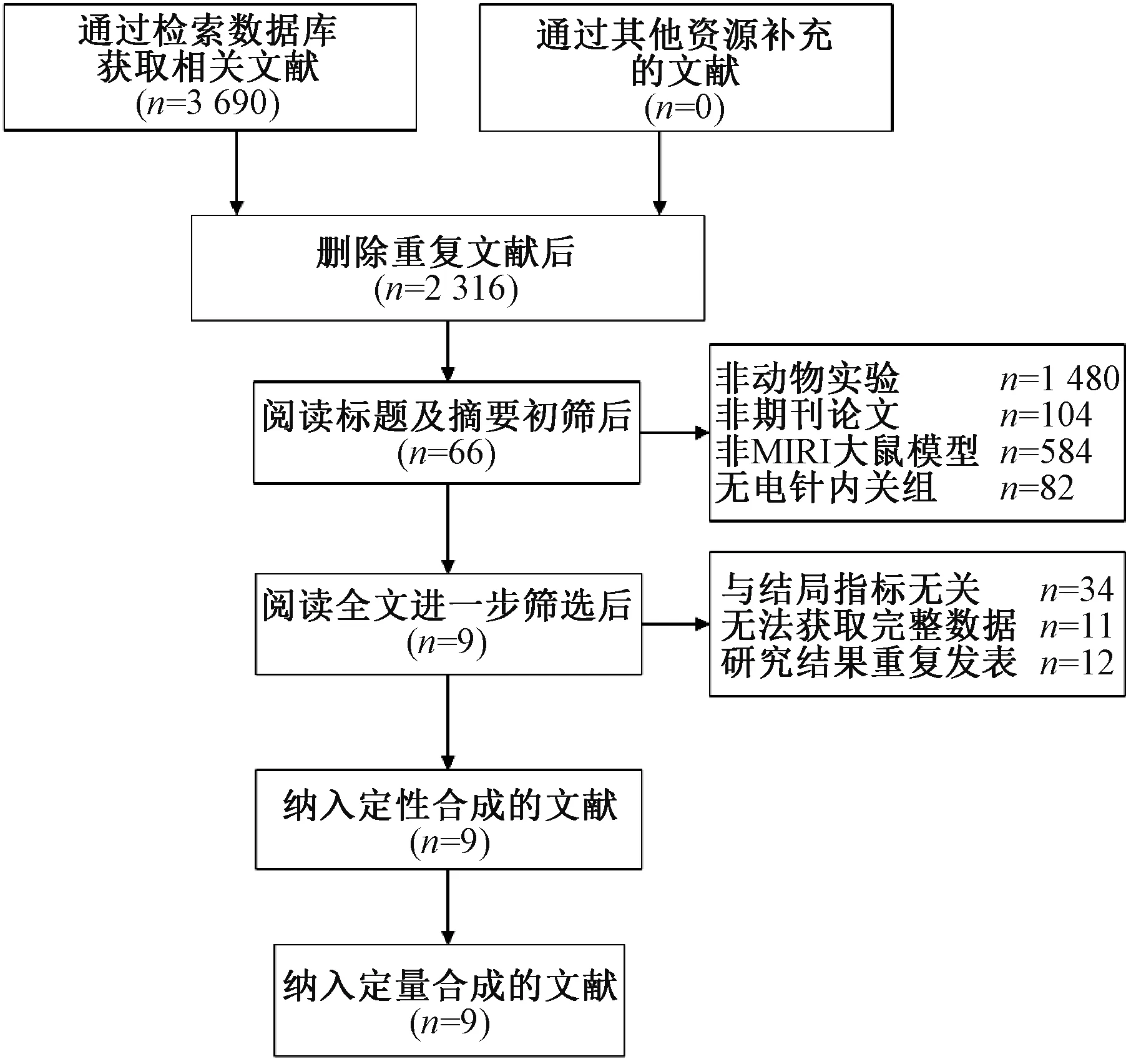

2.1 文献检索结果

通过全面检索各大数据库,共获得可能相关文献3690篇,删除重复文献1374篇,阅读题目及摘要后排除文献2250篇。下载全文进一步筛选后,排除文献57篇,最终纳入9项研究[14-22](见图1)。

图1 文献检索流程图

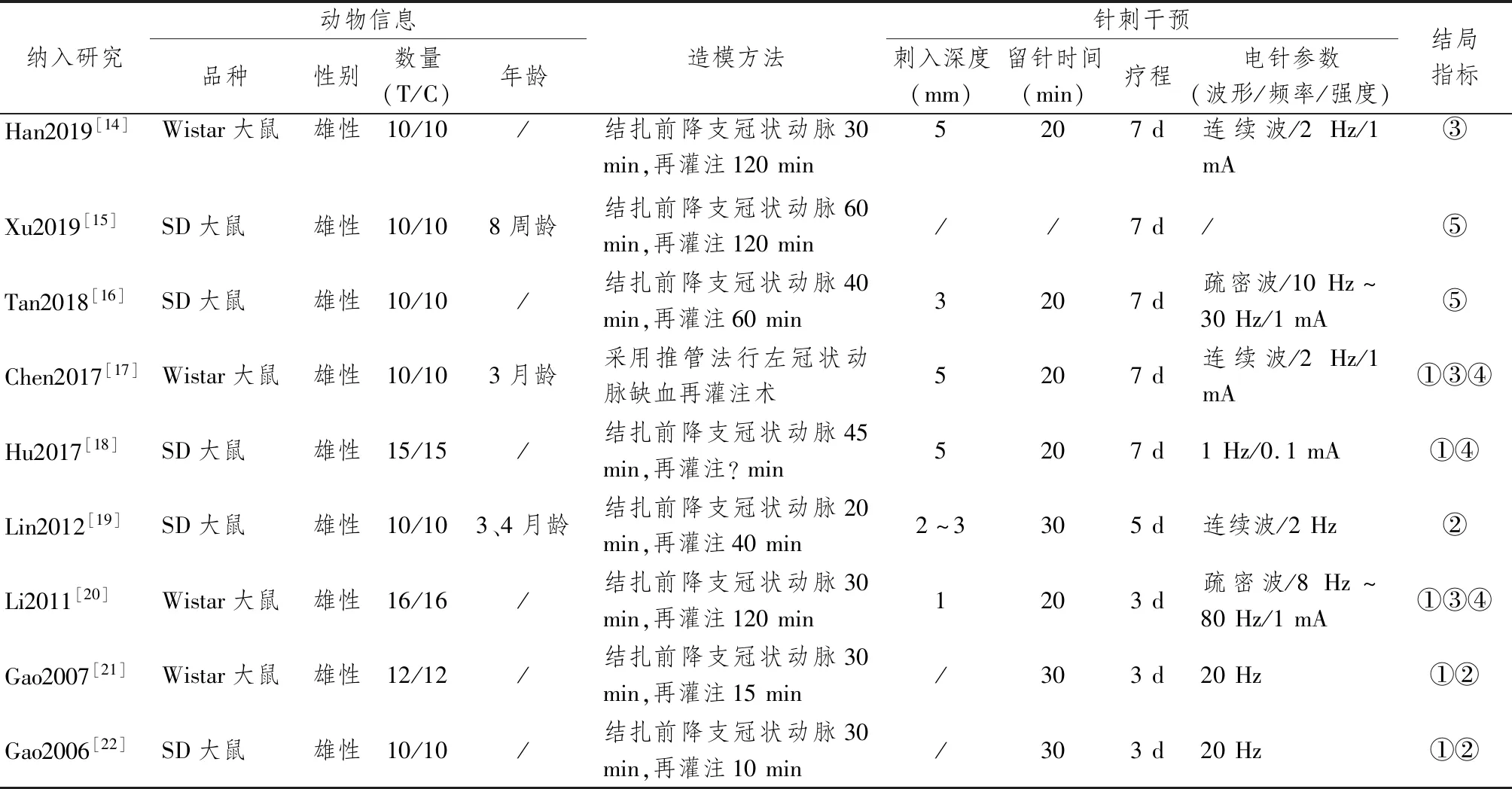

2.2 纳入研究的基本特征

纳入分析的9项研究基本特征(表1示),中文文献8篇[14-20,22],英文文献1篇[21]。其中包括206只大鼠,2个种属,分别是SD大鼠[15,16,18,19,22]与Wistar大鼠[14,17,20,21],性别均为雄性。造模方法均为结扎左冠状动脉前降支后再灌注,其中8篇采用开胸扎线法[14-16,18-22],仅1篇采用推管法[17]。在针刺干预方式上,刺入深度均在1~5 mm左右,其中3篇为5 mm[14,17,18],2篇在2~3 mm之间[16,19],1篇为1 mm[20],3篇未提及[15,21,22]。电针波形通常采用连续波或疏密波,强度为1 mA。刺激频率差异明显,其中4篇在1~2 Hz之间[14,17-19],3篇在10~30 Hz之间[16,21,22],1篇达到80 Hz[20],1篇未提及[15]。

表1 纳入研究的基本特征比较

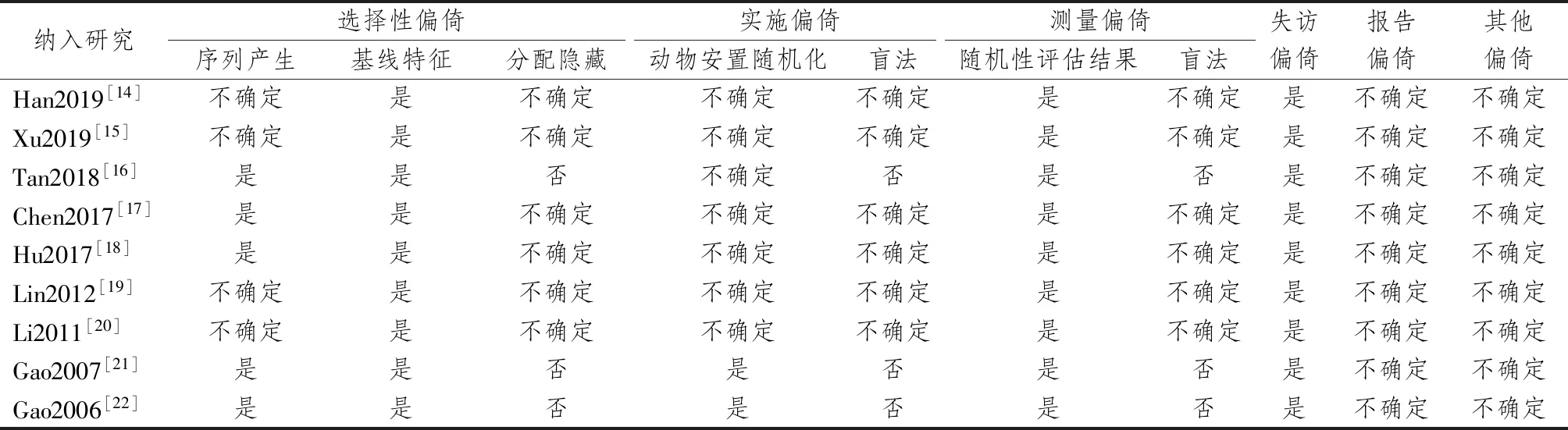

2.3 偏倚风险评价结果

对纳入文献的偏倚风险进行评价(如表2),所有研究均为随机对照试验,明确提及随机方法的有5篇[16-18,21,22]。总体纳入研究都确定了实验动物的种属及主要特征,基线水平基本一致。纳入研究在盲法的实施上较为欠缺,均未使用或描述对动物饲养者和研究者施盲、对结果评价者施盲等。未提及来自资助者的不恰当影响与实验设计相关的偏倚风险。

表2 纳入研究的偏倚风险评估

2.4 结局指标分析

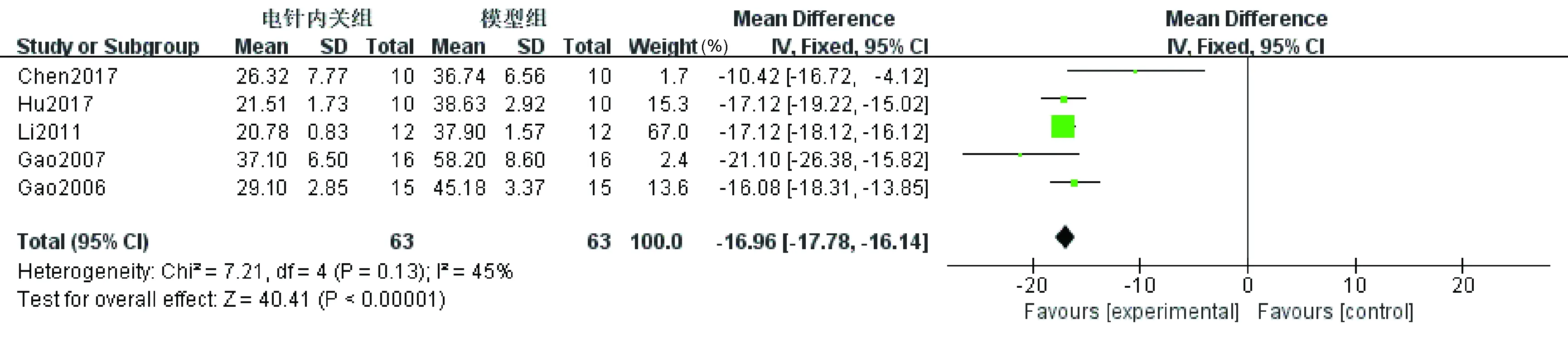

2.4.1 电针预处理对结扎冠脉再灌注后心肌梗死面积的影响 心肌梗死面积可以直接反映MIRI的严重程度,因此本文将其作为主要观察指标。5项研究[17,18,20-22]比较了心肌梗死面积的变化。偏倚风险研究结果提示(图2),电针内关组心肌缺血再灌注后的心肌梗死面积低于模型组[MD=-16.96,95%CI(-17.78,-16.14),P<0.00001,I2=45%]。换用随机效应模型后进行敏感性分析,结果同上。

图2 电针内关组与模型组心肌梗死面积森林图

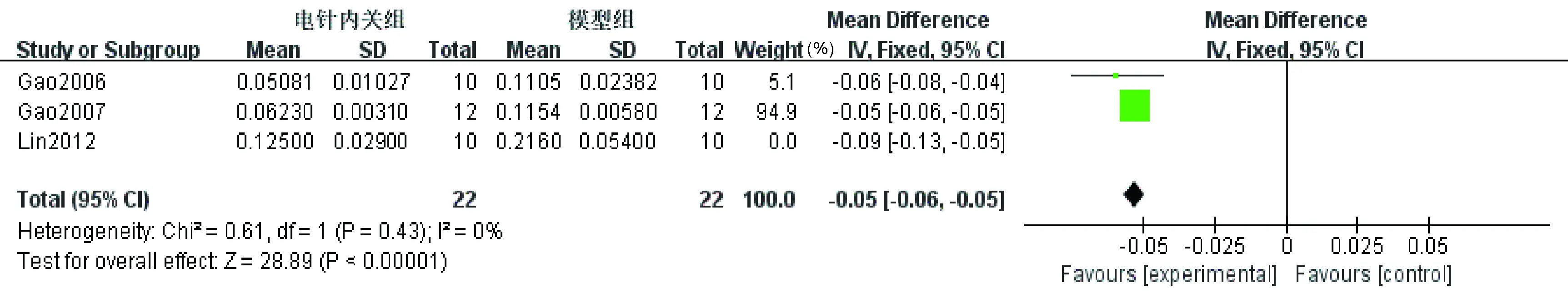

2.4.2 电针预处理对结扎冠脉再灌注后ST段电位值的影响 ST段电位值是MIRI发生前的重要提示信号,3项研究[19,21,22]比较了再灌注后大鼠心电图ST段电位值的变化。研究结果提示,电针内关组再灌注后心电图的ST段电位值低于模型组[MD=-0.05,95%CI(-0.06,-0.05),P<0.00001,I2=54%]。经敏感性分析,检验单项研究对总体异质性的影响,发现林亚平等在刺激频率、造模时长等方面与其他2项研究存在明显的研究方法异质性,因此仅合并另外2项研究[21,22](图3)。结果提示,电针内关组再灌注后心电图ST段电位值低于模型组[MD=-0.05,95%CI(-0.06,-0.05),P<0.00001,I2=0%]。换用随机效应模型后,进行敏感性分析,结果同上。

图3 电针内关组与模型组再灌注后心电图ST段电位值森林图

2.4.3 电针预处理对结扎冠脉再灌注后血清相关指标的影响

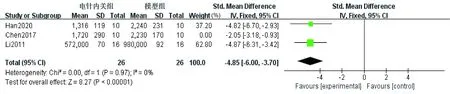

(1)血清CK-MB值:血清CK-MB值是反映心肌细胞损伤的敏感指标,3项研究[14,17,20]比较了再灌注后大鼠血清的CK-MB值,研究结果提示电针内关组再灌注后的CK-MB值低于模型组[SMD=-3.83,95%CI(-5.86,-1.81),P=0.000 2,I2=83%]。经敏感性分析,检验了单项研究对总体异质性的影响,发现陈松等[17]研究采用推管法制备心肌缺血再灌注模型,与其他2项研究存在明显的研究方法异质性,因此仅合并另外2项研究[14,20](图4)。结果提示,电针内关组再灌注后的CK-MB值低于模型组[SMD=-4.85,95%CI(-6.00,-3.70),P<0.000 01,I2=0%]。换用随机效应模型后进行敏感性分析,结果同上。

图4 电针内关组与模型组血清CK-MB值森林图

(2)血清LDH值:血清LDH值是MIRI的持续观察指标和回顾性指标,3项研究[17,18,20]比较了再灌注后大鼠血清的LDH值。研究结果提示,电针内关组再灌注后的LDH值低于模型组[SMD=-2.73,95%CI(-3.43,-2.03),P<0.000 01,I2=93%]。经检验单项研究对总体异质性的影响、换用随机效应模型等敏感性分析后,异质性显著却未找到其原因。3项研究结果提示,电针内关预处理对再灌注大鼠心肌再灌注损伤可能显著少于模型组。

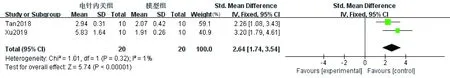

(3)血清腺苷含量:血清腺苷在针刺治疗MIRI的内源性保护机制中发挥关键作用,能减少心肌坏死和梗死,提高心肌对能量缺乏的耐受。2项研究[15,16]比较了再灌注后大鼠的血清腺苷值,研究结果提示(图5),电针内关组再灌注后的血清腺苷值高于模型组[SMD=2.64,95%CI(1.74,3.55),P<0.000 01,I2=1%]。换用随机效应模型后进行敏感性分析,结果同上。

图5 电针内关组与模型组再灌注后血清腺苷值的森林图

3 讨论

“针刺预处理”是指在疾病发生前予以适当的针刺刺激,激发机体内的内源性保护机制,提高机体抵抗和应变能力。这一概念源于《针灸聚英》中的“逆针灸”理论,即“无病而先针灸曰逆。逆,未至而迎之也”,是中医“治未病”的重要方法之一。现代研究表明,针刺预处理治疗MIRI可在炎症反应[23]、氧化应激反应[10]、细胞内钙超载[24]、细胞凋亡[25]等多个方面发挥作用,与药物治疗MIRI的单一通路比较,针刺多途径、多靶点等优势尤为突出。本次Meta分析结果表明,在MIRI大鼠实验中与模型组比较,电针内关预处理可减少心肌梗死面积,降低再灌注后心电图的ST段电位值,降低血清中CK-MB、LDH表达,刺激血清腺苷的释放,提示电针内关预处理可降低缺血再灌注大鼠的心肌损害,对心肌细胞具有一定的保护作用。

本研究在ST段电位值、血清相关指标等Meta分析中存在异质性过高的情况,且方法学质量低。经反复对比分析相关文献,笔者发现各项研究在制备模型上存在差异,现就这一过程作简要概述。在针刺干预大鼠MIRI的动物研究中,主要使用SD大鼠和Wistar大鼠,选择鼠龄9~11周、体质量为220~280 g的大鼠,结扎左冠状动脉前降支造成MIRI是目前国内外公认的模型制备方法[26]。建立大鼠MIRI模型的方法包括开胸扎线法、提线法(推管法和压管法)和腔内堵塞法等,开胸扎线法是传统制备MIRI模型的方法,使用最广泛,但具有致死率高、成功率低等缺点。目前很多研究采用改良的方法去建立MIRI模型,如推管法、改良推管法等,具有损伤小、失血少、耗时短、模型制作成功率高等优点。在实验过程中,为模拟临床病理状态,心肌细胞形成不可逆性损伤,缺血时间一般为30~40 min。造模过程中的再灌注时限呈多样化,在各种灌注时限均可建立成功,模型建立后心肌梗死面积均在20%~30%,可根据实验需要采取不同的再灌注时间[27]。模型制备成功包括大鼠心肌缺血15 min内ST段抬高、T波波幅增大,说明大鼠冠脉准确结扎,再灌注15 min内ST段与T波快速回落>50%,提示大鼠冠脉再通。

现有研究侧重于造模过程以及实验结果的报道,在分配隐藏、盲法等实验设计方面描述不足,从而使潜在偏倚风险难以估计,建议今后的研究在动物实验中遵循SYRCLE[13]动物实验偏倚风险评价工具,以保证动物实验结果的可信度。在研究结局指标设定方面,各项研究的侧重点不同,报道的结局指标差异大,但在探讨针刺预处理干预大鼠MIRI治疗效果的动物实验中,应参考设定临床关注的主要结果指标,根据心肌梗死的面积、心电图ST段改变、血清酶浓度的变化、特异性同工酶的升高等进行观察。

此外,电针预处理与其他治疗手段存在明显差异性,其治疗效果与穴位选择、针刺操作、电针刺激参数密切相关。内关是针灸治疗心系疾病的关键穴位,与心脏有很强的相关性和特异性,是针刺干预心肌缺血再灌注损伤相关研究的首选穴位,穴位定位及操作应参照华兴邦《大鼠穴位图谱的研制》[28]与林文注编著的《实验针灸学》[29],选择前肢内侧,离腕关节约3 mm左右的尺桡骨缝间直刺1 mm。目前多采用电针双侧内关预处理作为主要治疗方法,但各项研究采用的电针预处理方案并不完全相同。在针刺疗程的选择上,2011年以前的研究以即刻观察为主,2011年以后的研究疗程集中在3、5、7 d,以7 d居多。不同频率电针改善MIRI的作用存在一定差异。王双昆[30]等研究显示,相比于(20 Hz)低频电针,血清一氧化氮水平的升高在高频电针(120 Hz)的作用下更为明显;王晓顺[31]等研究显示,高频电针(100 Hz)对大鼠血清缺血修饰白蛋白、血浆内降钙素基因相关肽含量和下丘脑内肾上腺素受体阳性表达均明显降低,与低频电针(2Hz)比较有非常显著性意义,提示高频电针治疗MIRI的疗效优于低频电针。但总的来说,尚未形成统一的标准刺激频率,可在电针预处理方案上进一步研究,以确定针刺治疗MIRI的规范针灸方案。

综上所述,根据现有证据显示,电针内关预处理对MIRI大鼠具有预保护作用,可减少心肌缺血再灌注引起的损伤,但纳入研究的方法学质量低,应谨慎对待现有结果,进一步加强实验设计与质量控制。