从伏邪理论探讨幽门螺旋杆菌感染与慢性萎缩性胃炎的关系*

张轶斐,于 淼,杨乔瑞,张 含,桑希生,张雪卓,张忠绵,李志红,郭志玲

(1.北京中医药大学东直门医院,北京 100700;2.中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700;3.黑龙江中医药大学,哈尔滨 150040;4.黑龙江省中医药科学院,哈尔滨 150036;5.北京中医药大学,北京 100029)

幽门螺旋杆菌(helicobacter pylori,Hp)是一种难以被胃酸及机体免疫功能所清除的微需氧菌,Hp感染在临床中较常见,可造成多种胃黏膜病变,引起慢性非萎缩性胃炎、慢性萎缩性胃炎、肠化生与异型增生等病变[1]。Hp导致的慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)在发病规律、症状表现方面与中医理论的伏邪致病学说有相似之处。本文将从伏邪角度探讨Hp感染与慢性萎缩性胃炎的关系。

1 伏邪的性质与发病

伏邪是指藏于体内而不立即发病的病邪。《伏邪新书》中论述:“六淫而不即病,过后方发者总谓之曰伏邪……有已发治愈,而未能尽除病根,遗邪内伏后又复发亦谓之伏邪”[2],表明伏邪发病不会感而即发,当邪气潜藏于内时会消耗人体的物质基础,损伤人体组织结构,说明伏邪具有潜藏、消耗等特点[3]。《诸病源候论》记载:“若正气实者,即感大邪,其病亦轻,正气虚者,即感微邪,其病亦甚”,即说明伏邪是否发病与正气有很大关系,当正气充足时邪气伏而不发,机体或病原携带或御邪外出甚或潜伏终身而不发病,但当机体正气不足、体质虚弱时伏邪则易发作[4,5]。

2 幽门螺旋杆菌与伏邪

2.1 幽门螺旋杆菌感染与伏邪内侵

在感染过程中,根据人体的防御功能、病原体数量以及毒力的强弱,可出现清除病原体、隐性感染、病原携带状态、显性感染、潜伏性感染等5种不同的结局。流行病学资料显示,70%~90%的慢性胃炎患者有Hp感染,且多无任何症状,约30%的感染者发展为慢性活动性胃炎,约1%~3%的患者发展为慢性萎缩性胃炎[6]。《幽门螺旋杆菌胃炎京都全球共识》指出,幽门螺旋杆菌感染导致的胃炎无论有无症状,均为感染性疾病[7]。因HP为后天感染,故属于邪气外感,根据邪(病原体侵袭力、毒力、数量)正(机体防御功能)交争的结果,外感Hp可产生以下情况,即邪胜正弱时产生显性感染,如慢性活动性胃炎;正邪相持时多无临床表现,因Hp具有传染性,故为病原携带状态;正胜邪衰时机体祛邪外出,清除病原体。根据上述伏邪潜藏、消耗的性质及因正而发的起病方式,认为Hp感染与伏邪侵犯人体具有相似性。

2.2 幽门螺旋杆菌的伏邪归类

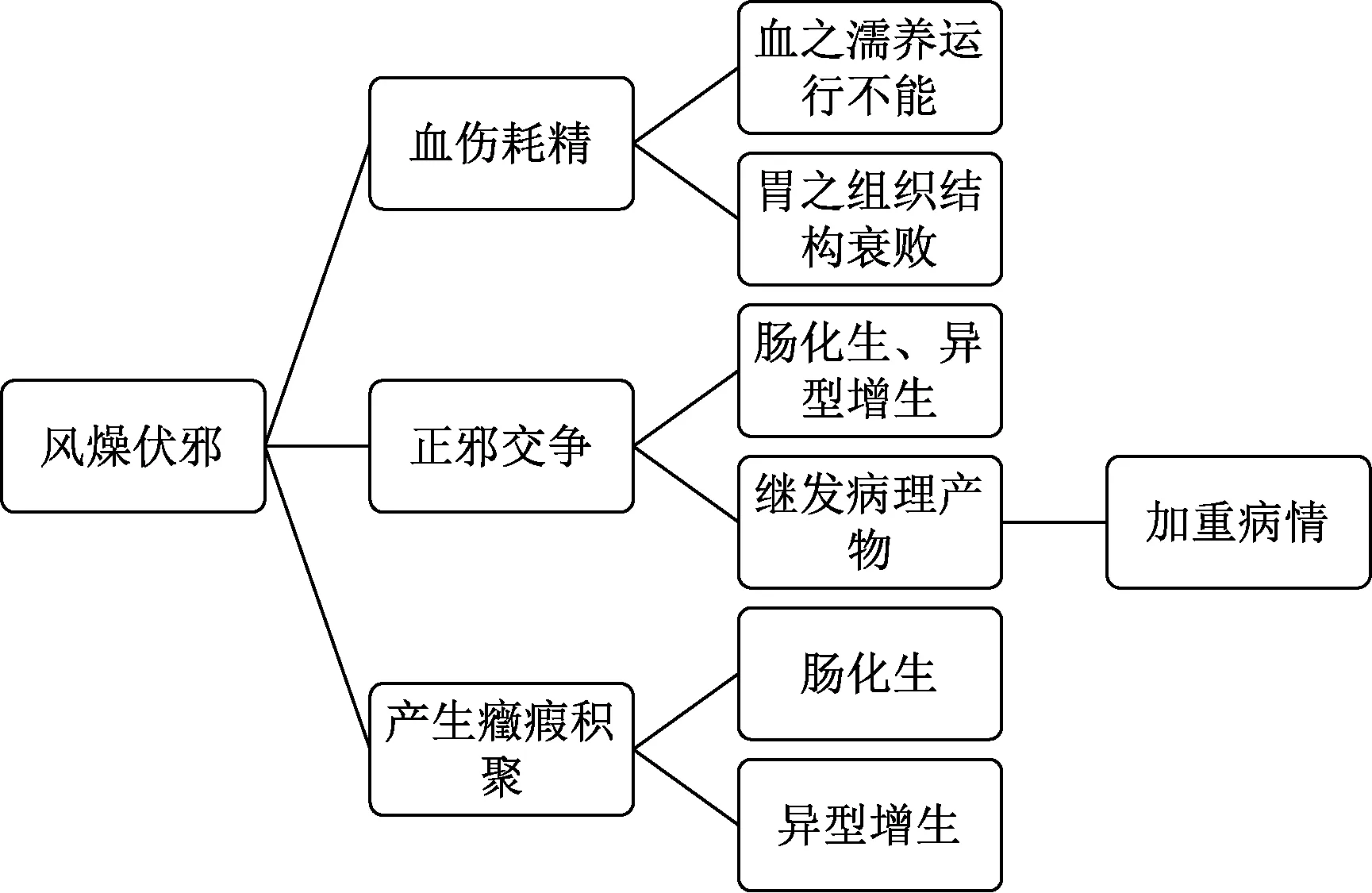

《伏气解》言:“伏气之为病,六淫皆可,岂仅一端。”笔者将Hp与六邪的致病特性进行比较后,将Hp归类为风燥伏邪。风邪清扬开泄,壅满耗气;风气性燥,伤津耗血易与血结,伏留血分,日久暗耗精血;风为百病之长,易与他邪相兼;善行而数变,传变速度快,易产生变病。《素问玄机原病式》中论述:“诸涩枯涸,干劲皴揭,皆属于燥”[8],说明燥邪易耗伤津液,涩滞气机,且可不经累积传变,直接损伤阴液精血,并与之相结而伏留。因Hp定植与致病皆在胃部,故其为偏伤于胃之偏邪[9],又因其感染后不经卫表而直接入里,发病以内伤表现为主,故Hp相关性胃炎可总结为风燥偏邪直中于胃、伏而后发产生的一系列病变。

因气分血分表浅,阴分精分难伤,所以在感受Hp后约1/3的患者可变为慢性非萎缩性胃炎,只有约1%~3%的患者发展为胃固有腺体萎缩的慢性萎缩性胃炎,表明中医理论与流行病学认知相符。在本病进程中,除风燥伏邪对胃的直接损伤外,还可出现由外感伏邪引起的继发内伤病理变化。经Hp根除治疗后,此时的Hp相关性胃炎已排除外感因素,变为纯粹的内伤病,其传变、转归已与本病不同。

3 从伏邪探讨慢性萎缩性胃炎

慢性萎缩性胃炎基于内镜和病理诊断可分成非化生性萎缩和化生性萎缩,其病理中的固有腺体萎缩、肠上皮化生、异型增生与Hp关系密切。下文将根据公认的Correa模式(正常的胃黏膜→慢性浅表性胃炎→慢性萎缩性胃炎→肠上皮化生→异型增生→胃癌)探讨伏邪与慢性萎缩性胃炎的关系。

3.1 风燥伏邪与非化生性萎缩性胃炎的关系

非化生性萎缩是指胃固有腺体被纤维或纤维肌性组织替代,或因炎性细胞浸润引起固有腺体数量减少,可见上腹胀满、早饱感等消化不良症状。由于长期Hp感染所致的炎症、免疫反应,导致胃黏膜细胞在反复损伤与修复过程中凋亡,胃固有腺体破坏而发生胃黏膜萎缩。当胃黏膜受损时,胃小凹作为胃黏膜细微结构的基本单位,通过放大内镜以及窄带成像技术可更精准地观察其结构及微血管形态[10]。放大内镜下,此阶段胃小凹形态属Sakaki C型,C型胃小凹呈稀疏而粗大的线状分布[11]。由于腺体明显减少,胃黏膜腺管开口明显扩大,从而使原本呈规则排列的微血管变细且延长。同时,由于腺体减少,黏膜层内微小血管也减少,造成胃蛋白酶原水平与胃黏膜血红蛋白指数(index of haemoglobin,IHb)降低[12,13]。随着黏膜损伤的进一步加重,胃黏膜固有层的淋巴细胞、浆细胞数量也随之减少,从而破坏局部免疫水平。

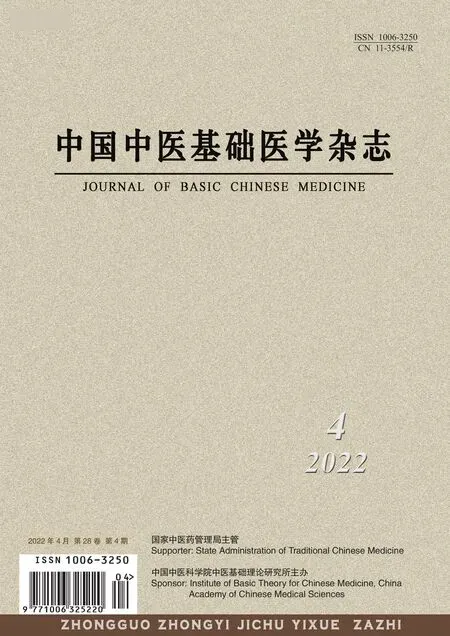

因风邪壅滞、燥邪涩滞气机,导致胃肠运化障碍,出现脘痞满闷等症;风燥兼邪均可耗血伤精,此阶段不仅血的濡养、运行等功能受损,导致胃黏膜IHb降低、微血管窄化生瘀,还能直接耗伤胃部的阴精、精血,除胃功能的损伤外还导致胃结构受损,发生胃固有腺体萎缩、腺管周边微血管减少等表现;风燥之邪气还易与精血相结并多形成燥结[14],表现为固有腺体被纤维或纤维肌性组织替代,日久消耗局部正气,表现为胃部免疫力、抵抗力降低,或可因气虚不摄而致黏膜出血;由于本阶段属胃气阴虚,故难与邪搏而发生糜烂、肠化生、异型增生等阳性病变[15](见图1)。

图1 风燥伏邪与非化生性萎缩性胃炎的关系

3.2 风燥伏邪与化生性萎缩性胃炎的关系

化生性萎缩是指胃固有腺体被肠化生或假幽门腺化生的腺体替代。由于持续的Hp感染引起胃黏膜细胞的增殖与凋亡调节紊乱,从而使胃黏膜产生对不利环境的适应性反应,导致肠上皮化生及异型增生的出现。此阶段胃小凹形态属Sakaki分型中的D或E型,D型表现为较为粗大的小凹所围成的斑块状或网格状形态,见于中重度萎缩性胃炎以及伴有中重度肠化生及异型增生的胃炎;E型小凹形态类似肠绒毛状改变,见于重度萎缩及伴有重度肠化生及异型增生的胃炎。由于腺管密度进一步降低,黏膜微血管呈螺旋状或不规则扭曲。

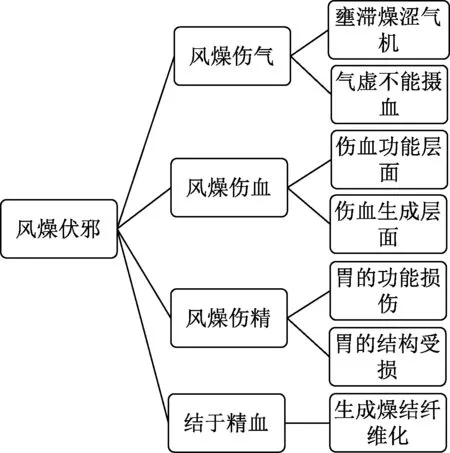

肠化生和异型增生可在腺体及黏膜层形成不同程度的炎性细胞聚集和浸润,表明化生性萎缩时炎症、免疫反应活跃。中医认为只有局部阳气充足才能与邪气交争。临床上慢性萎缩性胃炎伴肠化生或异型增生远较非化生性萎缩常见,表明当代人胃气相对充盛,在正邪斗争中可继发病理产物,而这些内生邪气多由阳气亢盛所致,应以阳热性质偏多,故《临证指南医案》中有“内风乃身中阳气之变动”“风邪郁蒸化燥”等论述[16]。

除风燥伤胃外,正邪交争的内生邪气亦会加重组织损伤。胃精进一步耗伤,加重胃组织结构的衰败,表现为胃小凹粗大变形,形成网格状或绒毛状改变;血络瘀阻加重、濡养不能,表现为微血管形态扭曲及血管密度下降[17]。除非化生性萎缩的消化不良症状外,还常见泛酸、烧心、脘腹痛等,并在白光胃镜下见到糜烂、出血、反流等病变[18],此亦多由病理产物(如湿热、郁火、温燥、瘀血等)导致。本阶段两者互为因果,加重病变。

此外,还可将中重度肠化生与异型增生归为癥瘕积聚范畴,中重度肠化生与异型增生同为癌前病变阶段,表现为胃固有腺体细胞被肠上皮细胞或假幽门腺化生的腺体替代,在形成过程中,正气渐损,诸邪黏黏胶聚,久病入络成坚,在临床治疗用药时常与癌瘤同法并取得满意疗效[19](见图2)。

图2 风燥伏邪与化生性萎缩性胃炎的关系

3.3 风燥伏邪与慢性非萎缩性胃炎的关系

慢性萎缩性胃炎由慢性非萎缩性胃炎发展而来,故风燥之邪在非萎缩性胃炎期间便已伏留并持续产生损耗。慢性非萎缩性胃炎在放大内镜下属Sakaki分型中的A或B型,胃小凹呈圆点状或线状,见于正常或受炎症、水肿影响的轻度慢性胃炎。本阶段正气未衰,多以实证为主,风燥之邪与胃中正气相搏,亦可产生痰饮、瘀血等病理产物,或可产生肠化生,但由于尚未伤及精血层面,胃小凹、腺体及黏膜浅层微血管未见明显改变,故定性为慢性非萎缩性胃炎。

图3 风燥伏邪与慢性非萎缩性胃炎的关系

4 治疗风燥伏邪与滋阴法的异同

《经历杂论》云:“外感分而言之,各有专名在焉。轻者曰伤,重者曰中……感而不即发,病过后由里而发者,总名曰伏邪……其有兼感两气者,则兼名之,兼治之可也。[20]”伏邪的治疗当以祛邪为要,对于风燥伏邪即应以祛风攻燥法治之。风燥易与血相结,故祛风时多配伍滋阴养血之品,攻燥即用滋阴润燥药祛除燥邪。风燥之邪多耗伤阴精,日久可见胃精耗伤之证,故在治疗时当以滋阴填精之法,气血阴阳皆由“精”所化,精既温煦又濡润,故填精为阴阳并补,于养血填精中辅以和阳之品,以达阴中求阳之效。养阴药运用属于补法,为针对病机治疗,部分医家及指南中应用的养阴益胃法即为此类[21]。滋养胃阴法多在出现相应证候时运用,而祛风攻燥法可用于Hp感染的预防及治疗,二者在用药上有重合之处,但立法之意却大相径庭。

在本病中,风燥伏邪是原发病因,正邪交争产生的痰热瘀等为继发病理产物,原发病因不除,继发病因便会源源不断的产生,并同前者进一步传变,对人体造成持续损伤,这也是很多患者迁延不愈的原因。故对于Hp阳性的慢性胃炎患者,不论有无症状都应当用中西医结合方法根除Hp后再行后续治疗[22];此时的慢性胃炎已成为继发病因引起的内伤变病,又有不同的疾病发展规律。

5 结语与展望

通过将Hp与伏邪进行比较发现,Hp与伏风燥具有相似性,后又将伏风燥的致病特点与慢性萎缩性胃炎伴或不伴肠化生、异型增生的组织病理学特征进行了相关性论述,探讨了伏风燥中胃所导致慢性胃炎发病的可能。在疾病认识上已有医家将Hp作为伏邪来论述[23],在治疗上也有医家对慢性萎缩性胃炎从燥论治进行了探索[24],并取得一定疗效。未来除可据此在防治Hp感染中或发挥中药的抗菌优势外,还能提出新的见解。