竹节参的本草考证*

王开元,詹志来,廖天月,徐 瑾,万晶琼,魏 渊,闻崇炜,欧阳臻△

(1.江苏大学药学院,江苏 镇江 212013;2.中国中医科学院中药资源中心,北京 100700;3.江苏大学食品与生物工程学院,江苏 镇江 212013)

竹节参为名贵中药材之一,在民间用药历史悠久。《中华人民共和国药典》2015年版[1](以下简称《中国药典》)收载并明确其基原为五加科植物竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)的干燥根茎,具有补虚强壮、止咳祛痰、散瘀止血、消肿止痛的功效。竹节参至清代才开始正式记载,且描述较简,植物基原不够清晰,仅有少数学者对竹节参的药用基原进行了考证。如林先明等[2]对竹节参的名称、产地及原植物进行了考证,并指出民间存在用大叶三七、羽叶三七及狭叶假人参等变种用作竹节参的情况;尹文仲[3]探讨了竹节参异名在临床作用中对疗效的影响。但考证多为简单分析且不够全面具体。因此有必要对历代本草进行深入的挖掘整理,对其名称、基原、产地、历代品质评价、采收加工及炮制等进行系统考证,为竹节参临床正确用药与合理用药提供本草依据。

1 名称考证

竹节参一名最早记载于明代《本草原始》[4]“三七”项下,清代《花镜》[5]以“土参”收录,又名“神草、土精、血参”,自1977年版《中国药典》[6]记载为竹节参,此后各版药典及相关著作均用此名称。竹节参的别名众多,现对其命名方法按功效、生长形态、产地等方面进行分类考证。

1.1 以功效命名的名称

竹节参按功效命名的有“神草”“土参”“土精”“血参”“人参三七”等。清代《花镜》云:“一名神草,一名土精,一名血参。[5]291”在古代“土”字经常寓意为“滋补”之意,指其补虚强壮之功效,故名“土参”“土精”。“血参”则应指其具有散瘀止血、消肿止痛之功效,故得此名。清代《本草纲目拾遗》云:“人参补气第一,三七补血第一。味同而功亦等,故称人参三七。[7]”因其既有人参补气之功效,又具三七补血之功效,故被称为“人参三七”。

1.2 以生长形态命名的名称

竹节参按生长形态命名的有“竹节三七”“竹节人参”等。清代《百草镜》云:“一种广西山峒来者,形似白及,长者如老干姜,黄有节,味甘如人参,亦名人参三七。又名竹节三七。[7]”从描述中可以看出,药材呈结节状,故得名“竹节三七”。1956年《现代实用中药》:“竹节人参……自生于山地树林间,经过三年者,夏月茎高至二三尺,地下有横行的根茎,似竹鞭”[8],指出根茎“似竹鞭”,故命名“竹节人参”。

1.3 以生长地区命名的名称

竹节参按生长地区命名的有“昭参”“峨三七”等。清代《本草纲目拾遗》记载:“昭参,即人参三七,产昭通府,肉厚而明润,颇胜粤产。形如人参,中油熟。[7]96”竹节参产昭通府,即今云南省昭通市,故得名“昭参”,这也与当今云南昭通为竹节参的主流产区之一相符。1964年谢宗万编著的《中药材品种论述》:“竹节参四川峨眉山别称‘峨三七’。”[9]

综上所述,竹节参别名众多,以功效命名的名称有“神草”“土精”“血参”“人参三七”等,以生长形态命名的名称有“人参三七”“竹节三七”“竹节人参”“竹根七”等,以生长地区命名的名称有“昭参”“峨三七”。另外还有“人参三七”以味甘如人参而得名。

2 基原考证

2.1 古代本草对竹节参药材的记载

明代《本草纲目》三七项下记载:“生广西南丹诸州番峒深山中,采根暴干,黄黑色。团结者,状略似白及;长者如老干地黄,有节。味微甘而苦,颇似人参之味。或云:试法,以末糁猪血中,血化为水者乃真。近传一种草,春生苗,夏高三四尺。叶似菊艾而劲浓,有岐尖。茎有赤棱。夏秋开黄花,蕊如金丝,盘纽可爱,而气不香。花干则吐絮如苦荬絮。根叶味甘,治金疮折伤出血,及上下血病甚效。云是三七,而根大如牛蒡根,与南中来者不类,恐是刘寄奴之属,甚易繁衍。[10]”可以看出,李时珍记载了3种“三七”,把三七及其代用品都记录在一起。其中一种根的形状圆短(即文中所谓“团”),质地坚实(即文中所谓“结”),整体形状像白及,所述的“形状圆短”“质地坚实”等特征与《中国药典》中对三七的性状描述:“顶端有茎痕,周围有瘤状突起……体质量,质地坚实”[1]138相符,可以认为是今天的三七(Panaxnotoginseng(Burk)F.H.Chen)[11];另一种根长而有节、形状像老干地黄,即为今竹节参(也称竹节三七)(PanaxjaponicusC.A.Mey.);还有一种有详细植株形态描述的,经鉴定是菊科的菊叶三七[Gynurasegetum(Lour.)Merr.]。

明代《本草原始》三七项下记载:“生广西南丹诸州番峒深山中,采根暴干,黄黑色,如老干地黄,有节。彼人言其叶左三右四,故名三七,盖恐不然。或云本名山漆,谓其合金疮,如漆黏物也。三七者俗称耳……三七类竹节参味甘而苦,亦是参味,但色不同,参色黄白而三七色黄黑。二形俱佳。市多以定风草充之,但色白体轻,味薄为异,或云:试法,以末掺猪血中,血化为水者真。[4]41”书中首次提到竹节参,并作为三七的伪混品。竹节参类三七味甘而苦,亦似“参味”,但色不同,竹节参色黄白而三七色黄黑,且与三七相比,竹节参体轻味薄,不能使猪血化为水。所绘根茎图(见图1中A)不仅绘出了节间,并有清晰可见的多数环形痕(茎基痕),推测其所绘根茎部分的图有可能是竹节参的而非三七。

清代《花镜》将竹节参以“土参”之名收录:“土参,一名神草,一名土精,一名血参,产于南浙。四月开花,细小如粟,蕊如丝,白色。秋后结实,生青熟红。性最喜燥,春间分种。[5]291”《花镜》中仅对植物进行了描述,但未说明根茎的形态,指出“土参”产于浙江南部,四月开花,花蕊如丝,白色,秋后结果实,果实未成熟时呈青色,熟透时呈红色,在春天时播种,与竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)原植物相符。

清代《百草镜》记载:“人参三七味微甘,颇似人参,入口生津,切开内沥青色,外皮细而绿,一种广西山峒来者,形似白及,长者如老干姜,黄有节,味甘如人参,亦名人参三七。又名竹节三七。此外又有旱三七,名萝卜三七,色白味苦。有小三七,色黑,出湖南宝庆府,亦名红三七。有羊肠三七,即水三七之类,形如羊肠细曲。又一种出云南昭通者,能乱人参,色味无异,且油熟明透,但少芦耳,然回味太甜。[7]”百草镜记载了“人参三七”“旱三七”“小三七”“羊肠三七”等。其中广西来的“人参三七”,形态与白及相似,长者如老干姜,色黄,有节,味甘如人参,参照《中国药典》[1]138,与“表面黄色或黄褐色,粗糙,有致密的纵皱纹及根痕,节明显”的竹节参相符,而与“有断续的纵皱纹和支根痕。顶端有茎痕,周围有瘤状突起”的三七不同。

清代《本草纲目拾遗》将竹节参记载于昭参项下:“土人入山采根曝干,色微黄,形似白芨,长而有节者,其味微甘而苦,颇类人参。人参补气第一,三七补血第一。味同而功亦等,故人并称曰人参三七。为药品中之最珍贵者。[7]96”书中记载色微黄,形似白及,长而有节,既有人参补气之功效,又兼有三七补血之功效的“人参三七”。从药材形态及功效来看,与今竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)相符。

民国时期《植物学大辞典》:“土参(PanaxrepensMaxim.),五加科土当归属(亦做人参属)生于山地,多年生,草本,春月萌出经三年者,夏月茎高至二尺余,地下有根茎,其形略与竹类之根茎相似,叶掌状复叶,柄上着三五片小叶,微类七叶树之叶,花细小,白色,花瓣五,伞形花序,攒簇于梢头,花后结实,大如小豆,秋月成熟,呈赤色。颇豔美。其根茎供药用,名见秘传花镜,日本亦名‘竹节人参’。[12]”《植物学大辞典》中明确了“土参”为五加科人参属植物,首次记载了拉丁名为PanaxrepensMaxim.(现被修订为PanaxjaponicusC.A.Mey.),并附有原植物图(见图1中B)。

民国时期《中国药学大辞典》:“竹节三七,基本:人参三七之形如竹节者或谓昭参之一种。产地:浙江温台山中。形态:色白如僵蚕,每条上有凹痕如臼。主治:为血症良药,嚼之又可解酲。[13]”对竹节三七的药材形态进行了描述,其中“形如竹节、每条上有凹痕如臼”这一性状特征以及“为血症良药”的功效均与今竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)相符。

从历代本草对于该药材性状强调“形如竹节”“长者如老干姜,黄有节”“每条上有凹痕如臼”等特征来看,记载的应为现代的竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)。

2.2 现代书籍对竹节参药材的记载

现代医药书中对竹节参多有记载,特别是现代植物学研究对人参属植物的重视,作了大量著述。依据2015版《中国药典》[1]138,中药竹节参为竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)的干燥根茎,但目前市场还存在较多混用品种,包括根状茎为竹鞭状的人参属其他种植物,如《中国植物志》[14]上记载的大叶三七(P.pseudo-ginsengWall.var.japonicus(C.A.Mey.) Hoo&Tseng)、假人参(P.pseudo-ginsengWall.)、狭叶假人参(P.pseudo-ginsengWall.var.angustifolius(Burkill) Li)以及羽叶三七(P.pseudo-ginsengWall.var.bipinnatifidus(Seem.) Li in Sargentia)等几个不同的变种,与《中国药典》[1]138规定不一致,下面对现代出版专著中竹节参基原进行考证。

1951年《科学的民间药草》记载:“竹节人参(PanaxrepensMaxim.)属五加科的植物,自生在山林阴地的多年草。我国山东等省出产,济南等药铺有售。本植物形状似人参,不过根茎作结节状,和人参不同,所以叫作竹节参,药用根部,味淡泊稍苦。[15]”书中首次指出“竹节参”一名的由来,并对其形态进行了描述,指出“根茎作结节状”这一重要特征。

1956年《现代实用中药》记载:“竹节人参(异名:土参),学名:(PanaxrepensMaxim.)。科属及形态:五加科,土当归属,多年生草本。自生于山地树林间,经三年者,夏月茎高至二三尺,地下有横行的根茎,似竹鞭。叶为掌状复叶,叶柄长,夏日开细花,淡绿色,排成伞形花序。果实大小如豆,红色。根茎供药用(济南药肆有售)。产地:产浙江及山东,野生于山地森林间,尤以深山为最多。[8]149”《现代实用中药》也记载,竹节人参(PanaxrepensMaxim.)的干燥根茎做竹节参药用,且明确了其为五加科土当归属(人参属)的植物,叶为掌状复叶,花呈伞形花序,果实为红色,还指出产地为浙江、山东。

1958年《中国药用植物志》记载:“竹节人参,别称:竹节参,竹鞭三七,罗汉三七,土参。五加科(PanaxjaponicusC.A.Mey.)……根茎供药用。根茎横卧,呈竹鞭状,结节膨大,节间较短,每节有一浅槽成环形,上方有一圆形而微凹的茎痕,侧面有凸起呈圆点状的根痕一至三数或有残存弯曲的不定根,表面淡黄白色至淡灰褐色,平滑或有皱纹,质地坚硬,折断面平坦,粉白色至乳白色,味苦。[16]”《中国药用植物志》首次将竹节参的拉丁名由PanaxrepensMaxim.变更为PanaxjaponicusC.A.Mey.,记载竹节人参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)的根茎入药,指出根茎“呈竹鞭状,结节膨大,节间较短”“每节有一浅槽成环形”等重要特征。

1964年《中药材品种论述》将竹节参记载在“参叶”项下:“竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)……四川峨眉山别称‘峨三七’,又名‘芋头七’‘白三七’‘竹根七’。四川与甘肃文县之参叶有为此种”[9]18,指出竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)在四川峨眉山地区又称“峨三七”。

1970年《贵州草药》记载:“竹节人参,别名:竹节人参、水三七(梵净山),形态特征:多年生草本。高约30 cm,根茎横卧,竹节状,直径0.5~1 cm,肉质。……药用部分:根。秋后采集……附:另有同科植物大叶三七,与竹节人参区别点为根茎横卧,呈链珠状。效用与竹节人参相同。[17]”

1971年《四川常用中草药》竹根七项下记载了2个品种:“(1)竹节人参:多年生草本,高约60 cm。根茎显著,横卧,呈竹马鞭状,上侧有茎脱落后遗留的环状凹陷,侧面有时具粗大肉质类圆锥形的直根直径达10 mm,形状根据环境年龄而异;(2)羽叶竹根七:与前种的区别是根茎节间极短而多,环状凹陷明显,略呈念珠状。附:峨三七,别名芋儿七,为竹节人参的较粗的肉质直根。[18]”

1974年《广西本草选编》记载:“野田七,别名:竹节人参、蜈蚣七,识别:多年生草本。根茎横走,肉质肥厚,有节和窝眼,黄褐色,块根圆锥状,黄色。[19]”根据其“有节和窝眼”的形态描述来看,此处描述的“野田七”为竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)。

1975年《全国中草药汇编》记载:“竹节参,别名:白三七、明七、竹根七、萝卜七、蜈蚣七、峨三七、野三七、竹节人参、七叶子。本品为五加科人参属植物竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.),以根状茎及肉质块根入药,其根状茎称‘竹节参’,块根称‘明七’或‘白三七’。叶称‘七叶子’。形态特征为多年生草本,高40~50 cm。根状茎横卧呈竹鞭状,节结膨大,节间较短,每节有一浅环形的茎基痕,侧面常生多数圆锥状肉质根”[20],指明竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)根状茎入药为竹节参,块根入药为明七或白三七,并指出“根状茎横卧呈竹鞭状”以及“每节有一浅环形的茎基痕”等性状特征。

1996年《中国药材学》记载:“竹节参,别名:竹节三七,萝卜七,土参,蜈蚣七、野三七(广西)。本品为五加科植物竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)的根茎。植物形态为多年生草本,高约60 cm。根茎竹鞭状,横生,肥厚,白色,节间短,每节有一深凹状茎痕(窝眼)。茎直立,圆柱形,具纵条纹”[21],指出其“根茎竹鞭状”以及“每节有一深凹状茎痕(窝眼)”等性状特征。

1999年《中华本草》[22]与2006 年《中药大辞典》均记载:“来源:竹节参为五加科植物竹节参的根茎。原植物为竹节参PanaxjaponicusC.A.Mey.[P.Pseudo-ginsengWall.var.japonicus(C.A.Mey.) Hoo et Tseng]”[23],记载中原植物不仅有竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.),还包括大叶三七(P.Pseudo-ginsengWall.var.japonicus(C.A.Mey.) Hoo et Tseng)。大叶三七为假人参的变种,根状茎竹鞭状或串珠状或兼有竹鞭状和串珠状,说明《中华本草》与《中药大辞典》均认为竹节参的原植物不止1种,还包括大叶三七呈竹鞭状的根状茎。

2001年《现代中药材商品通鉴》记载:“竹节参,别名竹节人参,竹鞭三七,竹根七(四川美姑、峨眉、云南大关),峨三七,峨眉三七(四川峨眉)。本品为五加科植物竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.)的干燥根茎。形状特征呈竹鞭状,扁圆柱形,稍弯曲,长5~22 cm,直径0.8~2.5 cm,节密集,节间长0.8~2 cm,每节上方有一圆形深陷的茎痕。表面灰棕色或黄褐色,粗糙,有致密的纵皱纹和根痕。质硬,易折断,断面黄白色至淡黄棕色,有多个淡黄色点状维管束排列成环。无臭,味苦后微甜”[24],更加具体地描述了竹节参药材的性状,明确了竹节参药材的大概长度、直径与节间长范围。

2002年《新编中药志(一)》记载:“竹节参,本品为少常用中药,商品主要为五加科植物竹节参的根茎,别名竹根七、萝卜七、峨三七(四川)。PanaxjaponicusC.A.Mey.—五加科(Araliaccac)。多年生草本,高约60 cm。根茎横卧,节结膨大,节间短,每节有一浅环形的茎基痕,呈竹鞭状;侧面常生数个圆锥状肉质根。茎直立,圆柱形,具纵条纹”[25],指出其“竹鞭状”以及“每节有茎基痕”等重要性状特征(见图1C)。

注:A.《本草原始》三七;B.《植物学大辞典》土参;C.《新编中药志》竹节参图1 历代书籍中所附竹节参图

综上所述,自《科学的民间药草》首次指出“竹节参”一名的由来并记载为“竹节人参”后,现代书籍多以“竹节参、竹节人参”记载,植物来源大多与1977~2015版《中国药典》相同,为五加科植物竹节参(PanaxjaponicusC.A.Mey.),具有“根茎竹鞭状”以及“每节有一深凹状茎痕(窝眼)”等重要性状特征。但1999年《中华本草》与2006年《中药大辞典》认为,竹节参的原植物不止1种,还包括大叶三七呈竹鞭状的根状茎。且民间也存在将大叶三七、假人参、狭叶假人参以及羽叶三七等人参属其他植物呈竹鞭状根茎作竹节参用的情况。因此,有必要对这些民间习用品的化学成分、药理药效及临床功效进行系统研究,考察其与竹节参药材是否一致。

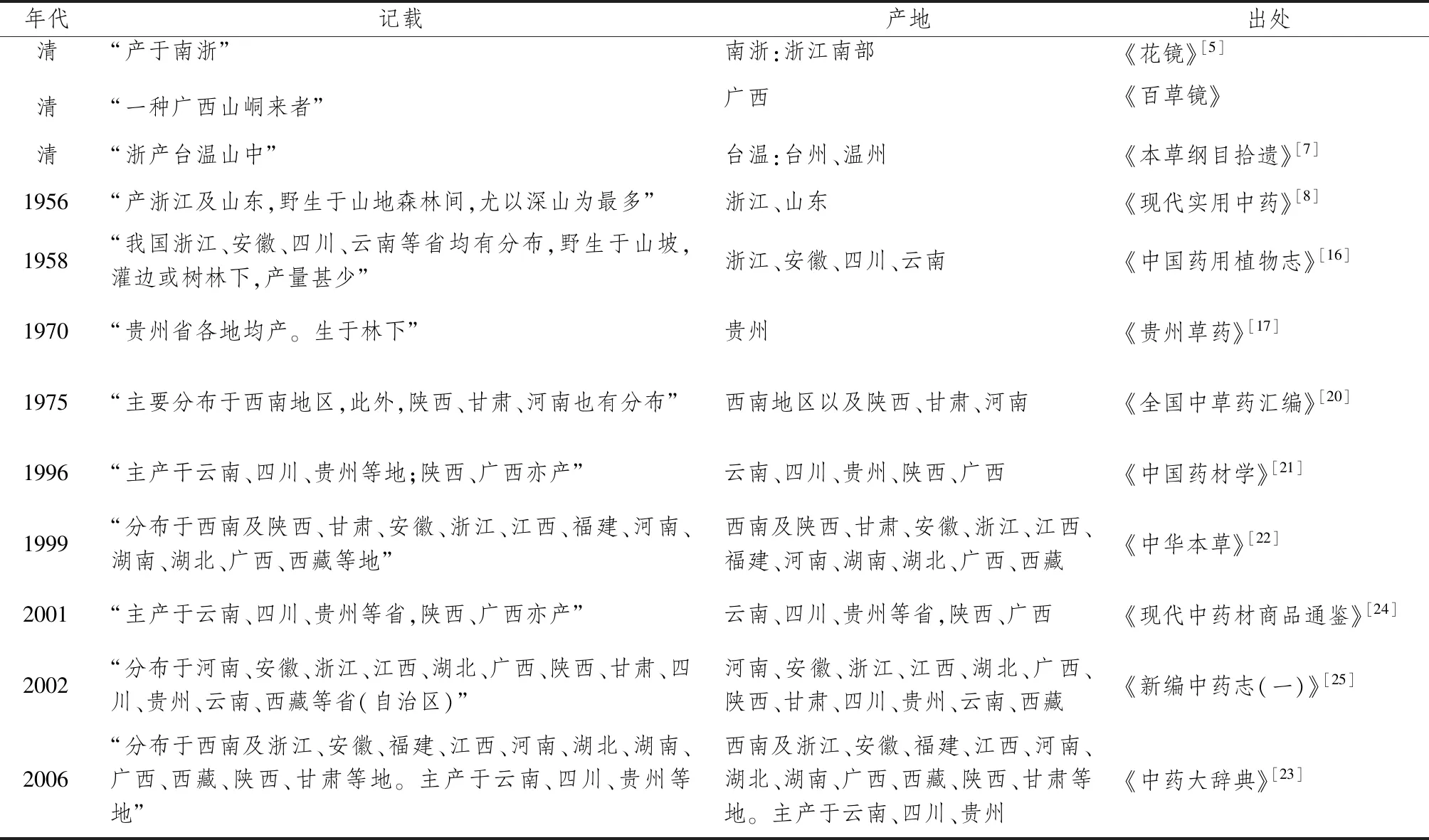

综上所述,竹节参的产地存在往西南地区迁移的趋势,其最早主要分布于浙江、广西等地,后又在云南、贵州、四川等地均有分布,目前在云南、贵州、四川、湖北、陕西、甘肃、河南、浙江、安徽等省均有分布,但以云南、贵州、四川等西南地区以及湖北恩施州最为集中。1988年湖北省农科院中药材研究所在恩施州竹节参原产地种植取得成功,并建成了规范化种植基地,使湖北省恩施、宣恩、咸丰三个县市成为目前我国竹节参的主要产地[2]742。

3 产地考证

竹节参目前在我国主要分布于西南地区以及湖北,多为栽培品。关于竹节参的产地,不同时期各本草记载不同(见表1)。

表1 竹节参产地变迁表

4 品质评价

关于竹节参的品质评价记载较少,至现代书籍才有相关记载。《中国药材学》:“本品以条粗、质硬断面色黄白者为佳。[21]549”《中华本草》:“以条粗、质硬、断面色黄白者为佳。[22]832”《新编中药志(一)》:“以条粗、质硬、断面色黄白者为佳。[25]433”综合以上记载可知,竹节参以条粗、质硬、断面色黄白者为佳。

5 采收加工及炮制

关于竹节参的采收加工及炮制方法,至现代本草才有相关记载(如表2)。

表2 竹节参采收加工炮制方法比较

根据以上本草记载可知,竹节参的采收时间多为“9~10月”且“秋后采收”,加工方法为除去须根,除去根茎外皮,将根茎洗净、晒干、烘干或阴干,多切成厚片生用。

6 性味功效考证

古代本草以及现代书籍均有竹节参性味功效的相关记载(如表3)。

表3 竹节参性味功效表

根据以上记载可知,历代本草关于竹节参药材的性味描述多为“性温,味微苦、甘”,有祛瘀活血、补虚强壮的功效,多用于各种出血症以及病后虚弱。与2015版《中国药典》竹节参项下记载:“甘、微苦,温、有散瘀止血,消肿止痛,祛痰止咳,补虚强壮的功效,用于痨嗽咯血,跌扑损伤,咳嗽痰多,病后虚弱”[1]138一致。

7 讨论与结论

竹节参作为非常用中药,历代本草对其记载较少,最早见于明代《本草纲目》三七项下,作为三七的混用品。竹节参一名最早出现于明代《本草原始》,作为三七伪品记载于三七项下,清代《花镜》以“土参”项单独记载。《百草镜》记为“人参三七”,《本草纲目拾遗》记为“昭参”,《植物学大辞典》记为“土参”,《中国药学大辞典》记载为竹节三七。自1977年版《中国药典》正式记载为竹节参后,此后各版药典及相关著作均沿用此名称。现代书籍中记载的竹节参基原大多与1977~2015版《中国药典》相同,为五加科植物竹节参(PanaxjaponicusC.A. Mey.)的干燥根茎,但民间作为竹节参药用的植物不止一种。如《中华本草》与《中药大辞典》中还记载有大叶三七(P.Pseudo-ginsengWall.var.japonicus(C.A.Mey.) Hoo et Tseng)呈竹鞭状的根状茎。竹节参最早主要分布在浙江、广西等地,现以云南、贵州、四川等西南地区以及湖北恩施州最为集中,以条粗、质硬、断面色黄白者为佳,于9~10月秋后采收,多切成厚片生用,其性温,味微苦、甘,有祛瘀活血、补虚强壮的功效。