颈动脉内膜剥脱术治疗脑卒中伴颈动脉轻中度狭窄不稳定斑块的临床研究

刘 胜 赵伦德 尹庆雨 乔 磊 金 巍

新乡医学院第一附属医院,河南 新乡 453100

随着人们生活水平的快速提高、医疗条件的提升及人口老龄化水平的持续加剧,脑血管疾病的总体患病率也持续增高。我国出血性卒中发病率呈现缓慢下降趋势,而缺血性卒中发病率表现为持续上升态势,其中颈动脉来源相关缺血性脑卒中占全部缺血性卒中的20%~30%[1-3]。在文献阅读及临床工作中,颈动脉轻中度狭窄(<70%)但斑块不稳定的脑卒中患者并不少见,而且部分患者虽经正规脑卒中防治药物治疗,仍常反复发生症状性脑梗死,对此类患者应药物保守治疗还是手术治疗尚缺乏明确共识[4-6]。本文通过对新乡医学院第一附属医院228 例脑卒中伴颈动脉轻中度狭窄不稳定斑块患者的诊疗资料进行研究分析,探讨应用颈动脉内膜剥脱术治疗脑卒中伴颈动脉轻中度狭窄不稳定斑块患者的安全性及临床疗效,旨在为临床诊疗工作提供参考。

1 资料与方法

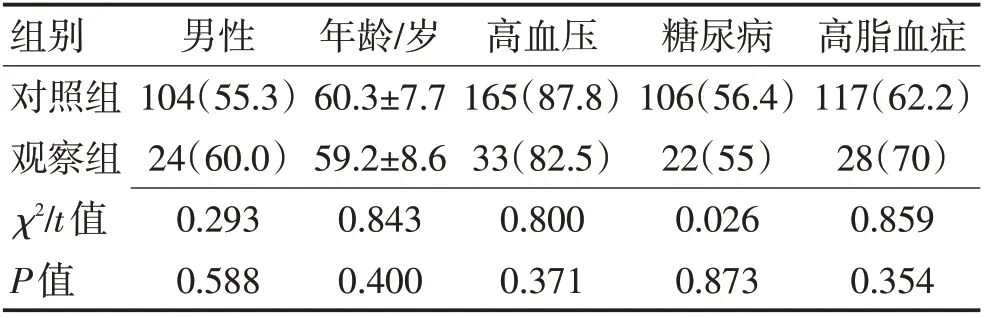

1.1 基本资料收集2017-09—2020-09 在新乡医学院第一附属医院因脑卒中行保守治疗及血管外科因颈动脉狭窄脑卒中行颈动脉内膜剥脱术患者的诊疗资料。纳入标准:(1)行CTA、MRA 或彩超检查明确诊断为颈动脉轻中度狭窄(<70%)伴不稳定斑块;(2)脑卒中病变定位明确与颈动脉斑块狭窄病变同侧;(3)患者知晓治疗方案可能利弊,并签署治疗知情同意书;(4)已超过溶栓及取栓时间窗。排除标准:(1)急性期大面积脑卒中;(2)严重致残、昏迷等脑卒中;(3)合并其他严重心、肝、肾等功能不全;(4)随访时间>6个月。根据纳入排除标准,共入组符合条件患者228例,对照组188例,观察组40例,2组一般基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1、图1。

表1 2组基础资料比较 [n(%)]Table 1 Comparison of basic data between the two groups [n(%)]

1.2 治疗方法对照组行抗血小板、调脂、营养神经等药物治疗;观察组在药物治疗基础上排除手术禁证,行颈动脉内膜剥脱手术治疗。轻度卒中无明显肢体瘫痪患者2周内行手术治疗,伴瘫痪患者先予药物保守治疗4 周后复查脑磁共振确定脑卒中无进展处于恢复期后行手术治疗。手术均采用全麻方式进行,颈动脉狭窄侧颈部切口,暴露颈动脉分叉及近远端并套阻断带,静脉肝素化后阻断颈动脉斑块病变近远端管腔,行纵切式颈动脉内膜剥脱术,围手术期严格控制血压平稳,注意预防脑过度灌注。

1.3 观察指标(1)斑块检测:CTA、MRA或彩超其中一种或多种无创检查。(2)狭窄程度分级:①<30%:轻度狭窄;②30%~69%:中度狭窄;③70%~99%:重度狭窄;④完全闭塞。(3)斑块性质判定:检查发现颈动脉狭窄斑块符合形态不规则、表面不光滑、纤维帽厚薄不均或破裂、低回声或无回声、斑块内出血、新生血管丰富、富脂质核心其中一项或多项时判定为不稳定斑块[3,7]。(4)随访内容:治疗前和治疗后1 个月、3 个月、6 个月时美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health stroke scale,NIHSS),手术成功率,术后1个月内手术相关致残致死心脑血管并发症,治疗后3个月、6个月脑卒中复发情况。

1.4 数据处理采用SPSS 25.0 统计软件,计量资料经正态性检验,满足正态分布且方差齐则以均数±标准差(±s)表示,2组间的比较采用两独立样本的t检验;不符合正态分布或方差不齐则以M(QL,QU)表示,2组间比较采用秩和检验。计数资料率的比较采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

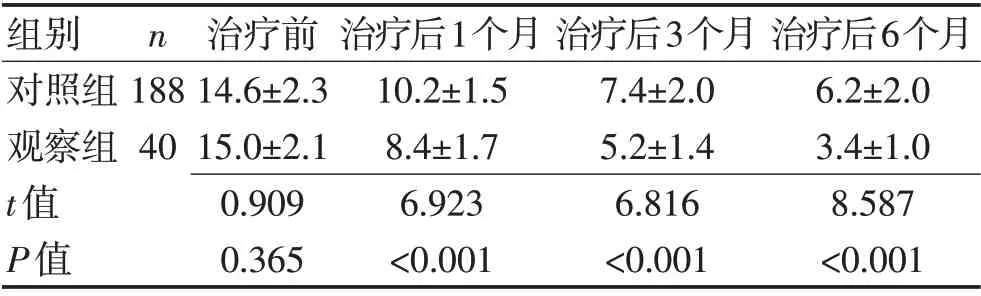

2.1 2 组治疗前后NIHSS 评分比较2 组患者治疗前NIHSS评分比较,观察组略高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。2 组治疗后1 个月、3 个月、6个月NIHSS 评分均较前降低,且观察组的评分降低幅度大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2、图2。

表2 2组治疗前后NIHSS评分比较 (分,±s)Table 2 Comparison of NIHSS scores between the two groups before and after treatment (scores,±s)

表2 2组治疗前后NIHSS评分比较 (分,±s)Table 2 Comparison of NIHSS scores between the two groups before and after treatment (scores,±s)

组别对照组观察组t值P值n 188 40治疗前14.6±2.3 15.0±2.1 0.909 0.365治疗后1个月10.2±1.5 8.4±1.7 6.923<0.001治疗后3个月7.4±2.0 5.2±1.4 6.816<0.001治疗后6个月6.2±2.0 3.4±1.0 8.587<0.001

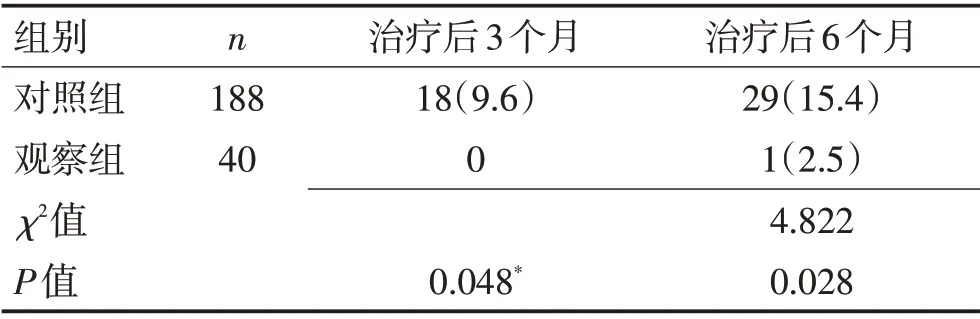

2.2 2 组脑卒中复发情况比较观察组治疗后3 个月、6 个月颈动脉狭窄伴不稳定斑块侧脑卒中复发率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3、图3。

表3 2组治疗后脑卒中复发率比较 [n(%)]Table 3 Comparison of stroke recurrence rate between two groups after treatment [n(%)]

2.3 手术安全性观察组40 例患者均顺利行颈动脉内膜剥脱术,手术成功率100%;术后1个月内均未发生手术相关心脑血管严重并发症,严重并发症发生率为0,符合中华医学会2017年《颈动脉狭窄诊治指南》中要求的颈动脉内膜剥脱术围术期卒中发生率和病死率<6%的要求。

3 讨论

根据目前研究观点,颈动脉源性脑梗死的发生机制主要有两方面,一是颈动脉狭窄导致的脑血管灌注不足,二是颈动脉斑块脱落造成的颅内脑动脉管腔栓塞,所以脑卒中的发生不仅取决于颈动脉狭窄的程度,且与斑块的稳定性密切相关[8-11]。1998年北美症状性颈动脉内膜斑块切除试验[12]与欧洲颈动脉外科试验[13]等大规模、多中心临床研究结果公布之后,颈动脉内膜剥脱术在治疗重度颈动脉狭窄(无创检查狭窄率≥70%)患者中的价值逐步得到国内外学者共同认可;其通过切除增生的颈动脉内膜及斑块,可有效增加颅内脑组织血流灌注量及预防因斑块破裂脱落造成的缺血性脑卒中事件,并被作为颈动脉外科治疗的最经典术式加以推广。但越来越多的证据表明,除狭窄程度以外,颈动脉中不稳定斑块更容易脱落栓塞[14-15];近30%的隐源性卒中患者存在与卒中同侧的非狭窄性颈动脉粥样硬化斑块,这些斑块MRI 通常显示为不同特征的不稳定斑块,如斑块内出血、斑块破裂等[16-17]。研究[18]报道,43例有症状的轻度颈动脉狭窄和黑血MRI(T1)高信号患者接受抗血小板治疗随访期间[(28.1±23.5)个月],23例(53%)出现复发事件,其中10%的患者发生严重的卒中,也提示颈动脉不稳定斑块药物治疗期间有较高的脑卒中复发风险。最新发表的一篇纳入64项研究共20 751 例患者的Meta 分析显示,同侧颈动脉斑块缺血性脑血管事件的总发生率为3.2 例/(100 人·年),其中有不稳定斑块的患者同侧缺血性脑血管事件发生率4.3 例/(100 人·年),高于无不稳定斑块患者的1.2 例/(100 人·年)。随着检查设备、技术的更新及经验的积累,颈动脉不稳定斑块的检出率及准确率日益提升[19],随之关于不稳定斑块的治疗带来了新的挑战与机遇[3]。2019 年一项纳入16 例患者平均随访38.5 个月的针对颈动脉狭窄程度<50%但斑块不稳定患者行颈动脉内膜剥脱术的小样本研究显示,颈动脉内膜剥脱术具有较高的安全性和良好的临床效果。

本研究显示,2组患者治疗后1个月、3个月、6个月NIHSS评分均有所下降,但行颈动脉内膜剥脱术患者术后NIHSS评分下降幅度均优于行药物保守治疗的患者,且术后脑卒中复发率明显低于药物保守治疗,围手术期无严重心脑血管并发症发生,表明针对脑卒中伴颈动脉轻中度狭窄不稳定斑块患者,颈动脉内膜剥脱术与单纯药物保守治疗相比能显著促进患者神经功能恢复,并显著降低脑卒中复发风险,安全可靠。但本研究是单中心、小样本研究,具有一定的局限性,颈动脉内膜剥脱术在颈动脉轻中度狭窄伴不稳定斑块脑卒中患者中的应用价值还需要多中心、大样本、前瞻性随机对照试验的进一步研究确认。