云端“古代汉语”教材选文研究

黄仁瑄,张新艳

(1.华中科技大学中国语言研究所,湖北 武汉 430074;2.河南大学文学院,河南 开封 475001)

古代汉语是大学文史专业的一门基础课和工具课,其任务主要是培养学生直接阅读和利用古代文献的能力,同时也为学生进一步研究汉语打下坚实的语言基础。自20世纪60年代初北京大学王力教授主编的《古代汉语》出版以来,其后越来越多的古代汉语教材相继面世。后出教材的编撰理念基本都继承了王力《古代汉语》“文选+通论+常用词”的“三结合”思想,实践上则更多地表现为删减了“常用词”部分而形成的“文选+通论”的“二结合”模式。文选提供阅读素材,通论提供理论引导,这种“二结合”模式在教学实践中被证明是行之有效的。

教材的编写与使用首先要考虑教学环境和受众的实际情况。随着高校课程改革的推进、教学方式的多样化以及学生基础水平的提高,古代汉语教材也应作出相应的调整,否则就会出现教材不能满足教学需要或者指导教学实际的情况。要培养阅读古籍的能力,理论知识学习和文献阅读实践都极为重要,不可偏废。读通文献,知其然,这是一般古籍爱好者的目标,对于文史专业的大学生来讲,就缺乏专业性;了解了理论知识,如果缺乏语感养成实践,阅读古籍就会感到困难重重,这更是背离了我们培养学生古籍利用能力的目标。所以,问题的关键就落实在以下两点:一是理论知识的广度和深度如何控制;二是文选的标准、数量与呈现方式等如何把握。本文主要讨论后一个问题。

目前,国内古代汉语教材文选的编排各有千秋,其共性几乎都是为了满足线下教学的需要。线下教学活动具有突出的平面化特点,在网络深入千家万户、教学方式日益多样化、学生文言文素质普遍提高的新形势下,有着许多无法克服的弊端,亟有必要编选一部适应云端教学需要的古代汉语教材。为达此目的,我们精选了国内具有不同代表性的13种古代汉语教材①,从不同的角度对其文选做深入的分析,以期为设计出更优化的文选方案提供现实、科学的依据。

一、13种教材选文概况

(一)文选的标准

所谓文选的标准,主要指文选如何选择以及以何种形式呈现给学习者。

1.文选性质

涉及文、史、哲等内容的古代文献,是学习古代汉语的语言材料,历来都是各家古代汉语教材选取的重点,我们称之为“作品类”,如《左传》、《论语》、《诗经》、《老子》等。而古代也产生了不少专门阐述语音、词汇、语法、训诂、古籍整理、修辞等语文知识的文章与专著,我们称之为“理论类”,如许慎《说文解字·叙》、陈第《毛詩古音考·自序》等。

我们所统计的13种教材只有少数不选录理论类文选,如董杨本、郭李本只有作品类文选。其它十一家或多或少都选录了理论类文献。按照理论类文选绝对数从高到低排列,依次是周杨本、沈本、洪本、黄本、王宁本、王力本、许本、俞雷本、尉迟本[1]、荆本。其中理论类文选占比最高的是周杨本,其作品类(103篇)与理论类(33)的占比约为3:1;其次是沈本7:1,洪本9:1。

2.文选时代

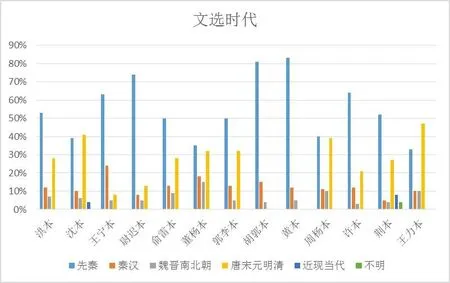

我们把各家选文的时代划分为先秦、秦汉、魏晋南北朝、唐宋元明清和近现当代等五个时期。

有必要明确时代的判断标准。第一,对于作品类文选,一律以正文的出处及其创作时代作为统计的标准。如洪本《秦穆公谓伯乐曰》出自杨伯峻《列子集释·说符篇》,杨伯峻乃当代学者,但《列子》为先秦作品,故标为“先秦”,不标为“近现当代”。第二,理论类文选以论著出现的时代为标准。如洪本编选清代钱绎所撰《方言笺疏》,不标为“秦汉”,而标为“唐宋元明清”。再如《经典释文》,所选经典跨越时间较长,又收集历代各家音注,我们把《经典释文》看作“理论类”文选,其时代标为“唐宋元明清”。第三,出自作品汇集类文献的文选,我们则以选文的实际出现时代为标准。以《文选》为例,胡郭本所选司马迁《报任安书》,以《文选》李善注为底本,《文选》出自南朝梁,李善为唐代人,但《报任安书》乃西汉作品,因此其时代标记为“秦汉”。第四,有的教材将选文裁为上下两篇,我们仍以一篇计算。如洪本《报任少卿书》(上)、(下),上下文有连贯性,原书分为两篇,我们统计时把它们算作一篇,只统计一次。

根据我们的统计,各家基本上都把先秦文献作为文选重要来源,其中胡郭本、黄本的先秦文选超过80%,尉迟本、王宁本、许本的先秦文选超过60%,洪本、俞雷本、郭李本、荆本的先秦文选也在50%左右。排在第二位的是唐宋元明清文选,沈本、董杨本、郭李本、周杨本、王力本的唐宋元明清文选均超过30%,王力本的唐宋后文选数量甚至超过先秦文选的数量。排在第三位的是秦汉文选,除了尉迟本、荆本,其它各家占比均超过10%,王宁本甚至超过20%。排在第四位的是魏晋南北朝文选,董杨本、周杨本、王力本占比超过10%,其它各家都在10%以下。

图1 13种教材之文选时代

3.文献出处

各本先秦文献以《左传》、《诗经》、《论语》、《战国策》为主。其中《左传》选取篇目最多的有洪本、尉迟本、胡郭本,《论语》选取篇目最多的有沈本、董杨本、郭李本、黄本、荆本,《诗经》选取篇目最多的有俞雷本、王力本。先秦诸子文献,以《孟子》、《老子》、《庄子》、《韩非子》选取为主。诗词歌赋类文体,以李白、杜甫、韩愈、苏轼之作品为主。

就文选的总体特点而言,洪本、沈本、王宁本、尉迟本、俞雷本、郭李本、胡郭本、黄本大体相似,多以《左传》、《论语》、《诗经》、先秦诸子和《史记》等为主要的文献来源。就个性而言,董杨本较多地收录了敦煌文献;周杨本较多地收录了诗话集《苕溪渔隐丛话》、《诗人玉屑》以及反映朱熹解释学理论的《朱子语类》、《朱子大全》;许本较多地收录了《庄子》、《韩非子》和《老子》中的篇章;荆本收录《论语》达到41篇,是所有教材中最多的;王力本收录苏轼、杜甫、李白、韩愈、辛弃疾等人的诗文占了篇数前十名中的五席。

具体到每篇选文,我们也做了具体的比较与统计。由于《论语》是语录体,即便是同一章,选择的具体内容也可能不同,因此我们另做统计。以具体篇目而言,除《论语》外,其它选文各家选择的重复数在4次以上的分别是:

《郑伯克段于鄢》(9②)、《报任安书》③(9)、《北冥有鱼》(7)、《晋灵公不君》(7)、《大同》(7)、《许行》(7)、《小国寡民》(7)、《寡人之于国也》(6)、《山鬼》(6)、《东山》(6)、《登高》(6)、《察传》(6)、《生民》(6)、《七月》(6)、《谏逐客书》(6)、《关雎》(6)、《说文解字叙》(5)、《滕王阁序》(5)、《氓》(5)、《湘君》(5)、《湘夫人》(5)、《哀郢》(5)、《冯谖客孟尝君》(5)、《情采》(5)、《公刘》(5)、《齐桓晋文之事》(5)、《秋水》(5)、《诉衷情》(5)、《汤誓》(4)、《夫子当路于齐》(4)、《赵威后问齐使》(4)、《舜发于畎亩之中》(4)、《燕歌行》(4)、《劝学》(4)、《虢季子白盘》(4)、《蒹葭》(4)、《离骚》(4)、《博学》(4)、《淮阴侯列传》(4)、《祭十二郎文》(4)、《送友人》(4)、《新城道中》(4)、《摸鱼儿》(4)、《吊古战场文》(4)、《涉江》(4)、《恨赋》(4)、《田单列传》(4)、《谷风》(4)、《念奴娇》(4)、《渔父》(4)、《齐桓公伐楚》(4)。

《论语》二十章,被各家所选的有十二章,各章被选重复数分别为:

《述而》(12④)、《季氏》(11)、《学而》(11)、《微子》(10)、《颜渊》(9)、《公冶长》(8)、《阳货》(8)、《子路》(7)、《雍也》(6)、《泰伯》(6)、《子罕》(6)、《宪问》(6)。

单篇文章被重复选择的次数越多,说明此文作为文选的教学价值被认可的程度越高。

就文献被选重复数统计,《诗经》如下30首被各家重复选录:《东山》,《生民》,《七月》,《关雎》,《氓》,《公刘》,《蒹葭》,《谷风》,《硕人》,《柏舟》,《鹿鸣》,《伐木》,《噫嘻》,《子衿》,《燕燕》,《硕鼠》,《桃夭》,《墙有茨》,《木瓜》,《黍离》,《无衣》,《月出》,《常棣》,《大叔于田》,《斯干》,《宾之初筵》,《采薇》,《汉广》,《静女》,《伐檀》。《左传》选录如下15篇:《郑伯克段于鄢》,《晋灵公不君》,《齐桓公伐楚》,《烛之武退秦师》,《鞌之战》,《楚归晋知罃》,《晋侯梦大厉》,《楚人伐宋以救郑》,《齐侯以诸侯之师侵蔡》,《齐襄公之弑》,《晋公子重耳之亡》,《齐晋鞌之战》,《祁奚荐贤》,《晏子不死君难》,《介之推不言禄》。《论语》选录12章(详见上文)。《庄子》选录如下11篇:《北冥有鱼》,《秋水》,《庄子与惠子游于濠梁之上》,《百川灌河》,《惠子相梁》,《马蹄》,《庖丁解牛》,《不龟手之药》,《庄子钓于濮水》,《运斤成风》,《曹商使秦》。《礼记》选录如下10篇:《大同》,《博学》,《苛政猛于虎》,《大学之道》,《有子之言似夫子》,《教学相长》,《大学之法》,《诚意》,《好学近乎知》,《玉不琢不成器》。《楚辞》选录如下10篇:《山鬼》,《湘君》,《湘夫人》,《哀郢》,《离骚》,《涉江》,《渔父》,《橘颂》,《卜居》,《国殇》。《老子》选录如下10章:《小国寡民》,《天下皆知美之爲美》,《知人者智》,《天之道》,《曲则全》,《洪德》,《天下皆知美之为美》,《三十辐共一毂》,《道生一》,《其政闷闷》。《孟子》选录如下8篇:《许行》,《寡人之于国也》,《齐桓晋文之事》,《夫子当路于齐》,《舜发于畎亩之中》,《礼与食孰重》,《人皆有不忍人之心》,《陈仲子》。《战国策》选录如下8篇:《冯谖客孟尝君》,《赵威后问齐使》,《庄辛说楚襄王》,《鲁仲连义不帝秦》,《苏秦以连横说秦》,《赵武灵王胡服骑射》,《庄辛论幸臣》,《江乙对荆宣王》。韩愈文选录如下9篇:《祭十二郎文》,《进学解》,《柳子厚墓志铭》,《论佛骨表》,《送董邵南序》,《答李翊书》,《学诸进士作精卫衔石填海》,《左迁至蓝关示侄孙湘》,《送孟东野序》。苏轼诗文选录如下7篇:《新城道中》,《念奴娇》,《前赤壁赋》,《留侯论》,《贾谊论》,《水调歌头(中秋)》,《喜雨亭记》。《史记》选录如下5篇:《淮阴侯列传》,《田单列传》,《滑稽列传》,《魏其武安侯列传》,《赵世家》。柳宗元文选录如下5篇:《段太尉逸事状》,《种树郭橐驼传》,《始得西山宴游记》,《答韦中立论师道书》,《愚溪诗序》。王维诗选录如下4首:《山居秋暝》,《渭川田家》,《终南山》,《送梓州李使君》。李白诗选录如下4首:《送友人》,《忆秦娥》,《菩萨蛮》,《侠客行》。李清照诗词选录如下3首:《如梦令》,《凤凰台上忆吹箫》,《永遇乐》。杜甫诗选录如下3首:《登高》,《春望》,《蜀相》。《荀子》选录如下3篇:《劝学》,《天论》,《性恶》。《尚书》选录如下3篇:《汤誓》,《牧誓》,《尧典》。《汉书》选录如下3篇:《报任安书》(《报任少卿书》),《艺文志诸子略》,《卜式传》。《韩非子》选录如下3篇:《宋人有酤酒者》,《和氏》,《燕王征巧术人》。文献被重复选择的次数越多,说明此文献的教学价值被认可的程度越高。

(二)文选的数量

1.文献形式

各家皆以传世文献为主,尉迟本、俞雷本、郭李本、胡郭本、许本、王力本六家不收出土文献,其余各本皆酌量收录出土文献。其中董杨本收录出土文献最多,达到45篇,占总数的22.95%;其他各家所收皆不足总数的10%,洪本、王宁本只收录一两篇。

将文献划分为出土文献或传世文献,无非是称说的方便,对于《古代汉语》的学习而言,只要是古代典范的文言文(有些教材选择典范的古白话),无论是传世的还是出土的,均可以作为学习的重要凭据。过去,可能由于出土资料有限,加之以先秦居多,恐学生学习起来有难度。现在甲骨卜辞、铜器铭文、简帛石刻等出土文献日益丰富,学生掌握知识的广度与深度也有更大提升,出土文献在佐证传世文献、挖掘古汉语源头等方面又具有优势,故而越来越多的教材在出土文献的选择上下功夫,所占比重加大也就势所必然。

2.文选数量

13种教材因编写目的与受众不同,文选数也各有差异。文选数最多的是黄本,总数为310篇。其次是沈本、王力本、许本、荆本、董杨本、尉迟本、洪本、周杨本、俞雷本、王宁本、胡郭本、郭李本。数量最少的郭李本,文选数为68篇。其中沈本288篇文选中包括了116篇“参阅”,王宁本83篇文选中包括了39篇“扩展阅读”。“参阅”与“扩展阅读”均属教师选讲、学生选读篇目。

图2 13种教材之文选数量

(三)文选的呈现方式

1.文选导读

多数教材均在文前有导读内容,少数没有文前导读内容的,往往也会在脚注或尾注部分,提供简要介绍的文字。

就繁简程度而言,尉迟本基本无导读,仅仅指出文献出处。许本也极为概括,仅在注释部分对题目做简要介绍,也称不上是导读。除此两家外,其余各家文选导读部分相对都比较详细,其内容主要包括:所出文献简介,版本与注本信息,选文内容梗概与思想,语言特色等。对于那些影印古籍,荆本还在文前“说明”部分(相当于导读)对古籍阅读知识作简要介绍,对疑难字词亦进行疏通。

2.文选注释

多数教材采用“今注→古注→无注”的编排顺序,以便学习者由易到难,逐渐适应阅读古籍。有一些教材只有今注,如王力本、郭李本。有一些教材不使用今注,如俞雷本只有古注和无注两种。同时使用古注、今注、无注者,亦各有侧重。侧重于今注者有洪本、董杨本、胡郭本、周杨本、荆本;侧重于古注者有尉迟本。

3.文选排版

排版的处理可分为四类:单纯现代横排,如洪本、郭李本、王力本;单纯现代竖排,如俞雷本、胡郭本;单纯古籍影印,如尉迟本;以现代横排为主,辅助以出土文献图片和古籍影印,此类最多,有沈本、王宁本、董杨本、黄本、周杨本、许本和荆本。

将文选全部采用现代横排,改变了古籍的本来面貌,这虽于知识学习和语感培养无碍,但不利于学习者了解、熟悉古籍,古籍阅读的感觉更是难以培养,学生对有关文献学、版本学等方面的常见、常识问题也难有感性认识。而且,随着出土古文字资料的丰富,不仅将古代汉语的时代上限提前,而且也大大丰富了古代汉语学习材料的种类。未来文选的载体恐怕将涵盖甲骨、铜器、瓦陶、石刻、简帛、书籍等,文选的获取当有拍照、影印、重新编排等方式,文选的呈现方式可有纸质与电子两种方式。

4.文选标点

多数教材采用现代横排加标点的处理方式。文选标点的处理有时与文选排版的选择有关。由于古籍是不施标点的,所以以古籍影印方式呈现的自然没有标点,或者仅有古人的简单句读。如尉迟本中的影印文选,97篇有句读,76篇无句读与标点。现代重排的文选也有不少不施加标点,如俞雷本118篇文选全部采用现代竖排,却不加标点。洪本127篇文选现代横排无标点,黄本82篇现代横排无标点,许本73篇现代横排无标点。也有不少教材采用现代横排加标点的方式,如沈本265篇、王宁本72篇、董杨本176篇、郭李本68篇、胡郭本74篇、黄本228篇、周杨本116篇、许本122篇、荆本177篇、王力本全部266篇均使用了现代横排加标点的方式。

5.文选编排位置与繁简体

所谓编排位置,指的是文选跟通论如何结合的问题。目前在通论与文选的结合编排上有两种处理方式:一种是文选与通论并置,或文选在前通论在后,或通论在前文选在后;一种是将文选单独集中编排,甚至将文选单独成册。但这只是形式上的差异。文选是否真正与通论相结合,关键看文选是否能真正反映通论所讲的知识。任何一篇选文都是一个语言综合体,不太可能与任何一篇通论完全贴合。但选文如果能较为集中地反映通论所讲的某方面知识,那么学生就能在文选的阅读中重现通论所涉内容,进而强化通论中的知识,同时也有助于对文章的准确理解。

由于一篇文章可能会反映多个知识点,因此很难实现选文与通论的一一匹配,这就必然造成文选与通论相互交错缠绕的复杂局面,进而掩盖文选与通论之间的关系。为此,我们选择多数教材选用的《左传》、《论语》、《诗经》,观察它们与哪些通论内容相映照,以此来观察各家文选与通论的结合问题。通过比较,我们发现,各家在处理文选与通论的关系问题上,主要有三种方式:

第一种,文选集中编排。如许本的文选部分安排在中册(上册与下册分别是通论与教学参考),分详注、略注、古注和白文四部分。除古注部分不选《论语》外,其它各部分均选有《诗经》、《左传》、《论语》三种。黄本将文选分成经、史、子、集和出土文献五个单元,前四单元的内部又以典籍为单位进行编排,如经部又分为“第一课 诗经”,“第二课 周易、尚书”,“第三课 周礼、仪礼、礼记”,“第四课 春秋三传”,“第五课 论语”,“第六课 孟子”,“第七课 经籍叙录”(主要选编一些记载古代历史、文化和语文知识的篇章)。每一课内部的篇章又分为甲、乙、丙三类。甲类是今注文选,乙类是古注文选,丙类为白文。《诗经》、《左传》、《论语》在黄本皆在经部,而且每部典籍皆选有今注、古注和白文三种形式。王宁本文选集中编排在通论之后,称之为“下编”,主要选择先秦两汉文章,其中第1-6单元是今注篇章,第7单元则是古注无标点白文。《诗经》、《左传》、《论语》分属第一、第二、第四单元。尉迟本也是将文选集中编排于通论之后,但从封底开始翻页,不划分单元,先编排有断句有少量今注篇章,再编排无句读古注及无注白文。《诗经》、《左传》、《论语》所选篇章依据自身的注释和句读形式分别排在某一位置上。

第二种,单一通论配置单一典籍。如董杨本、郭李本、胡郭本、荆本均以《左传》选文配文字或汉字通论。胡郭本、荆本、王力本皆以《论语》配语法通论。郭李本、荆本皆以《诗经》配诗律通论,俞雷本、王力本皆以《诗经》配音韵或语音通论。沈本虽然在古籍整理通论亦出现《左传》、《论语》、《诗经》,但主要是为了展示不同类型的注解,非仅仅为疏通理解选文,所以,沈本《左传》配词汇、《论语》配语法、《诗经》配音韵,也算是单一通论配单一典籍。

第三种,将典籍中的不同选文根据其特点归入各通论中。此种以洪本、周杨本为代表。如洪本中,《左传》分别出现于文字(《晋侯赏从亡者》、《晋侯梦大厉》、《齐侯使连称管至父戍葵丘》)、词汇(《晋杀祁盈及杨食我》、《晋侯观于军府》)、代词(《申叔时使于齐》、《将执戎子驹支》、《晋侯秦伯围郑》)、助动词和副词(《楚人伐宋以救郑》)、助词和语气(《晏子立于崔氏之门外》、《晋侯复假道于虞以伐虢》)、句法(《文嬴请三帅》、《齐侯以诸侯之师侵蔡》、《晋灵公不君》、《郑人游于乡校》、《子产相郑伯以如晋》)、训诂(《泓之战》)诸通论中。《论语》分别出现于文字(《颜渊死》)、词汇(《闵子侍侧》、《顔渊喟然叹曰》)、代词(《陈亢问于伯鱼》、《长沮桀溺耦而耕》)、介词和连词(《闻斯行之》、《子路使门人为臣》、《子路曾皙冉有公西华侍坐》)、助词和语气词(《子击磬于卫》、《季氏将伐颛臾》)、句法(《子路宿于石门》)、训诂(《子在川上曰》、《岁寒知松柏》)诸通论中。《诗经》分别出现于诗律(《柏舟》、《东山》)、词汇(《关雎》),介词和连词(《子衿》),助词和语气词(《燕燕》、《硕人》)诸通论中。

之所以出现上述三种通论与文选的结合方式,恐怕与各教材的编写原则有关。如黄本的编写原则是“以提高学生阅读能力为目标,以学生阅读实践为途径,以相关知识传授为辅助”(见该书“编写说明”第Ⅱ页),因此,该教材首先将选文分为经、史、子、集四类,各类之下又分出今注、古注与白文,其文选为主的导向非常明显。而洪本与周杨本则非常重视通论的教学作用,因此在选文与通论的匹配问题上下了比较大的功夫,力图使通论与文选相互支撑,互为助力。也有一些教材不太重视文选与通论的结合问题,如董杨本根据文选的时代先后,分为“先秦编”、“秦汉编”、“魏晋南北朝编”、“唐宋元明清编”四编,每编之内又分为“传世文献”与“出土文献”,各自后面安排有一个大的通论。其中安排在“先秦编”之后的通论是“文字”(“传世文献”后)与“词汇”(“出土文献”后),“秦汉编”之后的通论是“上古音知识及其运用”,“魏晋南北朝编”之后的通论是“语法”(“传世文献”后),“唐宋元明清编”之后的通论是“训诂基础知识”(“传世文献”后)、“中古、近代音知识及其运用”(“出土文献”后)。秦汉时期的文选显然与上古音知识的学习并不匹配,唐宋元明清时期的文选显然也不足以支撑“训诂基础知识”的讲授。由此可见,董杨本虽然也采用先文选后通论的并置方式,但文选与通论的关系似乎不是特别紧密。也正是因为如此,董杨本中《左传》、《论语》、《诗经》均与“文字”通论相配置。

绝大多数采用通论与文选就近编排的方式。所考的13家古代汉语教材,在文选的编排位置上有三种处理方式:第一种,放在通论前,有7家,分别是俞雷本、董杨本、郭李本、胡郭本、黄本、荆本、王力本;第二种,放在通论后,有3家,分别是洪本、沈本、周杨本;第三种,单独编排,有3家,分别是王宁本、尉迟本、许本。将文选放在通论前还是通论后,抑或单独编排,对学生的学习效果影响不很显著,因为老师和学生都可以根据实际情况决定阅读文选与学习通论的顺序。当然,如果文选的内容与通论联系密切,最好还是与通论就近编排。

关于文字的繁简问题,其实不需要讨论,古代文献都是用繁体书写,那么古代汉语教材自然也要使用繁体字呈现。13家教材统一都使用繁体字,这是大家基于教学实践所达成的共识。

二、云端古代汉语教材文选研究

基于13种古代汉语教材的文选现状,我们认为需要讨论如下几个问题[2]69-75:文选数量是否越多越好?理论类文选以多少篇为宜?出土文献该如何选择与处理?各时代的文选该如何合理配置?文选导读是否必要?文选是否需要做现代处理?文选与通论如何相互支撑?

在讨论上述问题之前,需要对当前古代汉语的教学实际有比较清楚的了解和认识。我们认为,当前的古代汉语教学情况主要表现为以下三点:

第一,云端学习资源丰富而杂乱,亟需科学甄选。日益丰富的电子化古籍、数量可观的网络课堂及其课件、相关网站及app的建设、搜索信息的便利等为学习提供多种可能。但网络信息许多时候真假参半,或者介于似是而非之间,学生如果缺乏甄别的能力,反而有可能“误入歧途”。

第二,学生古文水平普遍较高,但问题意识和研究意识薄弱。00后的大学生多数从小就接触国学,在中学也接受了越来越多的古文教育,不少古文篇目,甚至包括《尚书》、《周易》这样的文献,有的学生在入校前就已接触。《论语》更是小学生的国学常读文本。不过,中小学的升学压力很大,不少学生尽管读了不少古代文献,但多流于浅表,极少有问题意识,普遍缺乏针对某个问题进行探索与研究的能力。

第三,各高校古代汉语配置的课时数相对有限。目前古代汉语课程一般在一学年内完成教学,按照每周4个学时计算,一年大概有144个学时;按照每周3个学时计算,则只有108个学时;有的高校的古代汉语教学时数只有区区80学时。有限的课时数对教材文选的数量和精度提出了更高的要求。

鉴于目前的教学实际,综合13种教材的文选现状,我们对上述7个问题分别讨论如下:

1.文选数量的问题

文选数量并非越多越好,浮光掠影十篇不如精读一篇。对于课程众多的学生而言,用一年的时间精读二三百篇文选显然有难度。而文选数太少,恐怕也难以覆盖通论所涉内容,不利于学生古籍阅读能力的培养。如黄本310篇两大册,学生就很难完成;而郭李本、胡郭本不足80篇,似乎又少了些。我们认为,100-120篇文选应当是合适的数量,如俞雷本118篇,其数量就较为合适。此外,选文用字量也是需要考虑的问题。据覃勤[3],先秦古籍用字共1,479,007个,字种8,555种。古籍用字可分为五级:一级字1,000个,对古籍覆盖率达90.34%;二级字2,500个,与一级字一起,对古籍覆盖率达98.99%;三级字2,000个,与一级字、二级字一起5,500个,对古籍覆盖率达99.73%;四级字900个,都是出现2次的字,与前三级字一起,对古籍覆盖率达99.85%;剩下五级字2,155个,基本上为出现1次的字。为了达成古代汉语的基本教学目标,教材选文应该最大程度地实现一级字、二级字的全覆盖。

2.理论类文选的选择问题

仅仅以培养古籍阅读能力为目标,显然不能满足学生的学习需求。正如周杨本在其绪论中所言,该课程还要“引导学生认识汉语文字发生发展的基本动因与规律”,“使学生开拓学术视野,激发相应的研究兴趣与创造能力”(绪论第7页)。要开拓学生的学术视野,既要在通论上下功夫,展示古代汉语的研究成果,同时也要在文选上下功夫。自先秦至清代,古代学者在传统小学研究方面积累了大量成果,这些成果用文言或古白话写成,是既能培养阅读能力又能开拓学术视野的绝佳文本,特别是重要典籍的序言,如《说文解字》、《切韵》、《广雅疏证》等著作的序言皆属此类。鉴于学生在学术研究上处于启蒙阶段,理论类文选的数量也不宜过多,原则上不要超过20%,但不要低于5%。沈本与洪本所选理论类文选的分量(沈本作品类与理论类的比率为7:1,洪本为9:1)较为合适。

3.出土文献的问题

甲骨文、金文、简帛等出土文献,以古文字书写,阅读难度大。古文字的释读,需要较多的专业知识,不是古代汉语课能够解决的。因此,我们更多的要关注出土文献在词汇、语法学习方面的价值,将其与通论紧密结合,必要时将古文字楷化,降低释读汉字的难度。同时,出土文献的数量不宜过多,毕竟古籍文献以传世文献为主,而且也是释读出土文献的重要桥梁。5%-10%的数量应该就能满足需求。

4.各时代文选的配比问题

汉语经历从先秦至明清的发展。先秦属于上古时期,“上古汉语是汉语发展的基础”,“通常所说的古代汉语则主要是指上古汉语”(见黄本“编写说明”第Ⅰ页)。13家教材先秦文献占50%以上者有九家,说明以先秦文献为主是多数教材的共识。但这个比率还可提升。除了王宁本、尉迟本、胡郭本、黄本四家,其它教材唐宋元明清的文献占比均超过20%,王力本更高达47%,沈本和周杨本也分别达到41%和39%。所谓唐宋元明清的作品类文献,主要是唐代格律诗、宋代的词作和元代的散曲,个别教材选有明清小说。这些既不是典范的文言,而且文体特殊,不宜过多收录。因此,先秦作品类文献的比率达到70%以上为宜,其次是秦汉和魏晋南北朝的文献。唐宋元明清的文献当以理论类为主。从全面、系统的角度考量,作为古代汉语辅助学习的材料,古白话如唐代传奇、宋元话本等文献也应有适量选录⑤。

5.文选导读的问题

在云端服务极其发达的今天,一些文献的基本信息很容易找到,提供详细的文选导读似无必要。可将“文选导读”替换为“预习提示”或“典籍简介”,提出相关问题,让学生查找文献自行解决。

6.文选的现代处理问题

培养阅读古籍的能力,最好在保留古籍原貌的条件下进行。古籍经过现代化处理(如改变编排顺序、去掉修改痕迹、加上标点等)后,很多原始信息都将丢失(如避讳、异文、衍脱、倒置等),非常不利于古籍知识的了解和学习。因此,古代汉语教材的文选,应该在最大程度上地保留其原貌,影印原版最好。直接阅读原版古籍,乍看起来难度似乎很大,而实际上,同内容的标点版,在网上极易查到,学生可以找到很多相关信息辅助阅读,难度不是问题。提供影印原版,老师和学生在教与学的过程中会有更大的弹性与空间,其积极性也更高。

7.文选与通论的结合问题

学生并非一般的古籍阅读爱好者,他们需要学会在材料中归纳提炼,在理论指导下搜集材料。将文选与通论紧密结合,使语言材料与理论知识相互支撑,实际上是在培养学生的问题意识和学术思维。目前,洪本和周杨本在这方面做得较好,如洪本中《左传》相关篇目根据其反映的语文知识分别出现在教材的“文字”、“词汇”、“代词”、“助动词和副词”、“助词和语气词”、“句法”、“训诂”等相关通论中,更能体现语言学习的特点。

三、结语

以上7个关于文选的处理意见,概括起来就是:保持原貌,精选篇目;语言典范,先秦主导;训练学术,加强理论。这样编排文选,不仅有利于培养学生阅读古籍的能力,还可激发学生研究古代汉语的兴趣,树立其从事学术研究的意识,开启其撰写学术论文的尝试之路。只要将学生的积极性充分调动起来,才能从填鸭式教学转向讨论型、参与型教学。当然,相应的古代汉语评价策略也可作以下调整:降低终结式期末评价的分值占比,提高过程性评价的分值比重;或者改变期末测评的考试模式,试题以开放性试题为主。

注释:

①我们选择的13种教材分别是(按音序排列):董志翘、杨琳主编《古代汉语(第二版)》(简称“董杨本”),郭锡良、李玲璞主编《古代汉语》(简称“郭李本”),洪波主编《立体化古代汉语教程》(简称“洪本”),胡安顺、郭芹纳主编《古代汉语(第三版)》(简称“胡郭本”),黄德宽主编《古代汉语》(简称“黄本”),荆贵生主编《古代汉语(第三版)》(简称“荆本”),沈祥源主编《古代汉语(第二版)》(简称“沈本”),王力主编《古代汉语(校订重排本)》(简称“王力本”),王宁主编《古代汉语》(简称“王宁本”),许嘉璐主编《古代汉语》(简称“许本”),俞理明、雷汉卿主编《古代汉语》(简称“俞雷本”),尉迟治平主编《古代汉语》(简称“尉迟本”),周光庆、杨合鸣主编《古代汉语教程》(简称“周杨本”)[4-16]。这13种《古代汉语》教材既有国家级的规划教材(如董杨本),也有各高校根据自身特色和教学实际编写的自编教材(如尉迟本)。既有跨校合作撰写的教材(如荆本),也有以一校之力撰写的教材(如王宁本)。既有适用于全日制大学本科教育的教材(如王力本),也有适用于自学考试的教材(如郭李本)。既有早期编写的经典教材(如王力本),也有最近几年新出版的教材(如黄本)。因此,上述教材基本上能够反映目前我国高校《古代汉语》文选部分的编写实际。考察这些教材的选文,能够全面了解我国高校《古代汉语》文选部分的编撰趋势。

②数字“9”表示有九家教材选录《郑伯克段于鄢》;下同。

③洪本、俞雷本、董杨本、许本题名为《报任少卿书》。

④12表示12家教材选有《述而》中的内容。

⑤我们所说的“文言”,其实包括两大系统:一是表现先秦汉语和摹仿先秦汉语的书面语系统(也就是通常所说的文言文),一是古白话系统。