制度优势转化为国家治理效能的理论认知与实践进路

丁志刚 李天云

摘 要:将制度优势转化为国家治理效能,是推进国家治理现代化进阶发展的实践遵循、有效应对百年未有之大变局的理性选择和持续贡献中国治理方案与治理智慧的时代要求。深化制度优势转化为国家治理效能的理论认知,要把握好制度优势与国家治理效能的辩证统一关系,明晰国家制度与国家治理体系的显著优势及其层次架构,厘清制度优势转化为国家治理效能的深层机理。立足新发展阶段,将制度优势转化为国家治理效能,要以政治势能推动持续释放内源动力,以主体有机协同系统夯实合作基础,以政府职责优化有效打通关键环节,以干部担当作为不断强化实践支撑,以统筹过程管理稳步增强质量保障。

关 键 词:国家治理现代化;制度优势;国家治理效能;高效能治理

中图分类号:D630 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2022)05-0001-12

收稿日期:2022-01-24

作者简介:丁志刚,兰州大学管理学院教授,博士研究生导师,兰州大学国家治理现代化研究中心主任,研究方向为国家治理;李天云,兰州大学管理学院硕士研究生,研究方向为制度政治学、国家治理。

基金项目:本文系2020年国家社科基金规划项目“中国特色社会主义政治制度的内容结构、内在逻辑与显著优势研究”的阶段性成果,项目编号:20BZZ005;甘肃省2021年优秀研究生“创新之星”项目“制度优势转化为治理效能的理论逻辑研究”的阶段性成果,项目编号:2021CXZX-166。

一、治理现代化进阶与国家治理效能的新提升

作为继“四个现代化”之后的“第五个现代化”,国家治理现代化构成了中国式现代化进阶发展的重要内容和全新议题。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视集国家治理体系、国家治理能力与国家治理效能为一体的国家治理现代化问题。随着国家治理体系的不断完善和国家治理能力的持续提升,国家治理效能的高效转化成为新时代国家治理现代化进阶发展的内在规定与现实要求。

弈棋落子,重在布局。为贯彻落实全面深化改革战略部署,党的十八届三中全会以“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”[1]为总目标,提出了“国家治理现代化”这一极具标识性的重大时代课题。党的十九大报告将“坚持全面深化改革”上升为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,强调党领导人民治国理政必须不断推进国家治理现代化,“充分发挥我国社会主义制度优越性”。[2]为深入贯彻落实党的十九大报告的重要精神,党的十九届三中全会以国家治理体系和治理能力现代化为导向,从八个方面设计出台了新时代深化党和国家机构改革的系统方案。[3]党的十九届四中全会首次以中央全会的规格和形式对“国家治理现代化”这一重大议题进行了深入系统的专题研究,会上审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》对新时代如何建设中国善制、推进中国善治进行了顶层设计和规划部署,并强调要“把我国制度优势更好转化为国家治理效能”。[4]党的十九届五中全会进一步将“国家治理效能得到新提升”作为“十四五”时期国家治理的阶段性目标。这说明,从构筑强化制度优势到释放提升治理效能,国家治理现代化经由夯基垒台、立柱架梁到全面推进、积厚成势再到系统集成、协同高效,现在已经进入到迭代优化和进阶发展的新征程之中。

从国家治理目标的进阶性设定及其战略指向来看,作为“十四五”时期推进国家治理现代化的关键环节和重大任务,把制度优势更好转化为国家治理效能既是新时代新阶段迈向高效能治理的内在规定与推动高质量发展的动力支撑,也是新形势新场景下创造高品质生活的必经途径和保障高水平安全的现实选择,更是在世界百年未有之大变局中稳步推进实现中华民族伟大复兴的理性选择和持续贡献中国治理方案与治理智慧的时代要求。[5]从国家治理系统的内外部环境来看,当今世界正经历百年未有之大变局,经济、技术、人口、环境、能源、国家能力等结构性变量的交叠互构使得国际力量对比发生显著变化,全球治理向多极化方向加速重构并呈现出动荡混乱的过渡性特征。[6]近年来,科技革命和产业变革快速演进,地缘政治冲突升级,全球贸易保护主义再现抬头之势,各种因素相互交杂并不断革新,重塑着既存的国际秩序与全球竞争格局。同时,大国博弈给国家发展与治理造成了很大的不确定性风险,而经济社会复杂性的提高又导致社会治理与风险管理难度空前加大,新冠肺炎疫情全球大流行及其影响的长期化进一步加速了国际局势变革与国内治理转型。当此之际,为更好适应党和国家事业发展面临的新形势新任务新要求,在制度优势不断强化与治理效能持续释放的基础上,以制度优势助推国家治理效能得到充分提升,既有利于我国高效应对国内外发展环境和治理生态复杂深刻变化带来的风险挑战,进一步驱动我国国家治理现代化的进阶性跃升,也可以为世界各国贡献治理现代化的中国方案与中国智慧。[7]为此,不仅要把具有显著优势的中国之制坚持巩固好,还要不断推进其完善发展,以中国善制持续创造中国善治,形成国家高效能治理新格局。

二、制度优势转化为国家治理效能的理论认知

理论是实践的先导。推动实现国家治理现代化的进阶性跃升,就要进一步深化制度优势转化为国家治理效能的理论认知,把握好制度优势与治理效能的辩证统一关系,明晰国家制度與国家治理体系的显著优势及其层次架构,厘清制度优势转化为国家治理效能的内在机理。

(一)制度优势与国家治理效能的辩证统一

制度优势与国家治理效能是辩证统一的有机整体,制度优势是生成国家治理效能之基源,国家治理效能是检验制度优劣之凭据。

一方面,国家制度与国家治理体系是国家治理实践展开的规则依据,不断强化制度优势是国家治理效能得以稳步提升的基本前提。制度理论研究表明,具有竞争优势的制度一般满足以下条件,即遵循正确制定程序,制度规则科学合理,有良好运行环境支撑,受到制度相关人的高度认同,能够在历史、理论、实践三重逻辑之间实现融汇贯通。[8]我国国家制度与国家治理体系建设遵循如下实践原则,即始终坚持党的领导;始终坚持人民至上和统一战线;始终坚持走中国道路;始终坚持以马克思主义中国化的最新成果和科学理论为指引;始终坚持独立自主,高度重视国家发展与治理的自主性。[9]这保证了我国国家制度与国家治理体系引领主体的先进性、价值导向的公共性、内容设计的科学性、结构功能的全面性、制度运行的有效性,夯实了国家治理效能转化提升的制度根基。7BD9C040-083C-48D0-8F45-EADADD9C6291

另一方面,国家治理是党领导人民对国家制度与国家治理体系进行运用与调适的实践过程,持续提升治理效能是不断强化制度优势的具体表现。治理效能生成释放与转化提升的过程就是党领导人民以国家制度与国家治理体系吸纳、整合治理资源并将其蕴藏的有利作用发挥出来,实现国家治理的高效率、高质量与可持续,进而有效完成治理任务、达成治理目标的过程。[10]中国特色社会主义进入新时代,经由系统的顶层设计,国家治理的体制机制得到了适应性调整、创新性重构与系统性优化,在建设發展过程中更加完善和成熟,制度优势与治理效能呈现出有机统一、耦合强化的新态势,国家在脱贫攻坚、防疫抗疫、重大科技攻关等领域取得了举世瞩目的成就,为续写和开创中国之治新奇迹奠定了扎实的效能基础。

(二)国家制度和国家治理体系的优势架构

党的十九届四中全会从十三个方面对我国国家制度和国家治理体系的显著优势进行了概括提炼与总结归纳,既阐明了制度优势转化为国家治理效能的核心释放界域,也明晰了国家治理系统在政治、经济、军事与文化层面的制度优势架构。

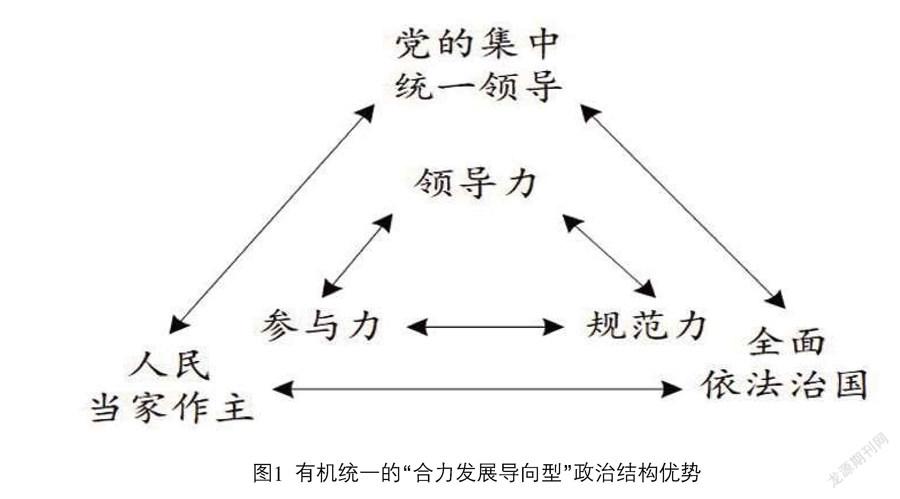

首先,有机统一的政治结构优势在国家治理系统运行中发挥着中轴支柱作用。国家治理是一项超大规模的复杂系统工程,党的集中统一领导发挥着控制中枢和方向牵引的作用,人民当家作主的制度体系及其全过程人民民主的运作形态为国家治理系统提供了活力源泉,全面依法治国则为国家治理系统的正常运行提供了秩序基础,“党的集中统一领导——人民当家作主——全面依法治国”运行原则的有机统一共同形塑了“合力发展导向型”的政治结构优势,形成了“合力发展导向型”的国家治理格局,在国家治理实践中彰显出领导力、参与力与规范力高度统一的合力优势(见图1),为制度优势转化为国家治理效能注入了主导支持力和强大推动力。在此意义上,国家治理就是中国共产党领导人民依法、科学、有效地治国理政。

其次,统筹协调的经济发展优势为国家治理系统持续运行提供了强大资源基础。社会主义是中国之制的本质属性,这不仅体现在以人民为中心的发展思想上,还落实到我国的所有制和分配制度上,并以坚持全国一盘棋和集中力量办大事的运作方式彰显出来。经济社会发展中各方面积极性的广泛调动有利于打破资本异化发展与治理公共性缺失的困境,财政资源的合理汲取与有效使用以及社会利益、经济利益与安全利益的有机调和则较好地对冲了国家治理中市场逻辑与权利逻辑之间的冲突。经济基础与上层建筑的高度适配有利于不断解放和发展社会生产力,不断保障和改善民生、增进人民福祉,为迈向共同富裕提供扎实的资源基础;有助于夯实国家制度与国家治理体系的基源性优势;有利于真正实现人民发展与人民治理。

再次,先进和谐的社会文化优势为国家治理系统顺畅运行发挥着柔性润滑作用。以中华优秀传统文化为土壤、以世界先进文化为镜鉴、以社会主义核心价值观为主流、以马克思主义为思想统领的社会文化与意识形态权力网络的建构、巩固与优化,形成了一种“上下同欲、左右同心、风雨同舟”的强大软实力与信心力,并以“生产”“整合”“吸纳”为核心机制构筑强化了国家与社会间的相互支持关系。价值目标的制度化运行为中华民族团结奋斗、繁荣发展凝聚了共同体意识,价值塑造的制度化运行为国家治理凝聚了共同的理想信念、价值理念、道德观念,价值协调的制度化反馈则为社会有机和谐发展带来了生机与活力。[11]三重核心机制协同发力形成了国家制度与国家治理体系的认同性优势,文化自信与国家认同得到持续性强化,国家治理系统得以实现自我更新与调适。

最后,稳固牢靠的安全保障优势为国家治理系统稳定运行提供了坚强有力保障。国家治理现代化不是单靠敲锣打鼓就能实现的,需要进行伟大斗争,党指挥枪是确保中国革命、建设、改革与发展得以稳步推进的首要保障,是确保人民军队绝对忠诚于党和人民的根本原则,为国家主权、安全和发展利益提供了坚实保障。秉持坚持独立自主和对外开放相统一的原则积极参与全球治理,大力推进构建人类命运共同体,努力推动国际秩序与国际格局更新重构,并以“一国两制”稳步推进祖国和平统一,形成了国家制度与国家治理体系的保障性优势,有利于为维护我国国家发展与治理提供繁荣稳定、长治久安的生态基础,降低国家治理的摩擦成本和机会成本;有利于避免外力侵扰导致的系统性失灵,保持国家发展与治理的自主性。

以上四个层面的制度优势架构共同构筑起国家治理系统的政治、经济、社会文化和意识形态以及军事权力网络,[12]权力网络系统之间的耦合协同,又强化了制度优势架构的体系性特征,为国家治理效能转化提升夯实了制度优势基础。

(三)制度优势转化为国家治理效能的关键因素

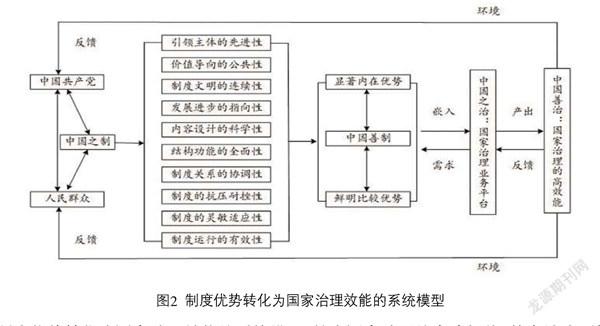

从系统思维来看,制度优势转化为国家治理效能的过程实际上就是中国共产党领导人民将制度优势嵌入到国家治理业务平台之中,推动中国之治迈向中国善治的过程(见图2)。这一过程是在开放系统中展开的,系统场域及其治理生态构成制度优势向治理效能转化的基本面并对治理效能转化实践产生关键性影响。[13]治理场域中的治理规模和风险挑战越大,制度优势向国家治理效能转化的阻力越大、摩擦成本越高,且风险挑战间的关联性较大,如在新冠肺炎疫情爆发期间,各类风险挑战便呈现集中爆发、叠加放大的态势,给社会治理、国家治理甚至全球治理造成了很大影响。同时,新冠肺炎疫情防控也凸显了国家治理体系、治理运行机制与制度执行能力对提升治理效能的关键性影响。资本主义与社会主义之间的制度属性对于疫情治理效能的差异性影响也被凸显出来,社会主义制度的显著优越性得到集中体现,不仅映衬出不少西方国家政治体制加速衰败的颓势,更有力回击了西方中心主义拥趸者的“历史终结论”。

基于制度优势转化为国家治理效能的系统模型,结合国家治理的实践规律,笔者认为,科学完备的制度体系、联动集成的运行机制、强大坚韧的治理能力是促进制度优势向治理效能转化的关键影响因素,制度优势转化与治理效能生成的过程始终遵循“制度——治理”有效性逻辑,[14]即发挥制度优势需要通过治理有效来实现,而制度优势到治理效能的转化需要通过“实践表达”来完成。在此基础上,对制度、能力、规模、风险四个关键变量之间的关联逻辑与作用机理进行简要分析,可以得出国家治理效能的一般表达式,即国家治理效能=制度优势×治理能力/(治理规模+风险挑战)。从中可以发现,在既有约束条件不变或较为稳定的情况下,要推动制度优势更好转化为国家治理效能,一方面,需要做大“分子”,即加强制度领导力、增强制度整合力、提升制度适应力、激发制度创新力,持续优化制度设计,修补制度缝隙短板,强化制度韧性与兼容性,提升制度内在优势,凸显制度的比较优势,不断提高领导干部用制度来进行有效治理的能力以及人民群众在制度规则内有序参与治理能力;另一方面,需要减小“分母”,即加强源头治理与前瞻性治理,降低治理的内外部风险挑战,合理预估经济社会条件变化可能引致的治理内容与规模的扩增,以主动变革提高治理的灵活适应性,做到临危不乱、遇乱不慌、遇挫有为,有效应对治理负荷扩增产生的治理压力。7BD9C040-083C-48D0-8F45-EADADD9C6291

三、制度优势转化为国家治理效能的实践进路

“十四五”时期,推动制度优势更好转化为国家治理效能,要以政治势能推动持续释放内源动力,以主体有机协同系统夯实合作基础,以政府职责优化有效打通关键环节,以干部担当作为不断强化实践支撑,以统筹过程管理稳步增强质量保障,在党的领导下不断推动国家治理效能得到新提升,向与高质量发展新格局、高品质生活新气象、高水平安全新局面相适应的高效能治理新阶段大步迈进。

(一)以政治势能推动持续释放内源动力

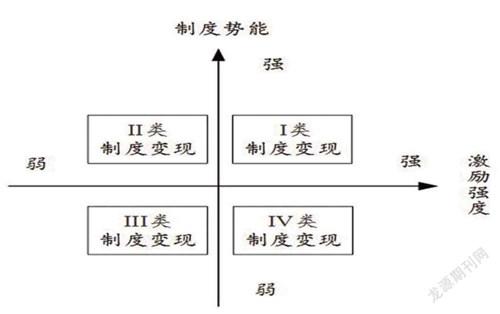

高位推动的政治势能是制度优势转化为国家治理效能的能量机制,这是由我国国情决定的——党的领导是中国特色社会主义制度的本质特征与最大优势。“政治势能”是革命时期帮助党在险恶政治环境下凝聚思想和战斗力,凭借强大意识形态、有效组织动员取得政权并在建设时期和改革进程中对国家和社会实施支配性治理的一种机制,[15]集中体现了“中国特色”。在现代国家治理系统中,党的领导所产生的政治势能实际上发挥着能量生产机制或内生动力机制的作用。从纵向结构看,政治势能一般遵循“酝酿趋势——构建权势——宣传造势——形成定势”的驱动路径。从央地协同治理过程看,制度优势转化为国家治理效能的过程就是中央的制度和政策制定后,地方政府发挥自主性进行策略性解读,寻找制度激励点并对制度作适应性调整;中央成立专门组织负责推进,高度重视并大力宣传,进而强化制度意识,增强制度认同,塑造和优化制度环境,推进制度顺利执行的过程。在此期间,政治势能被注入到制度规则之中形成制度势能,制度势能强弱与激励机制强弱都会影响到制度優势转化为国家治理效能的实现。具言之,制度势能与激励机制双强,则制度优势能够较好转化为治理效能,实现I类制度变现;制度势能与激励机制双弱,则制度优势无法有效转化为治理效能,实现III类制度变现;制度势能与激励机制一强一弱则会产生II和IV两种制度变现模式,其中II类制度变现对政府注意力要求较高,而IV类制度变现的激励成本较高(见图3)。从静态视角来看,在四种制度变现类型中,制度优势转化为国家治理效能的理想变现模式是II类,即政府高度重视,在制度势能加持下,制度变现所需的激励成本较低,制度的自我实施机制较强。但实际上,制度优势转化为国家治理效能的变现模式更多的是I类,即不仅需要政府高度重视,还要有较强的激励机制支撑。而III类制度变现与IV类制度变现由于制度势能弱,其制度变现效果往往随着激励机制的强弱而发生相应变动。

在制度变现类型学分析的基础上,进一步考察政治势能加持视角下的制度变现过程可以发现(见图4),一项制度在“党中央——国家部委——地方政府”的运作流程中,政治势能起着放大和凸显的作用,激励机制则起着维系调适作用,为了降低制度变现成本,通常中央政府会以“法制化”的方式对制度进行“法律赋权”以提高其制度权威,同时会结合地方实际进行调适,将其嵌于科层制的压力型体制之中,进而在执行监督与考核评估中得到持续优化改良,不断变现。[16]

政治势能推动是驱动制度优势转化为国家治理效能的能量机制,不仅显著制度优势离不开政治势能的加持,而且五年规划、中央一号文件、党和国家机构改革方案、碳中和碳达峰政策等制度文件的落实无不需要政治势能的有效加持。若制度无法得到有力的贯彻落实,就会频仍出现制度空转、执行偏差等问题,制度效能也就无法高效转化为治理效能。因此,推动制度良性变现需要“积极造势”“科学蓄势”“潜心谋势”“主动借势”“自觉顺势”,在党的领导下将政治势能贯穿于制度优势转化为国家治理效能的各环节、各方面、各领域,使治理效能能够均衡发挥、协同生成、持续释放。

(二)以主体有机协同系统夯实合作基础

国家治理现代化实际上就是中国共产党领导人民群众合作治理以不断提升国家现代化水平的过程,党与人民群众有机协同是制度优势转化为国家治理效能的主体性基础。在将我国制度优势转化为国家治理效能的过程中,党发挥着领导全局、协调各方的中心控制作用,是市场和社会得以稳定、有效运转的根本保证,推动治理主体协同关键要加强党的制度化治理。中国共产党领导是中国之制的最大优势与本质特征,以中国共产党为领导核心的国家治理既是历史的选择,也是人民的选择。[17]历史表明,党的领导可以有力保证国家治理目标的制定、蓝图的绘就、布局的宏远、力量的集聚与模式的创新。[18]在国家治理进程中不断形成的独具特色的党政治理结构兼具治理弹性和功能机制复合性特征,[19]为制度优势向治理效能转化提供了结构性基础,使得政党推动成为迈向高效能治理的磅礴伟力。然而,在国家治理实践中,“上有政策、下有对策”的变通性执行和“积极表态,消极行动”的虚假性执行留下了违法违规操作空间,还给“钻空子,打擦边球”的利己性执行敞开了投机口子。[20]此外,人民群众在参与治理实践中也出现冷漠对待、热情下降、缺乏参与渠道甚至不信任政府的问题。上访和小事闹大成为公众表达利益诉求的替代手段,基层治理中出现了公众虚假在场或离场的问题。为此,要加强和改善党对制度优势转化为国家治理效能的全方位、全过程领导,将党的领导贯穿于制度的顶层设计、制度的分层对接、制度的有效执行以及制度的监督反馈等各环节,将党的领导的制度优势充分释放转化出来。[21]同时,还要充分实现治理民主,在制度优势转化为国家治理效能的实践中大力发扬全过程人民民主,将人民群众的治理力量有序汇聚起来,充分发挥人民群众在制度优势转化为国家治理效能中的主体性作用,在人民群众自治事务上不断提升自治效能,在政府公共事务上要开门问策,汇聚民智民力,鼓励人民群众提升治理素养能力,积极参与政府治理实践。[22]为推进制度优势向国家治理效能有效转化,应将党的领导贯穿于国家治理的各环节各领域,大力发扬全过程人民民主。

无论国家治理还是政府治理抑或社会治理,本质上都是党领导下的人民治理 ,推动制度优势更好转化为国家治理效能,要提升多元治理主体的协同合作度。国家治理之所以不同于国家统治或管理,关键在于多元主体有机协同。[23]曾经,西方理论界提出的“国家——社会”二元分析框架大行其道,一些学者片面且不切实际地鼓吹不要政府、多中心、去组织化的治理,将国家与社会生硬对立起来,结果就是落入资本逻辑主导的低效治理窠臼中,消解了治理的国家逻辑,国家治理的主体性领导力量被遮蔽于喧嚣之中。[24]而今,学界普遍认为,“国家——政党——社会”范式[25]更符合我国国情,国家治理实践中应在党的领导下充分发挥人民群众的自组织功能,以制度规范、价值引导、技术赋能驱动自组织机制进化完善,推动党的领导机制与人民群众自组织机制协同发力,以主体有机协同持续提升党组织、政府、企业、社会组织以及公众之间的合作治理效能。7BD9C040-083C-48D0-8F45-EADADD9C6291

(三)以政府职责优化有效打通关键环节

党中央发挥着总揽全局、协调各方的作用,政府则扮演着制度优势转化为国家治理效能主要推动者的角色。从“结构——功能”理论来看,优化政府职责体系是推动国家治理效能得到新提升的关键环节。

在计划经济体制下,我国政府机构设置出现“职责同构”①现象。改革开放以来,在计划经济向社会主义市场经济转型过程中,“职责同构”形成的“条块矛盾”,不仅降低了资源配置效率,还阻碍了社会结构的分化与整合。[26]“职责同构”下“凭政绩用干部”的粗放激励方式更是扭曲了干部激励结构,客观上助推滋长了官僚主义,成为国家治理效能提升的现实障碍。因此,要提升国家治理效能,亟待打破“职责同构”造成的条块分割困境。近年来,党中央高度重视政府职责体系优化问题,党的十八届三中全会提出了新的政府职能观,以“中央地方两层次职责”丰富“十六字四方面职能”,力图促进职能职责的分工优化,以期避免“职责同构”现象,更好发挥“两个积极性”。[27]在党和国家机构改革背景下,党政同责与党内归口管理的全面加强为政府职责体系优化增强了政治保障,“放管服”改革与数智化技术形态则为其提供了动力支撑与技术手段,由此政府职责配置呈现出从“同构”到“重构”与“序构”的良好趋势。[28]

新时代,持续推进政府职责体系优化应将国家制度与国家治理体系的显著优势嵌入到政府职责体系改革优化的实践之中,在政府职责体系优化过程中实现制度优势的效能转化。一是将党的领导的显著优势转化为政府职责体系优化的治理效能,以党的领导提升政府职责体系优化的自主性与积极性,以改革创新、破立并举的精神将党和国家机构改革方案切实贯彻执行到位,推进行政政治化与管理项目化,有效破解政府机构臃肿、职能叠加而效率低下、成本居高不下的问题,清除部门逐利主义、地方山头主义生长的土壤。二是将以人民为中心的显著优势转化为驱动政府公共服务职能优化的治理效能,尤其是要不断推进基层治理的网格化,切实加强民生保障,回应和满足人民群众实现美好生活的需要,在推进共同富裕过程中提高人民群众的安全感、幸福感、满意度。三是将基本经济制度和坚持全国一盘棋的显著优势转化为驱动政府促进经济增长职能优化的治理效能,推广权力清单化,加快推进“放管服”改革,推动经济社会高质量发展,解决发展不平衡、不充分问题。四是将坚持人民当家作主和依法治国的显著优势转化为驱动政府权力监督职能和分配正义职能优化的治理效能,提高公共权力运行和监督的规范化、制度化、法治化、智能化水平,切实保障社会公平正义,有效维护人民权益。总之,政府职能承载着实践公共性的使命,要以政府职责体系优化推动实现公共利益、高效供给公共服务、持续培育公共精神、合理达成公共目标,在推进制度优势良性变现过程中不断提高公共治理效能。

(四)以干部担当作为不断强化实践支撑

干部是制度执行的核心主体,在制度优势转化为国家治理效能的过程中发挥着组织、管理、领导的能动性作用。[29]干部担当作为有利于调和制度运行中价值理性与工具理性的矛盾与冲突。同时,干部担当作为还是制度运行的润滑剂,在制度运行中能够有效降低结构摩擦和体制内耗,鼓励和保护制度执行机制创新,激活和填补制度执行网络中的“结构洞”,把制度运行的环节“链接”起来、机制“桥接”起来。然而,在高压反腐的背景下,一些干部一度出现了“为官不为”的问题。例如:面对大是大非,不敢亮剑,沦为两面人;面对矛盾困境,不敢迎难而上,保持着不求有功、但求无过的避责心态;面对危机,不敢挺身而出;面对失误,害怕承担责任;面对歪风邪气,不敢坚决斗争,故意视而不见。此外,在制度执行过程中一些干部在其位不谋其政,以“避责”替代“邀功”,以所谓的“躺平”拒斥“内卷”,形式主义作风泛滥,痕迹管理蜕化为痕迹主义。这些问题导致制度运行受阻,公权力异化,阻滞了制度优势向治理效能的转化提升。[30]在此情势下,对干部队伍进行有效激励以使其担当作为,对于优化制度执行环境、打通制度执行梗阻、纠正制度执行背离、推动制度良性变现至关重要。

改革开放以来,我国的干部激励机制形成了两种主导模式,即以正向激励为引导的“晋升锦标赛”模式[31]和以负向激励为约束的“压力型体制”模式,[32]二者本质上都是以晋升信号来驱动干部履行职责、担当作为。可以说,这两种激励模式在改革开放的特定时代背景和历史条件下起到了实现组织与成员激励相容的作用,但其消极效应近年来也日益凸显。一方面,既有激励机制的弊病催生了官场逆淘汰现象,损害了一些有为而无位的干部干事创业的热情,恶化了官场生态;[33]另一方面,随着经济社会发展条件的快速变化,干部群体的异质性特征更加凸显,原有的激励机制无法满足多元化的激励诉求。同时,基层治理实践中干部考核评价与负向激励过多,而奖励容错与正向激励偏少。因此,目前的激励机制需要加以修改调适和补充完善。一是要更新优化“指标竞赛”的内容,持续完善考核指标体系,变简单的“GDP数字单一竞赛”为“多维指标综合考量”,同时要合理使用“一票否决制”,避免刚性问责过度泛化。二是要在“干中学”和“学中干”的过程中对干部赋能放权,构建风险分担和激励兼容机制,合理均衡治理实践中问责与容错机制间的内在张力,营造担当作为和干事创业的良好氛围,有效回应干部群体多元异质的激励诉求。如此,才能充分调动干部队伍担当作为的积极性,為推动制度优势更好转化为国家治理效能提供实践支撑。

(五)以统筹过程管理稳步增强质量保障

统筹过程管理有利于实现国家治理子系统之间的协同与衔接,在信息反馈过程中及时进行纠偏调平,不断激发治理系统的能动性。[34]以统筹过程管理稳步增强质量保障,是推动制度优势更好转化为国家治理效能的重要环节。具言之,一是持续强化制度优势的生产与再生产机制。要全面维护制度权威,以“制度化治理”“法治化治理”为实践遵循,强化领导干部的制度意识和人民群众的制度认同;要持续加强制度建设,实现制度优势的“开源节流”,以制度改革提高制度供给有效性;要充分凝聚制度共识,培育制度执行文化,优化制度执行环境;要健全高效、顺畅、低廉的制度运行机制,形成开放式治理机制,创新制度执行方式;要加强制度执行监督机制建设,强化制度执行评估反馈工作,避免制度的机械化执行。二是不断提升制度与政策之间的适配性。宏观高阶制度优势向治理效能的转化需要通过政策体系来实现,[35]将制度与政策的积极效应更好发挥出来,消解制度政策不适配产生的消极效应,尽可能地减少政策悬空、政策打架、政策执行偏差等现象对制度优势转化为治理效能的阻滞,不仅要从纵向上推动各级“制度——政策”分层衔接,还要从横向上解除各类“制度——政策”的兼容性冲突。三是统筹推进“优势治理”与“短板治理”,既要“固根基,扬优势”,又要“补短板,强弱项”。新时代,随着党的指导思想的创新、制度体系的顶层设计、全面从严治党的纵深发展,国家治理取得了历史性成就,治理效能获得了前所未有的累积性提升。但应看到,在制度优势转化为国家治理效能过程中尚存在治理主体协同低效、治理过程不够规范、治理数智化水平亟待提高等问题。因此,需要树立反思型治理观,[36]持续推进治理体系科学化、手段数智化、过程规范化、功能实效化,坚持和加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,不断降低治理成本,持续提升治理质量,增强治理系统的韧性。四是统筹发展与治理,走发展型治理之路。古今中外的国家治理经验表明,发展与治理失衡极易使国家陷入锁定状态、现代化进程中断甚至消亡瓦解,只有发展与治理平衡协同才能有效推进国家现代化建设。中国特色社会主义道路是高质量发展与高效能治理相互强化、并行共进之路,“四个现代化+国家治理现代化”是中国式现代化新道路的鲜明特征,而推动制度优势向国家治理效能更好转化,就要实现发展与治理有机统筹、一体推进。7BD9C040-083C-48D0-8F45-EADADD9C6291

①所谓“职责同构”,是指在我国政府间关系中,不同层级的政府在纵向间职能、职责和机构设置上的高度统一、一致。即每一级政府都管理大体相同的事情,机构设置“上下对口,左右对齐”,并在国家的法律和制度基础、政府经济和社会管理体制等各个领域有着多方面的表现。

【参考文献】

[1]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N].人民日报,2013-11-16(01).

[2]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-28(001).

[3]中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》[N].人民日报,2018-03-22(001).

[4]中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定[N].人民日报,2019-11-06(001).

[5]丁志刚,李天云.国家治理效能得到新提升:内在逻辑、战略意蕴与实现路径[J].学习论坛,2021,(5):63-72.

[6]陈昌盛,许伟,兰宗敏,江宇.“十四五”时期我国发展内外部环境研究[J].管理世界,2020,(10):1-14+40+15.

[7]丁志刚,李天云.“十四五”时期提升国家治理效能的意蕴、框架与路径[J].青海社会科学,2021,(1):37-49.

[8]江必新,马世嫒.将制度优势转化为治理效能的若干思考[J].科学社会主义,2021,(2):129-138.

[9]中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[N].人民日报,2021-11-17(001).

[10]丁志刚,李天云.迈向高效能治理:理论认知、困境预判与因应之道[J].学术交流,2022,(1):5-16+191.

[11]周尚君.地方政府的价值治理及其制度效能[J].中国社会科学,2021,(5):150-168+207-208.

[12]路风.中国经济为什么能够增长[J].中国社会科学,2022,(1):36-62+204-205.

[13]夏志强.国家治理现代化的逻辑转换[J].中国社會科学,2020,(5):4-27+204.

[14]丁志刚,李天云.制度优势转化为治理效能:深层逻辑与核心机制[J].中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2021,(2):59-70.

[15]贺东航.“政治势能”:中国共产党治理之道的内在图式[J].行政论坛,2021,(3):5-9.

[16]贺东航,孔繁斌.中国公共政策执行中的政治势能——基于近20年农村林改政策的分析[J].中国社会科学,2019,(4):4-25+204.

[17]郭定平.政党中心的国家治理:中国的经验[J].政治学研究,2019,(3):13-22+125.

[18]姜辉,林建华.当代中国历史方位和发展阶段的科学判断及其演进逻辑[J].中国社会科学,2022,(1):13-35+204.

[19]王浦劬,汤彬.当代中国治理的党政结构与功能机制分析[J].中国社会科学,2019,(9):4-24+204.

[20]丁志刚,李天云.习近平关于国家治理效能重要论述的科学内涵与当代价值[J].学习论坛,2022,(2):12-20.

[21]吕普生.我国制度优势转化为国家治理效能的理论逻辑与有效路径分析[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2020,(3):18-33+2.

[22]王岩,魏崇辉.协商治理的中国逻辑[J].中国社会科学,2016,(7):26-45+204-205.

[23]丁志刚,李天云.新时代中国国家治理的六维认知[J].长白学刊,2022,(1):26-36+2.

[24]陈进华.治理体系现代化的国家逻辑[J].中国社会科学,2019,(5):23-39+205.

[25]景跃进.将政党带进来——国家与社会关系范畴的反思与重构[J].探索与争鸣,2019,(8):85-100+198.

[26]朱光磊,张志红.“职责同构”批判[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2005,(1):101-112.

[27]朱光磊.全面深化改革进程中的中国新治理观[J].中国社会科学,2017,(4):27-39.

[28]朱光磊,杨智雄.职责序构:中国政府职责体系的一种演进形态[J].学术界,2020,(5):14-23.

[29]姚中秋.干部作为政治能动者的一种类型:一个初步的分析框架[J].江苏行政学院学报,2022,(2):68-76.

[30]倪星,王锐.权责分立与基层避责:一种理论解释[J].中国社会科学,2018,(5):116-135+206-207.

[31]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007,(7):36-50.

[32]杨雪冬.压力型体制:一个概念的简明史[J].社会科学,2012,(11):4-12.

[33]刘建,刘瑞一.“逆淘汰”程度与根源——对官场逆淘汰的调查分析[J].人民论坛,2014,(27):16-18.

[34]张树华,王阳亮.制度、体制与机制:对国家治理体系的系统分析[J].管理世界,2022,(1):107-118.

[35]燕继荣.制度、政策与效能:国家治理探源——兼论中国制度优势及效能转化[J].政治学研究,2020,(2):2-13+124.

[36]范柏乃,林哲杨.政府治理的“法治——效能”张力及其化解[J].中国社会科学,2022,(2):162-184+207-208.7BD9C040-083C-48D0-8F45-EADADD9C6291

Transforming Institutional Advantages into National Governance

Effectiveness:Theoretical Cognition and Practical Paths

Ding Zhigang,Li Tianyun

Abstract:Transforming institutional advantages into national governance effectiveness is a practical adherence to promoting the further deepening of national governance modernization,a rational choice to effectively respond to the world's unprecedented changes in a century,and an era requirement to continuously contribute China's governance plan and governance wisdom.To deepen the theoretical understanding of the transformation of institutional advantages into national governance effectiveness,we should grasp the dialectical and unified relationship between institutional advantages and national governance effectiveness,expound the significant advantages and hierarchical structures of national institutions and governance systems,and clarify the underlying mechanism for transforming institutional advantages into national governance effectiveness.Based on the new stage of development,to promote the better transformation of institutional advantages into national governance effectiveness,it is necessary to continuously release endogenous governance power by making use of the political potential energy formed by the leadership of the Communist Party of China,consolidate the foundation of cooperative governance with a multi-subject organic synergy system,effectively open up key links in national governance with the optimization of government responsibilities,take the responsibilities of cadres as the political support for continuously strengthening the practice of national governance,and Steadily enhance the quality assurance of national governance through overall process management.

Key words:modernization of national governance;institutional advantages;national governance efficiency;efficient governance7BD9C040-083C-48D0-8F45-EADADD9C6291