国内碳排放权交易综合性立法刍议

梅鑫 丁粮柯

摘 要:面对“碳达峰、碳中和”目标,我国的碳排放权交易立法时间紧迫、任务繁重。目前,碳排放权交易立法存在层级较低、立法依据不充分、现存规范之间存在冲突等问题,未来碳排放权交易立法应借鉴域外经验,采取综合性立法模式,尽快制定《低碳发展促进法》和《应对气候变化法》。碳排放权交易综合性立法需要明确碳排放权的产权地位,完善碳排放权市场化交易机制,协调碳排放权交易各部门职责,完善权利救济与法律监管制度。结合我国东西部之间、沿海与内陆之间经济发展水平差异较大的现实情况,碳排放权交易立法可以央地并举,鼓励有条件的地区根据本地经济发展与产业升级、低碳清洁生产的实际需要,制定符合本地区实际的碳排放权交易规范。

关 键 词:碳排放权交易;立法模式;立法层级;综合立法

中圖分类号:D922.6 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2022)05-0120-10

收稿日期:2021-12-22

作者简介:梅鑫,中共中央党校(国家行政学院)政治和法律教研部博士研究生,研究方向为领导干部法治思维;丁粮柯,中共中央党校(国家行政学院)政治和法律教研部博士研究生,研究方向为当代中国政府与政治。

基金项目:本文系中共中央党校(国家行政学院)校级科研项目“基于权利体系化的自然资源法律制度研究”的阶段性成果,项目编号:2021ZNZX018;自然资源部不动产登记中心课题“自然资源法律体系研究”的阶段性成果,项目编号:2020-FL-08。

作为《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》和《巴黎协定》的缔约国,我国承诺将在2030年前实现碳达峰、在2060年前实现碳中和,国家“十四五”规划和二○三五年远景目标提出推进碳排放权市场化交易。[1]通过审视我国碳排放权交易制度的发展现状发现,我国碳排放权交易的制度实践与预定目标仍存在差距、碳排放权交易法律制度体系尚未完整建立、碳排放权交易立法层级较低、交易管理与权利救济机制不健全等短板正制约着我国碳排放权交易管理制度的科学化与现代化。为此,我国应尽快研究确定碳排放权交易的立法模式,推进制定符合我国国情现实需要、体系清晰完整的碳排放权交易相关法律规范。

一、 碳排放权交易综合性立法的重要意义

目前,生态环境部与原国家应对气候变化主管部门国家发展改革委员会的思路是以发电行业为代表的重点碳排放行业为突破口,通过对若干具体碳排放行业的碳排放配额分配、报告与核查、注册登记和交易监督管理等内容分别进行立法探索,在总结归纳的基础上构建全国性碳排放权交易法律制度体系。这种分立式立法模式在碳排放权交易的前期制度试点阶段具有较强的可行性,但是结合碳达峰的近期目标与碳中和的中长期目标,推进碳排放权交易领域综合性立法已势在必行。法学界的学者呼吁通过加快制定《低碳发展促进法》和《应对气候变化法》等基础性法律规范,以实现碳排放权交易与《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《能源法》)《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环境保护法》)《中华人民共和国循环经济促进法》(以下简称《循环经济促进法》)《中华人民共和国环境保护税法》(以下简称《环境保护税法》)《中华人民共和国金融法》(以下简称《金融法》)等法律的协调统一,构建整体性的保障低碳生产的法律体系。[2]综合性立法模式可以通过框架立法的形式将有关低碳经济生产与生活的原则、制度予以规范化,强化法律法规支撑和执法监督,为碳排放权交易的各层级立法提供法律依据。

(一)为碳排放权交易提供充分的立法依据

目前,生态环境部制定的《碳排放权交易管理办法(试行)》(以下简称《管理办法(试行)》)属于部门规章,为了解决《管理办法(试行)》立法层级过低的问题,国务院正着手制定《碳排放权交易管理暂行条例》。从立法进展的情况看,碳排放权交易立法大概率会通过行政法规的形式予以公布。根据《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)第六十五条规定,行政法规的制定应当有宪法与法律的明确依据,但是未来即将出台的《碳排放权交易管理暂行条例》仍缺乏充分的立法依据。有观点认为,《碳排放权交易管理暂行条例》的上位法制定依据应当是《中华人民共和国大气污染防治法》(以下简称《大气污染防治法》),碳排放权交易管理属于《大气污染防治法》第二条第二款涉及的温室气体协同控制。但是这一解释并不合理,其原因在于《大气污染防治法》最主要的防治对象是二氧化硫等大气污染物,而不包括二氧化碳,《大气污染防治法》“防治大气污染”的立法目的与碳排放权交易实现温室气体总量控制、推进温室气体减排的目的并非完全相同。因此,必须推进碳排放权交易的综合性立法,通过制定碳排放权交易管理领域的基础性法律规范,以作为《管理办法(试行)》以及未来的《碳排放权交易管理暂行条例》的上位法,为碳排放权交易立法提供充分依据。

(二)清除碳排放权交易的现实障碍

目前,碳排放权交易立法存在诸多理论与制度障碍,无法通过生态环境部制定的部门规章予以有效解决,而通过碳排放权交易综合性立法的方式予以清除。一是明确碳排放份额的产权地位。碳排放权交易制度的理论基础源于科斯定理,科斯定理认为在交易成本客观存在的前提下,产权界定与归属的法律配置是产权交易流转的前提和基础,也是决定产权效率的重要初始条件。但是,《管理办法(试行)》等部门规章与规范性文件仍然是将碳排放份额的确定与分配视作行政机关的内部行政行为,没有进行充分的产权制度化型构,导致碳排放份额的实际交易案例无法真正反映市场需求。只有通过综合性的碳排放权交易立法,才能依据《立法法》对碳排放权的产权性质进行合法、明确与有效的规定。二是实质性建立碳排放权的市场化定价与交易机制。国内碳排放权交易整体上尚未完全实现市场化定价与资源配置,如《管理办法(试行)》没有明确碳排放权交易是否需要缴纳增值税、环境保护税,也未规定企业能否将碳排放份额作为信用担保进行抵押质押融资,企业破产后能否将它作为破产财产进行分配。通过碳排放权交易综合性立法能够有效地形成碳排放权的市场定价机制,并对碳排放权的计税规则、承继制度、担保融资制度、破产制度等内容予以具体规制。三是形成全面的碳排放权配额分配纠纷救济机制。《管理办法(试行)》没有给予排放单位对被列入重点排放单位目录以及排放份额分配行为的充分异议权利,仅规定相对方可以向生态环境部门提出行政复核。碳排放单位需要控制温室气体排放并承担配额清缴义务等一系列配套义务,因此,排放单位有权针对生态环境部门将其列入重点排放单位目录以及分配特定碳排放权配额的行为提起异议与行政诉讼。通过碳排放权交易综合性立法,有助于强化碳排放单位的权益保护。

(三)有助于协调碳排放权交易管理中多部门的职权行使

碳排放权交易制度涉及能源开发、低碳循环生产等多个领域。一方面,碳排放权交易需要生态环境部门履行监管职责,对碳排放权配额的分配、碳排放配额总量等内容进行监管;另一方面,碳排放权交易还需要市场监督管理、审计等部门对碳排放权交易市场准入、碳排放权交易审计等内容进行管理监督。监管主体之间职责范围的交叉问题,需要通过碳排放权交易综合性立法的方式制定相關法律规范予以协调解决,制定的法律规范需要与《节约能源法》《环境保护法》《循环经济促进法》《清洁生产促进法》等多项法律规范进行协调配合。以金融监管为例,我国目前碳排放权交易主要是碳排放配额的现货交易,随着国内碳排放权交易机制的不断完善,对国外碳排放权交易金融监管经验的借鉴会涉及到碳排放份额的远期期货交易、碳金融衍生品交易以及抵押质押融资等金融业务,而这些业务管理也会涉及生态环境部门、银行管理部门与证券监督管理部门,需要通过法律规制的方式来保证各部门监管职权顺畅行使。此外,碳排放权交易制度的目标是使碳交易成为企业自主的市场行为,进行碳排放权交易综合性立法还有助于划清政府监管部门的职权边界,避免公权力过度介入碳排放权交易的市场活动过程中。

二、 碳排放权交易立法的现实困境

(一)立法位阶偏低

目前,规制碳排放权交易管理活动较为重要的规范是生态环境部出台的《管理办法(试行)》,其前身是国家发改委于2014年制定的《碳排放权交易管理暂行办法》。根据《管理办法(试行)》,生态环境部于2021年5月出台了《碳排放权登记管理规则(试行)》《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》一系列具体规定,细化碳排放权交易的登记、交易与结算规则。在绿色低碳发展的专项立法方面,我国已出台《环境保护税法》《节约能源法》《中华人民共和国电力法》等多项中央层面的单行法律,但仍然缺乏对碳排放权登记、交易与结算进行规定的综合性专门立法。2011年,国内开始在北京等7个省市开展碳排放权交易试点。近几年,试点地区在地方性立法方面进行了部分探索,如深圳市人大常委会公布实施《深圳经济特区碳排放管理若干规定》。有学者统计,2018年以来涉及碳排放权交易的地方性立法及规范性文件共计80余份,其中大部分为地方政府规章和规范性文件,地方法规数量较少。[3]

在碳排放权交易管理涉及的行业方面,生态环境部公布的《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》包括2225家重点排放单位,其中绝大部分为发电企业。生态环境部部长黄润秋表示,目前碳排放权交易管理主要是以发电行业为突破口,开展碳排放配额分配、登记核查与交易守约等活动的制度摸索。针对发电行业的碳排放权交易管理,生态环境部于2019年底编制出台了《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》,以部门规范性文件的形式对发电行业碳排放权交易管理的重点排放单位名单、配额总量与分配方法、配额清缴等内容进行了规定。

与《土地污染防治法》《大气污染防治法》等其他领域环境保护立法相比,我国碳排放权交易的相关立法在内容上比较分散,法律层级较低。目前,中央层面的碳排放权交易立法仅包括生态环境部制定公布的《管理办法(试行)》等部门规章以及相关的部门规范性文件,欠缺法律与行政法规统一的规制碳排放权交易管理立法,如碳排放权交易部门规章与规范性文件无法对碳排放权交易中的责任条款、碳排放份额抵押融资制度细则、碳排放权利救济机制进行具体规定,而这些内容恰恰是碳排放权交易管理法律制度所需要的,上述相关的法律规范无法为碳排放权交易管理提供法律保障。同时,碳排放权交易缺乏上位的《低碳发展促进法》《应对气候变化法》等法律规范的指导,上位法的欠缺不利于碳排放权的交易管理与能源开发、自然资源管理利用、循环经济生产等其他方面法律规范的协调统一。

(二)碳排放权交易管理规定不够完善

《管理办法(试行)》对温室气体排放单位、碳排放份额分配与登记规则、交易与清缴规则等内容进行了规定,但仍不够完善。在碳排放配额分配规则方面,生态环境部与省级生态环境主管部门分别制定碳排放额总量、分配方案以及各省的具体分配方案。但是具体分配方案的制定过程缺乏必要的公开性与透明性。在权利救济机制方面,《管理办法(试行)》没有完整地规定碳排放单位对生态环境部门将其纳入重点排放单位目录,确定具体碳排放配额行为的权利救济途径。生态环境部门将碳排放单位纳入重点监管目录,规定年度的碳排放配额限度,构成了对碳排放单位的权利限制,而碳排放权配额的分配过程本质上属于《中华人民共和国行政许可法》(以下简称《行政许可法》)第十二条第二款所涉的“有限自然资源开发利用、公共资源配置”情形,具有鲜明的公法属性。[4]遗憾的是,《管理办法(试行)》仅在第十六条规定重点排放单位对分配的碳排放配额有异议的,可以在通知的7日内向省级生态环境管理部门申请复核,并未对排放单位不同意复核意见时是否可以提起行政诉讼进行规定,《管理办法(试行)》所规定的7日复核期与《中华人民共和国行政复议法》第九条的60日复议期规定相冲突。行政复核多适用于行政内部行为,碳排放权份额分配属于较为典型的行政外部行为,不宜采用行政复核这一表述。另外,根据《行政许可法》的保留原则,《管理办法(试行)》作为部门规章,以此形式对生产企业设定行政许可,其合法性存在疑问。在惩罚规则方面,《管理办法(试行)》缺乏对违反碳排放份额分配单位相应的惩罚性措施。一方面,“限期改正”缺乏具体的制度设计,改正期限过长或过短都难以实现有效的惩罚效果;另一方面,不同地区立法所设定的罚金数额差异较大,如北京市采取的是倍比罚金模式,罚金为市场均价的3-5倍;湖北采取的则是限额罚金模式,最高限额为15万元。但是从总体上看,碳排放罚金标准较低,排放单位的违约成本不高。[5]

(三)部分规范之间存在条文冲突

目前,碳排放权交易地方性立法以及规范性文件中大部分为地方政府规章和规范性文件,地方法规数量较少。从具体内容看,除深圳市的立法对碳排放权交易管理进行了较为详细的规定以外,其他地区的立法仍然主要是进行原则性与政策宣示性的规定,难以有效指导本地区碳排放权交易管理活动。同时,部分地方政府规章与生态环境部出台的政府规章在内容上也存在冲突。以未按時足额清缴碳排放配额的处罚条款为例,《管理办法(试行)》第四十条采取的是限期改正+罚款的处罚方式,在罚款幅度上设置了2-3万元的处罚额度。但部分地方政府规章在处罚幅度上超越了《管理办法(试行)》的处罚幅度,以《湖北省碳排放权管理和交易暂行办法》为例,其在第四十九条规定中采取了倍比罚金+最高罚款额度方式,超过了《管理办法(试行)》规定的处罚幅度。根据《立法法》,湖北省政府制定出台的地方政府规章与生态环境部制定的部门规章规定之间的不一致,不会导致地方政府规章之规定无效,但地方政府规章与部门规章之间的条文冲突阻碍了全国范围内统一的碳排放权交易管理法律制度建设。

三、碳排放权交易综合性立法的域外实践

(一)英国碳排放权交易立法的经验

作为较早开展碳排放权交易制度实践的国家,英国承诺将在2050年前实现碳中和。英国于2005年实行欧盟碳排放权交易体系,脱欧以后,英国的碳排放权交易计划将取代原有的欧盟排放权交易体系,但是英国的碳排放权交易制度整体上与欧盟碳排放权交易体系保持一致。

基本概括而言,英国的碳排放权交易立法(ETS)已较为完善,其在以下两个方面的经验值得参考:一方面,英国建立了碳排放权交易的法律体系。英国目前施行的《温室气体排放权交易计划法案》是根据2008年通过的《应对气候变化法案》制定的。英国的《应对气候变化法案》对碳排放总量目标与碳预算、应对气候变化委员会、碳排放权交易计划、垃圾与塑料手提袋减量等方面进行了总体框架性的规定,《温室气体排放权交易计划法案》则是在《应对气候变化法案》基础上分9个部分详细规定了英国碳排放权交易的制度内容。其中第1部分为总则,对这一法案所涉的概念内涵进行了明确界定;第2-9部分分别对碳排放权交易制度的基本结构、碳排放单位、碳排放权交易收费标准、碳排放权交易监管机构监管规则、碳排放权交易的运行与罚则、申诉途径以及其他事项进行了具体规定。与我国从部门规章与规范性文件出发进行“自下而上”的立法方式不同,英国的《应对气候变化法案》《温室气体排放权交易计划法案》通过“自上而下”的方式逐步细化碳排放权交易的法律制度规定,较好地保持了碳排放权法律规定的体系性。

另一方面,英国在全面审慎立法的同时保证条文规定的具体化。整体上看,英国的《温室气体排放权交易计划法案》对碳排放权交易管理的整体过程进行了较为详细的规定,这一立法结果来自于英国立法机关全面审慎的权衡过程。相较而言,我国自2011年碳排放权交易试点至今已有十年时间,但从目前碳排放权交易的立法情况看,立法进度偏慢且碳排放权交易的规范文本粗糙问题仍较为突出。以英国《温室气体排放权交易计划法案》对碳排放权交易的碳价规定为例,《温室气体排放权交易计划法案》设定了过渡期间最低碳排放权交易拍卖价格为每吨二氧化碳22英镑,同时制定了碳价平抑机制来保证碳排放权交易市场的稳定,我国目前还缺乏对碳价的类似详细规定。此外,英国的碳排放权交易计划涉及能源消耗、发电与航空等行业,相较于我国碳排放权交易立法仅限于发电行业,英国的碳排放权交易立法涉及的行业更广。因此,参考英国的碳排放权交易经验,未来随着我国碳排放权交易制度的不断发展,可以将能源行业以及航空业纳入碳排放权交易之中。

(二)澳大利亚碳排放权交易的立法“教训”

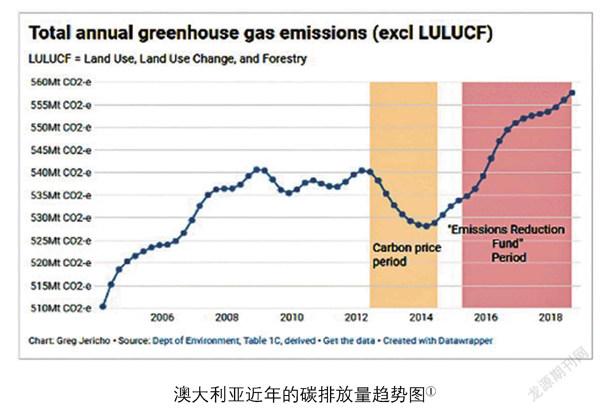

澳大利亚在发达国家中碳排放立法起步较早但步伐迟缓。根据2020年New Climate Institute(新气候研究所)对世界前60名温室气体排放国家气候变化政策的排名,澳大利亚与美国同处于倒数一栏。国际上关于碳排放总量控制与碳减排的实施方式主要有碳排放权交易与碳税两种,澳大利亚在2011年工党吉拉德政府时期制定的《清洁生产法案2011》是通过碳税来增加企业的碳排放成本,引导企业实现碳排放总量控制与碳减排目标的。《清洁生产法案2011》计划于2015年7月1日将固定的碳税改为价格浮动的碳排放权交易制度并允许企业公开交易排放额度。然而,《清洁生产法案2011》通过以后,矿产出口价格下跌等一些不利因素叠加导致了澳大利亚国内经济发展迟缓,物价攀升、居民生活开支增加等问题引发了民众对《清洁生产法案2011》的严重不满。《清洁生产法案2011》最终于2014年被自由党阿伯特政府废除,取而代之的是新的《清洁生产(废除碳税)法2014》,由此澳大利亚成为世界上第一个废止碳税的国家。《清洁生产(废除碳税)法2014》废止了碳排放权交易体系建设的预期计划,建立了新的碳减排基金。政府定期对认证的碳减排量进行拍卖,参加者可以将储存或者减排的温室气体换算成碳信用单位并将其出售给碳减排基金或者私人主体。《清洁生产(废除碳税)法2014》的实施效果欠佳,澳大利亚国内的碳排放量连年攀升(见下图)。

从目前来看,澳大利亚碳排放权交易立法存在的问题可以概括为以下几方面:一是澳大利亚立法稳定性较差,无法为碳排放权交易制度实施提供稳定的法律保障。澳大利亚早期计划设定若干年的碳税之后过渡到碳排放权的市场化交易,但是由于工党与自由党在碳税征收问题上的分歧且政府未能较好地转移分摊设定碳税所增加的生产经营成本,居民电价、煤气价格迅速攀升,最终导致《清洁生产法案2011》仅实施3年左右时间便被废止。澳大利亚立法者对碳排放权交易立法的认识不足阻碍了本国形成稳定的立法制度,使得澳大利亚的碳排放权交易立法进展迟缓。二是行政机关过度介入碳排放总量控制,资源配置效率不佳。《清洁生产(废除碳税)法2014》通过以后,澳大利亚碳减排基金作为政府管理机构,直接参与碳排放权的交易过程,碳排放企业与碳减排基金之间进行碳排放量的场外交易,碳减排基金给予相应的补贴。从目前的实施效果看,这一场外交易制度的实施效果也不理想。政府在碳价协商过程中缺乏透明度,澳大利亚航空、发电等行业的碳排放量迅速攀升。三是未能探索适合本国实际的碳排放市场交易制度。澳大利亚本国高度依赖燃煤发电,约有60%的电力供应由燃煤提供②,澳大利亚近年来本土的电力供应时常不足,燃煤导致的高碳排放使得澳大利亚难以在“经济与环保”中作出两全的选择。因此,其本国的碳排放权交易制度难以在保证经济健康发展的基础上迅速推进。随着美国拜登政府提出重返《巴黎协定》,在国际气候变化领域合作的背景下,澳大利亚莫里森政府于2021年4月提出要筹集4700万美元在印太地区进行区域国家间的碳排放权交易,这一举措能否有效缓解澳大利亚国内碳排放总量控制与经济发展间的紧张关系,仍待进一步观察③。

四、我国碳排放权交易综合性立法的推进路径

(一)尽快制定《低碳发展促进法》,适时推进《应对气候变化法》的制定进程

从国务院的立法进度看,碳排放权交易管理大概率要通过国务院制定行政法规的方式予以实现。从目前我国的立法供给情况看,碳排放权立法缺乏法律层面的立法依据,国务院正在制定的碳排放权交易行政法规存在立法依据不充分的可能。因此,应尽快制定《低碳发展促进法》。结合我国碳达峰的近期目标与碳中和的中长期目标,学者们普遍呼吁制定《低碳发展促进法》的建议是可行的。从内容上看,《低碳发展促进法》可以就碳排放权的产权性质、定价机制与交易制度、行政部门监管职责等内容进行框架性、原则性的规定,具体实施规定可由国务院正在制定的行政法规《碳排放权交易管理暂行条例》予以具体化。对于部分学者所提出的适时推进《应对气候变化法》,应纳入到全国人大常委会的立法规划中,并对部门职责及温室气体排放权的法律属性与交易机制、工作目标以及评价考核机制等内容进行规定。然而,从我国的现实政策条件看,碳排放权交易制度的变迁速度仍然过快,碳排放权交易所依赖的总体制度环境与国际协定仍未完全成熟。同时,应对气候变化不仅涉及碳排放权交易,还涉及到碳总量和碳强度的控制、非化石能源比例的提高、生活方式的转型等多个方面的制度供给与改革,这些内容同样应被纳入《应对气候变化法》的调整范围。但是從目前的情况看,上述这些方面的制度化发展程度尚未达到可通过立法予以统一规范化调整的程度。因此,《应对气候变化法》可在《低碳发展促进法》制定后,经立法评估再适时推进制定工作。

(二)明确碳排放权的产权地位,完善碳排放权市场化交易法律制度

碳排放权交易综合性立法需要明确碳排放权的产权地位,不断完善碳排放权的市场化定价、抵押质押融资、计税规则、金融化配置机制与权利救济机制。从国外的碳排放权交易立法经验看,多数国家都赋予了碳排放权不同于传统财产的新型产权地位。尽管我国法学界未就碳排放权的法律性质形成完全统一认识,但这并不妨碍先从制度层面赋予碳排放权一定程度的产权地位。因为,只有通过统一立法赋予碳排放权的产权地位,才能为碳排放权市场化定价与交易提供稳定的理论与制度基础。碳排放权交易综合性立法不仅要明确碳排放权产权的法律地位,还要对碳排放权的初始分配制度、总量控制制度、碳排放权交易市场运行与管理制度、碳排放权交易的法定程序以及碳排放权交易的救济机制和政府监管审计职责等内容进行系统性、协调性规定。

在碳排放权的初始分配制度上,碳排放权交易综合性立法可以采取无偿分配与有偿分配两种分配方式相结合的形式。立法可以规定,当前阶段仍以无偿分配为主要的碳排放权配额分配方式,随着碳排放权交易制度的不断完善,逐步扩大拍卖等有偿分配方式的比例。在碳排放总量控制制度方面,我国缺乏专门的具体实施法律规范,碳排放权交易综合性立法应明确规定关于总量控制的具体管理办法,包括确定总量控制目标、总量分布机制、总量监测及核查制度等,以保证总量控制制度的实效。在交易市场运行管理和交易法定程序方面,碳排放权交易综合性立法应明确碳排放权交易的主体范围、客体种类、交易合同的成立生效要件,同时需要对碳排放权交易规则、碳排放权在一级市场上的初始定价和在二级市场上的交易价格形成、碳排放权交易信息获得途径等内容进行明确规定。完善碳排放权市场化交易机制需要确定碳排放权的市场化价格,使碳排放权配额交易价格如实反映市场需求,建立碳排放权的抵押质押融资机制。在碳排放权交易金融化方面,可以借鉴域外发达国家经验,引入碳金融衍生品交易制度,实现碳价格与市场风险挂钩,促进碳价格发挥市场化功效,为碳质押、碳回购等业务的开展以及碳交易收入的会计和税务处理提供现实依据。

(三)协调明确碳排放权交易的各部门监管职责,完善权利救济制度

碳排放权交易涉及生态环境、市场监督管理、能源开发利用管理、银行与证券管理等多个部门,这些部门分别负责碳排放权配额的制定与分配、抵押质押、金融化交易等环节。为了促进碳排放权交易制度的顺畅行使,避免出现“九龙治水”现象,碳排放权综合性立法需要明确碳排放权交易的各部门监管职责,划分好各级部门尤其是生态环境部门的管理权限。此外,国家可以探索建立专门的碳排放权交易管理机构,统一管理跨区域的温室气体治理和碳排放权交易。碳排放权交易综合性立法还需要对环境审计制度进行规定,通过立法扩大审计机关的权限范围,制定并完善环境审计准则和环境会计准则。在权利救济机制上,碳排放权交易一般涉及民事、行政和刑事责任。碳排放权交易综合性立法应与《环境保护法》保持一致,采用无过错责任原则,严厉追究违法行使碳排放权行为人的合同责任与侵权责任。同时,综合性立法需要保障排放单位针对生态环境部门制定重点排放单位目录、分配具体碳排放权配额行为的异议救济权利,完善异议行为的行政复议与行政诉讼制度;针对碳排放权抵押质押和金融化过程中出现的金融诈骗、碳排放配额盗窃、核证机构出具虚假核证报告等违法行为,《刑法》应完善法律规定,严厉追究刑事责任。

(四)推进央地协调立法,根据实际推进碳排放权交易

随着我国经济发展进入新常态,贯彻低碳发展理念尤为重要,但由于我国的特殊国情,结合东西部之间、沿海与内陆之间经济发展水平差异较大的现实情况,各地碳排放权交易的市场化与碳排放权交易管理能力存在着不同程度的差异。推进碳排放权交易立法应结合各地发展的实际,不能搞“一刀切”式的简单式规定,“碳达峰”和“碳中和”目标的实现必须建立在充分保障社会民生、促进经济平稳发展的基础之上。考虑到全国性立法需要更长的时间周期,鼓励有条件的地区根据本地经济发展与产业升级、低碳清洁生产的实际需要,制定符合本地区实际的碳排放权交易规范。同时,地方性碳排放权交易法律规范应在碳排放权交易中央立法规定下进行具体性规定,避免出现地方性法律规范与中央立法间的冲突。中央碳排放权交易综合性立法出台之后,地方政府可以根据自身经济发展和产业低碳化发展需要,制定关于本地区碳排放配额总量与分配的实施细则,在不违反中央层级立法的前提下加速本地区的低碳化发展。此外,各区域之间可以借鉴欧盟ETS的成功经验,探索建立区域间的碳排放权交易市场规范,形成全国性与区域性共存的各层级碳排放权交易市场,丰富碳排放权交易的实践经验。

①数据来源Greg Jericho.Australian greenhouse emissions.Note the significant drop during the“Carbon price period”.https://www.climatescorecard.org/2020/03/australias-ill-fated-emissions-trading-system.

②資料来源:Australia's Electricity.https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/appendices/australia-s-electricity.aspx#:~:text=Australia%20is%20heavily%20dependent%20on,production%20is%20derived%20from%20coal.

③资料来源:Australia focuses on market-based programs,emissions trading,https://ihsmarkit.com/research-analysis/australia-focuses-on-marketbased-programs-emissions-trading.html.

【参考文献】

[1]习近平出席领导人气候峰会并发表重要讲话[N].人民日报,2021-04-23(001).

[2]王斯一,吕连宏,罗宏.“十四五”及未来我国应对气候变化目标指向及战略路径研究[J].环境保护,2020,(20).

[3]何鹰.我国碳排放权交易立法规制思考[J].华南师范大学学报(社会科学版),2018,(2).

[4]田丹宇.我国碳排放权的法律属性及制度检视[J].中国政法大学学报,2018,(3).

[5]张富利,林书海.我国碳排放权交易法律构造的疏失及完善[J].生态经济,2019,(2).

The Discussion of the Comprehensive Legislation of

China's Carbon Emission Trading

Mei Xin,Ding Liangke

Abstract:Faced with the goal of“carbon peak and carbon neutrality”,China's carbon emission trading legislation has pressing time and arduous tasks.At present,carbon emissions trading legislation has disadvantages such as low levels, insufficient legislative basis,and conflicts between existing regulations.Future carbon emissions trading legislation should learn from foreign experience,adopt a comprehensive legislative model,and formulate the“Low Carbon Development Law” as soon as possible and promptly promote the formulation of“the Climate Change Law”.Comprehensive legislation on carbon emissions trading needs to clarify the property rights of carbon emissions rights,improve the market-based trading mechanism for carbon emissions rights,coordinate and clarify the responsibilities of various departments for carbon emissions trading,and improve rights relief and legal supervision systems.Taking into account the fact that the economic development level of China's east and west,coastal and inland areas are pretty different,carbon emissions trading legislation can be implemented at the central and local levels,encouraging regions with conditions to follow local economic development,industrial upgrading, and low-carbon clean production According to actual needs,formulate carbon emission trading regulations that meet the actual needs of the region.

Keywords:carbon emission trading;legislative model;legislative level;comprehensive legislation;simultaneous development of central and local governments