我国高校图书馆空间再造研究热点与趋势分析*

祁 宁 赵思敏

(1.沈阳建筑大学图书馆;2.沈阳建筑大学信息与控制工程学院,辽宁 沈阳 110168)

从我国《普通高等学校图书馆规程》(2015版)提到图书馆馆舍应与高校的发展规模相适应,满足功能需求,空间调整具备灵活性[1],到美国《新媒体联盟地平线报告》2015图书馆版[2]和2017图书馆版[3]提及“反思图书馆空间”,均强调空间再造给图书馆发展提供了新的机遇和挑战。同时,高校图书馆纷纷通过再造实践提高空间利用效率,积极创新空间功能引导读者回归,吸引读者参与设计满足其多元需求,以支持面对面交互服务探索空间新价值,空间再造已成为高校图书馆转型创新的重要手段。笔者通过近十年的文献调研发现,国内学者对空间再造这一领域进行了深入研究,并提出诸多建设策略及指导建议,但有关热点及发展趋势的可视化研究还相对较少。笔者利用文献计量方法和可视化研究工具CiteSpace对相关文献进行分析,总结了热点主题和研究趋势,以期为我国高校图书馆空间再造发展提供参考和借鉴。

1 研究方法与数据来源

笔者利用文献计量方法和可视化工具CiteSpace对中国知网的期刊论文、学位论文和会议论文等相关文献进行分析,构造“SU%‘高校图书馆AND空间再造’+‘高校图书馆AND空间改造’+‘高校图书馆AND空间营造’”检索式,检索时间2012年1月1日至2021年10月31日,经过去重和筛选,最终获得有效论文267篇。

2 数据分析

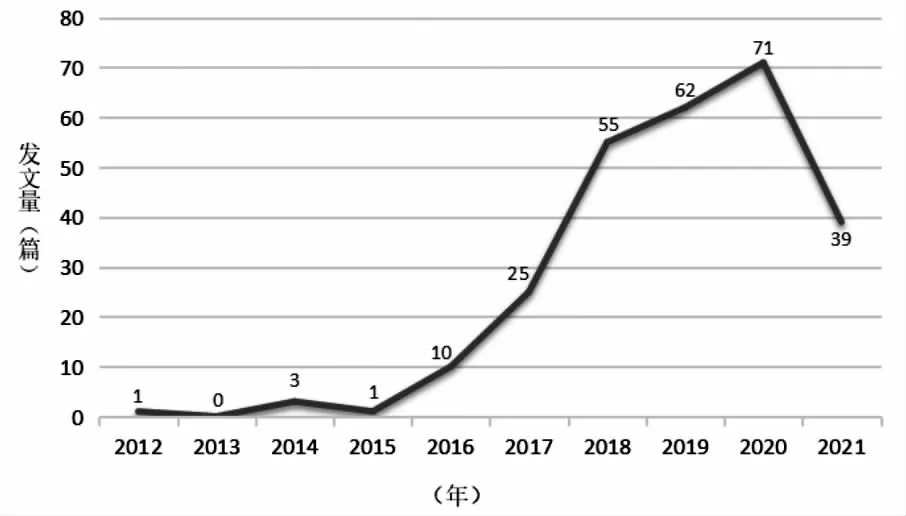

2.1 年发文量统计分析

对年发文量进行统计,可直观看出相关主题研究总体发展趋势是否引起关注。2012年王林[4]首次从空间再造角度提出构建学习共享空间;2014年蒋春林[5]从信息共享空间的角度为我国高校图书馆空间再造提供思路。“高校图书馆空间再造”从2016年开始进入大众视野,年发文量上升至10篇;此后逐年增加,至2020年达最高峰,年发文量71篇,因统计截至2021年10月31日,预计2021年发文量会少量减少,总体还将呈稳步发展态势(见图1)。

图1 年发文量趋势

2.2 发文作者分析

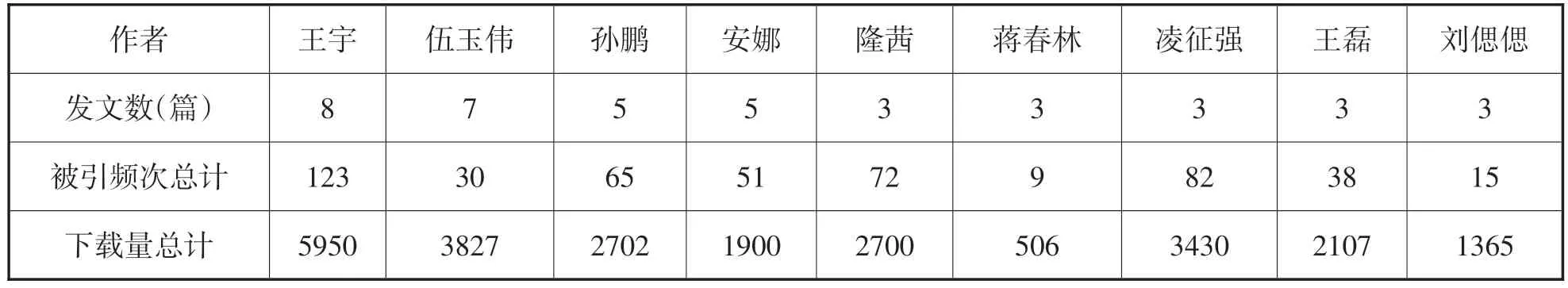

2.2.1 核心作者分析

核心作者的论文具有较强的学术影响力和代表性,对核心作者进行分析在一定程度上可以了解该领域作者的学术成就。依照普赖斯定律[6]计算某一研究领域的核心作者,要求核心作者发文量至少需为M篇,计算公式为Mp=0.749?√(Nmax),其中Nmax是发文量最大作者的论文数。统计作者的发文数最高为8篇,得出Mp≈2.12,说明发表3篇及以上的作者为核心作者候选人;被引频次是成为核心作者的另一基本条件,根据普赖斯定律计算出核心作者的文章累计最低被引频次是:Mc=0.749?√(Ncmax),其中Ncmax是所有作者中单篇论文最高被引频次,根据检索结果,于国英的《高校图书馆空间布局改造与重新设计》被引频次最高为62次,计算得出Mc≈5.90,说明发文数累计被引6次及以上的作者可成为核心作者候选人。最终综合两个评价指标,得出9位核心作者(见表1),其中王宇发表相关论文8篇,被引频次和下载量总计最多,为123次与5950次,是目前最受关注的核心作者。

表1 核心作者发文数量统计

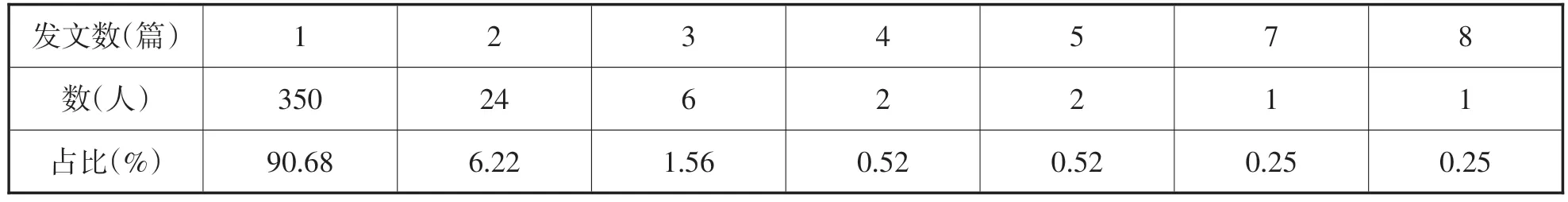

2.2.2 作者合作关系

通过对作者合作关系的分析,可以了解该领域学者的基本情况及当前的研究现状。笔者通过统计发现,发表一篇文献的人数最多,占比90.68%(见表2)。根据洛特卡定律[7],只有发表一篇文献的作者在60%左右时,核心作者群才会产生,因此判断高校图书馆空间再造领域的核心作者群还尚未形成。此外,普赖斯定律还指出一个研究领域核心作者群体将完成≥50%的文献,而9位高产作者的发文数总计为40篇,约占总发文量的14.98%,远未达到50%的标准,也说明长期研究高校图书馆空间再造的作者较少,还未形成稳定的核心作者群,与洛特卡定律得出的结论相一致。

表2 作者发文数量统计

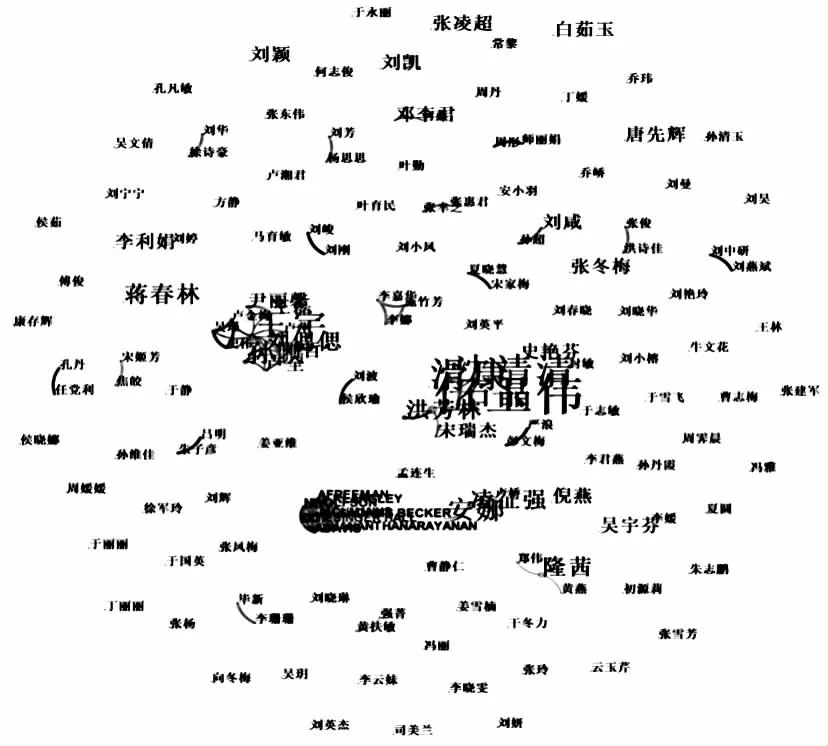

再对作者共现图谱进行分析(见图2),共有152个节点、81条连线,整体网络密度为0.0071,其中节点大小与作者发文量成正比,节点间连线表示作者合作关系,线段越粗代表合作关系越紧密。统计发现我国高校图书馆空间再造领域研究者大多成分散状态,还未形成密切的合作关系。通过学者间连线数量可以发现,国内学者围绕高校图书馆空间再造领域开展了合作研究,部分学者间形成了规模较小的合作网络,但未形成较大规模的合作网络。虽有少量研究团队出现,但小而分散,大型的研究团队远未形成,说明目前研究还处于初级阶段。

图2 作者共现图谱

3 研究热点分析

关键词是一篇论文的主要构成部分,是对论文核心的高度概括,因此统计某一主题下的关键词可快速了解当前的研究热点。

3.1 关键词共现图谱分析

运用CiteSpace制作关键词共现图谱(见图3),我国高校图书馆空间再造研究的关键词共现图谱中有204个节点、379条连线,整体网络密度为0.0183,节点和关键词的大小与关键词频次成正比。高于10次的关键词节点较大,“空间再造”(164次)、“图书馆”(58次)、“空间改造”(22次)、“服务创新”(19次)、“创客空间”(15次)、“空间服务”(14次)、“服务转型”(10次)均是高频关键词,大多数集中在中心,孤立的较少,说明关键词之间的关联性较强。另外,图中各种节点不断出现,说明高校图书馆空间再造领域研究充满活力,各研究主题和方向都呈现多样化和纵深化发展特点。

图3 关键词共现图谱

3.2 关键词突现图谱分析

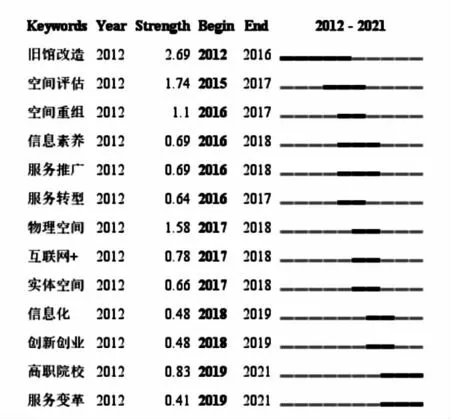

关键词突现的强度和突现时间在一定程度上有助于识别某一段时间内的研究热点。在前述设置标准不变的前提下,控制面板选择γ值0.1,得到突现词13个(见图4),图中Keywords为关键词、Year为检索数据的起始年份、Strength为突显强度,突显度越大说明研究前沿越明显。Begin为热点关键词的突显年份,End为热点关键词的终止年份,关键词的突显年份区间代表本领域在这一时间段内的研究热点。

图4 关键词突现图谱

突现强度排名靠前的热点关键词依次是“旧馆改造”“空间评估”“空间重组”“信息素养”“服务推广”“服务转型”“物理空间”“互联网+”“实体空间”“信息化”“创新创业”“高职院校”和“服务变革”。其中爆发强度最高的是“旧馆改造”,于2012年成为国内高校图书馆空间再造领域的研究热点,并一直持续至2016年,时间跨度为5年左右;排名第二的“空间评估”,在2015-2017年间成为研究热点;“高职院校”与“服务变革”是近三年的研究热点。

3.3 关键词聚类图谱分析

关键词聚类就是通过特定算法对文献群中的所有关键词进行主题划分,以展示它们之间的内在联系,通过深入解读这些主题背后的内容,可以更好地把握当前的研究主题和热点。

为进一步研究国内高校图书馆空间再造领域形成了哪些主要研究类团,笔者对之前绘制的关键词共现图谱进行提取处理,共计得到11个聚类标签集团(见图5),依次为“图书馆”“创客空间”“空间改造”“空间”“服务创新”“改造”“创新服务”“服务推广”“高校”“理论逻辑”和“学科服务”。根据聚类结果,将研究热点按空间案例、空间类型、服务策略、构建策略4个方向梳理了研究现状。

图5 关键词聚类图谱

3.3.1 空间案例研究

有关空间案例的文献均出自各高校图书馆的具体实践案例,通过总结成功经验和不足之处为我国高校图书馆空间再造提出参考建议。在国内高校图书馆的案例中,马妮妮以福建师范大学图书馆的特色空间为例,提出高校图书馆在进行空间再造时要根据学校发展战略,以满足师生需求为目标,通过本校特色资源来打造校园文化品牌[8];谢玲和黄勇凯通过论述武汉大学图书馆空间再造的经历,提出需要科学合理地进行空间规划,计划需要有前瞻性,建设内容要符合各学科特色等再造经验[9]。在国外高校图书馆的案例中,潘洋和顾建新通过介绍新加坡公立大学图书馆的协作与社交空间、校园文化集聚空间等新型空间,建议空间再造时要将读者需求放在第一位,空间配置时需合理利用空间评估[10]。

3.3.2 空间类型研究

信息共享空间、创客空间、学习共享空间是早期高校图书馆空间类型研究的重点,如蒋春林通过介绍中国香港和美国高校图书馆信息共享空间类型,认为信息共享空间是一个系统工程,需要与自身实际相结合,只有与读者互动才能提高使用效率。近几年,一些学者提出新型空间的概念,如王宇等人提出“新功能体验空间”,是以智能化工具为主的实验空间,强调空间功能以“体验”为主,起到缓减师生压力,让师生愉快学习的作用[11];翟秀凤和刘宝瑞分析了融入情景感知的高校图书馆智慧空间特征,并以“985”高校图书馆为样本调查了智慧空间的建设情况,量化分析空间功能的服务模块和服务现状。认为在人工智能推动下,情景感知融入智慧空间和服务中,为用户提供智能化、全方位、立体感知的智慧空间是未来发展的必然趋势[12]。

3.3.3 服务策略研究

服务策略研究主要针对空间服务实践成效提出对策,以促进高校图书馆的服务创新,这类研究从不同角度提出对策,为高校图书馆开展空间再造提供了方向性指导。如朱朝凤从科学规划与制定方案、创新服务理念、构建空间服务全新业态及塑造空间服务品牌4个角度提出对策,以促进高校图书馆服务能力的提升[13];刘晓琳从政策与法律、前期调研与评估、虚实结合、技术转型4个方面提出服务转型策略[14];梁晨总结了高校图书馆在空间再造时要坚持以人为本、合理实用、可持续发展与节能环保的原则,提出重视用户需求、打造智慧化阅读空间、合理分区、建立评估体系等再造策略[15]。

3.3.4 构建策略研究

高校图书馆空间不断变化,出现多视角构建策略研究。如游开铿认为应借鉴美国高校图书馆的虚拟现实技术,打造沉浸式学习空间,使用户可以实现跨学科协作学习[16];伍玉伟和洪芳林从利益相关者角度分析馆员与读者在空间认知方面的差异,认为二者互为补充,共同构成图书馆空间再造的方向和路径[17];安娜和凌征强从供给侧结构性改革角度出发,提出以人为本、人力资源和文献资源配置双向供给、创新服务理念、虚实结合等措施[18]。赵珊珊调研了我国专题馆建设成效较好的4所高校,总结其建设经验与特点,提出在建设专题馆时要明确定位、加强社会合作,遵循整体性原则,通过多元化服务、开展延展性活动来实现高校图书馆改革创新与服务转型升级[19]。

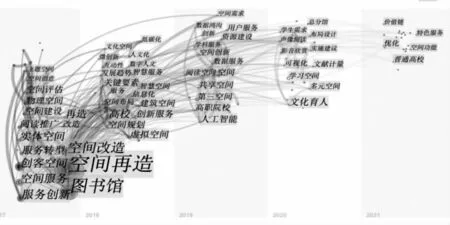

4 研究趋势分析

为研究未来发展趋势,笔者绘制了近五年来高校图书馆空间再造领域的关键词聚类时线图谱(见图6),图谱以时间为横轴,演进趋势为纵轴。节点表示热点关键词,节点越大表示词频的出现率越高,连线表示关键词在时间上的发展变化。2017年出现频次较高的关键词是“空间再造”“图书馆”和“空间改造”,研究对象包括实体空间、创客空间、空间服务、物理空间、服务转型、阅读推广等方面;2018年向虚拟空间转移,出现了智慧空间、智慧服务、数字人文等词;2019年人工智能引起了学者的关注,空间类型向共享空间、阅读空间、第三空间等多元化发展;2020年在打造多元空间的基础上,强调关注文化育人功能;2021年研究对象主要以普通高校图书馆为主,空间功能、特色服务、优化研究被重点关注。

图6 关键词聚类时线图谱(2017-2021)

通过对关键词聚类时线图谱的分析,再结合近年来我国高校图书馆的发展与转型需求,笔者认为如下5个方面会成为未来实践与研究趋势。

4.1 智慧空间向普通高校转移

美国IBM于2008年提出“智慧地球”一词,之后智慧医疗、智慧城市、智慧企业等概念相继出现,智慧图书馆也成为图书馆界的研究重点。空间再造是打造智慧图书馆的一个重要途径,如美国宾夕法尼亚大学图书馆采用虚拟现实、可视化、增强现实等沉浸式技术创建了合作学习空间[20];新加坡公立大学在科研共享空间陈设电子书展示廊。我国从2013年开始,华东师范大学、复旦大学、天津大学(图7)等大学图书馆陆续建设新技术体验空间,提供3D打印、AR、VR体验等服务;2019年南开大学图书馆在原有多媒体阅览区的基础上,建设“太空舱”阅读空间和“AI光影”阅读,并提供智能阅读体验设备。目前智慧空间建设主要集中在“双一流”高校,未来越来越多的技术和科技产品将涌入普通高校,科技与人文相融将成为图书馆空间发展的主流。

图7 天津大学图书馆新技术体验空间[21]

图8 南开大学图书馆“太空舱”阅读空间[22]

4.2 多元空间凸显特色服务

我国高校图书馆空间再造的初始阶段,大都基于国外成功经验,以建设信息共享空间或学习共享空间为主,为师生交流学习和科学研究提供协作式学习场所。之后一些学者提出,空间建设要与实际相结合充分展现学校特色,如北京师范大学图书馆建设了时间长廊、捐赠书房、“解忧”图书馆、智慧角4个主题阅读空间,成为个性化空间建设的亮点[23]。还有高校建设专题馆以彰显学校特色,如华东师范大学的缥缈楼,用于展示古籍特藏;武汉大学的珞珈文库,用于收集保存武大师生的著作、手稿、书信等资料。还有一些高校图书馆打造了多元化个性空间,如哈尔滨工业大学、山东大学等图书馆为缓解师生压力,打造了解压体验空间;厦门大学图书馆为丰富师生课余生活,建设数学与智力玩具空间和棋艺室;四川大学图书馆在室外设立3个晨读空间,以所在地景色命名桂菀、花间和湖畔。多元化空间能更好展现学校特色,尽管目前研究较少,但在未来会成为研究和建设热点。

图9 四川大学图书馆晨读空间——湖畔[24]

图10 厦门大学图书馆数学与智力玩具空间[25]

4.3 三全育人推动空间增值

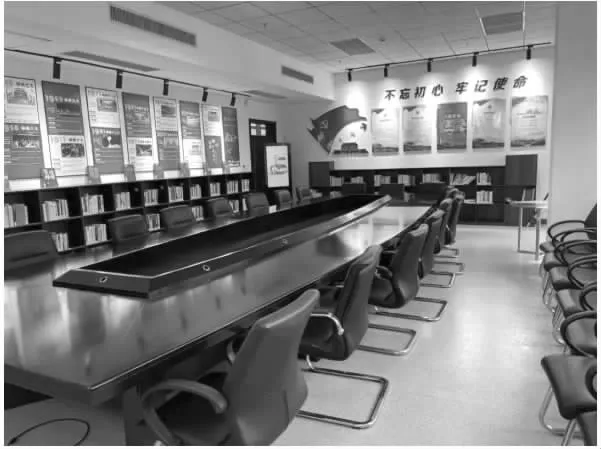

2021年是全国高校思想政治工作会议召开5周年。5年来,全国高校加快思想政治工作体系建设,以习近平总书记强调的“三全育人”作为教育和人才培养的目标要求,融入思想道德教育、文化知识教育和社会实践教育的各个环节,形成了教书育人、科研育人、实践育人、管理育人、服务育人、文化育人、组织育人的长效培养机制,开创了高等教育事业发展的新局面[26]。为此,一些高校图书馆从空间配置、文化育人、资源保障、服务管理等方面提供了全方位支持,如沈阳师范大学图书馆的文化展示空间和艺术品鉴空间,联合省图书馆、文化宫、社会媒体、校内院系开展摄影、书法绘画、民俗艺术、传统文化等内容的展览和品鉴活动,吸引了大量读者参与和鉴赏,成为校园文化的传播阵地[27];同济大学图书馆的闻学堂,除陈列展示文化精品,还不定期举办古代机械模型、师生陶瓷作品、宋代书法绘画、印章艺术、戏曲艺术、古代乐器等主题展览,提高师生的文化素养和艺术鉴赏力,成为传承中华传统文化的重要场地[28]。还有些高校图书馆为迎接中国共产党建党100周年,加强党建文化建设,空间融合思想政治教育职能,如中国矿业大学图书馆的党建学习空间、西安医学院图书馆的有声党建学习站、南京航空航天大学图书馆的党史学习教育专区等,这些空间摆放党建相关原著、译著、图片、实物等原始资料,让师生直观了解到中国共产党的百年历史,学习先辈的爱国主义情怀与奋斗精神,坚定理想信念。在“三全育人”背景下,高校图书馆的空间建设融入文化育人、思政教育、红色经典等元素,实现了空间人文价值的增值,还将是高校图书馆参与“三全育人”的工作重心及趋势。

图11 同济大学图书馆闻学堂[29]

图12 中国矿业大学图书馆党建学习空间[30]

4.4 数字学术支持转型创新

随着数智时代的到来,数字学术成为学术研究的新生态,美国《新媒体联盟地平线报告:2017图书馆版》将数字学术列为研究型图书馆未来发展的方向之一。北美大学图书馆开展数字学术服务和空间实践较早,如美国弗吉尼亚大学图书馆的数字学术空间,提供数据分析、数字人文、实验人文和数据监护等数字学术服务[31];美国纽约大学图书馆的数字服务工作室,提供定量分析和定性分析的统计软件,如SPSS、SAS、Atlas、ArcGIS等,并对数据存储和数据管理提供支持[32]。我国高校图书馆开展数字学术服务和空间实践还较少,仅有香港大学和香港中文大学图书馆建有数字学术空间[33]。如香港中文大学图书馆的数码学术研究室,为数码学术研究提供场地,包括视觉室与研讨室。视觉室配备高清数码显示设备提高研究资料的可观性;研讨室配备包括各种软件工具的高效能电脑,馆员协助科研人员制定项目计划及进度,还提供研究工具、应用软件、数据可视化、元数据创建的技术支持[34]。还有北京大学和复旦大学图书馆配备了数字学术服务团队,能为师生提供数字技术、开放存取、数字加工、数据管理、数字出版等学术服务,但还未建有专门的数字学术空间,未来我国研究型大学图书馆建设数字学术空间也将成为服务转型与空间变革的新趋势。

图13 香港中文大学图书馆视觉室[35]

图14 香港中文大学图书馆研讨室[35]

4.5 空间优化促进功能提升

在“十三五”期间,我国高校图书馆以空间为媒介参与和支持公共文化服务已取得一定成效,在“十四五”规划期间,如何进一步开展空间优化,提升空间功能与利用率还将是高校图书馆界的研究重点。如澳门大学图书馆已率先进行探索,制定了“十四五”规划下的空间优化战略,提出未来五年空间设计要以读者为本,同时考虑环境和安全要素,实现连接现在、过去与未来,让图书馆不仅是使用空间也是精神家园[36]。大连理工大学图书馆根据“十四五”规划,对藏书空间进行科学规划,用于释放和扩大使用空间,实现藏书和读者利用协调发展[37]。2020年教育部提出高校开展“书院制、学分制、导师制”三制人才培养模式后,高校图书馆也应积极支持并参与建设,通过空间优化战略,实现图书馆的空间功能转型,凸出学术服务与特色服务,加快高校图书馆转型的步伐。

5 结语

目前,我国高校图书馆对空间再造这一主题的研究方兴未艾,从理论研究和实践探索均做出了有益尝试。未来还应继续遵循“以人为本”的建设原则,展现高校的学科特点、地域特色和人文特征,再造更多趋于多元化、人性化和智慧化的空间,努力实现吴建中先生提出的“图书馆将成为知识中心、学习中心和交流中心”的发展目标,不断推进高校图书馆转型与发展。