融通发展,守正出新:从黄梅戏演变中的融通性看地方戏曲的传承

闻 雯,王婷婷

黄梅戏,原名黄梅调,又名怀腔、采茶调等,起源于湖北黄梅县,发展壮大于安徽安庆市,是由茶山上流行的一种采茶调,糅合山歌、秧歌、高腔、民间小调等民间艺术,吸收秦腔、京剧、徽剧等众多剧种因素而成的一种地方戏曲。黄梅戏根植于民间(主要是农村),以抒情见长,韵味丰厚,妆容真实质朴、清秀淡雅,唱腔纯朴清新、细腻动人,与京剧、越剧、评剧、豫剧并称中国五大传统戏曲剧种,在二百多年的发展历程中,受到国内外各界人士的关注,传唱不绝。它由自由传唱的采茶调开始,以无名“小戏”的形态呈现在城乡草台,通过草根艺人们的口口相传,日积月累,由小调、小戏逐步发展成为情节完整的正本大戏;在剧目的形成、积累和固化过程中,逐渐形成自己的创作风格和艺术品格,成为别具一格的地方小戏。作为国家首批传统戏剧类非物质文化遗产、我国民族艺术的瑰宝,黄梅戏有着极强的历史文化价值。

随着经济的飞速发展和社会形态的渐进转型,人们对文艺作品的需求呈现快餐型和多元化特点。衍生于农耕文明的戏曲文化,如何在现代化、都市化进程中实现艺术传承和繁荣发展,是当前研究者们主要探讨的问题。本文通过回顾黄梅戏的百年发展历史,梳理流变脉络,总结分析其融通发展之路,从而为当下地方戏曲的改革创新提供新思路。

一、黄梅戏的演变过程

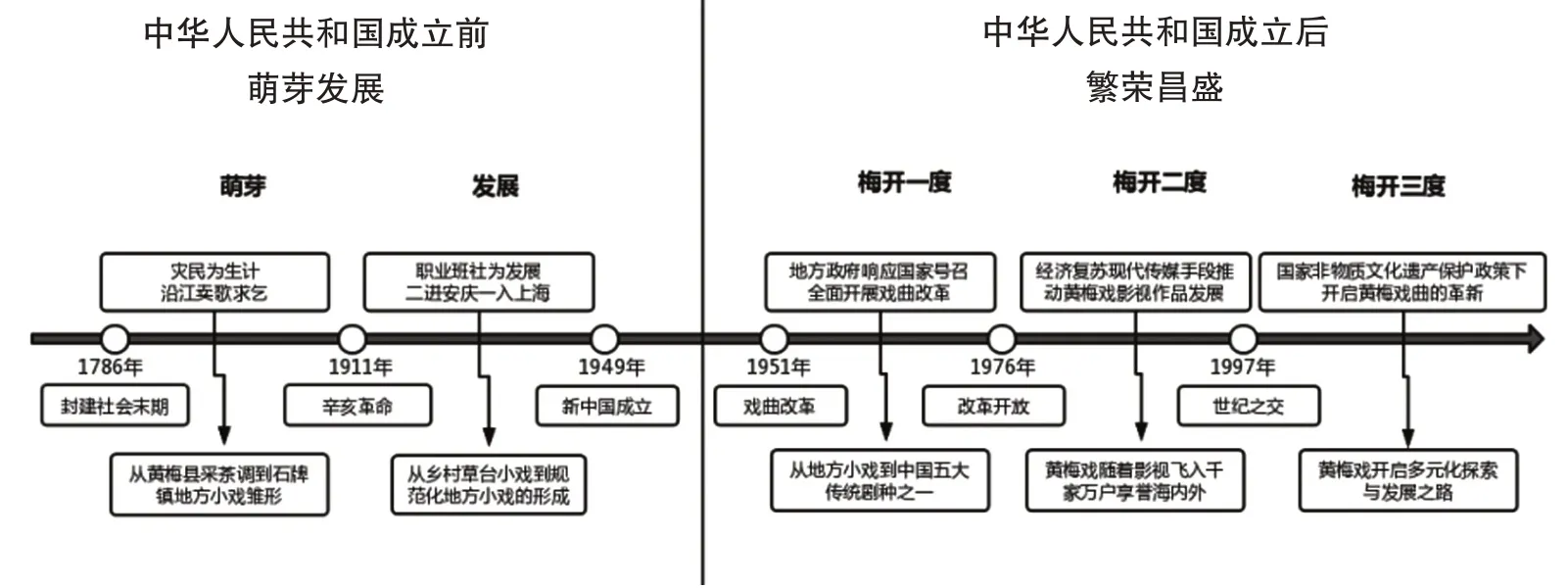

追溯中国戏曲发展的历史,不难发现地方戏曲多是以地域、方言为基础,在其特定艺术生存空间与生态环境中自我传承,且多数是在民间社会中传播,为统治阶级所不容,甚至屡遭打压;直到中华人民共和国成立,推行戏曲改革政策,才首次从国家意志层面支持地方戏曲的发展。黄梅戏的起源最早可以追溯到十八世纪的封建社会末期,至今两百多年,以中华人民共和国成立为界限,中华人民共和国成立前一百六十多年是黄梅戏的自然萌芽和发展期,历经水旱双灾、官府禁演、战火硝烟,它在特定的文化生态变迁下兴衰沉浮;中华人民共和国成立后七十多年是黄梅戏的繁荣昌盛阶段,从戏曲改革开始,三度梅开,虽遇多元文化冲击,但始终绽放自己的风采(图1)。

图1 中华人民共和国成立前后黄梅戏的演变过程图

(一)中华人民共和国成立前的萌芽发展

“特定自然条件下特有的农业生产方式是黄梅采茶调产生的基础,如同牧区有牧歌,渔民有渔歌一样,种茶的地方常有茶歌。”[1]十八世纪的封建社会末期,湖北黄梅县的茶山上,茶农在集中采摘茶叶过程中自然形成一种采茶调,是黄梅戏的源头所在。随后,这种劳动生活过程中为缓解疲劳而自然形成的自娱自乐式山歌小调,因天灾人祸而开始由灾民向外传播。据史料记载,乾隆五十一年(1786年),黄梅县遭遇水旱双灾,加之朝廷下拨的赈济粮又被贪官所侵吞,茶农四处求生,这些朴素清新的山歌小调便成为了灾民在逃难过程中一种“卖唱”的谋生手段。[2]从自娱自乐到卖歌求乞,黄梅采茶调作为一种生存本领的性质转变迫使“从业者”将其从最初的“徒歌”形式逐渐转换为“用两块板打拍,有人帮腔”的带有表演的表现形式,开始了地方小戏的蜕变之路。

从文化传播角度来说,文化空间扩散往往启动于灾变之后,而文化的真正形成则离不开特定的文化生态环境。安庆市石牌镇,地理位置处于水陆交通要塞,在人文背景上被戏曲家戏称为“戏窝子”,是黄梅采茶调真正实现从山歌小调到地方小戏嬗变的重要文化生态环境。携带黄梅采茶调文化信息的灾民在这里逐渐稳定下来,变成职业的艺人,组成班社,开始正式的职业化运营。黄梅采茶调在与各种民间演唱艺术的交融碰撞过程中,从叙说式的民歌到人物带妆登台表演说唱,实现了黄梅采茶歌文化的革新,逐渐发展为初具雏形的地方小戏。

1911年,辛亥革命爆发,随后又经历抗日战争、解放战争,中国历史进入了很长时间的政治动荡。兵荒马乱之年封建礼教有所松动,人员的流动性增强,黄梅戏艺人在自身发展需要和时代洪流的推动下,二进安庆、一入上海。从乡村草台到正规剧场,从依附徽班到京黄同台,黄梅戏经历了审美趣味的提升、行当的扩展、程式化动作的增加、腔调的丰富、伴奏音乐的改善等蜕变。它在其他剧种中不断借鉴移植,形成了戏曲江湖中所说的“小戏七十二,大戏三十六”,并在剧目的形成、积累和固化过程中逐渐形成自己的创作风格和艺术特征。黄梅小调开始以一种规范化的地方戏曲为更多人喜爱。

(二)中华人民共和国成立后的繁荣昌盛

1949年10月,中华人民共和国成立,百废待兴,中国戏曲史上规模最大、范围最广的戏曲改革运动全面展开。1951年,在毛泽东“百花齐放、推陈出新”的方针指导下,国务院颁发“五五”指示,提出“改人、改戏、改制”的戏曲改革政策,掀起戏改热潮。在此背景下,1953年安徽省成立“黄梅戏剧团”,新文艺工作者与老黄梅戏艺人结合,通过新编历史剧、整理改编传统戏、创编现代戏“三并举”,从剧本编创、音乐、作曲、舞台美术等方面全方位提升黄梅戏的艺术品格。据《中国戏曲志·安徽卷》记载,仅从1949年7月至1960年4月间,安庆市黄梅戏剧团挖掘传统剧目37个,初步整理和改编的传统剧目达39个。[3]1954年以严凤英、王少舫为代表的一代黄梅戏艺人携带经典剧目,应邀参加“华东地区第一届戏曲观摩演出大会”,获得各界好评。恰逢当时国内影视业起步,黄梅戏开始随着影视飞入千家万户,从名不见经传的地方小戏逐步发展为中国五大传统戏曲剧种之一,黄梅戏迎来了历史上“梅开一度”的兴起阶段。[4]123然而,紧随而来的文革十年(1966年—1976年),让“梅开一度”的兴起阶段告一段落。

1976年10月“四人帮”被打倒,经济开始复苏,传播媒介发生变化,电视、电影等现代传媒手段开始在中国大地遍地开花。影视作品替代了传统的搭台唱戏,传播速度成倍增加,从安徽到全国、从国内到国外,黄梅戏乘着改革开放东风再创辉煌,迎来“梅开二度”的复兴阶段。以王少舫、陆洪飞、时白林为代表的老一辈黄梅戏艺术家们,一边坚持艺术实践,一边言传身教、培养新人。伴随着舞台剧《风尘女画家》《红楼梦》《无事生非》,影视广播剧《郑小姣》《家—春—秋》《小辞店》等,“五朵金花”(马兰、吴琼、吴亚玲、杨俊、袁玫)和韩再芬、黄新德、陈小芳等黄梅戏新星开始活跃在戏曲界。然而,一个剧种的盛衰,往往与从业人员的进退、增减密不可分。由于各种原因,1983年至1993年十年间,袁玫、陈小芳、吴琼等先后离开黄梅戏舞台。黄梅戏的“梅开二度”也渐进低迷状态。

1997年8月,安徽省委、省政府正式提出“打好徽字牌、唱响黄梅戏,建设文化强省”的口号,1998年安徽“黄梅戏艺术年”、1999年“黄梅戏展示年”、2000年“黄梅戏电视年”开启了“梅开三度”的多元化探索与发展阶段。以韩再芬为首的黄梅戏人不断探索、创新,努力迎合现在审美取向,在灯光、舞美、伴奏等方面大胆利用先进技术,成功推出了新编舞台剧《徽州女人》《美人蕉》《风雨丽行人》等代表作。著名黄梅戏演员吴琼,融流行音乐和传统戏曲元素为一体,以黄梅戏音调(唱段)谱写、改编歌曲,创作出《故乡处处唱黄梅》《山野的风》《黄梅飘香盛世浓》等“黄梅歌”,受到大众的喜爱和传唱。然而,随着社会经济的发展、科技的进步,21世纪的文化传播形式更加多元化、综合化,产生于农耕时代的戏曲同其他传统的艺术形式一样,虽然有政府的大力扶持和倡导,也不可避免地被流行文化所边缘。世纪之交的黄梅戏热潮很快就呈退却之势,黄梅戏剧团面临生存困境、黄梅戏人才凋零,剧目编创“有数量、缺质量”。从2002年开启的“国家舞台艺术精品工程”评选工作至今,除2008年的黄梅戏作品《雷雨》外,再无作品入选。[5]黄梅戏的多元化探索与发展呈现退却之势,静待突破。

二、黄梅戏演变过程中的融通性

正如戏剧学者王长安先生所认为,“黄梅戏的资历浅、家底薄、‘没玩意儿’,为它在各剧种、民间艺术中不断吸收、溶合、创造提供了动力”[6]。中华人民共和国成立前的黄梅戏,曾被认为是不入流的民间小调,为文化人不耻、被官府禁演,但是却越禁越演,越演越盛;中华人民共和国成立后的黄梅戏在政府政策的扶持和业内人士的努力下,逐步走向繁荣,显示出强大的生命力。在长达二百多年的演变历程中,历经社会变迁,黄梅戏在不同文化背景下,融合、创新,吐纳不止,呈现出多元多向度融合的文化属性。

(一)与剧种融合,在“风搅雪”中成独特风格

徐天祥将不同音乐成分的混合与交融现象称之为“风搅雪”,并认为戏曲音乐是中国传统音乐中“风搅雪”现象出现最多的领域。[7]黄梅戏在中华人民共和国成立前从偏居一隅的采茶小调、逃荒过程中的“卖唱”营生到职业班社的“二进安庆、一入上海”的演变中,其早期的演出者多为基层农民和手工业者。他们缺少文化底蕴和建构故事的能力,同时也没有太强的“剧种意识”。迫于生计和发展,这些演出者靠演唱乞讨、挣钱,在外部市场竞争的推动下,依据自己的经验或听众的喜好,从剧目、声腔、伴奏、化妆等方面不断地从其他艺术形式、剧种中吸收、融合、变革,形成“风搅雪”现象,从而最终促进音乐本体的内部变革。其中最有代表性的是1939年以王少舫为代表的一批京剧艺人涉足黄梅调开启戏曲历史上的“京黄同台”,带来黄梅调的系列变革。战乱的时局、沦陷的安庆城,特定时空下相遇的黄梅戏艺人和京剧艺人迫于生计、共渡难关。为了迎合观众求新、求变的审美偏好,京剧演员因地制宜地唱起了黄梅戏,并从京剧中借鉴经验。他们通过加入京胡进行托腔来改变黄梅戏“一人一调”的问题;通过为剧中人物角色增加行当、创新唱腔和动作来增强黄梅戏的舞台表现力。从“同台不同戏”的合班阶段到京剧唱腔加入黄梅戏,在同一曲戏中运用两种以上的声腔,“风搅雪”现象映射出黄梅戏与京剧之间的深度融合。正是京剧艺人携带京剧元素的加入,使得黄梅戏的“四功五法”渐进成熟,黄梅文化“由俗到雅”,实现黄梅调从小戏到大剧种的蜕变。

然而,“风搅雪”现象的混合本质决定了它是一种过渡状态。黄梅戏之所以能形成一种新的独立剧种,在于它与不同剧种交流互渗的过程中逐渐形成了自己独特的风格。著名黄梅戏表演艺术家王少舫老先生说得好:“我们黄梅戏是吃百家饭长大的,黄梅戏这个剧种胃口好,但一定要坐在黄梅戏的椅子上来享用。”从花腔小戏到正本大戏,从剧目情节内容到唱腔、程式化动作,黄梅戏在对不同民间艺术和剧种的套用、改编、再创造的过程中,不断丰富自己质朴的情感和生活化的写实表演风格。它以清新淡雅的妆容、细腻动人的唱腔、通俗直白的安庆方言演绎一方乡俗民情。在坚守与融通之间,逐步提升艺术品位,最终实现从临时串场的无名小戏到享誉海内外的“乡村歌剧”的蜕变。

(二)与生活融合,以“乡野”气息显人民属性

列宁说:“艺术是属于人民的,它必须在广大劳动群众的底层有其深厚的根基。”[8]艺术人民性,主要指艺术的表现对象和选题来源于广大人民的生活、思想体现人民的意志、表现手法是人们喜闻乐见的……。[9]探索中华人民共和国成立前黄梅戏的发展历程会发现,在长达一百多年的时间里虽略显粗糙平俗,不为主流社会文化所容,却依然焕发着极强的生命力,最主要的原因在于它们抒发着平民价值观,行使着弱势群体的话语权,契合了当时当地底层劳动人民的心理需求。从对1958年安徽省文化局剧目研究室编印的《安徽省传统剧目汇编》127出黄梅戏剧目的分析中发现,作为农耕时代乡村社会的产物,黄梅戏流播于乡野,汇聚着浓郁的乡土气息,其黄梅戏的艺术人民性主要体现在以下三个方面。

1.选题生活化

黄梅戏产生之初的作品大多反映农业生产和农业劳动者的生活片段。剧目内容多反映当时劳动人民的生活现状,唱出了劳苦大众的心声。例如经典花腔小戏《打豆腐》讲述的是腊月廿四一个平常百姓家打豆腐过年时发生的趣事:王小六好酒贪赌,年关将近,妻子让其将纺纱卖掉买回黄豆打豆腐过年。不料王小六把钱输光,背回一袋子黄沙冒充黄豆哄骗妻子,妻子又气又恨责骂一番小六。随后向邻居借来豆子,让小六推磨,不料小六竟然偷懒假装上吊,出尽洋相。[10]整个剧目故事情节的设计以及唱词来源于劳苦大众的日常生活,相比王侯将相的故事来说,观众的代入感更强,让听众多有“感同身受”之效,更容易感受其中的欢愉之情和谐谑之趣。

2.人物塑造平民化

黄梅戏从茶农、难民而来,目之所及、心之所向。花腔小戏的角色多为村姑村妇,即便后期移植而来的正本大戏,剧中人物艺术形象的打造均透着“山野里的清风”。仙女在草台上也是没有半点仙家气派,而是多了几份皖江少女的乡土情怀。帝王之家的艺术形象,也都被打造成富有乡村气息、亲切随和、通情达理、无半点王权的王霸气息。正如经典正本大戏《女驸马》中,当冯素珍在洞房中无奈说出女扮男装进京赶考误招为驸马的缘由后,公主虽有气,但是更多的是理解和宽容,并帮助冯素珍获得帝王的赦免,最终让其夫妻团圆。黄梅戏艺人们着眼于生活,从身边人物中提取的一些好的品质来塑造剧中角色,让遥不可及、高不可攀的王权贵族多了几分亲切随和,更符合草台下观众们的审美需求。

3.语言通俗化

方言特色是地方戏曲成长过程中共同的特点。黄梅戏的剧本中,对白、旁白、唱段都融入了安庆地方方言。对于安庆地区及周边的观众来说,用通俗易懂的方言说唱日常生活中的酸甜苦辣,好听好学,既缩短了舞台与观众之间的距离,又加速了黄梅戏的传唱。例如在小戏《夫妻观灯》中的一段对白:“长子来看灯,他挤得头一伸。矮子来看灯,他挤在人网里蹲。胖子来看灯,他挤得汗淋淋。瘦子来看灯,他挤成一把筋。”简明轻快的谱调,配上特色的方言俚语,让人忍俊不禁。

(三)与时势融合,在发展中演绎时代特色

物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程;文化作为上层建筑的一部分,其产生、发展受物质生活及其生产方式的决定和制约。从发生学的角度看,一切文化物象的发生、发展都是一定物质经济及文化氛围下所包含的道德、情感、观念、生活方式以及由此产生的审美心理机制的产物。[11]正如接受美学家韦恩里希所说:“一部作品要流传下去,它就得和不同历史时期的读者进行对话,写一部文学史,就是写一部这样的对话史。”黄梅戏作为戏曲文学中的瑰宝也必然融于时代洪流之中,推动和促进着政治经济的发展。纵观黄梅戏剧目的创作和改编演变历程,但凡是当时标志性的剧目都紧扣时代背景,唱出当时当地听众的切实需求,并在群众中产生一定的影响。

在黄梅戏演变的各个阶段中,新创剧目中流传较广、演出最多的都是在当时当地的背景下,紧扣社会需求,表达阶级意志、能引起听众共鸣的剧本。从封建社会末期根据身边童养媳的生活遭遇自编的独角小戏《苦媳妇自叹》到抗日战争时期为揭露日寇侵略行为、激励人民心中救亡热情的《难民自叹》,再到中华人民共和国成立后排练的《王贵与李香香》《新事新办》《风雨丽人行》等一系列宣扬新思想、新政策的现代戏,都有着鲜明的时代烙印,与时势互促。据记载,民间艺人余庭和自编自演的《苦媳妇自叹》唱出了苦媳妇们“压在心头的黄连苦水”,每每台上凄凄诉唱,台下百十个苦媳妇泣不成声。甚有时任安徽省代省长余谊密在观看之后深受感触,召集同宗乡人,正色严明“女媳妇既嫁我族,既为我族之人。今后凡我同宗,不得有欺妇媳”[12]。

此外,优秀经典的传统剧目在流传过程中,会根据需要进行改编、再创造后搬入舞台。不同的时代背景,剧目内容随之变动,传统的黄梅戏早期剧目题材多为男欢女爱,不乏一些色情情节,插科打诨、格调粗俗低下,被官府定为淫戏禁演。中华人民共和国成立初期,在国家“改人、改戏、改制”的戏曲改革政策指导下,对黄梅戏传统剧目进行了重新梳理,改编方向更符合时代的需求,宣传新思想,体现新审美。1952年,郑立松改编经典黄梅小戏《打猪草》,将原剧陶金花“偷笋不认”的手脚不干净、胡搅蛮缠的农村妇女形象改为勤劳、善良、可爱的农村少女形象,删除老剧本中挑逗情欲的情节科白,将“金三矮子”从语言粗俗、任人摆布的丑角形象,改造为真诚、淳朴又乐于助人的“金小毛”农村青年形象。改编后的新剧参加1954年华东区第一届戏曲观摩演出大会,大获全胜。2005年,吴琼将《打猪草》与流行歌曲结合,创编黄梅歌《仙女》,这种融合传统戏曲元素和流行音乐元素的新型歌曲样式,在大众中产生了极大的反响。[13]

三、地方戏曲传承的思考与建议

据《中国戏曲志》的统计,在我国历史上曾存在394个剧种,每个剧种发展的历史渊源不同,虽在各自特定的艺术生存空间与生态环境浸润下而风格迥异,却流淌着相同的血液:他们的音乐构成与古老的华夏文化一脉相承、他们的思想表达都体现当时、当地人民的情感创造。民族文化心理积淀下受众思维模式、观赏经验及审美心理上的趋同,使得剧种的传承与发展具有相互借鉴性。

地方戏曲文化没有固定范式,需要在文化适应过程中不断摸索前进。在艺术共同体到文化共同体的格局建构过程中,融通是一个必不可少的途径。然而,正如处世之道讲究外圆内方,文化适应的过程中也需要处理好融通与坚守的关系。融通不是丧失个性、放弃原则,坚守也不能抱残守缺,刚愎自用。外向融合的同时要注意内向固守,在坚持“守正”的基础上力求“出新”。于此,才能形成百花齐放、百鸟争鸣的文化繁荣景象。地方戏曲未来的发展,需要在保持自己的风格和个性的前提下,用一种开放包容的姿态不断融入新元素。在外向融合与内向固守、偏离创新与回归继承的对立统一中不断发展演变。

(一)五位一体,互融互通

党的十八大以来,我国经济、政治、文化、社会和生态文明“五位一体”的建设同步发展、协调推进。作为灵魂的文化建设,既受经济建设和政治建设的护航,又通过凝魂聚气反作用于政治、经济的发展。戏曲文化不仅是珍贵的文化资源,也是重要的经济资源。地方戏曲未来的传承要与政治、经济、社会发展融为一体。

乘政策东风,积极推进地方戏曲的传承保护和研究工作。充分发挥政府的主导作用,通过梳理现存的戏曲艺术品种、整理汇编文献资料和影像资源、加大地方戏曲研究投入、培养戏曲文化传承人等措施,为地方戏曲的传承和发展提供保障。融经济发展,充分挖掘地方戏曲艺术审美之外的功能,将地方戏曲的传承融入地方经济的发展、融入非遗文化的保护。利用文化搭台、经济唱戏,将地方戏曲与区域特色经济和地方文化、旅游相结合,在提升戏曲文化影响力的同时助推地方经济、文化的发展。紧跟社会步伐,在快餐式的文化背景下不断创新地方戏曲的传播载体。充分利用微博、微信、抖音、专业QQ群和网站等新媒体搭建传播平台,传播地方戏曲文化,拓展地方戏曲的观众群体与表演空间。

(二)借鉴移植,坚守本色

哲学思辨观点认为,个性包含了共性,共性也包含了部分个性,个性与共性可以相互转换。艺术创作是个复杂的精神生产活动,在遵循自身艺术心理定势的同时,又需要不断地优化和超越,以迎合观众与时俱进的欣赏口味和层次。黄梅戏从茶农采茶小调到偏居一隅的地方小戏直至跻身“五大剧种之一”,既得益于其在各剧种、民间艺术间不断混合与交融,又离不开其对自身的艺术风格与审美特点的坚守。

中国戏曲历来就有剧种之间相互移植的传统,著名剧作家魏明伦认为:“移植不仅成本低,而且最符合戏曲流传规律。从古到今,无论中外,有史以来的好戏都是不胫而走。许多戏班、剧团争演同一台戏,不同剧种之间反复移植,在一代代艺术家和观众之间打磨,新戏逐步变成老戏,最后才能出几部经典。”地方戏曲要破解发展困局,仍然需要不拘于形,大胆借鉴移植。然而,移植不能移而不植,地方戏曲之间相互吸收、借鉴,需要以坚持剧种自身艺术特色为前提,外向融合的同时注意内向固守。

(三)融于现代,归于乡土

从文化人类学视角来说,文化经变迁、传播,最终指向文化融合和文化共同体的构建。伴随全球意识、现代意识、城镇意识而来的多元文化格局在很大程度上打破了地方戏曲流布区域内相对封闭的内循环系统。然而,地方戏曲流行于一方水土,是凝聚一方文化和情感的桥梁,为当地人们提供精神滋养,在代际中延续乡愁记忆、传承文明火种。它以乡音为壳、乡俗为里、乡情为魂,是其流布区域内最具心灵归属的艺术品类。乡土性是地方戏曲的“源头”所在,城市文化和现代性是地方戏曲的“流向”,“源”远方能“流”长。

未来的地方戏曲的发展仍然需要传承经典和创编新戏“两条腿走路”。对传统经典剧目的传承上去其糟粕取其精华,确保原汁原味的同时,与时俱进地赋予时代精神,迎合人们新的审美需求,让传统剧目焕发新的风采。创编具有时代特征的新剧时,注意乡土民俗的延续、地域文化特色的保存。处理好乡土性和现代性之间相互对立统一的关系,将偏离创新与回归继承相统一,在充分挖掘其传统伦理思想和民俗文化的同时,融入现代意味的日常生活意识和精神。

四、结语

每一种戏曲文化都有其独特性,文化实践不存在普适性规范。我们不得不承认,在现代化和城市化进程的挤压和胁迫下,不是所有的地方戏曲都能延续其社会生活式的戏曲活动,部分传统地方剧种终会被历史所淘汰。正如王长安先生在《黄梅戏志·后记》中所说:“我们今天某些式微或者行将灭亡的东西,其实都不一定是我们自身照顾不周的过错,而恰恰是物换星移、大自然演进并改变的结果”[6]。

纵观黄梅戏演变过程,它在每一个属于自己的时间里努力绽放,用每个时代特有的方式传唱。如果说“梅开一度”是中华人民共和国成立之初,百废待兴,文化匮乏,政府推动文化振兴;“梅开二度”是改革开放,经济繁荣,文化昌盛;那么物换星移,行至今日,梅开三度就多了一些使命和情怀,思考着文化的继承和发展。

不探索不知路,戏曲非物质文化遗产的保护究竟该何去何从,需要各界人士从不同的立场和角度探索。“三叹三唱黄梅调,一生一世红尘缘。”万物皆是只知缘起,不知缘灭,也正是未知,才激励人们不断求索。