译者技术能力驱动下的翻译技术教材编写研究

李晗佶

信息技术、网络技术与认知科学研究的不断成熟与发展给社会生产、信息传播、交往方式与生活方式带来了翻天覆地的变化。作为一项历史悠久的职业,译者的工作方式与翻译研究的范式也随之发生了巨大的转变。技术的介入不仅提升了翻译行业的生产力,同时对翻译实践、翻译教育和翻译研究的影响逐渐深入,具体表现在翻译对象、翻译角色、翻译能力、翻译策略、翻译方式、翻译流程、翻译标准、翻译环境、翻译教育及翻译研究10个方面的变化[1]。

作为沟通媒介的翻译技术教育不仅担负着对未来翻译实践者翻译技术能力培养的重担,同时也在翻译技术研究中起到不可替代的作用。在2007年成立之初,国内翻译硕士(MTI)教育就已将翻译技术纳入到课程体系之中。根据最新的调查数据显示,国内249所MTI培养单位中已有超过半数(125所)开设了相关课程[2]。面对这一翻译教育体系中的新模块,国内学者已经敏锐地注意到了对其进行研究的重要性,如王华树、王少爽[3],王少爽[4]等从翻译技术能力培养角度;王华树[5]、任大玲[6]等从翻译技术课程设置角度;苗菊、王少爽[7],王华树[8]等从翻译技术职业取向角度;马旭燕[9]、张爱玲等[10]从翻译技术教学应用角度展开了一系列研究。翻译教育不仅包含教育基础和教育理论两个领域,教育资源也是不容忽视的一环。在教育资源中,除了教师资源和教学设施之外,教材的编写质量不仅指导着教师的教学方向,同时也直接影响最终的教学效果。虽然已经有少数国内学者,如樊军[11],王华树、王勤晓[12]和吕奇、王树槐[13]等对翻译技术教材的编写进行了一些研究,但是却存在着一些问题:1)涉及教材不够全面,不能全面展现当前编写现状;2)技术发展和教材出版日新月异,需要及时进行跟踪研究;3)就教材论教材,没有很好地将教材编写与翻译能力发展相结合。基于此,本研究将涵盖最新的成果,全面搜集主流翻译技术教材,力图展现客观现状,并结合译者技术能力找出当前教材编写的问题,同时提出相应的解决对策。

一、翻译技术、翻译能力与译者技术能力

(一)翻译技术

国内外学者对于翻译技术存在着狭义和广义两种不同的定义。如持广义定义立场的BOWKER认为,任何对译者的翻译工作有帮助的工具都可称之为翻译技术[14]5-9。狭义概念上翻译技术就是指机器翻译和计算机辅助翻译两种关键技术。这种在概念上的分野也体现在当前翻译技术教材名称不一致的现状。通过对现有教材的分析发现,有些虽以“计算机辅助翻译”命名,但是实则也涵盖了广义概念上翻译技术所应涉略的内容。同时考虑到当前院校课程开设遇到的师资与课时安排困难,这一门课应该涵盖多方面内容,因此本文将采取广义范畴上的翻译技术概念对教材编写内容加以评判。

(二)翻译能力

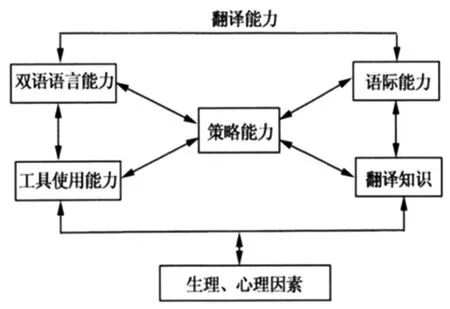

学生翻译能力的培养是翻译教学的最终目的,因此理应成为翻译教学与研究的重点。面对翻译这种复杂的人类认知活动,BELL[15]37,BEEBY[16]187,NEUBERT[17]5,KIRALY[18]4等学者从不同的视角出发对翻译能力的构成给出了不同的解读。西班牙巴塞罗那自治大学(Universitat Autònoma de Barcelona)的翻译能力专项研究小组(Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation,PACTE)通过大量实证数据总结出了包含6种能力的翻译能力建构模型。经过2000年到2005年间的不断修正,最终形成了以策略能力为核心,双语语言能力、语际能力、工具使用能力、翻译知识、生理和心理能力共同协作形成的翻译能力模式,如图1所示[19]:

图1 PACTE翻译能力建构模型

与以往学者所提出的翻译能力模式不同,PACTE小组及时地将工具使用能力纳入了考察范畴。工具使用能力就是指运用各种资源和媒介的能力,包含对翻译工具、信息技术和资源的使用,也就是译者所应具备的技术能力。

(三)译者技术能力

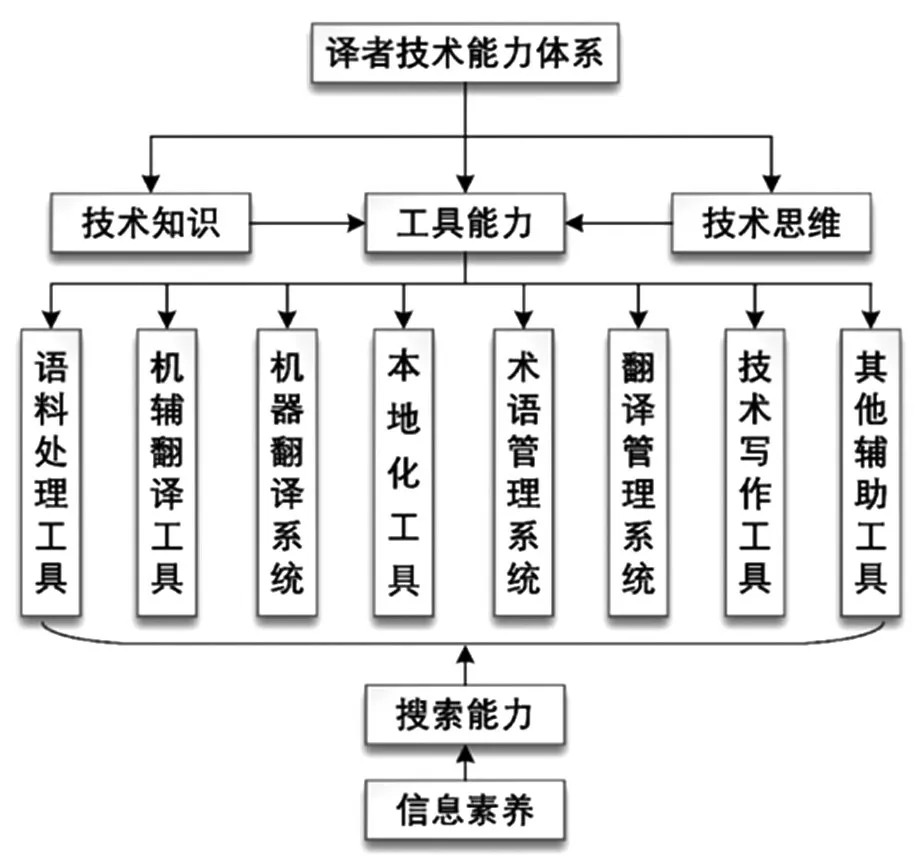

在人工智能与大数据技术飞速发展的今天,工具使用能力已经从翻译能力中的次级范畴转换为沟通其他能力从而进行翻译实践的主要能力。在具体应用中与其他能力一道,翻译技术能力已然形成了自身完善的生态体系。王少爽和覃江华基于以往的研究,提出了大数据时代的译者技术能力体系模型[20],如图2所示:

图2 译者技术能力体系

这一体系包含技术知识、工具能力、技术思维和信息素养4种主干能力。其中技术知识是指对翻译技术的本质性认识;技术思维是指利用技术解决问题的意识;搜索能力为这一体系提供支撑,主要体现在译者的搜索能力上;工具能力则是技术知识和技术思维的具体再现,是译者在实际翻译实践活动中对语料库、计算机辅助翻译、机器翻译、本地化、术语、翻译管理、技术写作其他辅助工具的操作和使用。

二、译者技术能力驱动下的翻译技术教材编写现状

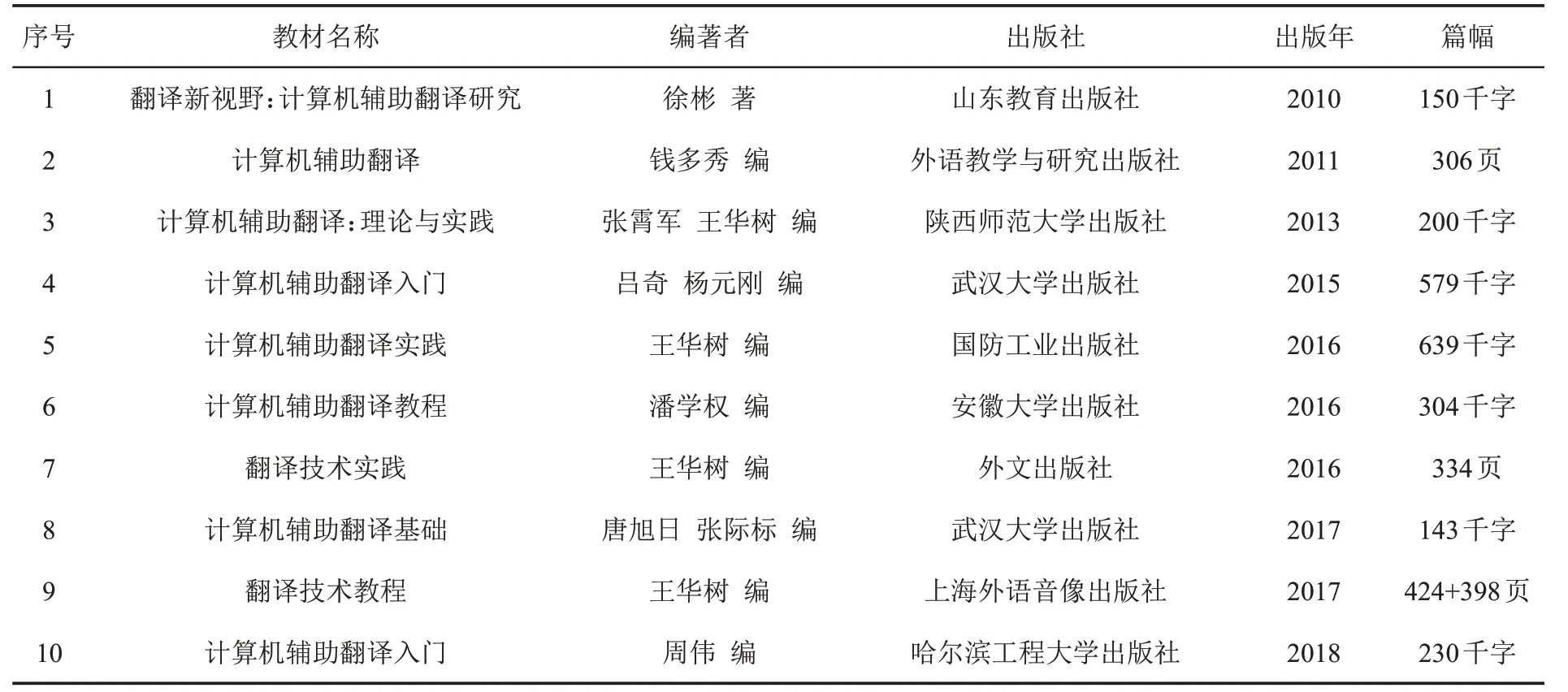

笔者选取了市面流通的翻译技术教材10册,将其教材名称、编著者、出版社、出版年和教材篇幅等具体信息绘制为表1。

表1 翻译技术教材基本信息

从时间上来看,自2010年起,每年都有翻译技术教材面世,尤其是在2016年和2017年出现了出版高潮;从编著者身份来看,除《翻译新视野:计算机辅助翻译研究》这本具有一定研究性质的教材由徐彬独著完成之外,其余均由具有教学经验的一线教师和业内从业者共同完成;从篇幅上来看,不同教材之间存在着巨大的差异,最短的为《翻译新视野:计算机辅助翻译研究》,全书仅150 000字,而最长的为《翻译技术教程》,上下两册合计822页。

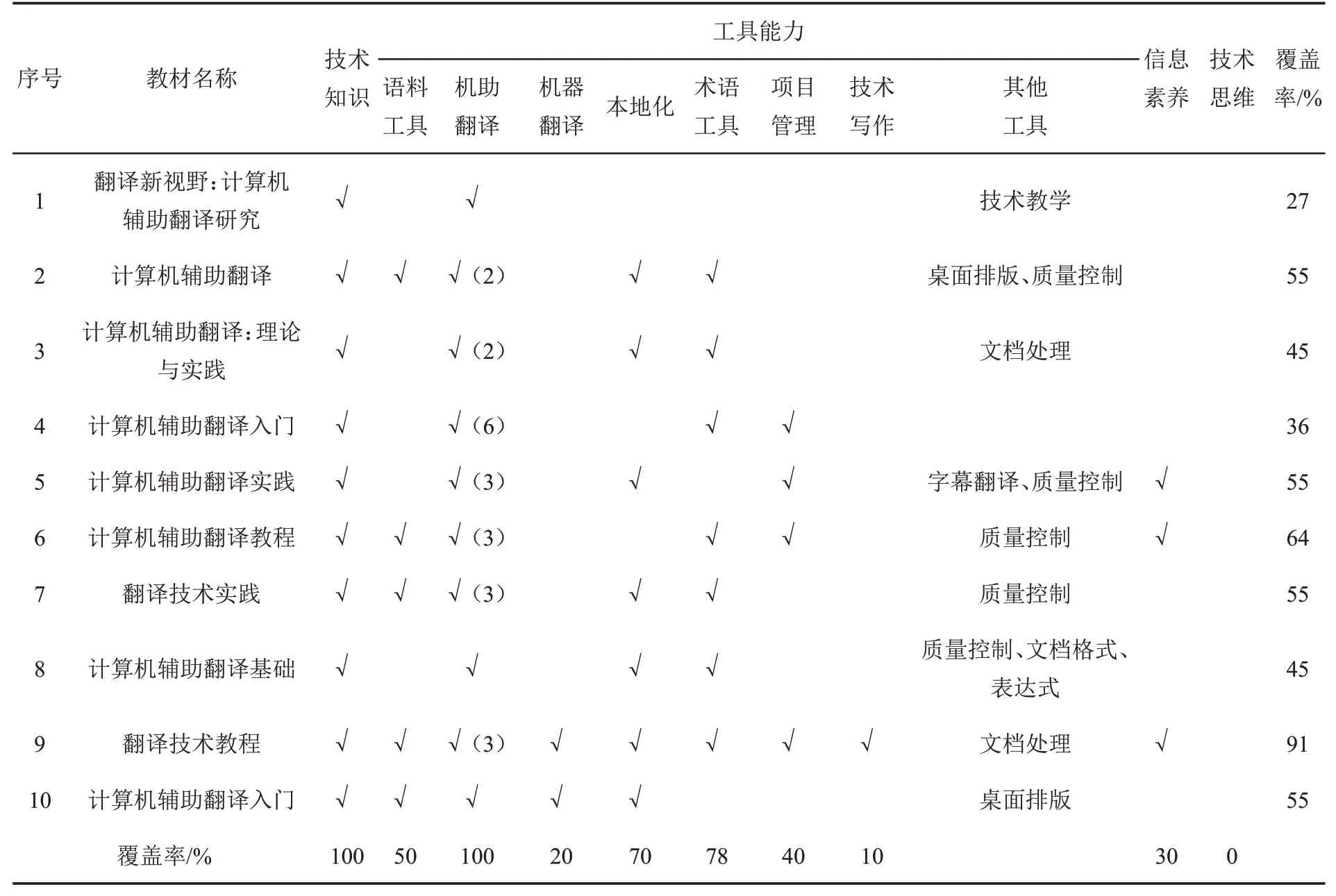

出版信息只能展现教材的基本情况,为了进一步对不同教材的内容进行研究,本文结合译者技术能力体系对教材的编写体系进行了统计。由于译者技术能力中的工具能力是这一课程教学的重要内容,因此其涉及的8种具体能力均单独计入结果,最后计算出每本教材对不同技术能力模块的覆盖率,具体信息如表2所示。

表2 翻译技术教材译者技术能力覆盖

三、当前翻译技术教材编写中存在的问题及解决对策

(一)教材编写体系不清晰

通过统计数据我们可以发现,所有的教材都涉及了译者技术能力中的技术知识内容。这些教材均在第一章节就对翻译技术的定义、本质与历史,译者能力构成,基础电子工具应用和语言服务产业等方面进行了介绍,其中以《翻译技术教程》第一章“现代翻译技术概论”中所涵盖的内容最为详细。技术知识在翻译技术能力中处于基础地位,对其进行详细的介绍有助于学生译员对翻译技术的历史发展、行业现状与未来前景有客观的认识,从而为翻译技术的习得打下坚实的基础。另外一项均有涉及的内容就是工具能力中的计算机辅助翻译软件的介绍,多数教材选取市面主流的CAT工具,用图文并茂的方式讲解具体的功能使用。除了上述提及的两项内容之外,其他的技术能力的覆盖情况大相径庭。多数教材都对工具能力中的语料工具、本地化工具、术语工具和项目管理等进行了介绍,但是仅有《翻译技术教程》一本教材用专门的章节同时对机器翻译和技术写作进行讲解,另外对于信息素养的覆盖也不容乐观。以机器翻译为例,虽然当今采用了神经网络技术的翻译系统较以往基于规则的机器翻译在质量和效率方面已经有了很大提高,但是距离直接可以应用的目标仍然存在差异。由此,“译后编辑”已经成了专业译者翻译实践中必不可少的技术能力。冯全功、刘明[21]进行了专门研究,提出了包含认知维度、知识维度和技能维度在内的译后编辑能力模型。而机器翻译所产出的译文是译后编辑活动的初始前提,正如IVANOVA[22]133所指出,对机器翻译原理的掌握不仅有助于了解机器翻译错误类型,同时更能够直接提升译后编辑的效率。多数翻译技术教材中机器翻译相关知识模块的缺失不能满足翻译技术课程教学为职业化导向而服务的目的。通过以上的分析可以发现,这10本教材中除《翻译技术教程》基本能够满足翻译技术能力框架中对学生翻译技术能力的培养要求之外,其余的教材均未呈现出清晰的编写体系。针对目前翻译技术教材编写中出现的体系不清晰问题,本文建议从以下3个方面入手加以完善。

首先,应确立明晰的翻译技术能力体系,实现全面覆盖。根据调查显示,当前国内除了北京大学、广东外语外贸大学、西安外国语大学、北京语言大学①北京大学软件与微电子学院招收计算机技术专业计算机辅助翻译方向硕士研究生;广东外语外贸大学高级翻译学院招收MTI笔译专业翻译与本地化管理方向硕士研究生;西安外国语大学高级翻译学院MTI笔译专业设有本地化与翻译方向;北京语言大学高级翻译学院翻译学硕士(MA)设有翻译技术与本地化研究方向,翻译本科专业设有本地化方向。等少数几家院校开设了专门的翻译技术方向本科和硕士培养项目外,其余多数院校由于师资或课时困难,仅将这门课程作为翻译硕士或翻译本科教学计划中的一门独立的课程[2]。这种现实情况就要求本课程应广泛涉及今后翻译实践中学生译员可能会接触到的各种翻译技术。笔者建议今后翻译技术教材的编写与修订应以“译者技术能力体系”为指导,使其内容实现对各种技术使用方式的全覆盖,从而使学生能够对翻译技术有宏观的认识。当然,由于任课教师自身研究领域与课程课时所限,不能对工具能力中的每项内容都加以详细讲解。对此,学生可以根据自身兴趣和需求选取相应的专门领域教材进行学习。如语料库方向选取梁茂成等人所编写的《语料库应用教程》;机器翻译方向选取李正栓等人编写的《机器翻译简明教程》;本地化方向选取杨颖波等人所编写的《本地化与翻译导论》;术语方向选取王华树主编的《术语管理概论》;项目管理方向选取吕乐等人所编写的《翻译项目管理》等作为补充予以辅助学习。

其次,应完善“译者技术能力体系”,将“翻译质量控制”加入工具能力。除“译者技术能力体系”中所提技术能力之外,多数教材也涉及到了“翻译质量控制”相关内容。质量是产品的服务和生命,翻译作为一种语言服务,译文质量至关重要。翻译质量的优劣决定着翻译项目的成败,高质量的翻译不仅可以节约项目时间,同时还可以缩减项目成本。鉴于“翻译质量控制”的重要性,笔者建议将其纳入译者技术能力体系,作为第9种工具能力在未来的翻译技术教材编写中进行论述。学生译员需要了解翻译质量评估的基础知识,并结合国内外翻译质量标准对翻译项目中的影响因素进行分析。翻译质量控制模块都已经被内置于主流的计算机辅助翻译工具之中,对这些工具的使用可以在相应的计算机辅助翻译工具章节加以论述。此外还有一些独立的工具,如ApSIC Xbench等,也应单独在教材中分别加以介绍。

最后,应填补技术思维能力模块空白,塑造智能时代技术伦理素质。“译者技术能力体系”所提及的技术思维能力在这10本所选教材中都没有提及。当然技术思维作为一种“隐性知识”与作为“显性知识”工具能力固然存在差异,难以通过语言文字的形式进行表述,而综合体现在翻译技术运用的整体过程之中。在当今智能时代,人虽然得益于技术发展,但同时也在承受其所带来的“负面效应”。在翻译领域,随着人工智能技术与大数据技术的介入,机器翻译质量已经有了突飞猛进的发展。由此,一些媒体开始大肆鼓吹译者这一职业将在不久后消失,依靠技术人类就会实现跨语种的无障碍沟通。这种舆论导向引发了一些学生对翻译学习乃至外语学习的负面情绪。国内某大学英语系新生近日给校长写信,称人工智能正在“入侵”翻译领域,自己的梦想马上就会毫无价值,因此想要转系转专业。在信中,她同时建议学校取消外语专业①英语系新生惧怕机翻欲退学15位语言界大咖有话说(引自http://www.sohu.com/a/254744156_498158)。。这种想法出现的根源在于对翻译技术缺乏理性认识,这种技术思维能力上的缺失同样也表现在专业译员的实践操作中。MOORKEN和O'BRIEN的研究显示,很多时候译后编辑需要对大篇幅重复性错误进行机械性的改动,使得原本富有创造性的翻译活动被切分为一系列简单的任务从而发生了“去技能化”的趋势[23]109-130。KENNY等提出了另外一个影响译者工作热情的因素就是客户对翻译质量的要求逐渐降低,甚至提出“能看就行”的指示,这就意味着译者无需尽全力投入到工作之中[24]。为了端正译者对待技术的态度,同时打通技术研发与技术使用之间的壁垒从而实现“人性化”翻译技术,有必要结合“技术哲学”和“技术伦理学”相关内容对学生加强技术思维教育。

(二)翻译技术理论建构与实践应用不平衡

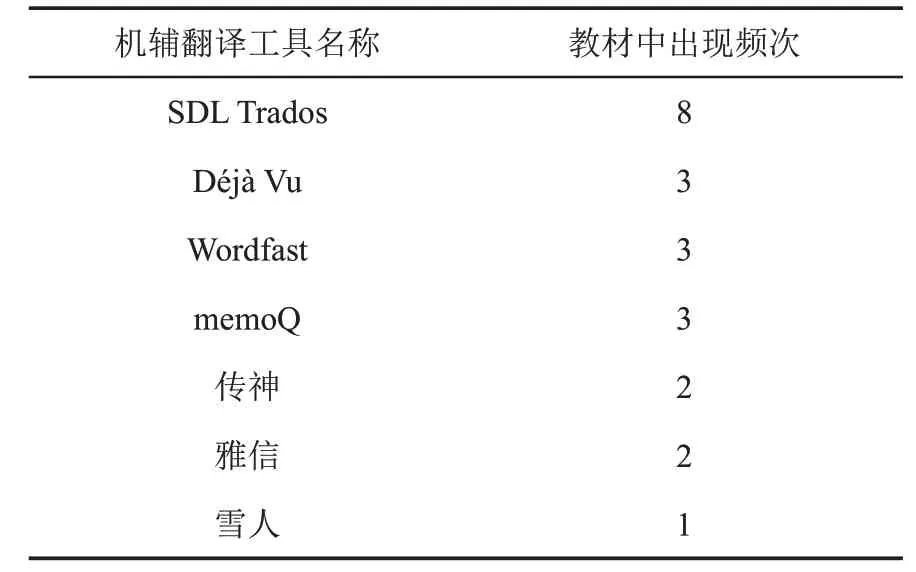

翻译作为人类沟通的媒介具有极强的实践性,随着语言学理论的介入,翻译逐渐开始形成独立的理论体系,从而成为一门真正的学科。翻译技术教学的直接目的就是为应对未来职业化的翻译工作做准备,因此翻译技术教材理应展现出实践指导意义。如表2所示,这10本教材中都对具体的计算机辅助翻译工具进行了详尽的介绍,其中以《计算机辅助翻译入门》所介绍的最为广泛,多达6种。根据这些工具在教材中出现的频次排序,依次为SDL Trados,DéjàVu,Wordfast,memoQ,传神、雅信和雪人,具体信息如表3所示。据陈善伟的统计,当前市面上共有25款免费和53款付费的计算机辅助翻译工具可供选择[25]221,247。这些工具在翻译公司使用的普及率直接影响着课堂实际教学的有效性。通过对国内高校翻译技术实验室购置的工具的调查显示,SDL Trados的配置率为63.96%,memoQ的配置率为31.53%,DéjàVu的配置率为18.02%,国内的传神和雅信以29.73%和21.62屈居其后[2]。由此可见,高校计算机辅助翻译工具的购置率与教材中工具出现的频次成正比,SDL Trados在当前的翻译实践①根据SDL Trados官方数据显示,目前全球超过25万名专业翻译人士都在使用该工具处理专业翻译任务(引自https://www.sdl-china.cn/cn/software-and-services/translation-software/sdl-trados-studio/)。与翻译教学中无疑都占有绝对的优势,因此对其功能做单独篇章的介绍是必要的。但是对于其他占有率略低的工具,是否有必要花费大量宝贵的教材篇幅进行详解值得商榷。

表3 翻译技术教材机辅翻译工具出现频次

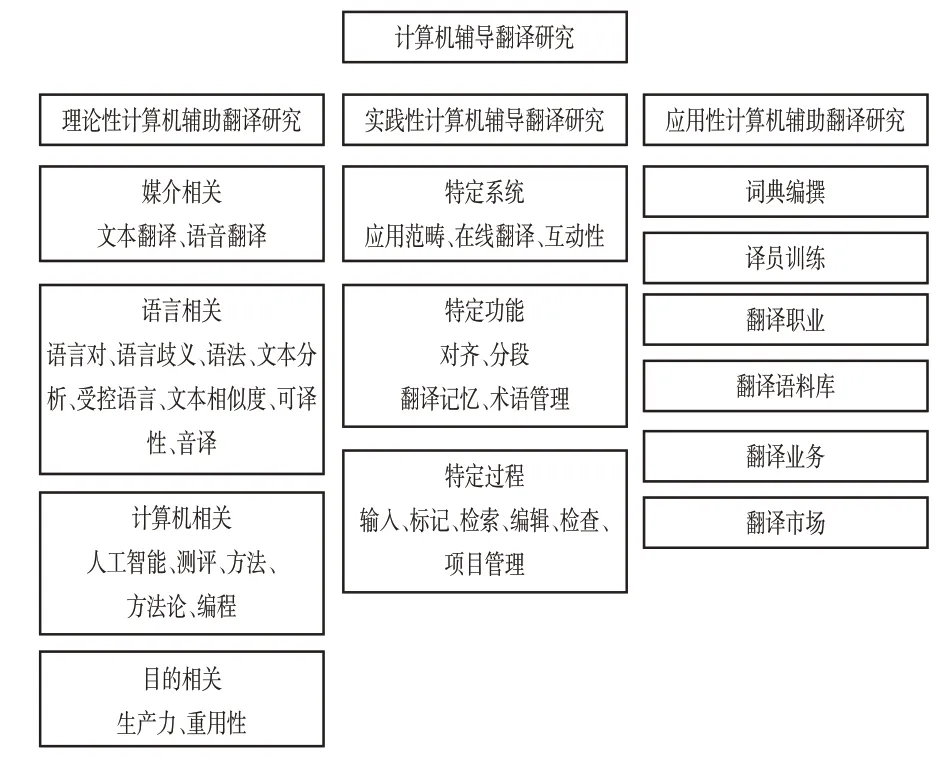

高校的翻译技术教学不同于专业培训,在强调技术实践性的同时,不能忽视理论建构。但是通过分析,这10本教材都缺乏理论架构的整体布局,使得教学内容呈现出碎片化、零散化的态势。针对这种情况,本文建议可以采取陈善伟在《翻译科技新视野》中首创性提出的“计算机辅助翻译研究理论框架”对知识进行整合[25]311,从而弥补当前翻译技术教学理论层次上的缺失,具体内容如图3所示。

图3 陈善伟计算机辅助翻译研究体系

这一理论框架由3大部分组成,分别是理论性计算机辅助翻译研究、实践性计算机辅助翻译研究和应用性计算机辅助翻译研究,其中每一部分又细化为若干子项。限于篇幅,我们仅以理论性计算机辅助翻译研究为例。在这一类别中又有4个次分类:与媒介相关的理论性计算机辅助翻译研究,其又可进一步分为文本翻译与语音翻译;与语言相关的理论性计算机辅助翻译研究,可进一步分为语言对、语言歧义、语法、文本分析、受控语言、文本相似度和可译性、音译;与电脑相关的理论性计算机辅助翻译研究可涵盖人工智能、测评、方法、方法论、编程;与目的相关的理论性计算机辅助翻译研究主要涉及生产力与重用性的概念。笔者建议今后的翻译技术教材在注重技术实践传授的同时,也应兼顾理论建构,从而使得翻译技术学科更加科学化、系统化。

(三)辅助资源缺乏配套

由于纸质出版物的属性所限,教材从规划到编写再到出版、印刷、订购等环节要花费漫长的时间。与此相对应的便是技术的飞速发展与更新迭代。以教材中均涉及的SDL Trados为例,由于出版年份不同,教材中所演示的版本横跨2007、2011、2014、2017四个不同的版本,其中以2017年8月出版的《翻译技术教程》中所使用的版本最新。虽然同一工具在设计与开发时要坚守一以贯之的产品理念,但是在版本更新的过程中会加入新的功能,同时也会对以往的漏洞进行优化。目前SDL Trados已经发布了最新的2019版本。这种出版滞后与工具更新的现状就会造成学生在拿到最新出版的教材的当下,其中所介绍的工具版本就已经过时的窘境。此外,当前的翻译技术教材编写还存在着配套资源缺乏的问题。据调查显示,当前只有10.44%国内翻译技术课程的任课教师对教学质量表示满意。原因在于多数教师自身就并未熟练掌握所教授的相关技术,并且没有实践经验。尽管中国翻译协会和语言服务企业组织开展了相关进修项目,但是限于培训时长,也只有51.41%的教师对培训结果表示满意[2]。通过查阅,笔者并未发现当前任何一本翻译技术教材提供配套教学课件。这就使得教师只能通过自己的理解来对教材进行讲授,增加了教师的备课难度。此外,对于学生来说,当前的翻译技术教材也并未提供充足的配套资源。通过统计,这10本教材都在每一章节后附以思考题供学生对所学知识进行巩固。但是,多数教材配备的思考题只是对单元内容框架加以概括,如“术语和术语库的特点和类型”“什么是计算机辅助翻译?”等十分笼统而空洞的问题。学生难以通过这些题目对章节所学内容进行复习并锻炼相关实践操作能力。其中以《翻译技术实践》的思考题部分做得较好,这本教材设计了很多案例供学生操作以求模拟真实的技术使用环境。

针对以上配套资源缺乏的问题,本文建议今后的翻译技术教材编写应突破传统,采取多元化的出版方式,充分利用现代技术手段实现知识的即时更新。未来的相关教材可以建设相应的网络互动社区,及时发布最新的技术信息,同时可以上传相关视频来更直观地指导翻译实践。教材的编写者最好能够提供配套教材课件供任课教师参考,一些在翻译技术课程教学中取得良好成果的院校也可主动将教学案例进行分享。此外,还可充分利用贴吧、博客、微博、QQ群、微信群等新媒介手段,加强技术专家、任课教师、教材编写者和学生之间的互动,及时回答在教学和实践中遇到的难题,并分享信息从而全方位提高翻译技术课程的教学效果。

四、结语

教材不仅是教学内容和教学方法的载体,同时更肩负着新时代创新型人才培养的重任,在教学秩序稳定、教学质量保证、教学内容创新、教学方向主导等诸多方面都起到举足轻重的作用。翻译技术作为翻译研究的新模块与翻译实践中的必要技能,其教材编写的重要性不言而喻。在过去的十几年发展过程中,国内的翻译技术教材建设已经初具规模,内容也在不断完善,但是现有教材中仍存在着如教材编写体系不清晰、翻译技术理论建构与翻译实践不平衡和辅助资源缺乏配套等问题。未来的翻译技术教材不仅应该以该技术能力框架为编写体系,平衡理论与实践的权重,还应进一步完善配套教学资源。只有通过上述努力,翻译教材的编写才能更好地为翻译技术课程建设与翻译人才培养服务。