国内传统技艺类非遗研究的脉络与热点分析

林 轶,张凯悦

非物质文化遗产(以下简称非遗)进入到中文语境可追溯到2001年,截至2021年5月,我国已公布五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,其中传统技艺类非遗共有287项,约占总数的18%。传统技艺作为非物质文化遗产的重要组成部分,受到国内学界的广泛关注,在理论研究与实践应用上已有充分积累和长足进展,但针对该研究领域的发展脉络与热点主题进行系统性分析的文献极为少见。本文采用知识图谱分析法,以2001—2021年CNKI中的CSSCI来源期刊刊发的传统技艺类非遗研究文献为数据样本,运用CiteSpace(5.8R3)软件对年度发文量、核心作者、作者合作情况、发文机构、关键词进行可视化运算。通过绘制相应的知识图谱,直观呈现该研究领域的发展历程、热点主题与前沿动态,反思存在的问题并提出相应的建议。以期推动我国传统技艺类非遗研究的稳步前行与纵深发展,为学者更好地把握该研究领域的发展动向提供借鉴与参考。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文选取中国知网(CNKI)中的CSSCI来源期刊为数据样本库,以“传统技艺”及“非物质文化遗产(含非遗)”为主题词,以2001年至2021年为时间区域进行检索,共检索到3 333条记录。为确保所提取样本能够有效呈现该研究领域的发展脉络与热点主题,逐一对所提取记录进行核对,在剔除非学术类及与研究内容无关的文献后,共得到2 723篇有效文献作为最终数据样本。每条样本均包含发文时间、发文作者、研究机构、关键词等字段,可为后期借助CiteSpace软件进行可视化分析提供数据支撑。

(二)研究方法

知识图谱分析法是一种基于信息可视化和计量统计原理,从多维度绘制学科发展趋势及结构网络关系的图形表示方法。[1]CiteSpace软件是一款基于JAVA语言环境及引文分析理论的信息可视化软件,能够将抽象数据转化为具体直观的图谱,已被广泛运用于图书情报学、医学、计算机科学、信息科学等多学科领域。本文采用CiteSpace(5.8R3)软件作为知识图谱分析工具,以CNKI数据库中导出的2001—2021年传统技艺类非遗研究文献为数据样本,在保证样本质量的前提下建立项目,将时间切片设置为1年,阈值为10%,修剪方式为pathfinder和prunning sliced networks。通过计量、共现、聚类与突现分析,回顾与梳理该研究领域的发展历程、热点主题与前沿动态,并绘制国内传统技艺类非遗研究的相关知识图谱。

二、国内传统技艺类非遗研究的脉络分析

(一)年度发文量分析

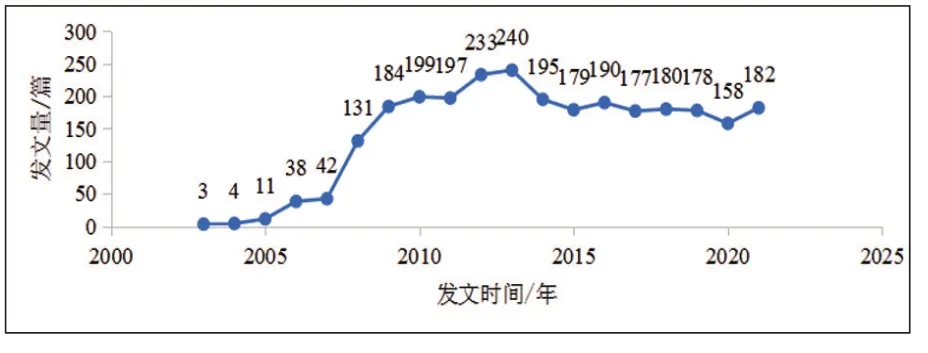

年度发文量可直观反映某研究领域的阶段性进展,是衡量发展历程和趋势的重要标尺。本文在对数据样本除重后进行统计,发现在2001—2021年期间CNKI的CSSCI数据库实际收录传统技艺类非遗研究文献为2 721篇,且CSSCI数据库中第一篇该研究领域的文献收录时间为2003年。如图1所示,在2003—2013年这10年期间,国内传统技艺类非遗研究发文量呈明显上升趋势,2013年达到最高峰值为240篇,此后该研究领域的发文量虽有下降,但整体仍保持稳步发展状态。通过对发文量趋势变化的综合考虑,最终将国内传统技艺类非遗研究分为萌芽起步、快速增长、稳步发展三个阶段。

图1 2001—2021年传统技艺类非遗研究发文量趋势图

1.萌芽起步阶段

2001—2007年为国内传统技艺类非遗研究的萌芽起步阶段。在该阶段CSSCI数据库共收录98篇有效学术文献,年均发文量仅为14篇。2001年非物质文化遗产的概念正式进入国内专家学者的研究视野,因此前期研究多为探讨非遗的基本概念、文化特性、保护原则等。鉴于非遗的复杂多样,2003年《保护非物质文化遗产公约》将非遗划分为五类,其中包含传统手工技艺。[2]49此后,国内学界开始针对传统技艺类非遗展开研究,但该阶段的研究成果较少,主要集中于抢救性保护[3-4]、开发式保护[5-6]、立法式保护[7-8]等方面。

2.快速增长阶段

2008—2013年为国内传统技艺类非遗研究的快速增长阶段。在该阶段CSSCI数据库共收录1 184篇有效学术文献,年均发文量高达197.3篇,是前期阶段的14.1倍。在此阶段传统技艺类非遗研究文献呈井喷式增长,尤其在2011年我国《非物质文化遗产法》颁布后,对非遗类别进行明确划分,将传统手工技艺调整为传统技艺。此后,国内学界不断拓宽该研究领域的广度与深度,从理论探讨转向实践应用,成果显著。传统技艺类非遗的数字化保护[9-10]、传承人保护[11-12]、产业化开发[13-14]、遗产价值认定[15-16]等研究主题为这期间专家学者讨论的热点。

3.稳步发展阶段

2014—2021年为国内传统技艺类非遗研究的稳步发展阶段。在该阶段CSSCI数据库共收录1 439篇有效学术文献,年均发文量为179.9篇,与前期阶段相比虽有回落,但该领域的研究成果已逐渐趋向多元化。2017年《中国传统工艺振兴计划》总体目标提出“使传统工艺在现代生活中得到新的广泛应用,更好满足人民群众消费升级的需要”。[17]此后,国内传统技艺类非遗研究的内容与方向发生重要转变,偏向于从现代技术手法和产业发展的研究视角,探讨遗产资源的保育活化与开发利用。研究成果涵盖活态传承策略[18-19]、旅游活化路径[20-21]、产业化发展机理[22-23]、数字化传播模式[24-25]等方面。

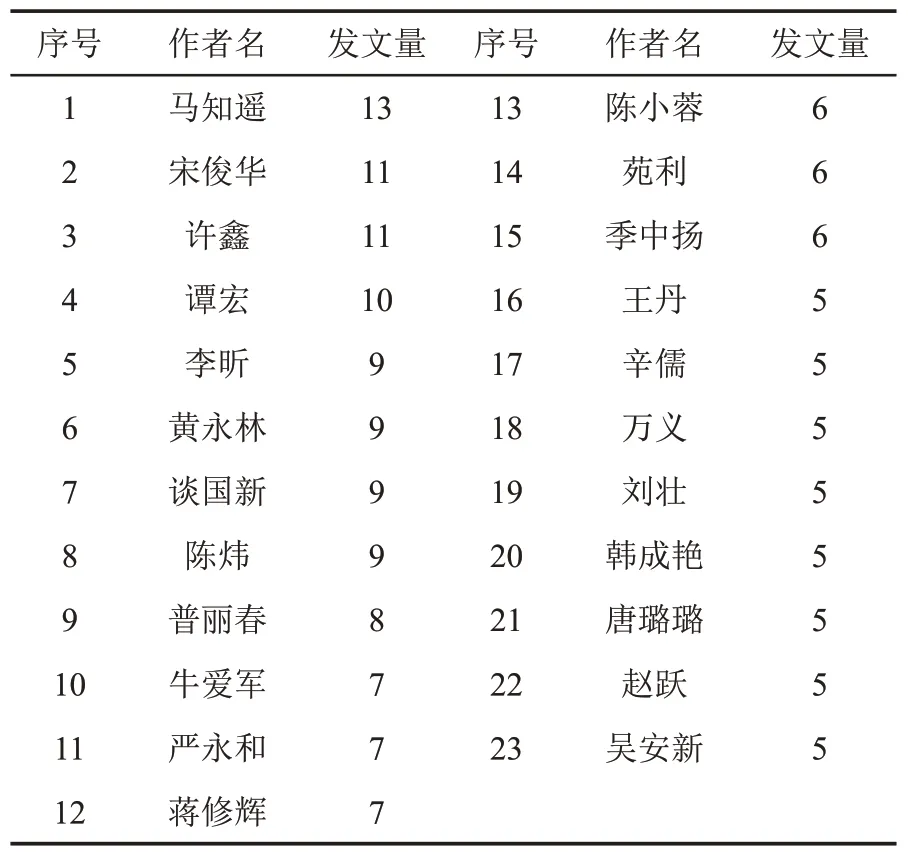

(二)核心作者分析

运用CiteSpace(5.8R3)软件的“Author”模块对发文作者进行可视化运算,所获节点数为526,即共有526位国内学者对传统技艺类非遗进行研究。鉴于核心作者的发文量与学术影响程度对相关领域的知识基础、理论进展和研究趋势具有引领作用,故本文采用“普赖斯定律”对核心作者进行测定。该定律是以发文量为基础判断核心作者,通过统计某研究领域的成果产出量,直接反映该领域工作者的研究活跃度,其测定 核 心 作 者 的 公 式 为M≈0.749(Nmax)1/2。Nmax代表最高产作者的发文量,M代表核心作者最低的发文量,计算得出国内传统技艺类非遗研究的核心作者最低发文量约为2.7,即发文3篇及以上的作者为该研究领域的核心作者。据统计,国内传统技艺类非遗研究领域的核心作者共有74位,发文量为339篇,约为总体发文量的12.5%。发文量排名前四的作者分别为马知遥(13篇)、宋俊华(11篇)、许鑫(11篇)、谭宏(10篇),见表1。研究发现,国内从事传统技艺类非遗研究的作者数量可观,并已形成明确的核心作者群,但核心作者的发文量仍处于较低水平,还需进一步提升该研究领域科研成果的转化速度。

表1 2001—2021年国内传统技艺类非遗研究的核心作者(前23)

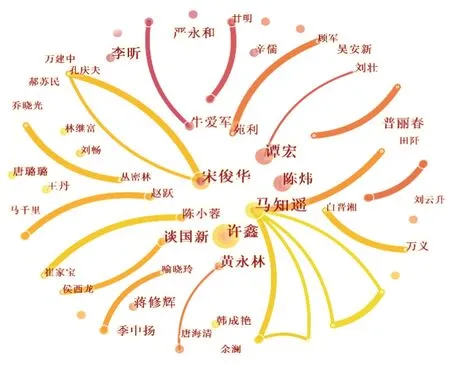

(三)作者合作情况分析

核心作者的科研成果及作者间的合作情况是评估文献质量的重要指标[26],故借助CiteSpace软件绘制国内传统技艺类非遗研究的作者合作知识图谱(见图2)。该图谱由526个节点、120条连线构成,网络密度为0.0009,其中节点大小代表作者发文量,连线粗细代表作者间的合作强度,节点与连线的颜色深浅代表发文时间。

图2 2001-2021年国内传统技艺类非遗研究的作者合作知识图谱

从总体上看,国内从事传统技艺类非遗研究的作者普遍发文量偏低,多处于独立研究状态,合作网络呈现“大分散、小聚集”的结构特征,尚未形成学术共同体。具体而言,在萌芽起步阶段(2001—2007年),作者间的合作关系较为松散,宋俊华为该阶段较有学术影响力的核心作者,其早期研究关注于非物质文化遗产概念的诠释与重构。[27]在快速增长阶段(2008—2013年),作者间的合作关系与前期阶段相比较为密切,如苑利与顾军、谭宏与刘壮、马知遥与潘刚等都曾在此期间进行联合研究。在稳步发展阶段(2014—2021年),作者间的合作强度有所下降,谈国新为该阶段学术贡献较大的核心作者,其研究成果集中于非物质文化遗产的数字化保护与传承方面。[28]

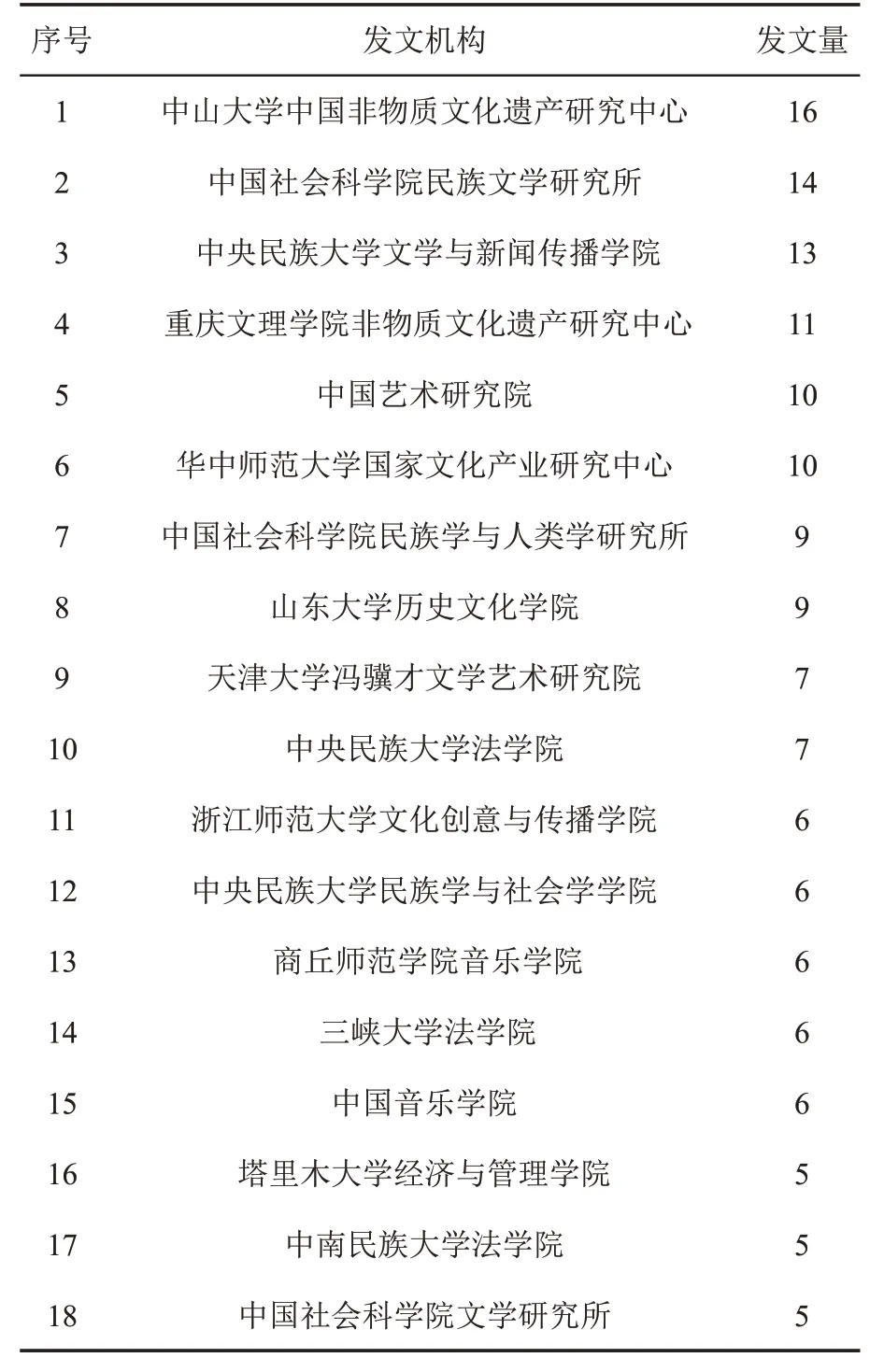

(四)发文机构分析

运用CiteSpace(5.8R3)软件的“Institution”模块对发文机构进行可视化运算,所获节点数为447,即共有447家机构发表过关于传统技艺类非遗研究的科研成果。根据“普赖斯定律”对核心发文机构进行测定,计算得出发文3篇及以上的机构为该研究领域的核心发文机构。据统计,国内传统技艺类非遗研究领域的核心发文机构共有50家,发文量为251篇,约为总体发文量的9.2%。这些机构多为研究中心及大学院系单位,以进行专项研究为主,起步较早且科研能力较强。发文量排名前六且在10篇以上的机构分别为中山大学中国非物质文化遗产研究中心(16篇)、中国社会科学院民族文学研究所(14篇)、中央民族大学文学与新闻传播学院(13篇)、重庆文理学院非物质文化遗产研究中心(11篇)、中国艺术研究院(10篇)、华中师范大学国家文化产业研究中心(10篇)(见表2)。值得注意的是,国内从事传统技艺类非遗研究的机构之间未存在明显的关系连线,说明机构间的学术交流与合作联系不紧密,科研能力存在显著性差异,在一定程度上会限制该研究领域的拓展和深化。

表2 2001-2021年国内传统技艺类非遗研究的核心发文机构(前18)

三、国内传统技艺类非遗研究的热点分析

(一)研究热点的聚类分析

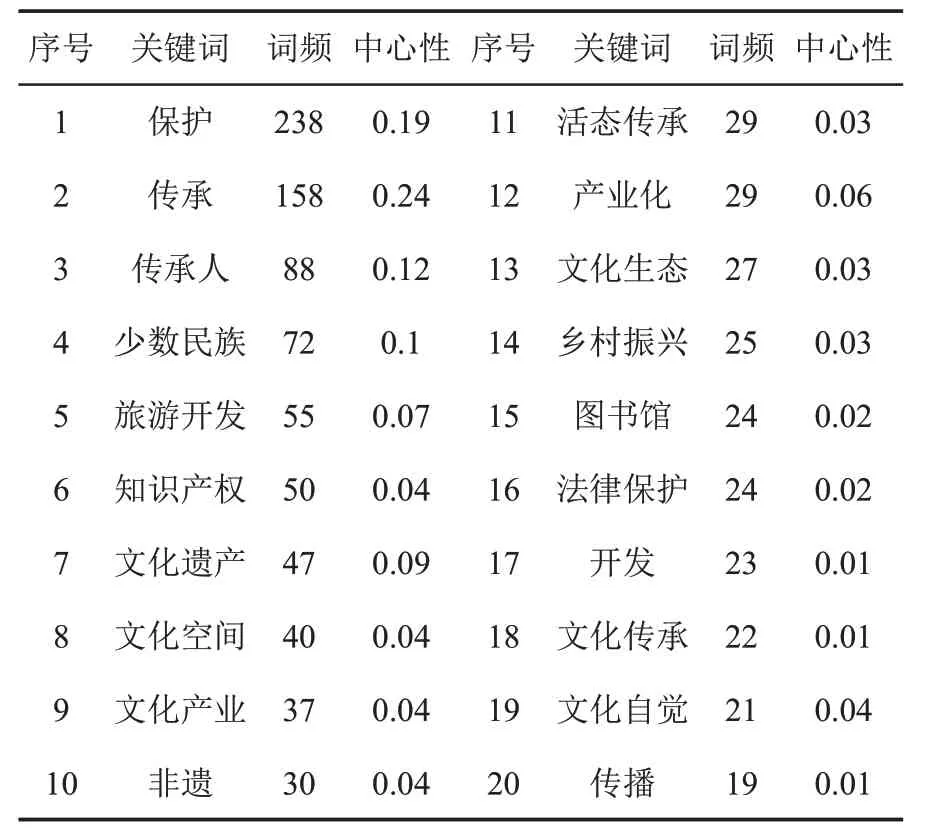

运用CiteSpace(5.8R3)软件的“keywords”模块对关键词进行可视化运算,绘制国内传统技艺类非遗研究的聚类图谱(见图3),分析该研究领域的热点主题。该图谱由554个节点、660条连线构成,网络密度为0.0043,分化为12聚类。聚类评价指标Modularity Q值为0.6617(大于0.3),表示模块化程度较高,聚类边界清晰,Mean Silhouette值为0.8811(大于0.5)表示聚类结果信度较高,社团结构合理。[29]12聚类分析是根据关键词的被引频率及中心性来辨识某研究领域的热点主题,其中关键词节点越大代表被引频次越高,所在区块颜色层次越丰富代表中心性越强、研究持续时间越长。如表3所示,排名前五的高频关键词为“保护”(238次)、“传承”(158次)、“传承人”(88次)、“少数民族”(72次)、“旅游开发”(55次),关键词中心性大于0.1的为“保护”(.19)、传承”(.24)“传承人”(.12)。基于此,图3中聚类#2传承、#3保护位于区块交叠的核心位置,聚类规模最大,与其他聚类连线稠密,并持续贯穿于研究始终。由此可知,“保护”与“传承”作为传统技艺类非遗研究的基础要素和关键支撑,一直是国内学界广泛关注的研究热点。

表3 2001-2021年国内传统技艺类非遗研究的高频关键词(前20)

图3 2001-2021年国内传统技艺类非遗研究的关键词聚类图谱

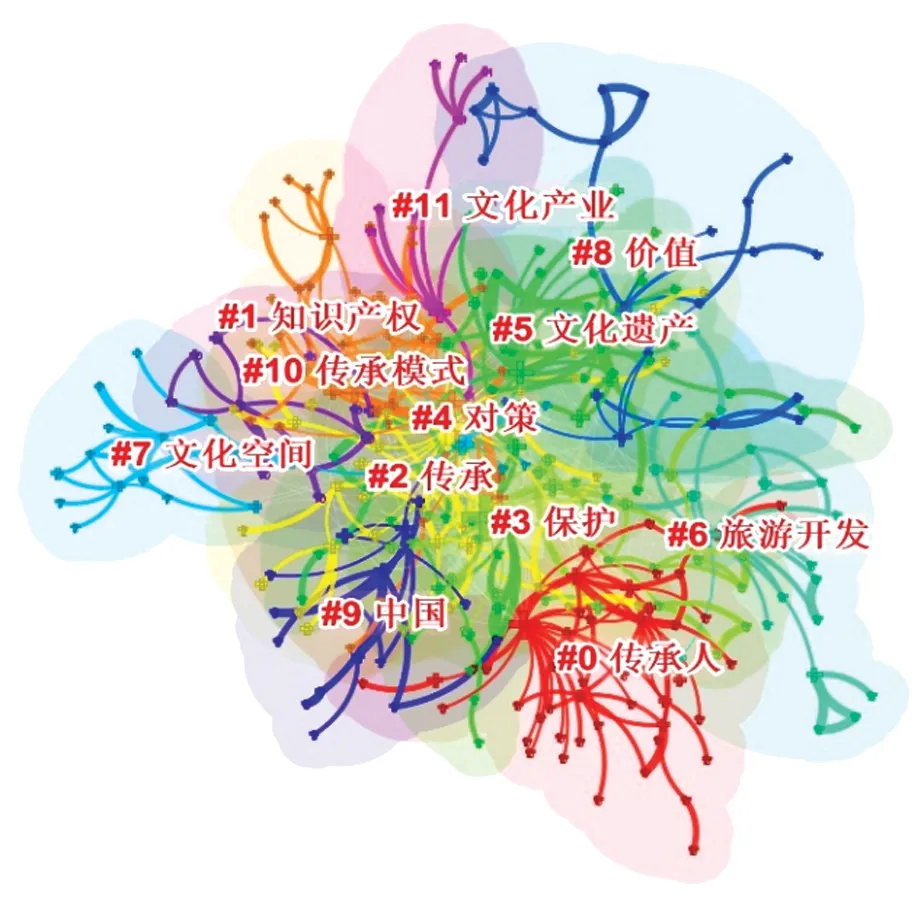

(二)研究热点的发展路径分析

运用CiteSpace软件中的Graph View功能,以Timeline的方式引入关键词的时间变量与研究聚类,绘制国内传统技艺类非遗研究的时间轴图谱,分析研究热点的发展路径。时间轴图谱与聚类图谱同理,节点大小与颜色层次代表关键词的词频、中心性及研究持续时间,可辨识该研究领域的热点主题。除此,时间轴图谱的节点位置对应时间轴上方标注的年份,节点所属时间轴对应右侧标注的聚类。如图4所示,12条时间轴分别代表该研究领域的12聚类,根据节点位置及连线长度,可判断关键词的研究聚类及时间跨度。基于此,将国内传统技艺类非遗研究热点的发展路径分为三个阶段。在第一阶段(2001—2007年),关键词“传承人”“文化遗产”“文化空间”分别是聚类#0、#5、#7时间轴上圆圈面积最大、颜色层次最丰富的节点,即是衡量该研究聚类的标准,也是该研究领域发展的基础。在第二阶段(2008—2013年),研究聚类以遗产资源的开发与利用为主,关键词“知识产权”“文化产业”分别是聚类#1、#11时间轴上连线最长、跨度最大的节点,对该研究领域的后续发展具有引导与扩散作用。在第三阶段(2014—2021年),关键词“乡村振兴”①图4中“乡村振兴”节点为2014-2021年国内传统技艺类非遗研究的热点主题,与前期研究热点相比,该节点形成时间较晚,在研究广度与深度上有待进一步拓展,因此尚未形成大规模聚类。为该阶段连线最稠密的节点,即是当下学界关注的热点主题,也是今后一段时期内研究的发展趋向。

图4 2001-2021年国内传统技艺类非遗研究的关键词时间轴图谱

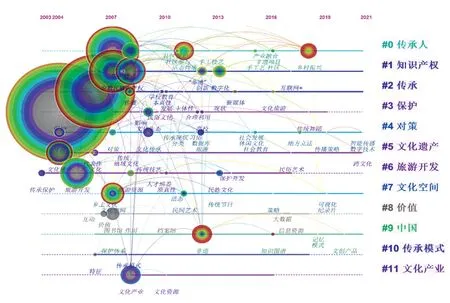

(三)研究热点的突现分析

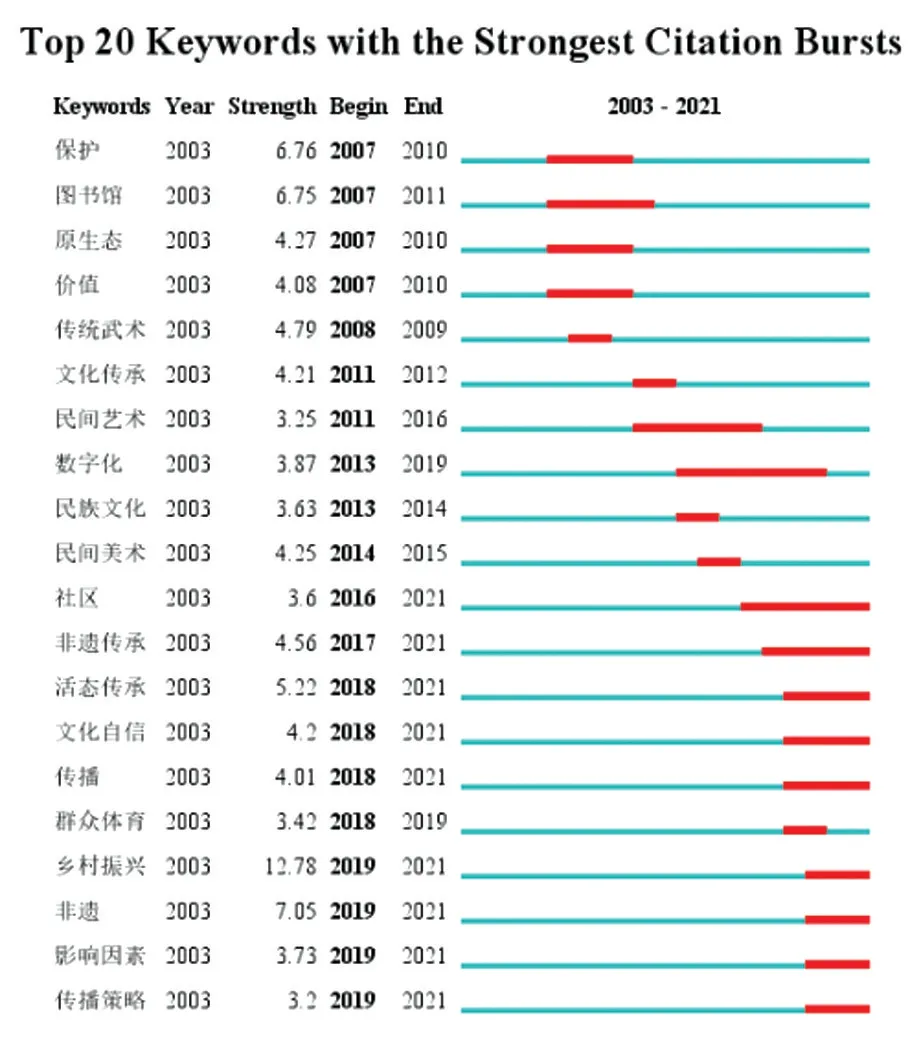

关键词突现是指在一段时间内某一关键性术语的使用频率突增现象。基于CiteSpace软件的关键词可视化结果,以“Burstness”功能对突现词进行检测,通过分析突现时长与强度,探知国内传统技艺类非遗研究的前沿动态。如图5所示,从突现时长上看,关键词“数字化”的持续时间最长,为6年,突现起始时间为2013—2019年。目前,国内学界已从多学科视角对“非物质文化遗产的数字化”进行细致分析和解读,研究内容涵盖传播策略[30]、传承模式[31]、保护方式[32]、创新应用[33]等诸多方面,因此近年该研究主题的热度与关注度有所下降。从突现强度上看,关键词“乡村振兴”的突现强度最大,为12.78,突现起始时间为2019—2021年。2017年党的十九大提出实施乡村振兴战略,将传承发展农村优秀传统文化作为推动乡风文明建设、实现乡村产业兴旺的有效路径。[34]2018年《人民论坛》发文指出,“非物质文化遗产在乡村振兴中展现出多元价值,有助于繁荣农村文化市场、丰富农村文化业态。”[35]由此可知,关键词突现的时间及强度与国家政策的发布时间与影响存在较大关联,可为学界探知该领域研究的前沿动态提供有益借鉴和参考。

图5 2001-2021年国内传统技艺类非遗研究的关键词突现图谱(前20)

四、研究结论

首先,从研究发展历程看,国内学界对传统技艺类非遗研究的热度与关注度呈明显上升态势,并在今后一段时期内仍将处于学术繁荣阶段。2001—2007年为该领域研究的萌芽起步阶段,传统技艺类非遗尚未被明确定义,年均发文量仅为14篇。2008—2013年为快速增长阶段,传统技艺正式被列为我国十大非遗类别之一,研究成果大量涌现,年均发文量高达197.3篇。2014—2021年为稳步发展阶段,三部委联合印发《中国传统工艺振兴计划》为该研究领域的发展指明方向,使得研究成果逐渐趋向多元化,年均发文量为179.9篇。

其次,从研究核心团队看,国内传统技艺类非遗研究的核心作者群已形成,但作者发文量普遍偏低,多处于独立研究状态,相互间学术联系不紧密,且该研究领域的发文机构之间也未存在明显的关系连线。通过对核心作者与发文机构进行对比分析,发现曾进行联合研究的作者通常来自同一机构。目前,已形成的核心研究团队有宋俊华(中山大学中国非物质文化遗产研究中心)、苑利(中国艺术研究院)、谭宏(重庆文理学院非物质文化遗产研究中心)、谈国新(华中师范大学国家文化产业研究中心)等。

再次,从研究热点主题看,根据关键词被引频率及中心性,将国内传统技艺类非遗研究的热点主题分为12聚类,分析发现“保护”与“传承”始终是该领域研究的基础要素和关键支撑。为进一步解析国内传统技艺类非遗研究热点的发展路径,引入时间变量与研究聚类,绘制关键词时间轴图谱。研究发现,第一阶段(2001—2007年)是该研究领域发展的基础,关键词“传承人”“文化遗产”“文化空间”是衡量研究聚类的重要标准。第二阶段(2008—2013年)研究聚类以遗产资源的开发与利用为主,关键词“知识产权”“文化产业”对该研究领域的后续发展具有引导与扩散作用。第三阶段(2014—2021年)关键词“乡村振兴”是当下该研究领域的热点主题,并值得学界进一步关注。

最后,从研究前沿动态看,基于关键词可视化结果,对国内传统技艺类非遗研究热点进行突现分析,探知该领域研究的前沿动态。通过对持续时间最长的突现词“数字化”进行分析,发现研究内容涉及学科广泛,知识体系已趋于完善化,因此近年该研究主题的热度与关注度有所下降。通过对突现强度最大的关键词“乡村振兴”进行分析,发现该研究领域的前沿动向与国家政策密切关联,可为学者的后续研究提供切实科学的借鉴与参考。

五、研究建议

(一)加强保护与发展间的尺度把握

国内传统技艺类非遗研究的发展脉络可以概括为,从概念界定到精准保护再到创新发展的过程。目前,该领域研究多以单方面的文化原真性保护或产业化开发为视角,较少关注于两者间的尺度把握,长此以往将会伤及优秀传统文化的根本。因此,为实现传统技艺的活态传承与可持续发展,避免其沦为世俗下的精英文化,学界还需积极探索传统技艺类非物质文化遗产进行社会再生产的有效路径,推动该研究领域的持续发展与再生。

(二)鼓励机构与学者间的多元合作

传统技艺类非遗研究具有多学科交叉融合的特性,但国内从事该领域研究的作者与机构多为独立研究,跨学科、跨专业、跨方向的合作交流极为罕见。从研究核心团队上看,地区之间的科研能力存在显著性差异,将成为限制该研究领域拓展和深化的重要因素。因此,还应鼓励不同机构与不同学科背景的学者从“独立创作”走向“多元合作”,实现研究资源的内部整合,构建多层次的学术共同体,提升该研究领域的整体科研水平。

(三)建立专项知识领域与学科体系

传统技艺与其他非遗类别的不同在于最终是以物化形式沉淀在人们的日常生活中,能够在生产实践中得以保护与传承,但该领域研究多立足于非物质文化遗产的大背景,往往忽略了传统技艺所具有的文化特性。因此,学界还需尽快探索与传统技艺类非遗研究相契的理论和方法,建立明确的知识领域与完善的学科体系,对传统技艺保护与传承的具体实践进行专项分析和解读,为该研究领域的可持续发展提供重要保障。