维度形容词的维度类属

徐 今,尹嫣然

维度形容词(dimensional adjectives)是描述物体维度特征的形容词,汉语的维度形容词包括“长—短、高—低/矮、宽—窄、粗—细、厚—薄、深—浅”等6组13个。维度形容词是空间词汇的基本成员,居于斯瓦迪士207个核心词列表(Swadesh List)之中,几乎所有语言都有表示高度、宽度、厚度的形容词。[1]在类型学研究的推动下,维度形容词的研究日益受到关注。维度形容词的维度是讨论相关问题的基点,但各个维度形容词究竟表示几维?这个问题却未经认真探讨。维度形容词一般被分为一维、二维、三维、零维四个类别,除了“长—短”“宽—窄”的维度属性达成共识外,其余4组维度形容词的维度类属认识不一,具体如表1。

表1 维度类属比较表

这种含混的认识对维度形容词的深入探讨和全面研究是不利的,本文旨在明晰维度形容词的维度类属,为后续研究打下基础。

一、维度的界面

(一)物体的客观维度

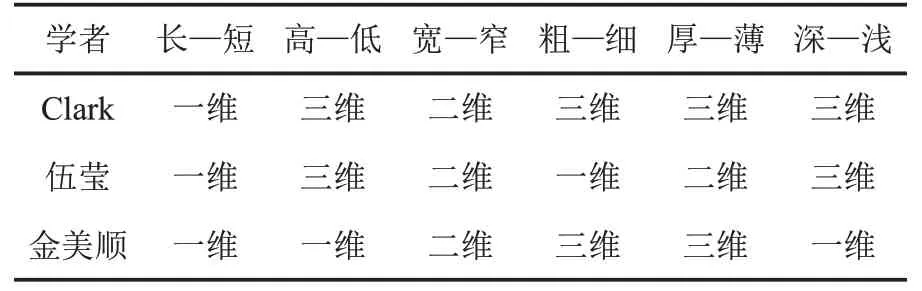

在物理学领域,维度指独立的时空坐标数目。零维空间是一个点,几乎不占任何空间,点就是零维空间;当无数点集合排列之后,形成了线,直线就是一维空间;无数的线构成了一个平面,平面就是二维空间;无数的平面并列构成了三维空间,即立体空间。[2](图1)

图1 物体的客观维度

现实世界中,所有物体都是三维的,即使很长的“线”也有宽度,很薄的“纸”也有厚度。

(二)物体的认知维度

认知世界不同于现实世界,要对现实世界进行过滤和抽象。在认知世界中,三维物体可以被抽象成二维、一维甚至是零维物体来加以认知。当物体的某个维度特征比较明显时,该物体就被人们判断为具有不同维度特征的物体。

零维物体是很小的物体,其大小可以忽略不计,如“沙、盐、跳蚤、灰尘”等。一维物体指在一个维度上的延伸大大超过在其他两个维度上延伸的物体,如“线、蛇”等。二维物体指在两个维度上的延伸比在第三个维度上的延伸大得多的物体,如“纸、门”等。三维物体指三个维度都有广延性的物体,如“箱子、汽车”等。物体的零维、一维、二维、三维实际上是一种认知凸显维度。

(三)形容词的维度

语言世界也不同于认知世界,是认知概念的符号性表达。语言世界有专门刻画物体维度的维度形容词,它的维度与所修饰物体的认知凸显维度不是一回事。这一点未被充分认识,不少学者将两者混为一谈,造成了维度形容词的维度认识不清局面。

CLARK(1973)把“高—低”视为三维形容词[3]。理由是其描写的事物是需要一个垂直维度及使用地面作为参照面的三维物体。CLARK将维度形容词的维度看成是其描述事物的维度,物体的三维属性决定“高”的维度类属。伍莹(2011)和CLARK理论思想一致[4],同样认为维度形容词的维度由它所修饰的物体的维度所决定,由此也把“高—低”视为三维形容词,这其实和大多数人的直觉不符。有意思的是,伍莹把“粗—细”看成一维形容词,“厚—薄”看成二维形容词,这两组词在CLARK的界定里都属于三维形容词。那么,问题出在哪里?我们认为,问题出在以下两个方面。

第一,参照面不是维度的构成成分,而是确定方向的基准。两位学者把参照面纳入维度中来考虑,是不妥当的。储泽祥先生指出,方向是依据物体与参照面的关系而决定的,参照面不同,方向体系就不一样。[5]17-18“高”通常需要地面这样的参照面,这说明“高”带有明显的方向属性,而非带有三维认知属性。

第二,维度形容词和所修饰物体的认知维度不存在排他性选择关系。一个维度形容词往往可以修饰多个维度类物体,如“高”,可以修饰一维物体“旗杆”,也可以修饰二维物体“门”,同样可以修饰三维物体“讲台”。如果说维度形容词的维度由所修饰物体的认知维度决定,那么“高”究竟是几维形容词呢?另一方面,也存在同一个物体几乎可被所有维度形容词修饰的情况,如“墙”,可以说“高高的/矮矮的墙”“长长的墙”“宽宽的/窄窄的墙”,以及“厚厚的/薄薄的墙”,如果说维度形容词的维度由所修饰物体的认知维度决定,那么“墙”的二维属性将同时赋予上述各个维度形容词,抹除维度形容词的维度区分。

基于此,维度形容词的维度并不由其所修饰物体的认知维度所决定,它有其区别于物体认知维度的形容词本身的维度。

二、维度形容词的维度

维度作为空间范畴的一个属性,表现在多个词类当中。如:介词(at、on、in)、位移动词(上、下、进、出)、量词(颗、条、片、块)等等。这类词语都含有维度语义成分,如量词“颗”表示零维,“条”表示一维,“片”表示二维,“块”表示三维,但维度义在这些词类当中不是核心语义。维度形容词不然,维度义是其最为显著的语义成分,正因如此,语言世界产生了专门表示维度的维度形容词。维度形容词凭借维度而拥有独立身份,且系统内成员因维度的不同而得到最为充分的区别。

维度形容词的维度不仅不由其所修饰的物体的认知维度决定,反而会对所修饰物体的维度进行强调或重新刻画,具有强大的反作用力。如“门”,本是二维认知物体,受“高”修饰后,垂直维度被强调,另外一个维度大大淡化甚至被隐藏起来。这说明维度形容词的维度有充分的自立性和显著性。

本文认为,维度形容词的维度指的是形容词本身所关涉的维度。关涉点状空间的维度形容词为零维形容词;关涉线状空间或者说仅关涉X轴的维度形容词是一维形容词;关涉面状空间或者说同时关涉X轴和Y轴的维度形容词是二维形容词;关涉体状空间或者说同时关涉X轴、Y轴和Z轴的维度形容词是三维形容词。这和金美顺(2009)的基本观点一致[6]。

下面我们以汉语维度形容词为具体对象来说明维度形容词的维度类属,若某个维度类属在汉语维度形容词中不存在或不显著,则以其他语言辅以说明。

(一)一维形容词:长—短、高—低、深—浅

“长—短”“高—低”的存在只与X轴相关,与另外的Y轴、Z轴无关,它们修饰物体时,物体在长度或高度以外的另两个轴上的维度表现是无关紧要的。

试看“高”的维度表现:

(1)那旗杆高得很,竖在一个很大的架子上,真不知蛇人怎么做出这些东西来。

(2)门很高但窄,暗紫色的木门敞开着,里面的影壁绘着松下对弈图。

(3)那里的楼很高,人多车多,很繁华。

二维凸显物体“门”和三维凸显物体“楼”受“高”修饰时,垂直维度前景化,和“旗杆”这个一维物体受“高”修饰时的维度表现并无不同。物体在非垂直维度上的空间形态和维度既不被描画,也不对高度产生任何制约。

“深—浅”很容易被看成三维形容词,这与它描述容器类物体有关,“深—浅”通常描述容器类物体从顶面到底面的距离。《辞源》中“深”和“浅”的本义分别是“水深”和“水浅”,“水”是液体,必然存在于容器之中。“深—浅”的这一本义制约着它所描述的物体具有突出的容器性。

“深—浅”描述的容器性物体主要有四大类。第一类,自然类容器,主要包括自然物“井、洞”等。“深—浅”刻画的距离就是容器口到容器底部的距离。第二类,人造类容器,指的是加工制作成的容器,如“瓶子、箱子、盒子”。“深—浅”刻画的距离也是容器口到容器底部的距离。人造类容器的深度和高度是一致的,容器是用“深—浅”还是“高—矮”来描述,取决于观察者观测物体时的视线方向。当我们说“花瓶深/浅”时,人的视线是从花瓶口看到花瓶底部;说“花瓶高/矮”时,视线则是从花瓶壁的底部看到顶部。第三类,抽拉类容器,指的是可供人抽拉使用的容器,如“抽屉”等。抽拉类容器的“深—浅”指的是物体抽拉面从前到后的距离。第四类,通道类容器,指的是可供通行的通道及被隐喻性地识解为通道的物体,前者如“隧道、胡同、巷子”等,后者如“森林、庭院”等。通道类容器的“深—浅”指的是从容器的通道口到通道尽头的距离。

有时,“深—浅”也能修饰实体,如:

(4)根子很深,深到几米以下,你也得去出力气挖葡萄藤。

(5)临近纽卡斯尔市的吉林沃斯煤矿是全世界埋藏最深的煤矿。

(6)深深的草丛里还有一些个小枝蔓缠绕、富有浪漫情趣的野花儿。

(7)雪不但下得很深,帐篷上也覆盖着厚厚的雪。

“深—浅”所能修饰的实体在类型上和数量上是有限的,且有一个共性,可发生从实体到容器的转喻(metonymy)。转喻是一种认知机制,通常用一个认知框架中显著(salience)的部分去转指不显著的部分。容器一般比容物显著,容器转喻容物是常见的转喻方式,如“壶开了”,就是用容器“壶”转指容物“水”。但当容物比容器显著时,容物就可以转指容器。

“深—浅”可修饰的实体只有两类:一是生长在地下或埋藏在地下的物体,主要包括“根”类植物和“矿产、元宝”等埋藏类物体;二是聚集类物体,主要是“草丛、雪、沙”等自然物。上述几例中,无一例外地都发生了从容物到容器的转喻。例(4)中的“根”是生长在“土”里的物体,“土”对“根”而言就是容器,“根”对“土”而言就是容物。“根”和“土”都在地面以下,不具有可视性,原本具有可视性的容器之于不可视的容物的视觉显著性不复存在,相反,具有动态生长性的容物“根”比静态性的容器“土”更为显著,“根”可以转喻“土”。“深—浅”对容物“根”的修饰也就是对同一认知框架下容器“土”的修饰。例(5)里的埋藏物“煤矿”与“土地”之间也是容物和容器的关系,同样因容器不显著,发生了由容物到容器的转喻。例(6)的“草丛”不是单个的“草”,而是很多很多的“草”,“草丛”和“草”的关系就是容器和容物的关系。说“草很深”是发生了从容物“草”到容器“草丛”的转喻。正因为“深”修饰的是容器“草丛”,“草深”才会产生茂盛、茂密之义,该义无法从单个“草”中产生。例(7)的“雪”由颗粒状的雪聚集起来,不是单个的“雪”,无数的小雪粒聚集成了具有容器意象的“雪”,“深”实际指向的正是这一带有容器意象的“雪”。

持有“维度形容词的维度由其所描述的事物的维度决定”这一观点的学者,面对“深—浅”描述容器类物体或可转喻容器的容物类物体这一客观现象时,自然就会将“深—浅”视为三维形容词。在认识清楚维度形容词的维度不由其所修饰物体的认知维度决定,而是指形容词本身所关涉的维度之后,再来看“深—浅”的维度类属就会有新的结论。

“深—浅”与“长—短”“高—低”一样,它的存在只与X轴相关,与另外的Y轴和Z轴无关。“深—浅”修饰物体时,物体在除了深度之外的另两个维度上的表现是无关紧要的。也就是说,“深—浅”只关涉一个维度,是一维形容词。如“深”的维度表现:

(8)井很深,壁上生着绿油油的青苔。

(9)池子似乎深到脚踩不到底。

(10)幸而那架直升机就堕在离他们不远处,也幸而这里的海水不深。

“深度”具有维度上的独立性,不受三维容器长度和宽度的制约。在“井”“池子”“海水”三类容器中,“井”的“长”“宽”数值通常是比较小的,“海水”的“长”和“宽”数值近乎于无穷大,却不妨碍“井”的深度可能在三类容器中是最大的。

(二)二维形容词:宽—窄

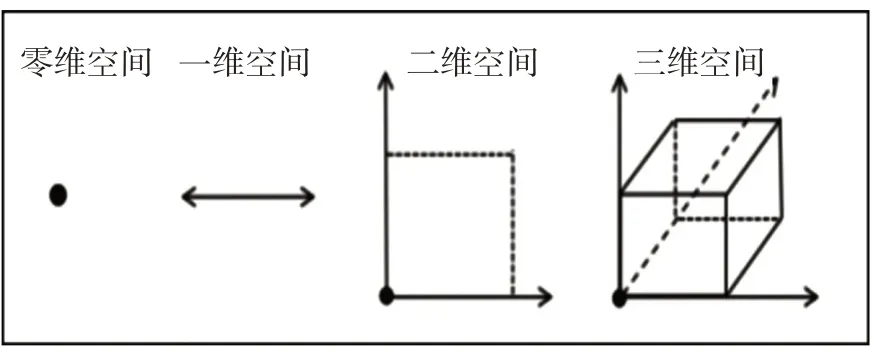

“宽”的特点是它不能脱离另一维度而单独存在,即“宽”关涉X和Y两个轴,是二维形容词。“宽”所依赖的另一维度或者是“长”,或者是“高”与“深”,两种情况分别形成水平二维图式和垂直二维图式。

水平二维图式中,物体的长度是决定因素,较长的那条边维度是“长”,较短的那条边维度是“宽”,且“宽”只能是较短的那条边。当边长A大于边长B时,A是“长”,B是“宽”;当边长A小于边长B时,B是“长”,A是“宽”。所以说,“宽”依赖于维度“长”而存在,没有“长”也无所谓“宽”,且“宽”的长度一定小于“长”,否则“宽”和“长”的内涵置换(图2A)。

图2 A“宽”的水平二维图式

垂直二维图式中,物体的垂直方向是决定因素,“宽”表示与具有垂直方向的“高”或“深”相垂直的那条边。如“门”的“宽”指的是与“门”的“高”相垂直的那条边,“洞”的“宽”指的是与“洞”的“深”相垂直的那条边(图2B)。

图2 B“宽”的垂直二维图式

物体的长短对垂直二维图式中的“宽—窄”不产生制约,“宽—窄”有可能在长度上超过物体的高度或深度。像“宽银幕”,宽度就是超过高度的。一般家用的“门”,宽度小于高度,商用的门则不一定,为了达到大气开阔的效果,“门”的开间有时特别大,甚至长度超过高度。

(三)三维形容词:厚—薄、粗—细

1.厚—薄

汉语“厚—薄”描述扁平物上下两面之间的距离,这一距离存在于截面当中,截面依存于三维物体而存在,“厚—薄”同时关涉X轴、Y轴和Z轴,是三维形容词。

如果将维度形容词的维度看成由所修饰物体的维度来决定,“厚—薄”就会被误认为二维形容词,因为“厚—薄”描述的典型物体是“纸、皮、叶子、书本、砖头、城墙、棉被”这一类二维凸显物体。例如:

(11)他踩着厚厚的胡林叶。这胡林冬天也不变黄,像一滩红油洒在那里,它的叶子踩上去松软而富有弹性。

(12)四个青衫人已举起了手中厚厚的匾牌,个个神情庄严,却没有一点鞘慌的表情。

(13)殷百万家中的保险库,也是美国一个专家前来特地设计的,四周围全是极厚的水泥墙。

“厚—薄”描述二维物体的截面,将二维物体三维化,涉及三个坐标轴,故而是三维形容词。

2.粗—细

“粗—细”的语义比较复杂,在《现代汉语词典》里有三个义项。

粗:①(条状物)横剖面大:这棵树很粗。

②(长条形)两长边的距离不十分近:粗线。

③颗粒大:粗沙。

细:①(条状物)横剖面小:细铅丝。

②(长条形)两长边的距离近:细线。

③颗粒大:细沙。

“粗①—细①”是“粗”最常用的义项,如果对“粗—细”不详加区别,通常说的“粗—细”就是“粗①”。“粗①—细①”描绘条状物横剖面直径的长短,这一量度存在于截面当中,截面依存于三维物体而存在,“粗①—细①”同时关涉X轴、Y轴和Z轴,是三维形容词。

同样,如果将维度形容词的维度看成由所修饰物体的维度来决定,“粗①—细①”就会被误认为一维形容词,因为“粗①—细①”描述的典型物体是“木棍、管子、绳子、头发、蛇”等一维凸显物体。试看:

(14)可以在隔板上横放几根粗木棍,再盖一块。

(15)那根细针本来也是银色的,只比头发粗不了多少。

(16)女人们转动着纺车,老人们编着粗绳。

“粗①—细①”还可以修饰人体部位,如“粗(细)腰、粗(细)脖子”。“腰”“脖子”等人体部位虽然本身不是一维物体,但它依附于人体而存在,人体在认知世界中通常被视为一维凸显物体。

“粗①—细①”描述一维物体的横截面,和“厚—薄”一样,将非三维物体三维化,涉及三个坐标轴。故而是三维形容词。

“粗②—细②”描述长条形物体两长边的距离,如“眉毛、线”等。这一功能和“宽—窄”类似,但需注意的是,“粗②—细②”不仅描述长条形物体上下间距的大小,也描述了物体的浓度或密度,如“粗(细)眉毛”“粗(细)线”。线条浓度低(图3左图)并不大能受“粗—细”修饰,更适合被“宽—窄”描述(图3右图)。

图3 长条形物体比较

“粗②—细②”本质上指向的是物体的横剖面,只是由于所修饰物体形态上为线条而不是柱体,横剖面接近于一条短线甚至是一个点。我们不妨把“粗②—细②”看成是“粗①—细①”的极端形态,归入到“粗①—细①”中。

“粗③—细③”描述“沙、盐、面粉”等颗粒物,“粗③—细③”关涉点状空间,是零维形容词。

综上,汉语的“粗—细”是兼维的维度形容词,兼属三维和零维。

(四)零维形容词:粗い—細かい

汉语没有对零维概念进行专门编码的维度形容词。“粗③—细③”虽然也可以修饰颗粒物,如“粗(细)沙、粗(细)盐”等,却是一个兼维的维度形容词,与三维形容词“粗①—细①”(粗/细笔、粗/细脖子)及二维形容词“粗②—细②”(粗/细线条、粗/细眉毛)同形。

日语有专门的零维形容词“粗い—細かい”,修饰“面粉、盐、沙”等颗粒物,如例(17)、例(18),它与三维形容词“太い—細い”有不同的词汇编码形式,是分开的,如例(19)和例(20)。

(17)小麦粉のひきかたが粗い。(面粉磨得粗)

(18)細かい砂(细沙)

(19)太いパイプ(粗管子)

(20)細いパイプ(細管子)

三、结论

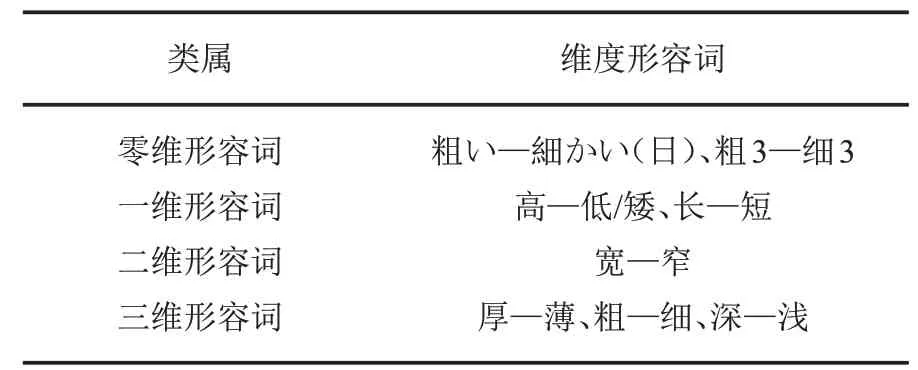

维度形容词从维度角度可分为四类,零维形容词、一维形容词、二维形容词和三维形容词,具体类属见表2:

表2 维度形容词的维度类属

Clark(1972)对英语母语儿童空间形容词的习得顺序进行了研究[7],其调查结果为:

大小>高矮、长短>高低>宽窄>厚薄①英语修饰实体的三维空间形容词只有一组:thick-thin,它们是汉语的“厚—薄”与“粗—细”之和。>深浅

词义越简单,习得时间越早;词义越复杂,习得时间越迟。[8]“大—小”作为不表示维度的、描述物体整体轮廓的空间形容词,最易被儿童感知,成为了儿童最先掌握的空间形容词,位于习得序列最左端。紧邻其后的是一维形容词“高—矮”“长—短”,随后是二维形容词“宽—窄”,再之后是三维形容词“厚—薄”。我们认为,低维形容词的维度图式比高维形容词的维度图式简单一些,优先被儿童习得。值得注意的是“深—浅”,作为一维形容词却位于习得序列的末端,与低维优先于高维被习得的习得倾向不符。我们认为,这可能与“深—浅”必须修饰容器类物体有关,容器类物体的可视性差,使得“深—浅”不易感知,影响儿童习得。总体说来,这一习得顺序能够印证我们对维度形容词维度类属的基本判定。