知识转化理论模式研究进展的范围综述

陈佳茵,刘 宁,杨 琳

遵义医科大学珠海校区,广东 519041

循证实践(evidence-based practice,EBP)是当今国内外护理学科发展的关注焦点且发展迅速[1]。知识转化(knowledge translation,KT)是全球卫生保健关注点,通过转化,可缩小研究与实践之间的差距[2],改变“以经验为主”的护理实践,规范护理活动,提升护理服务质量,要求护理人员慎重、准确、明确地将最佳证据、临床经验和病人需求相结合,制定个性化的护理计划和护理措施,不断改进临床工作[3-4]。国内外学者对知识转化理论模式的研究不断深入,以促进模式的更新与发展,指导临床实践的革新。但将整合的证据应用于临床实践,完成知识的转化是缓慢且具风险的过程,为推动研究成果向实践的转化,需要概念框架和理论模式作为指导,推动证据有效转化。本研究选择14 个常用循证护理实践模式进行内容及最新应用阐述,即JBI循证卫生保健模式、i-PARIHS框架、Johns Hopkins循证护理实践模式、ARCC 循证实践模式、Stetler 研究应用模式、Iowa 模式、渥太华研究应用模式(OMRU)、Rosswurm& Larrabee 循证护理实践模式、KTA 知识转化模式、ACE Star 模式、复旦循证护理实践路径图、PDCA 模型、McMaster 模型、JBI CLARITY 模型,以期更好地为循证护理实践变革活动和研究工作的开展提供理论指导,推动循证护理实践科学、有效地实施[1],并在此基础上,提出如何选择适宜的知识转化理论模式以促进证据有效并符合理论的转化。

1 资料与方法

1.1 检索策略 计算机检索PubMed、Web of Science、EMbase、中国期刊全文数据库(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)、中 国 生 物 医 学 文 献 数 据 库(CBM)、万方数据库,检索时限为从建库至2021 年11 月1日。中文检索词包括循证护理实践模式/知识转化及证据应用,英文检索词包括evidence-based nursing practice model /knowledge transformation and evidence application。以PubMed 为例,检索策略为:#1 evidencebased practice model OR knowledge transformation and evidence application;#2 nursing;#3 #1 AND #2。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:包含14 个知识转化理论模式中的任1 个;研究内容为知识转化理论模式的内容、更新与应用的原始研究文献;医学类文献;中英文文献。排除标准:重复出现文献;文献信息不全;应用范围不是护理领域;国内暂无相关研究应用的模式。

1.3 文献筛选与资料提取 由2 名研究人员独立筛选文献,提取资料信息并进行交叉核对;若有异议的文献,则与第3 名研究人员共同讨论分析,再决定是否纳入。资料提取信息主要包括:模式起源与发展、更新时间和临床应用。

2 结果

2.1 文献筛选结果 初检得到5 335 篇文献,导入EndNote X9.1 去除重复文献,获得3 969 篇;阅读题目和摘要去除3 815 篇;阅读全文后排除不相关文献5 篇、无法获取全文44 篇、重复及内容相似62 篇、不符合纳入标准2 篇,最终共纳入41 篇文献,其中15 篇关于模式的内容介绍,26 篇关于模式的临床应用。文献具体筛选流程见图1。

图1 文献筛选流程图

2.2 知识转化理论模式

2.2.1 JBI 循证卫生保健模式 该模式于2016 年更新,更新版总结了2005 年—2015 年以该模式为指导的循证实践活动的研究成果,对其核心要素、宗旨、关键步骤及文献质量评价工具进行了更新和完善,在保持原模式基本框架的基础上使用了光谱的颜色序列和双向箭头,使整体看起来更加地有序、和谐,也能更清晰地展现实践活动的动态过程,并强调实践活动的积极性、主动性[5]。旧版JBI 模式未考虑实践行为的四大属性对循证实践的影响,框架图未体现出该模式促进全球健康的宗旨,循证实践每个步骤的内容以及步骤之间的逻辑关系稍显模糊,因此,2016 版JBI 模式将可行性(feasible)、适宜性(appropriate)、意义(meaningful)以及有效性(effective),即FAME 属性作为核心内容置于核心位置,将宗旨移至框架图的最顶端中央位置并作为核心价值观,对每个步骤的主要内容和相关概念进行了重新梳理,使得逻辑关系更加清晰,并提出每个步骤针对性的、可操作性的实践方法[5]。2016 版JBI模式为实践者提供了循证实践的平台,为证据的合成、转化及应用提供了支撑[5]。该模式已广泛应用于临床实践过程,如无创正压通气病人面部压力性损伤预防[6]、外周静脉短导管(SPIV)的选择与置入[7]、护理教育[8]等多个领域,研究结果显示,在JBI 模式指导下的循证实践可以规范护理操作流程,提高护理人员的依从性,有效降低并发症发生率,改善病人结局。

2.2.2 i-PARIHS 框架 该模式于2016 年由Alison 等基于PARIHS 应用效果的反馈以及研究者和实践者的经验进行更新与完善[9],将PARIHS改进为i-PARIHS(promoting action on research implementation in health services integrated framework),更新版i-PARIHS 框架更加详细地定义了“证据的成功应用”,增加了接受者(recipients-individual and collective)这一维度,突出了促进在框架中的重要性,使得框架更具连贯性和全面性,同时保持了框架结构的直观性,更新后的等式为SI=Facn(I+R+C)[10]。i-PARIHS 框架由PARIHS 框架的三维立体框架改为螺旋线形,PARIHS 三维立体框架中各元素构成为从低到高的直线型,未体现元素之间的关系,而i-PARIHS 框架则为螺旋线型结构更能体现各元素之间相互联系,帮助变革促进者理解变革实施的动态性并提供实际指导[10]。更新的i-PARIHS增加了对各元素理论基础的论述,其理论基础覆盖面较广泛,并提出研究结果的成功应用需要将变革、接受者以及内外环境整合在一起[11]。目前i-PARIHS 框架在国内的应用相对较少,在重症监护室(ICU)病人的护理[12]、癌症病人的护理[13]、静脉血栓的预防[14]等方面都得到了应用,但是由于该理论框架在国内的应用尚在探索中,影响证据应用的因素众多,研究区域局限以及研究所需时间较长,暂无法确定以i-PARIHS 为概念框架的干预是否能影响病人远期生存率和生存质量[12-13]。

2.2.3 Johns Hopkins 循证护理实践模式 该模式于2017 年更新,更新版Johns Hopkins 模式将其概念进行完善与更新,更详细阐述实践过程和证据应用的具体方法、概念模型及工具表,以帮助临床护士促进证据转化与应用[11,14]。旧版Johns Hopkins 循证护理实践模式将循证护理实践视为一个开放性系统,由护理实践、教育和研究3 个基本要素构成模型的基本点,将最佳证据作为核心元素,并受内因和外因的影响。而新版Johns Hopkins 模式是由相互关联的探究、实践和学习3 个要素组成,为临床变革提供一个动态交互式的过程指导临床实践[15]。该模式已被广泛应用于循证护理实践及护理教育(本科生和研究生等)。该模式指导循证实践的应用群体广,可应用于高龄产妇[16]、儿童[17]等,也可用于医院管理、慢性病管理[11]等多个护理领域,实践研究结果显示,基于该循证护理模式建立的护理流程和采取的护理措施,有利于将最佳证据应用于临床,预防并发症,缓解病人的紧张情绪,提高病人满意度[16-17]。

2.2.4 ARCC 循证实践模式 该模式的核心是培养循证实践导师,提升临床医护人员的积极主动性,以推动循证实践的实施和维持,提高病人满意度,改善病人结局[18]。主要应用于调查研究循证实践的现状及分析讨论结构化培训对循证实践开展的影响。该模式已成功应用于了解循证实践的开展现状[19]和培养实践导师[20]领域。该模式指导下医院循证实践的氛围、护理人员研究和循证实践能力不断提高,进一步带动护理研究和临床实践向前发展,提高卫生保健服务质量[21]。

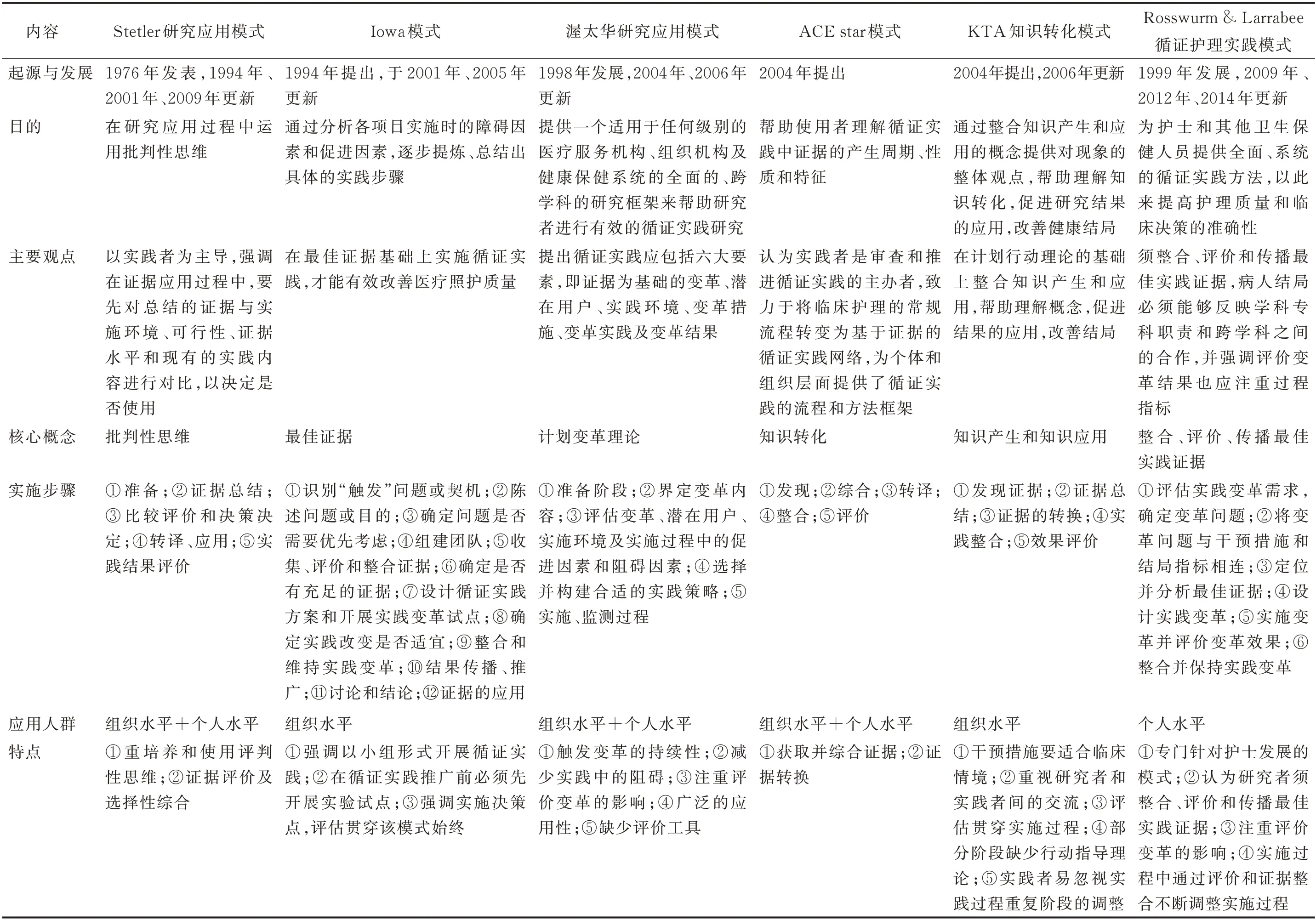

2.2.5 Stetler 研究应用模式 该模式强调在研究结果的应用过程中结合批判性思维,提高应用过程和使用方法的科学性,并重视研究应用过程的形成性评价及研究应用结果的总结性评价,可以为推动研究证据向实践转化提供概念框架[22]。在证据应用过程中,要将证据与环境、可行性、证据水平和实践内容进行分析对比,再决定是否使用[23]。目前,Stetler 循证护理实践模式多应用于包括产后抑郁、哮喘、谵妄、肥胖、预防尿路感染等的症状管理[22]、教育培训[22]及文献整合等方面,研究表明,该模式的应用可提高疾病的筛查率,降低疾病的发生率,提高实践者的依从性,改善病人的结局,降低不良事件的发生率。

2.2.6 Iowa 模式 修订后的Iowa 模式仍然是循环实践进程中面向应用的指南。自2017 年更新出版以来,《Iowa 模式修订本》一直是循证护理下载量最高的文章之一。它已表现出广泛的流行度,经受住了时间的考验,最重要的是,它已被证明对制定和维持循环实践变革起重要作用[24]。该模式通过对用户和作者的定性访谈,不断探索模型的应用,可以促进实践者对模型的了解,并有助于将其引入其他实践中,有望进一步帮助忙碌的临床医护人员和学者解决临床问题,并维持循环实践以改善病人结局。该模式已应用于护理教育、症状管理以及护理管理[25]等实践活动中,结果表明,在Iowa 模式的指导下,在教育领域促进了护理人员对循证知识及方法的掌握,提高了服务质量,在症状管理领域有效降低了并发症的发生率,护理管理领域病人及家属的满意度明显提高,促进了病人身心健康[25]。

2.2.7 渥太华研究应用模式 OMRU 包括六大核心元素,即以证据为基础的变革、潜在用户、实践环境、变革措施的实施、对变革的接受程度及变革结果[26]。OMRU 关注证据应用过程,为推动基于证据的变革提供了广泛、综合性的框架[27],已广泛应用于临床实践,已在压力性损伤的管理[23]、新生儿转运交接管理[26]、精神卫生管理[23]、社区护理管理[23]、护理教育管理[28]等领域得到了应用,也可应用于临床实践指南的构建。实践结果表明,OMRM 能够提供全面、系统化、多元化的研究框架来帮助实践者进行有效的、可持续的循证实践研究,能够为研究者提供证据结合临床情境的应用思路,为实践者提供推动证据转化和维持变革的方向。我国开展证据应用的最大阻碍是组织系统层面,而相关人群的配合度、价值观等都会影响实践过程及效果,因此,需要更深入地研究该模型,使其更适合本国的国情,进一步推动实践的改革[28]。

2.2.8 Rosswurm & Larrabee 循证护理实践模式 该模式强调研究者要善于发现临床实践中出现的问题,寻找最新、最佳证据,并将其与临床经验相结合,用于指导实践变革,提高护理质量和临床决策的准确度[29-30]。在证据应用中,护理人员可通过评价、分析实践结果等对实施方案进行周期性的调整,使其适应不同的临床情境,便于护理人员操作应用,适用于临床实践变革。该模式已被广泛应用于临床实践,涉及多个领域,如理论框架构建[29]、评估实践变革[29]、慢性病人管理[29]、出院计划的制定[30]等,实践结果进一步验证了该模式指导实践的可行性与有效性。这些循证实践结果表明,该理论框架在变革实践过程中能够有效地指导实践者通过不断评估、检索文献、结合临床情境对证据不断进行调整,制定和实施循证实践变革方案,提高护理人员的自主性,以促进变革内容整合到护理实践中并得以维持[29-30]。

2.2.9 KTA 知识转化模式 该模式提供了一个综合性、结构化的指导框架,将知识转化流程具体化,易于理解和操作,也可应用于复杂的临床问题[23]。该模式可适用于个人(包括研究者、实践者、病人等)或组织(卫生保健团队或机构等)。该模式已成功应用于多个领域,如脑卒中康复、癌症病人的护理、营养管理[31]等,实践结果表明,KTA 为证据应用提供了清晰的框架,但是该模式容易导致实践者机械地进行知识转化而未考虑临床情境的差异性,因此在证据转化过程中,强调证据的适宜性与动态性,应结合临床情境对证据进行筛选剔除,只保留高质量的证据,研究者和实践者间应加强交流与协调合作,加强应用过程的动态评估和干预,及时发现问题和阻碍因素,促进最佳证据的更新持续转化,维持证据转化的成果[31-32]。

2.2.10 ACE Star 模式 该模式强调可被直接利用的证据形式能直接影响临床决策和实践过程及结果[23]。对比其他实践模式,该模式更为清晰、简洁地阐述了证据转换和应用的过程,更加利于临床护士了解应用。目前,该模式主要用于护理教育培训[33](包括本科生、研究生、临床护士等)、临床护士管理以及药物的管理[34]等方面,研究显示,以ACE Star 模式为指导开展培训和临床管理,在一定程度上提高了护士的认知能力和循证实践能力,有助于解决临床难题,提高护理服务质量,但是对于科研基础薄弱的临床护士,该模式的适用性不强,因此需要制定专业性的培训课程,促进成果的转化和应用[33]。

2.2.11 复旦循证护理实践路径图 复旦循证护理实践路径图是由复旦大学JBI 循证护理合作中心主任胡雁教授及其团队在多年循证理论及实践研究的基础上于2005 年提出,旨在为促进证据传播及临床应用提供框架和路径[2]。该路径图提出循证护理实践是一个不断循环的过程,包括证据生成、证据综合、证据传播、证据应用4 个环节。明确实践问题获取证据,推动证据传播和应用,并进行效果评价,将存在的问题转入下一个循环或开展原始研究。该路径图可指导护理研究者及实践者用评判性思维正确分析护理问题,通过科学的路径、有效的资源利用、理性的判断,促进科学有效的护理决策[35]。

2.2.12 PDCA 模式 PDCA 模型是由复旦大学JBI循证护理合作中心周英凤等[27]提出,该模式图是国内首次将循证理念与持续质量改进相融合,改进以往持续性质量改进方法决策缺乏证据支持的弊端,以持续质量管理PDCA 循环原则作为指导,促进行为的维持,该循环包括证据获取、现状审查、证据植入和效果评价4 个步骤,以证据作为临床决策和质量管理的依据,将循证理念与持续质量改进相结合,搭建了证据和实践之间的桥梁,为推动证据应用促进临床质量持续改进提供思路和方法[27,36],引导临床护理人员以临床护理中的问题为基点,寻找证据,在证据的基础上实施变革,并观察变革效果,不断循环,定期进行临床审查和反馈以获得最佳实践标准,有效推动循证实践的开展,不断提高护理质量[36]。该模式已应用于如口服华法林病人抗凝管理[37]、血液透析病人透析期间体重增加的管理[38]等,均表明该模式能显著改进临床护理质量,规范护士的循证实践行为及改善病人结局。

2.2.13 McMaster 模式 McMaster 模式由麦克马斯特大学的教授[39]在20 世纪60 年代提出,结合了其他模型(如Bowen 模型)的优点,为家庭治疗领域提供了一种全面的方法。该模式是一种评估家庭功能的院外治疗模式,家庭功能会影响病人的心理状态,因此在治疗过程中要加强医护人员与病人及其家属的交流与沟通,发现并解决家庭中存在的问题,帮助病人及家属缓解心理压力,从而提高病人的家庭功能[40-41]。该模型多用于了解家庭相关的结构、组织和互动模式,分为6 个维度:①确定并解决问题;②家庭成员之间信息交换的关系;③评估家庭方法在分配和执行任务方面的效率;④情绪反应,指家庭成员在不同刺激条件下对适当情绪的反应能力;⑤情感投入,指的是家庭对彼此的兴趣、关注和投入;⑥行为控制,描述了个人标准自由度。随着该模式的不断发展完善,已经形成一套比较系统的评价治疗模式且已经广泛应用于多个国家和地区的精神科病人[40]、不孕症病人[39]及癌症病人[41]等的治疗中及临床研究。多项研究表明,McMaster 模式指导下的家庭治疗,能够显著改善病人的家庭功能,提高病人的依从性和生存质量,维持家庭的稳定性,值得进一步深入研究和增加临床研究应用,具有较高的临床应用价值。

2.2.14 JBI CLARITY 模式 该模式由JBI 循证卫生保健中心基于临床质量审查项目提出,强调质量改进是一个循环反复的过程,不断发现和克服障碍因素并促进实践变革[35]。该模式旨在帮助参与者发现改善证据应用的方法及理解在护理过程中,临床领导力与管理变革之间的密切关系,为证据的临床应用提供了结构化方法和步骤。包括明确问题、领导力支持、实践现状评估、证据检索与现状审查、实施实践变革、定期变革审查、评价变革影响等7 个步骤。该模式在我国的应用还处于研究探索阶段,通过检索尚未能找到更多可供参考文献,因此对其应用效果还有待进一步研究。

3 小结

本研究对14 个知识转化理论模式的更新内容与临床应用进展进行了范围综述,通过综述可以发现每个模式的应用环境、应用条件、实施步骤以及优缺点各不相同,各模式总结见表1。但大多数模式内容均包含以下步骤:①发现临床问题;②寻找最佳证据;③证据评价;④实施实践变革;⑤效果评价等[1]。推动知识转化的理论模式有上百种,通过研究,研究者为选择合理、有效的理论模式指导证据转化提出了6 个评价标准,分别是稳健性(robust)、逻辑性(logical)、普适性(generalizable)、验证性(testable)、有用性(useful)、适宜性(appropriate)。使用知识转化理论模式时不仅要求研究者要全面了解该理论模式发展的背景,理解各模式的概念内涵及各模式间的逻辑关系,了解其应用现状及局限性,还要求研究者能灵活地将理论应用于不同的临床情境,并创造性引入可操作性强的方法,在实践中对该理论模式进行验证和评价,推动以理论指导实践、以实践促进理论完善和发展的良性循环,增加理论模式的适用性[27]。目前,我国的循证护理实践仍处于初步发展阶段,系统应用循证实践模式的护理项目仍较少,在循证实践过程中,要求实践者和研究者明确循证实践的目标和临床应用情境,充分评估循证实践的促进因素和阻碍因素,在评价各模式优缺点的基础上,根据研究方向选择适宜的模式并制定实施方案,推进循证实践,保持实践的科学性和持续性,推动护理这一门学科朝着科学化、专业化的方向发展[11,23],进一步推动相关循证实践模式在我国的普及和发展。

表1 循证知识转化和证据应用过程的循证实践模式