痉挛型双瘫脑瘫儿童粗大运动功能与脊柱活动度的相关性

李思佳,张琦,何艳,刘前进,张燕庆,周天添

1.首都医科大学康复医学院,北京市 100068;2.中国康复研究中心北京博爱医院儿童物理疗法科,北京市 100068

0 引言

脑瘫是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限的症候群,常伴有感觉、知觉、认知、交流和行为障碍,以及癫痫和继发性肌肉、骨骼问题,如肌肉挛缩、躯干扭转、髋脱位和脊柱畸形等[1]。痉挛型双瘫是其中一种常见分型,主要表现为下肢内收内旋、尖足、腱反射亢进、踝阵挛、剪刀步、折刀征和锥体束征等,且双下肢痉挛及功能障碍重于双上肢[1]。

脊柱在日常活动和姿势控制中起着重要作用。躯干肌肉稳定脊柱和躯干,在此基础上,头部和四肢才能够灵活运动。脑瘫人群中常见痉挛、肌力弱、感觉异常等情况,因此在姿态控制方面存在一定困难[2-3]。脑瘫人群有发生脊柱侧弯的风险[3],约为20%~25%[4],其中9%的儿童使用脊柱矫形器。脊柱侧弯可引发更多运动功能障碍、姿势维持和转移障碍、肺功能障碍以及疼痛。相比其他分型,痉挛型脑瘫人群脊柱控制能力差,较易出现脊柱侧弯的情况[5]。脑瘫人群发生脊柱畸形的危险因素包括年龄、性别、粗大运动功能分级系统(Gross Motor Function Classification System,GMFCS)分级、脑瘫分型、癫痫、卧床时间、髋脱位、膝关节伸展受限等[6]。

尽管脑瘫儿童在出生时肌肉骨骼状态正常,但他们在发育早期容易迅速发展出不对称姿势和异常的脊柱运动模式。相对于健康儿童,他们更容易出现异常姿势,例如偏头斜颈、躯干畸形扭转、下肢内收内旋,继而出现髋脱位、骨盆倾斜、脊柱侧弯、马蹄足等[7]。痉挛型双瘫脑瘫儿童姿势控制能力与躯干失衡、脊柱对线偏移以及骨盆倾斜有关[8]。

由于运动发育迟缓,脑瘫儿童及其家属在日常生活中会更倾向于选择坐位来进行日常活动,如进食、娱乐、学习等[9]。因此,在对脑瘫儿童进行评估和治疗时,坐位时的脊柱运动及控制能力必要且重要。本研究探讨临床中痉挛型双瘫脑瘫儿童粗大运动功能与脊柱运动能力之间的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年12 月至2022 年3 月北京博爱医院门诊和住院脑瘫儿童33例,诊断符合《中国脑性瘫痪康复指南》2015版脑性瘫痪标准[1]。

纳入标准:①年龄6~12岁;②诊断为痉挛型双瘫脑瘫;③GMFCS 分级I~Ⅲ级;④6 个月内未进行外科手术及肉毒素注射;⑤愿意参加试验。

排除标准:①有严重并发症,如癫痫;②认知能力差,不能够理解并遵守治疗师指示。

将患儿按照GMFCS 分级分为1 组(I级,n=12)、2 组(Ⅱ级,n=11)和3 组(Ⅲ级,n=10)。三组间年龄、身高、体质量和体质量指数(body mass index,BMI)无显著性差异(P>0.05)。见表1。

表1 三组一般资料比较

本研究经中国康复研究中心医学伦理委员会批准(No.2019-072-1),所有患儿家属均签署知情同意书。

1.2 方法

实验前,对患儿及家属解释和说明本研究的各项内容,解答家属问题。家属理解并同意进行试验,签署知情同意书。在安静、温暖且不受打扰的房间进行测试,并且由同一名康复治疗师对患儿进行评估。

对照组使用甲钴胺(国药准字H20050997)进行治疗,具体剂量及方法为,500 μg甲钴胺配以100 mL 0.9%氯化钠注射液ivdrip qd。

1.2.1 GMFCS分级

GMFCS 分级常用于脑瘫儿童的运动能力评估,根据能力分为I级到V级5 个级别,运动及移动能力逐级降低[10]。I、Ⅱ和Ⅲ级,可以独立行走或者借助一些器具完成移动;Ⅳ级,可以保持坐位但是日常生活更加依赖于轮椅;V级,各方面运动均受到限制。

有学者根据GMFCS 水平对脑瘫儿童分组,分别进行关于姿势变化[9]、力量训练影响步态、马术治疗的试验。

1.2.2 粗大运动功能测试(Gross Motor Function Measure,GMFM)88

测试分为5 大项,分别为卧位与翻身、坐位、爬和跪、站立和走跑跳[11],共88个小项,若整个动作全部完成则给满分3 分,根据患儿完成度酌情给分,分数越高,能力越好。

1.2.3 脊柱活动度测量

采用SpinalMouse 脊柱形态测量仪(瑞士HOCOMA 公司)进行测量。治疗师手持该机器沿棘突滚动以获取数据,如椎体间角度、胸腰椎节段角度、躯干长度、矢状面及冠状面的形态以及总活动度。

测量前,患儿褪去衣物,暴露骨盆以上躯干,保持端坐位,座椅高度与患儿小腿长度基本一致,髋关节屈曲90°,双脚踩地,双下肢分开与骨盆同宽。治疗师在患儿身上标记出第7 颈椎、髂后上棘、第3 骶椎,并示范动作。测试时,一名治疗师进行测量,其余两名治疗师在患儿身旁保护。测试重复3 次,取平均值。

矢状面总活动度为从前屈位到后屈位的最大角度;冠状面总活动度为脊柱从左屈到右屈的最大角度。

1.3 统计学分析

采用SPSS 25.0 软件进行分析。采用Shapiro-Wilk检验评价数据分布的正态性。符合正态分布以()表示,不符合正态分布以中位数(四分位距)表示。前屈角度、后伸角度、矢状面总活动度均符合正态分布,且方差齐,采用单因素方差分析,两两比较采用Bonferroni 检验。左倾角度、右倾角度、冠状面总活动度、GMFM88评分采用多组不符合正态分布,采用Kruskal-WallisH检验,两两比较采用Kruskal-Wallis单因素分析。脊柱活动度与GMFCS 和GMFM88 的相关性分析采用Spearman 相关性检验。显著性水平α=0.05。

2 结果

2.1 矢状面参数

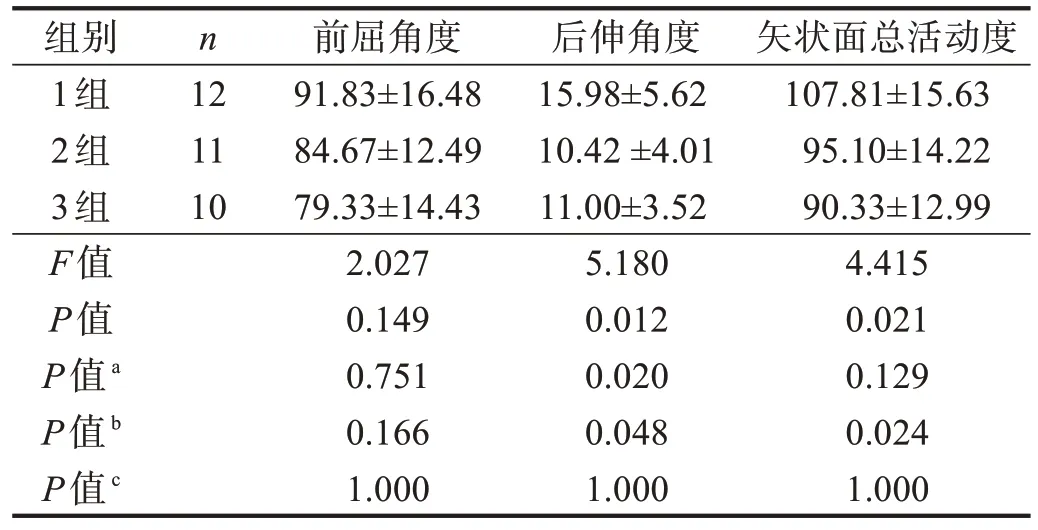

三组前屈角度比较无显著性差异(P>0.05)。1 组后伸角度大于2组和3组(P<0.05)。1组矢状面总活动度大于和3组(P<0.05)。见表2。

表2 三组矢状面脊柱活动的相关参数比较 单位:°

2.2 冠状面参数

1 组左屈角度明显大于3 组(P<0.05)。1 组和2 组右屈角度均大于3组(P<0.05)。1组和2组冠状面总活动度均大于3组(P<0.05)。见表3。

表3 三组冠状面脊柱活动相关参数比较 单位:°

2.3 GMFM88评分

1 组GMFM88 评分明显高于2 组和3 组(P<0.01),2组和3组间比较无显著性差异(P>0.01)。见表4。

表4 三组GMFM88评分比较

2.4 相关性分析

后伸角度、矢状面总活动度、左屈角度、右屈角度、冠状面总活动度均与GMFM88 评分呈正相关(P<0.05),与GMFCS分级呈负相关(P<0.05)。见表5。

表5 脊柱活动度与GMFM88评分和GMFCS分级的相关性分析

3 讨论

脑瘫儿童脊柱的排列、对位对线与运动功能相关。尤其在坐位时,脑瘫儿童的脊柱出现弯曲或侧屈,与发育健康儿童相比,坐姿稳定性较差[12]。对5~8 个月健康婴儿的研究表明,婴儿的坐位发育包括矢状面运动和冠状面运动,矢状面的前后摆动运动发生在发育的早期[13]。早在3 岁时,脑瘫儿童的运动发育就处于平稳停滞状态,1/3 的儿童无法获得足够的躯干控制,以实现稳定、独立的坐姿[14]。大多数脑瘫儿童坐位能力发育不够完全,或跳过坐位发育的阶段[15]。脑瘫儿童在日常活动中需要学习在不同体位下解决任务。因此,与站立行走相比,他们会花费更长时间保持坐位来完成日常生活活动,如吃饭、学习[16]。脑瘫儿童在坐位和站立位的静态平衡与动态平衡能力均不如健康儿童,且脊柱姿势控制方面存在一定障碍[2]。

常规测量脊柱运动的方法是使用关节角度尺和皮尺测量脊柱运动活动度,这两种方法精确度差且效率低。本研究采用SpinalMouse 脊柱形态测量仪,不仅数据精确,相较于拍摄X 线片更加安全、无辐射,且操作简单,经济实惠。该仪器配备重力传感器、加速仪,以150 Hz的频率测量获得实时数据,根据重力夹角原理,测量脊柱的形态以及椎体间的角度。冯强等[17]比较脊柱测量尺、SpinalMouse脊柱形态测量仪与X 线片的测量结果,发现SpinalMouse 脊柱形态测量仪与X 线片的检查结果基本一致,并且操作结果重复性好。Masaki 等[18]、Ruthard 等[19]利用SpinalMouse 脊柱形态测量仪辅助评估脑瘫儿童坐位下的脊柱,肯定了该设备的信度与效度。

本研究显示,在进行矢状面脊柱运动时,GMFCS I级患儿后屈角度和矢状面总活动度均优于Ⅱ级和Ⅲ级。这与Heyrman等[15]、Ozer等[20]的研究结果一致。Heyrman 等[15]认为,脑瘫儿童双瘫型在进行矢状面脊柱运动时,前屈比后伸表现更好;GMFCS I级和Ⅱ级儿童在躯干控制,如躯干向后倾斜、骨盆倾斜和横向伸展方面存在差异,并且I级儿童的表现优于Ⅱ级和Ⅲ级。Ozer 等[20]认为,GMFCS I级脑瘫儿童前屈角度大于Ⅱ级、Ⅲ级,主要是由于脊柱胸部及腰部的活动度较大;后伸活动度高是因为骶髂关节活动度大。本研究中三组双瘫儿童在前屈运动中表现无显著性差异,原因可能是在坐位下,双下肢和座椅支持了全部体重,脊柱前屈时重心由座椅转移到双下肢,地面给予大部分支撑。并且,GMFCS I~Ⅲ级的脑瘫儿童可以自主行走或借助辅助器具行走,双下肢具备抗重力伸展能力来支撑部分体重,因此前屈运动不能很好地表现出脊柱运动能力的差异。

在进行冠状面脊柱运动时,GMFCS I级和Ⅱ级儿童冠状面脊柱活动度大于Ⅲ级。这与前人研究结果一致[15,20-21,24]。Heyrman等[15]认为,与Ⅱ级儿童相比,Ⅲ级儿童需要借助辅助器具行走,躯干运动表现出明显障碍,在冠状面运动和横向伸展方面能力表现差。脑瘫双瘫儿童在进行侧屈移动、躯干旋转时较易出现困难。痉挛型脑瘫儿童在静止坐位下能够展现较好的躯干控制能力,在完成动态动作时控制能力比较差[21]。

在脑瘫儿童中,偏瘫儿童躯干控制受损最小,其次是双瘫儿童,四肢瘫儿童受损最大[15]。Monica 等[22]试验后认为,痉挛型脑瘫GMFCS 和躯干控制能力呈负相关。Seyyar 等[23]发现,GMFCS 各级别的脑瘫儿童躯干控制均受损;并且GMFM88 评分与静态坐位平衡和动态坐位平衡均呈显著正相关。Young 等[24]发现,GMFCS 分级与躯干损伤程度正相关。Rodby-Bousquet 等[25]发现,根据GMFCS 分级可以预测坐位及立位下的运动能力。Montero Mendoza 等[26]发现,脑瘫儿童坐位控制能力与粗大运动能力呈正相关。如果脊柱能够向任意方向运动并回到中立位,那么这样的脑瘫儿童大概率可以自主行走。这与本研究结果一致,粗大运动能力越好,脊柱运动的幅度越大,脊柱的动态稳定性越佳。脊柱控制能力与脑瘫分型和运动能力[15,20]相关。

躯干肌群是维持脊柱稳定性和灵活性的重要系统,控制脊柱运动并为个体实现分离运动打下基础。腹部肌群、背部肌群、膈肌、盆底肌、筋膜作为脊柱结构的重要组成部分,与椎体共同组成一个完整的整体,以利于脊柱在各个方向上的运动。深层肌群,如多裂肌等在脊柱运动时稳定椎体[27]。脑瘫儿童感觉处理有明显缺陷,如视觉、前庭和多感官信息,并且肌张力、本体觉方面受损[28]。他们更倾向于利用反射来调节,而健康人则更倾向于整合感觉信息后再做出综合调整[29]。

脑瘫儿童在姿势控制以及运动适应性方面存在明显障碍,在运动调整时,肌电图显示拮抗肌过度激活,姿势肌群以从上到下的顺序募集、肌电振幅也异于健康儿童[30]。脑瘫儿童的肌肉协同功能及姿势策略不及健康同龄儿童。大部分轻中度(GMFCS I级~Ⅲ级)脑瘫儿童可进行特定方向的姿势保持,中重度脑瘫儿童躯干肌肌力差,躯干肌群的同步收缩程度高但姿势不稳定,作出平衡反应时,肌群协调性较差[31-32]。良好的姿势控制是保证完成日常活动的必要条件之一。与正常健康儿童不同,随着年龄增长,脑瘫儿童在特定方向的姿势控制并没有增强[33]。痉挛型双瘫儿童虽然能和健康儿童一样在受到干扰时作出预测性姿势调整,但是肌肉激活程度低且时间上有延迟[34]。脊柱的控制不单是影像学上的形态排列,而是脊柱运动过程中的神经系统、肌肉系统和骨骼系统的共同作用下的躯体综合平衡维持[35]。因此脊柱的稳定性和灵活性与脑瘫儿童的生活质量有着密切的联系。

本研究还存在一定的局限性,样本量较小,GMFCS 分级后各级别患儿数较少。后续可增加躯干控制测量量表、躯干损伤量表、表面肌电装置、坐位压力感受器等对躯干控制能力、肌肉激活程度、神经肌肉协调程度进行进一步评估,并对于GMFCS I级和Ⅱ级的脑瘫儿童,可以深入探讨在解决任务时脊柱的能力表现。为今后脑瘫儿童更好地完成日常生活活动提供科学依据,减轻脑瘫儿童家庭负担。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。