生物科学史的教学组织与应用策略

——以“光合作用的过程”为例

林建春 袁从容

(1.浙江省瓯海中学 浙江温州 325014)

(2.浙江省温州市教师教育院 浙江温州 325035)

科学史是科学发生和发展的历史,揭示了科学理论的发展是一个动态过程,具有较高的科学教育价值。学习生物科学史能使学生沿着科学家探索生物世界的道路,理解科学的本质和科学研究的思路、方法,学习科学家献身科学的精神,促成学生核心素养的发展。《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》在教学实施建议中也强调教师应充分利用科学史展开教学。

当前生物科学史教学存在以下问题:①罗列科学史,仅帮助学生认识科学研究历史与动态,而缺乏科学探究的过程;②所选的科学史晦涩难懂,与当前学生的知识结构体系严重脱轨;③缺少主线联系,学生难以整理出头绪;④教学方式单一,仅利用科学史呈现信息,并期待学生得出预设的结论。为更好地发挥科学史的教学价值,下文以“光合作用的过程”为例,提出相关的教学组织与应用策略,为生物学教学提供参考。

1 精选科学史,构建科学史脉

与光合作用研究有关的科学史极多,许多学者也对此进行了罗列与整理。受课堂教学时间限制,教师不可能一一呈现所有的科学史以供学生进行分析。如何精选科学史成为了教学的关键点。“光合作用的过程”一节的教学重点是光反应与碳反应过程,即解决光合作用是怎么进行的问题。围绕教学重点,教师可尝试选取以下科学史(表1),形成一条科学史脉,从而帮助学生有序地构建科学概念。此外,需要注意的是,进行科学史教学或构建科学史脉时,教师不一定要按照科学研究的时间先后顺序展开,而更应以逻辑分析为主线。

表1 “光合作用的过程”科学史教学分析

2 处理科学史,优化教学组织

科学史往往会涉及科学家巧妙的实验设计、严谨的推理过程、精准的结果预测以及一些专业性术语。高中学生并未接触过相关的实验操作且所学知识有限,较难理解科学家的实验原理、探究过程,尤其是基础较为薄弱的学生。因此,在精选科学史的基础上,教师还需对科学史进行优化处理,为进一步开展课堂中的科学探究提供条件。

2.1 图文并茂,深入理解

以文字形式呈现科学史,虽然知识性强,但过多的文字资料不仅增加了学生阅读和思考时间,在一定程度上也限制了学生思维的深度和探究的热情。科学史呈现方式应丰富多彩,教师可以灵活结合声音、影像、文字等多种形式,从而调动学生的多元智能,提高教学的有效性。以卡尔文的小球藻实验为例,其实验流程大致为:①供应14CO2给小球藻→②取样并提取光合产物→③分离光合产物→④鉴定光合产物。若教师仅仅以文字形式呈现实验流程,很难使学生对小球藻实验有一个直观、感性的认识。因此,教师可选择适当的示意图(图1),或者寻找相关视频,再配以简短的文字说明,加强学生对实验的理解。

2.2 合理组织,巧妙迁移

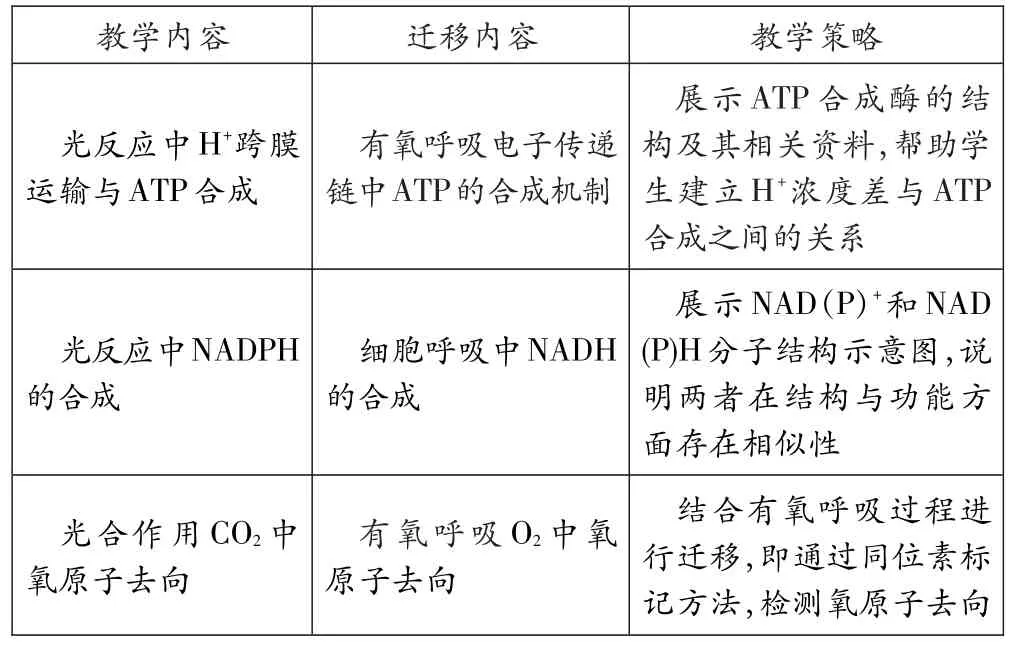

在优化科学史呈现方式的基础上,教师应进一步合理组织教学内容,尽可能与学生已有的知识相联系,从而引发学生知识的正迁移。例如,如进行卡尔文循环教学时,尽管实验流程并不繁琐(图1),但能够真正掌握每一步实验操作的目的,对于学生而言仍具有一定难度。尤其是对其中两大关键步骤,学生难以理解将藻类置于酒精中的原因以及双向纸层析的目的。教师如果能够合理地将“光合色素的提取与分离”实验步骤在此处进行正迁移,有利于学生理解卡尔文小球藻实验步骤。在“光合色素的提取与分离”实验原理中提到,光合色素是一类有机物,因此根据相似相溶原理采用乙醇进行提取,根据不同色素在层析液中溶解度不同,采用纸层析的方式进行分离。同样,CO2在光合作用中转变成的一系列碳水化合物,也都属于有机物,也可以采用乙醇进行提取并利用纸层析进行分离。表2整理了“光合作用的过程”可能引发学生学习正迁移的例子及相关教学策略。

表2 “光合作用的过程”知识迁移

3 应用科学史,落实核心素养

3.1 以科学探究的一般流程开展教学

科学探究的一般流程包括:观察现象→提出问题→做出假设→实验验证→得出结论。科学史教学也可以以科学探究的一般流程展开教学,有利于学生置身科学探究情境,参与科学研究。但需要说明的是,受限于课堂教学的时间与场所,以科学探究的一般流程组织教学时,不可能所有的“实验验证”都由学生亲自动手参与,教师可利用相关的科学史或资料进行替代。以“O2的来源有哪些可能?”为例,依据科学探究的一般流程展开教学(表3),比纯粹地用科学史讲解分析,更能激发学生的参与感。

表3 以科学探究的一般流程组织教学

3.2 安排学生实验操作或进行演示实验

以科学史为主线进行教学时,往往会出现纯粹分析科学史的现象,使得学生获取知识方式较为单一,容易出现思维疲劳。因此,教师可以适当地在科学史教学中开展或进行演示实验,增强学生的科学史探究兴趣。

在“光合作用的过程”教学中,教师可通过查阅相关文献或资料,尝试开展与希尔反应有关的学生实验或演示实验。希尔反应实验操作简单、实验现象明显,即将黑暗中制备的离体叶绿体加到含有DCIP(氧化型)、蔗糖和pH 7.3磷酸缓冲液的溶液中并加以光照。水在光照下被分解产生O2等物质,并将溶液中的DCIP被还原使得溶液颜色由蓝色变成无色。该实验完全可以在课堂中开展,通过学生亲自操作或教师演示,帮助学生在体验科学探究一般流程的过程中深入理解光反应所发生的物质变化。

3.3 自主构建概念图,形成概念体系

科学家进行科学探究的结果可能会发现一些新的规律、学说、理论体系等。在生物学教学中进行科学探究的最终结果应能构建出一个模型,如物理模型、数学模型和概念模型。传统教学中,教师常常会利用科学史,通过逐步讲解从而分步构建概念模型。尽管这样的教学模式也充分利用了科学史,但缺乏学生自主构建概念模型的意识。

在“光合作用的过程”教学中,最重要的是引导学生利用科学史,自主、逐步构建概念模型。以构建“光反应概念模型”为例,教师可提供相关问题要求学生探讨:①根据雅根多夫的类囊体实验,请推测水的裂解发生在类囊体囊腔还是囊腔外侧?为什么?②结合有氧呼吸电子传递链阶段,光反应中ATP是如何合成?③NADP+与H+、e-结合形成NADPH,这一步骤发生在类囊体膜的内侧还是外侧?上述3个问题的探讨能够帮助学生自主构建光反应概念模型。卡尔文循环以及整个光合作用的概念模型都可以同样的方式构建(图2)。

3.4 渗透科学本质与社会责任

科学史教学被认为是帮助学生理解科学本质的有效途径之一。教师可根据教学实际将科学史与教学内容结合在一起,沿循真实的科学探究过程,在凸显科学家如何发现、思考、解决问题的教学中渗透科学本质。在卡尔文小球藻实验中,关于实验材料的选择、实验方法的创新体现了科学实验的成功离不开恰当地选取实验对象与方案,学生可从中体会“科学是一项创造性的工作”。通过科学家对O2来源问题的探讨与不断深化研究,学生可明确“科学知识可能随着研究的深入而改变”。通过希尔、雅根多夫的类囊体等实验,教师可进一步渗透“科学工作依赖观察和推论”“科学工作采用基于实证的范式”等科学本质。在整个光合作用科学史探究过程中,教师应帮助学生认识到光合作用过程的发现是多位科学家持之以恒、共同努力的结果。

此外,科学史上大量的科学研究案例与科学家故事,是培养学生社会责任的良好素材。教学中,教师可以向学生展示科学家不拘泥于传统理论与观点、不迷信权威、积极思考、勇于质疑、专注于研究问题等特质。例如,自1945年起,卡尔文及其同事用了近10年时间,消耗了5 t滤纸才研究清楚碳反应中有关物质转化过程。合理利用科学史组织教学能以鲜活的研究案例,培养学生求真态度、坚强毅力以及科学精神,激发学生刻苦钻研的决心,并树立起一定的社会责任意识。

——博弈论