善恶抉择,一念之间

——评新编吕剧《一念》

赵婉晴

(山东艺术学院 山东 济南 250300)

山东省吕剧院演出的《一念》是2020 年度山东省舞台艺术青年人才创作扶持项目。该剧主创团队由编剧臧宝荣、导演张建业、作曲黄高翔、舞美燕杰等组成。作为一部小剧场演出的作品,全剧共四折戏三个主要人物,看似单薄实则深不见底,本以为会很单调的剧情竟然回环曲折、波澜起伏,既富有传统吕剧的浓郁韵味,又具有脱离时代的新颖思想,令观众在惊喜之余又深深陷入关于人性善恶抉择的反思中。

一、多重矛盾对立的人物关系

该剧讲述了一对恩爱夫妻文良、桃花与闯入者仁礼的恩怨故事,全剧登场的主要人物只有三人,人物虽少,但关系错综复杂。随着剧情的发展,通过层层秘密的揭露、重重矛盾的爆发,向观众揭露了人性的复杂。

在剧中,由多重矛盾构成激烈集中的矛盾冲突,存在直接的、尖锐的矛盾,有阶段性的矛盾冲突,也有贯穿始终的矛盾冲突。十年前,花魁桃花自裁未遂,意外抢救亡徒仁礼性命;十年后,桃花嫁做人妇,为掩花魁身份而拒绝仁礼报恩;十年前,仁礼协助小贼文良逃出险境;十年后,文良知恩图报,桃花顾虑重重;仁礼年轻时抛弃妻女而背负道德枷锁,寻子心切却不断伤害亲生女儿。三个人物各有心事,依各自的立场行动,构成结构紧凑的戏剧冲突。他们之间的多重矛盾冲突,又可以分为两大类——家庭矛盾和社会矛盾。桃花与文良表面上是伉俪情深的夫妻,实际上互相隐瞒过去的身份,彼此之间不仅缺乏信任,还缺少直面现实的勇气。流浪老叟仁礼的意外闯入致二人潜在的家庭矛盾冲突彻底激化,而家庭矛盾与社会矛盾密不可分。在古代,娼妓处于“奴婢贱人,律比畜产”的社会下层地位,而“行盗之人,实为巨蠹”,惩治盗贼更是封建统治者最要紧的任务。因此,桃花与文良的身份在世人眼中备受歧视,他们只有掩盖身份,才能重新获得平等的人生。宦海沉浮数十年的仁礼代表的是封建贵族阶级,与桃花、文良代表的下层民众的冲突是最本质的冲突,也是贯穿始终的矛盾冲突。这些社会矛盾的存在、发展,转化为家庭矛盾,双重矛盾的共同作用下,戏剧冲突的发展迂回曲折,循环往复。从知恩报恩到恩将仇报,逐步上升到爆发性的矛盾,带有浓黑的悲凉色彩。

三个小人物的成功塑造,得力于对其矛盾心理的准确把握。当人物处于进退两难的境遇,情感动摇之时,准确细腻的把握人物内心的善恶纠葛,通过程式化的动作和细腻的表演,将人物复杂的心理呈现在舞台上,充分展示人物的复杂性和多元化。剧中以经营粥铺为生的桃花与文良代表的是弃暗投明的好人,桃花是一个敢于追求幸福生活的平凡女子,她虽深陷青楼,对真爱却有着近乎执着的憧憬:“绸缪束薪,三星在天。今夕何夕?见此良人?子兮子兮!如此良人何?绸缪束刍,三星在隅。今夕何夕?见此邂逅?子兮子兮!如此邂逅?”这段开场唱词出自《诗经·国风·绸缪》,讲述的是古代新婚夜里闹新房的故事,全诗共三节重叠,用戏谑调笑的口吻描述夫妻相处的状态。细腻婉转的唱词以及桃花轻盈柔美的舞蹈动作,体现了桃花自身处境与心中理想的矛盾冲突。第一折“去留”这出戏中,面对眼前的科举之路,文良惧怕暴露盗贼身份而再三推诿,“她不知我有苦衷赴考不便”,“她不知我有隐瞒并未直言”,“她不知我非良人曾经不堪”,“她不知我若赴考涉险临渊”,四句语调无奈而担忧的唱词,表达了他对科举仕途与保全自身不能两全的矛盾心理。当桃花从仁礼口中得知文良是“贼窝里生,贼窝里长”,曾叫小爪子时,先是“闻此言如雷震寒噤连连”,但是平息之后,便说道:“我不识他时,他为贼;我识他识,他为良人……我们结为夫妻,必定福祸相依。”。桃花初闻真相时内心是纠结又矛盾的,选择继续接纳文良也是进行了一番思想斗争。桃花出身青楼,身世坎坷,在她身上,既有“一片冰心”的傲骨气节,又有“心如菩萨”的高贵品质。贼窝长大的文良,与花魁桃花可谓惺惺相惜,也许正是因为相似的经历、同被边缘化的社会地位让两人相知相守。

仁礼作为一个反派人物,他更像是一个恶念的符号。仁礼的立场一直在不停地变换,他为实现自身利益最大化,心内常常处于矛盾之中,而矛盾的内心又迫使他在桃花和文良之间反复做出选择。十年之前,花魁之夜,仁礼被善良的桃花救下,从此仁礼一直在寻找报恩的机会。十年之后,粥铺相遇,仁礼发自内心要给桃花“当牛做马,为奴为仆,晨昏侍奉”,此时的仁礼是懂得知恩图报的老翁。当偶遇文良后,他仗着对文良有过救命之恩,便摆起长辈的架子,要求桃花发誓,不可撵他出门,暴露出仁礼内心贪婪自私的一面。桃花对其无微不至的照料,又使得他心中那杆秤向桃花倾斜,他三番两次欲说出文良的身世,只因觉得桃花品质高洁,文良配不上桃花,却忘记报答文良对他的收留之恩。当仁礼误以为文良是他的亲生儿子时,又对出身娼门的桃花百般嫌弃,宁肯驱逐救命恩人,也要保全吴门的颜面。仁礼是自私、不择手段的利己主义者,他的立场不坚定,最终害人害己。编剧让复杂、多变的人物形象互为表里,使得故事发展更具有戏剧冲突。三个主要人物也深刻表达了“善恶抉择,一念之间”的主题思想。

二、设置悬念巧妙精当

清初文学家李渔兼擅小说、戏曲创作,明确认识到二者作为叙事文学的共通性,由此提出了“无声戏”与“结构第一”两个具有内在联系的著名命题。“无声戏”强调小说情节在戏剧性冲突中发展,注重核心事件,注重事件之间联系的技巧,而相对地轻视描写。《一念》“巧”在精当设置悬念。剧中通过白绫、包扎伤口的血巾、玉笔、短剑等道具贯穿故事始终,通过十年前与十年后的两次巧遇,揭开了仁礼、文良和桃花之间曲折起伏、扑朔迷离的恩怨情仇。白绫本是桃花自缢的工具,却意外成为拯救仁礼性命、包扎伤口的绷带。包扎伤口的白绫本是作为报答救命恩人的信物,最终却成为揭露桃花花魁身份的证据。玉笔是桃花母亲的珍贵遗物,是桃花帮助文良考取功名的敲门砖,也是仁礼误认文良身份的缘由,更是仁礼抛弃妻女的铁证。同样,短剑最开始本应该是文良留给桃花防身的器具,最后险些成为刺杀仁礼的凶器。剧中的小道具起到善与恶的双重作用,心生善,便能救人性命;心生恶,便能伤人性命。这些小道具的设置推动了剧情持续发展,一方面,由于仁礼的自私让这个人物愈发“可恨”,也为三个人之间复杂的后续发展做铺垫,另一方面,这一设置加剧了三人之间的误会、矛盾,起到为剧情发展蓄势的作用,让最终“解谜团”更有张力、更加震撼。

《一念》亦“巧”在由“玉笔”这个核心物件引出一番身世之谜,带来了剧情走向和人物关系的陡变。十几年前,仁礼偶遇桃花母亲,以“玉笔”作为定情信物,后桃花母亲过世,又转给桃花。作为全剧的贯穿物件“玉笔”既代表了仁礼年轻时的过错,又代表了桃花与仁礼真实的父女关系。在矛盾冲突的至高点,“玉笔”助推解开谜团、让剧中人幡然醒悟,同时,也辅助完成了主要人物的塑造——桃花越是善良越能反衬其父仁礼人性的不堪,看似简单的小剧场作品,实则落脚点却是对人性的拷问。

三、悲喜相济、缓急有致

《一念》作为小剧场作品,时长稍有拖沓,节奏却控制的较好。沿用元杂剧“四折一楔子”的剧本结构,主线明确,人物鲜明。舞台节奏气氛悲喜相济,缓急有致。换场不拖泥带水,风格清新典雅得益于古色古香的舞台风格。中国古代哲学思想中向来有“天圆地方”的设计理念,正如小剧场中圆形的顶灯搭配方正的舞台,体现了中国古人的时空观念,与戏曲舞台讲究的空灵写意相契合。此外,作品悲喜相济的美学思想贯穿全剧,全剧共四场戏,分别是“去留”、“福祸”、“杀救”、“生死”。四场戏层层递进,表达出“善恶抉择,一念之间”的主题内涵。“福祸”一折中,文良高中而归却被私心用甚的仁礼告知文良是贼,气氛由喜到悲;桃花得知真相后仍然相信丈夫并维护丈夫,气氛由悲到喜;“杀救”一折中,桃花动了邪念,打算杀死仁礼永绝后患,“摸短剑,一念起,汗淋淋,心砰砰”,此时剧情紧凑,节奏变快。之后,桃花并没有刺杀仁礼,而是帮助上气不接下气的仁礼拍出痰液,此时气氛由悲到喜;“生死”一折中,仁礼揭露了桃花曾经为花魁女子的身份,文良与桃花面对彼此曾经的身份,双方都为这个不争的事实流露出了惊惧的神态,气氛由喜到悲。九死一生的桃花不仅失去孩子,而且还是被亲生父亲所害,整部剧的情绪氛围悲到极点,但是最终与丈夫文良互相接纳了对方,过上了神仙眷侣般的生活,化解之前的种种矛盾,气氛由大悲到大喜,沿袭了传统戏曲中生旦大团圆的结局。

从悲-喜-大悲-大喜,矛盾冲突激烈而富有张力。作者将三个小人物的命运以巧妙的方式联系起来,并将矛盾推向至高点,真正做到了悲喜相济、缓急有致,这样的故事更具有戏剧性、趣味性,一波三折,令人回味无穷。

四、现代光影技术与古典舞台风格的融合

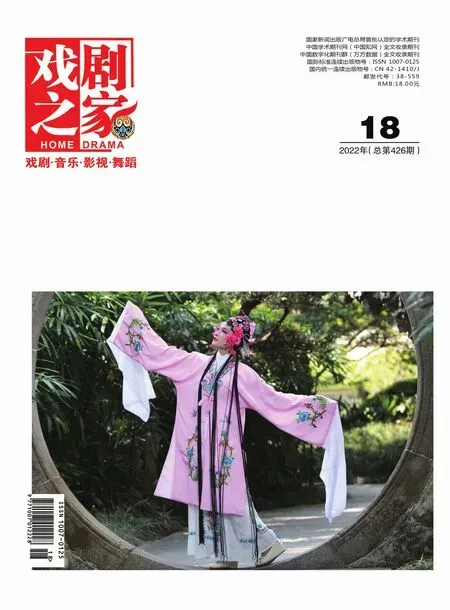

“立象尽意”的美学观在戏曲舞台设置上主要表现为以少胜多,以简带繁,以有限的舞台时空呈现无限的大千世界。舞台以白色基调为主,辅以荷花样式的水墨画为背景,令观者感到阵阵清风,简洁明了的古典舞台风格符合戏曲舞台的写意性特征。清新自然的舞台设计、精致典雅的人物造型、传统吕剧程式动作的继承、诗意化的念白……古典趣味与现代审美交织,既有吕剧唱腔原有的韵味,又充满了国风、国韵。

事实上,舞台的现代化光影布景都在尝试着迎合年轻观众的审美趣味,剧中的三个主要人物的衣着风格在向近几年流行起来的汉服慢慢靠拢。对于主角文良的塑造,像极了《诗经》中所描写的“有匪君子”的形象。温良文雅的名字,风度翩翩的白衣长衫,有些江湖侠气的性格,一举登科的魄力,留给观众唯美雅致的印象。桃花作为花魁的身份出场时身着一袭明黄色与橘色相融合的装束,盘着高高的发髻,头上簪着艳丽的绢花,彰显花魁的风范。整个舞台的灯光呈现紫红色,利用现代舞台光影折射出花魁的绝美倩影和曼妙舞姿,给观众以美的享受和无限的遐想空间。

在“杀救”一折,导演借用舞台光影,将仁礼羸弱的背影映照在舞台幕布上,身着短衣的桃花与身手敏捷的文良反衬出仁礼的消瘦,仁礼已是风烛残年,就如同他的影子一般,随风消逝。剧中桃花看到仁礼老态又孱弱的背影,心中不忍,于是放下短剑,放下心中的怨恨。桃花用极强的正义感抑制恶念,此时导演巧妙地运用光影的变换和人物内心外化的方式,演绎出桃花的双重人格,一面是善良的桃花,一面是邪恶的桃花,但是除了舞台上“原本的”桃花是彩色的,表现她内心外化的演员以及舞台上的布景全部用了灰色光影,亦真亦幻,亦虚亦实。善良的桃花用色彩凸显出来,恶念的桃花用黑白光影抹去,像极了电影中对主角色彩的处理方式。桃花因为一心向善而色彩斑斓,她身上散发出的人性的光辉使周围的环境黯然失色。

五、结语

吕剧《一念》是小剧场创作的一次成功示范,其创新性在于形式上向古典靠拢,思想上向现代迸发。三个演员一台戏,构建多层次主题,表达的是爱情中的互相信任、相守相知,是向善行善、以善胜恶,最终的落脚点还是对人性的拷问。从窥探人性的角度,赋予人物现代思维,在刻画人物复杂多变的内心世界中引发共鸣。古不陈旧,新不离本,突破行当局限,注重“戏”与“情”的完美融合,既符合戏曲写意的审美,又凸显小剧场在表演形式、剧本创作、唱腔舞美、服化道等方面的个性化探索。虽然舞台的风格、色块、光影,演员的服饰借鉴了现代元素,但是在演员的唱腔、念白、身段动作中都保留着传统吕剧的元素,保持了较高的审美水平和观赏趣味性,不失为是一次很好的尝试。