商业视角下“东北大花布”的发展路径研究

李艳花 张卫亮

(1. 吉林师范大学博达学院,吉林 四平 136000;2. 长春科技学院,吉林 长春 130600)

东北大花布作为优秀地域文化的代表,如何在商业视角下进行创新设计再生,如何凸显东北地域特色文化的魅力,如何创新开发出优秀乡村文创旅游产品,是目前学者们正在探讨研究的课题。2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,要全面实施中华优秀传统文化传承发展工程,传统文化复兴特别是当地的传统文化发展事业蒸蒸日上。在此背景下,根据国家统计局的统计数据显示,2019年国内游客达到60.06亿人次,国内旅游总花费达到57 250.9亿元,国内人均旅游花费953.3元,相比2016年分别增长35.42%、45.34%和7.33%[1]。所以说充分发挥优秀传统文化、先进科学技术、出色设计水平的优势,赋予其在新时代的精神内涵,让已被淡忘的设计再次继续走向市场和民间,并产生经济现实价值,在不断增进传统地域文化价值,最终实现东北大花布印染工艺及技艺提升、东北地域文化及传统民间艺术的传承与发展,带动东北区域经济文化发展。

对东北大花布的研究从文献来源和内容来看,期刊文章居多,在近几年发表的文章中都是以阐述观点、普及理论、脉络发展为主,并没有对大花布发展路径及实践方法机理做出深入研究。从研究内容来看:① 大花布的历史发展进程脉络探索。丁嘉豪等[2]对东北大花布的发展进程进行阐述与研究。② 分析东北大花布与社会内在联系。刘寅凯、马林兰等[3]从艺术社会学建构角度分析东北大花布。③ 从文旅视角和情感影响下的探索论证。白玉梅[4]、沈加芹[5]分别从内在价值角度和情感记忆角度阐述。在此基础上,研究从商业视角分析,运用理论演绎和实践方法路径,探讨东北大花布在地域文化传承发展中的关键点,引出其发展路径,并对其成果、存在问题及突破路径做出诠释。

1 “东北大花布”的脉络起源发展

东北大花布出现于新中国成立初期,最早是从苏联引进,俗称“苏联花布”。其纹样以小碎花为主要构成元素,颜色艳丽,具有浓厚的地域文化风格,其独特的造型特点在当时国情下很难被中国民众所接受。随着中国的印染业不断发展,在同时期印染行业城市中,上海是印染行业发展中心,当时的上海华东纺织管理局,在毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》精神指导下组织设计师下乡调研,采集图样,不断创新。其中有代表性的是1952年中国设计师张至煜的《百鸟朝凤》最受人们称赞[6],之后经过形式演变创新,陈克白推出《凤凰穿牡丹》花布纹样,也便是如今家喻户晓的东北大花布的经典图案。后期经过时代变迁,大花布的图案不断演化,形式多样,种类繁多。但其纹样多为鸳鸯与凤凰,象征着人们对美好生活的向往,并在中国东北地区成为经典。

东北大花布于1952年由上海华东纺管局设计室发明,其大红大绿的纹饰风格并非源于苏式审美,而是由当时的时代风尚与技术手段所决定。上海华东纺管局的前身是国民政府1945年组建的中国纺织建设公司,旗下的设计工作室是当时的领头羊[3]。上海华东纺管局号召设计师改变设计样式,因为当时的设计纹样与人们生活状况不符合不匹配,提出下乡进行调研的方案,并最终发掘出一批群众喜闻乐见的花纹图样。正是通过此次活动组织,设计师们在当地的大花被子上提取了很多具有代表性的元素,例如大家熟悉的“百鸟朝凤”“农家乐”“鸳鸯戏水”“孔雀牡丹”等花布图案装饰纹样。随后,又相继有设计师李叔希的“孔雀团花”、张至煜的“红牡丹”、汪南嵩的“锦凤”等作品问世,这些图案后来也都变成东北大花布主要的装饰图案。这些纹样图案本身就是一种视觉符号,是最具代表性的图案设计素材之一,在一定程度上促进了东北地域文化的传承和发展。

大花布能成为东北地区的代表产物,可能是由于本地及外地人主客观意识强化的原因:一方面由于东北的气候影响,东北冬季异常寒冷,且寒冷时间从10月降温到来年5月增温,一年将近有7个月时间低温寒冷,自然环境中的绿色植物毫无生机,因此大部分时间室外环境呈灰色、白色或者黑色,色彩艳丽的季节时间较短,大面积的红绿对比色可使人从视觉上感觉暖和,与寒冷的白色形成了鲜明的对比,有一种天然的亲近感。另一方面,色彩对比亮丽的彩色花布与东北人热情豪爽的性格相似,加上部分艺术工作者在表演或设计过程中有意强化东北特色,选取红绿对比鲜明的花布进行二人转表演、外观包装与宣传,使花布慢慢演变成东北的特有产物,成为东北民俗文化的载体和代表性的设计元素。

2 “东北大花布”的外在及内涵特征

2.1 色彩对比鲜明

颜色的3个属性为色相、明度和纯度。东北大花布的用色多为纯色,纯度与明度都很高,平时常见的有红色、绿色、黄色和蓝色,在大多情况下,常使用高纯度色和其余的颜色互相搭配使用,并配以合适的图案表达不同主题。如图1中的花布图案设计,底色为大红色,凤凰纹样则采用绿色、黄色与粉色点缀装饰,牡丹纹样采用粉色、黄色与白色点缀搭配。偶尔部分颜色的使用还会带有渐变的效果,在用色上也很少使用黑色。可以看出其特点是用色大胆、对比艳丽,热情洋溢的东北人性格特征展现得淋漓尽致。

图1 东北大花布

2.2 美好寓意象征

国人在表达情感时往往喜欢内敛和含蓄,东北大花布主要采用象征表意和谐音表意的方法,设计图案也往往取材于民间传说或当地植物,常用的图案也带有很多含蓄隐性的表达寓意。例如用“龙凤呈祥”和“鸳鸯”来表达对爱情的期盼和祝福,用“牡丹”图案来表达花开富贵的美好意愿。其中陈克白老师设计的“凤穿牡丹”是最具代表性的图案,图案中的凤凰为百鸟之王,在古代神话中具有极高的地位,牡丹为花中富贵的代表。凤凰图案运用写实的艺术形式,看上去像是在云中飞舞,刻画得栩栩如生,牡丹也色彩艳丽,三五朵簇在一起用来表达美好富贵的含义。可见东北大花布的图案象征表现手法很含蓄,往往通过常见的事物以巧妙地呈现其蕴藏的深刻寓意。

2.3 浓厚乡土气息

大花布被贴上了“东北”地域标签的同时,其形式特征比较适合寒冷的东北农村环境,其样貌外在表达方式也符合东北人热情豪爽的性格,所以自然和东北人喜闻乐见的艺术表演形式“东北二人转”有着紧密的联系,最终其在漫长的演化中变成了东北地域特色的代表符号。其图案设计往往来源于对生活本身的阐释上,用色对比鲜明,纯度很高,色彩搭配模式较固定,并缺少色彩与色彩之间的过渡与晕染,图案内容大方简单单一,具有东北地域浓厚的乡土气息。

3 “东北大花布”商业化实施现状

随着时代的发展进步,东北大花布具有浓厚乡土气息及区域文化特征,其设计及应用也在不断创新与发展,无论是抽象艺术作品还是商业类具象作品都在不断地延续发展,具有创新性并应用于各个领域。

3.1 室内空间设计

在室内空间的设计中,东北大花布以其独特的设计元素出现在各种现代的空间装饰中,设计师们通过提取东北大花布特有的图案及配色,巧妙地装饰在室内空间中。例如装置艺术家林明弘的作品《家》(图2)选取具有代表性的东北大花布图案,大面积地装饰在室内墙壁上,形成了很强的视觉效果和张力,在传达传统图案的同时也给室内空间增加了一丝时尚感。在信息化发展的今天,人们在传承民族文化的道路上需要不断地注入新的设计理念,这种传统与现代相结合的表现手法也是我们的必要手段。此外,在东北地区的商业类设计空间中,例如很多餐厅、民宿、民俗馆利用东北大花布设计元素进行装饰设计,图3是东北餐厅的室内装修,选取大花布对室内空间的局部进行装饰和点缀,使装修风格具有东北民间的地域特色,营造出温馨氛围同时又不失现代时尚感。

图2 林明弘作品《家》

图3 餐厅装修

3.2 服饰设计

东北大花布的质朴与张扬通过现代服饰设计可以传递独特的美感,很多设计师从东北大花布的色彩和纹样中提取代表性元素,将现代手法运用到服饰设计中。近年来,在T台上经常看到东北大花布的身影,设计师们通过对基本元素的提取与再生设计,使东北大花布这一民俗元素与时尚接轨,也为地域文化的发扬与传承提供了有效路径。例如2015年的中国国际时装周上,中国设计师胡社光设计的东北大花袄系列作品一度轰动了整个时尚圈,作品巧妙地还原了东北大花布的棉布特质,在裤装的设计中加入小部分绿色东北大花布的棉布拼接(图4),通过巧妙地提取民俗元素并重构组合而赋予了其高度的时尚感,瞬间将人们带入20世纪的东北,通过对服饰设计风格的定位和整体的设计把握,赋予了东北大花布全新的生命,改变了其在人们心目中那种固有的俗气且无时尚感的视觉心理感受。

图4 胡杜光设计作品

3.3 产品文创设计

最近几年,在产品设计领域,通过各方设计师的努力,大花布慢慢地进入人们的视线,例如人们经常会看到一些产品的外包装、结婚用的请柬都用它特有的魅力诠释着东北现代生活时尚。我们也发现这些大花布不仅仅用于被单、窗帘等生活用品上,而被广泛地运用在文化创意产品和装置艺术作品中[4],如产品设计作品中,利用大花布的纹样填充做为手机的装饰背景,这种局部互补色填充手法,既使画面对比鲜明,充满浓郁的复古时尚感,同时又体现了现代设计感,大大满足了爱好者的审美需求(图5)。在对东北大花布文创产品进行设计时,一般都会保留原有的大花布特征,例如代表性的图案、代表性的色彩搭配,把东北大花布的寓意和构图形式与现代审美元素结合[5],进行二次创作,如大花布展示艺术品提取的最具有代表性的是图案和色彩,使用最近几年流行的透明塑料等材质与布艺大花布进行结合,通过两种材质的结合使用,使其具有了后现代的设计感(图6)。这些因素的出现能引起人们对大花布的联想,通过设计产品与使用场景相融合,很容易使人们产生一种代入感,也就使得人们对于地域文化产生情感共鸣[7]。因此,在对东北大花布进行提取再设计时应该保留具有代表性的元素,利用产品包装的材质、造型、开合方式、元素应用方法等不同的艺术表现手法将东北大花布元素融入其中,使其与现代产品文创设计完美结合的同时,既能体现浓郁的东北地域民俗特色,又能体现时代审美。

图5 手机屏保设计作品

图6 产品设计作品

4 商业视角下“东北大花布”的发展实施策略

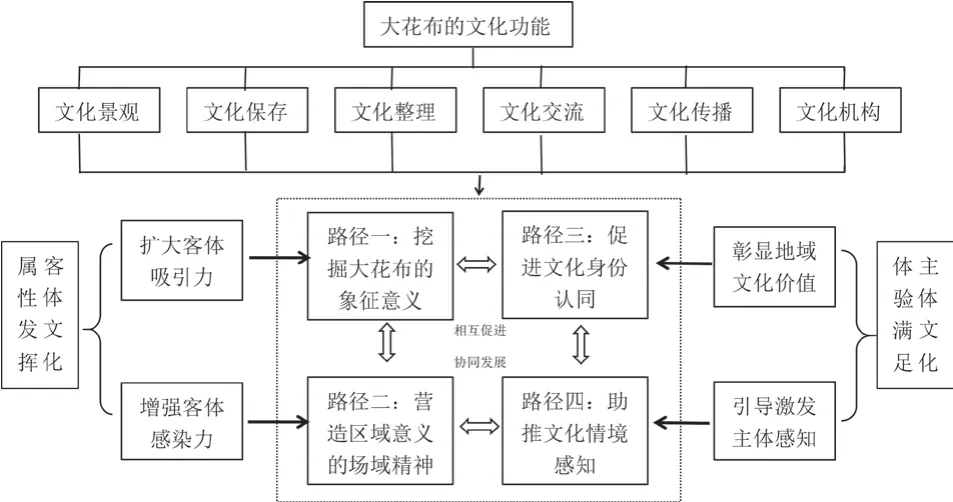

东北大花布与时尚完美对接,大大提高了东北大花布的知名度。目前市场需求和自身资源驱动力增大,促使设计师挖掘其元素进行创新设计,通过研发、生产、销售而获取一定的利益,进行价值主张再推动创新良性循环。但由于多方面的原因,东北大花布的发扬及传承还面临很多困难,其产品的商业化运作还不完善,并未形成统一产业链,目前仍需要高校、政府、企业、设计师等各方共同努力,探讨更加有效的发展实施策略,更好地保护和传承地域文化,使东北地域文化元素大花布创意产品能够推广应用和传承发扬[8]。通过挖掘东北大花布的文化功能,围绕主客体交叉融合发展,创新挖掘出其象征意义、营造区域场域精神、促进文化身份认同、助推文化情境感知等路径方法,相互促进协同发展好其功能意义(图7)。

图7 大花布创新发展路径

4.1 促进地域高等教育质量创新发展同时挖掘象征意义

在东北相关高校中开设区域文化教育课程,进行合理系统的区域文化教育和宣传,提高本土民众对区域文化的了解和重视,有针对性地对区域文化进行宣传、改良与再生设计,使包括东北大花布在内的区域文化得到真正的继承与发扬。在这时要挖掘其深刻的象征意义,单独凭大花布的符号系统远不能满足现代人的情感需求,通过其色彩、图案、材料等元素表达其精神内涵和文化属性,并创新运用嫁接到其他设计领域,形成化学反应并带来一定的审美观念和价值作用。与此同时与其他地域文化资源相辅相成,通过组合、再生展现出其内在的社会文化意义和功能,从而让人感知解读并顿悟历史人文背景、社会风俗习惯、民族特色发展,发挥文化价值的引申育人功能。例如,吉林师范大学和长春科技学院师生互动建立大花布课程创新平台,共享设计资源,深入乡村开发相关创意产品,带领同学进行实地调研并创新设计,由当地百姓评出优秀作品并推向市场,从而在弘扬保留地域文化特征的同时带动乡村经济发展,达到农村富、农民富。在这个过程中,学生了解了本区域的民间艺术特色和内涵价值,当地居民也通过互动精神得到愉悦和提高,同时也通过所学的设计知识推动区域文化的发展。此外还和其他高校合作共联,探索乡村振兴及申报课题工作,促使多平台、多资源、多共联的区域文化协同发展[9]。

4.2 展现地域旅游文化魅力的同时营造区域场所精神

旅游文化推广是传统文化宣传的一种有力手段,可以考虑借助一些文化类活动以东北大花布为主题进行设计和宣传推广。例如借助冬奥会的契机,大力开展东北旅游行业的建设,同时,围绕东北地区建设特色文化旅游小镇项目对东北大花布设计元素进行提炼与植入,在东北雪村特有的建筑或民宿空间环境中利用其元素进行装饰与设计,冬季滑雪场所中各项冰雪运动中的辅助设施装饰也可采用大花布的色彩及图案,并在环境中融入其元素的设计文创产品,景区的纪念品设计采用小面积东北大花布进行创新等。通过这些展现地域旅游文化魅力的同时,营造出有一定正能量的区域场所精神,使人在文化价值场域中增加文化同化作品,通过感知、沉浸的体验活动,让静态的大花布素材产品和设施“活”起来、“火”起来,让主体与客体直接互融互动,最终在文艺活动、展览活动、品牌推广等活动中,营造出有文化价值、情绪价值和诗意空间,从而作用于人内心并推动主观创造力的产生,受到短途旅行的情绪感染并增加文化体验。目前现存的设计场所空间过于零散且不够系统,在对传统文化的推广和建设上还没有受到各方的重视,因此,在后期的场域精神展现上还有很大的实施空间和可挖掘潜力[10]。

4.3 高校互联建平台驱动创新力的同时促进身份文化认同

通过东北区域高校互联互动,建立创新机制和设计平台,进行课程的讲学、实践、比赛等活动,促进创新发展带动地域文化的发展。目前由于大花布图案数量过少且一直被沿用,造成受众审美疲劳;再就是色彩搭配程式化,颜色使用缺少过渡,在快节奏的今天,其美感价值需要发挥更大价值。因此,通过设计平台公布设计方案提出问题导引,其图案与颜色可以在保留其特征的前提下进行提取再设计,保留配色的情况下,可以设计出更有创新的具有时代感的图案。如吉林艺术学院郭春方教授的东北特色的“雪容融”作品,选取东北具有特色的地域产品或形象,如东北三宝的人参形象、东北具有代表性的满族文化人物形象、东北的玉米形象及东北日常生产生活形象等,从这些东北具有代表性的地域特色产品中提炼视觉元素及形象寻找灵感,使用其原有配色,对大花布的图案内容及种类做新的设计和补充,以满足新时代人们对美好艺术和生活的需要。最终通过这些产品和环境空间,满足环境主体的文化认同,通过这些创新产品的精神价值诉求作用于主体情感,并形成一定的情感表达和成就意象等心理需求,完成其个人身份文化的认同和构建[11]。

4.4 新科技、新工艺、新材料载入同时助推文化情境感知

随着科技的进步、人们审美的提高及对新事物的渴望,东北大花布的载体也不再是单纯的棉布,染织材料不断推陈出新,在传承东北文化的同时,探索更多更新的生产工艺。比如可以借鉴国外设计师卡斯的设计理念方法,设计出一款“有生命的微生物”,由纤维素组成的超细纤维做成一种面料的服装,并可以在循环环保再生的基础上供人们食用,穿在身上具有一定美感的同时,为服装产业的污染治理和未来航天的宇航员的生命续航研究做出一定的战略贡献。还可以考虑用不同的方式在不同的材料载体上呈现东北大花布的图案,例如在印刷方式上,可以尝试丝网印刷、拓印、雕刻等多种方式。在载体上可以考虑网纱、丝绸、皮革等面料,在保留传统东北大花布颜色和图案的同时,选择不同的印刷方式和载体进行设计,制作出有创意的东北大花布文创产品,在创新传统生产工艺的同时,增加新材料的创新替换再生设计,并最终在生态保护意识发展的今天运用这些新材料和新工艺展示出其文化交流宣传的价值意义,通过新工艺、新科技、新材料形成在原有文化情境下的新文化意境,从而助推特有的地域文化情境感知力[12]。

5 结论

东北大花布作为一种文化符号经历了不同的时代演变,已经变为东北区域的一种文化特色,针对其使用价值弱化、文化价值淡化、创新力度不凸显等困境,东北学者通过申报纵向和横向科研课题,围绕东北老工业基地建设和国家乡村振兴战略,通过内在的地域文化内涵和外在的视觉形象表现,在设计教育和地域文化理性可持续共赢发展的同时,根据其工艺、色彩的物理形态美和精神寄托、民间信仰等艺术美价值属性,在室内空间、服装设计、产品文创设计等领域挖掘其设计因子,创新设计优秀成果,让人在视觉与体验上形成一种独特的心理感受,并从商业视角上通过深挖大花布象征意义、营造区域意义场所精神、促进身份文化认同、助推文化情境感知等4个创新路径来使其获得新的生机。

希望通过政府政策引导、高校宣传重视、学生设计发扬而实现传承与保护。随着科技发展和智能时代的到来,对不同新工艺与新材料进行探索,在不同载体的传承与设计基础上,通过各方人士的共同探索、努力创新,在商业视角下让东北大花布这个含蓄而又热烈的民间艺术作品在艺术历史的长河中熠熠发光[13]。最终由乡土文明走向信息文明,地域文化资源转化为美学经济、数字经济和体验经济,走向共同富裕,需要人们以设计和创意不断实践去努力实现。