基于体长-繁殖潜力比方法的海州湾小黄鱼资源状态评估❋

夏恒睿, 王 琨, 董秀强, 刘逸文, 张崇良, 纪毓鹏, 任一平,4❋❋

(1. 中国海洋大学水产学院, 山东 青岛 266003; 2. 海州湾渔业生态系统教育部野外科学观测研究站, 山东 青岛 266003; 3. 山东省渔业发展和资源养护总站, 山东 烟台 264003; 4. 青岛海洋科学与技术试点国家实验室 海洋渔业科学与食物产出过程功能实验室, 山东 青岛 266237)

小黄鱼(Larimichthysployactis)广泛分布于中国渤海、黄海及东海海域,在我国渔业中占据重要经济及生态地位[1-2]。然而,长期高强度的过度捕捞导致其资源量衰退,出现性成熟提前、小型化和低龄化等现象[3-4]。许多学者已围绕小黄鱼种群资源量变动开展了广泛的研究,倪海儿等[5]研究表明舟山渔场小黄鱼资源量在20世纪80年代达低谷,20世纪90年代开始逐步恢复;林龙山[6]研究表明东海小黄鱼种群在2002年处于严重补充型捕捞过度状态,资源比较脆弱;严利平等[3]研究表明长期高强度捕捞导致南黄海小黄鱼种群衰退,虽能维持一定的产量,但渔业仍有崩溃的风险。海州湾及其邻近海域是小黄鱼重要的索饵场和育幼场,其合理开发对维持小黄鱼资源的可持续利用起着重要作用。科学的渔业资源评估是制定渔业可持续发展管理政策的基本前提[7],但目前有关海州湾小黄鱼的资源评估仍鲜有报道,其资源开发状况尚不明确。传统的资源评估方法要求掌握较长时间序列的渔获量数据、捕捞努力量数据、种群生物学参数及生活史特征等重要信息[8-11],对于空间尺度较小的区域性渔业而言,往往由于缺乏长期的渔业资源调查和渔获物统计信息,可用数据基础薄弱,难以获得传统评估方法所需的完整数据信息,这种渔业被称为数据有限(Data-limi-ted)渔业[12]。海州湾小黄鱼由于缺乏完善的渔获统计资料,属于典型的数据有限渔业,在此情况下,亟需探索数据有限的方法以开展资源评估。

繁殖潜力比(Spawning potential ratio, SPR)被定义为种群平衡状态时在既定捕捞压力下种群剩余的生殖潜力比例,其衡量了捕捞活动对鱼类群体潜在生产力影响的程度[13]。SPR已被广泛应用于渔业资源评估,例如美国佛罗里达石蟹渔业[14]及我国雅鲁藏布江异齿裂腹鱼种群[15],为数据有限渔业提供管理决策依据[16]。体长-繁殖潜力比方法(Length based-spawning potential ratio, LB-SPR)是基于SPR指标为数据有限渔业开发的评估方法[17],该方法可根据渔业种群的长度组成(Length composition)数据和相关种群生物学参数,通过模型中年龄-体长转换矩阵将体长结构数据转换为年龄结构数据构造年龄结构模型,估算出50%、95%选择性体长(Ls50、Ls95)及相对捕捞死亡系数F/M,进而估算种群开发状况。由于体长频率数据可获得性相对较高,因此该方法在小黄鱼等数据有限渔业中均有广泛的适用性。本研究根据2013—2018年海州湾底拖网调查数据,基于体长-繁殖潜力比方法估算海州湾小黄鱼资源开发状态,并模拟不同选择性下相对捕捞死亡系数F/M对小黄鱼群体繁殖潜力比SPR的影响。本文拓展了体长-繁殖潜力比方法在国内数据有限渔业的应用,为国内数据有限渔业的资源评估提供参考;科学估算了海州湾小黄鱼群体资源状态,为海州湾小黄鱼群体的合理开发与管理决策提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 数据来源

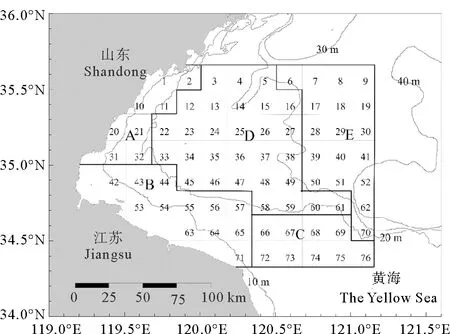

研究样本来源于2013—2018年于海州湾及其邻近海域进行的渔业资源底拖网调查(见图1), 累积获得样本1 376尾(见表1)。调查海域经纬度范围为34°20′N—35°40′N,119°20′E—121°10′E,采用分层随机采样法将调查海域划分为A、B、C、D及E 5个调查区域,具体调查站位设置见图1[18]。租用功率为220 kW的单拖网渔船开展渔业调查,每站拖网1 h左右,平均拖速约为2 kn,囊网网目尺寸为17 mm。渔获物冷冻保存,带回实验室进行生物学测量。样本采集与分析按照《海洋调查规范》[19]进行。

图1 海州湾渔业资源调查站位示意图

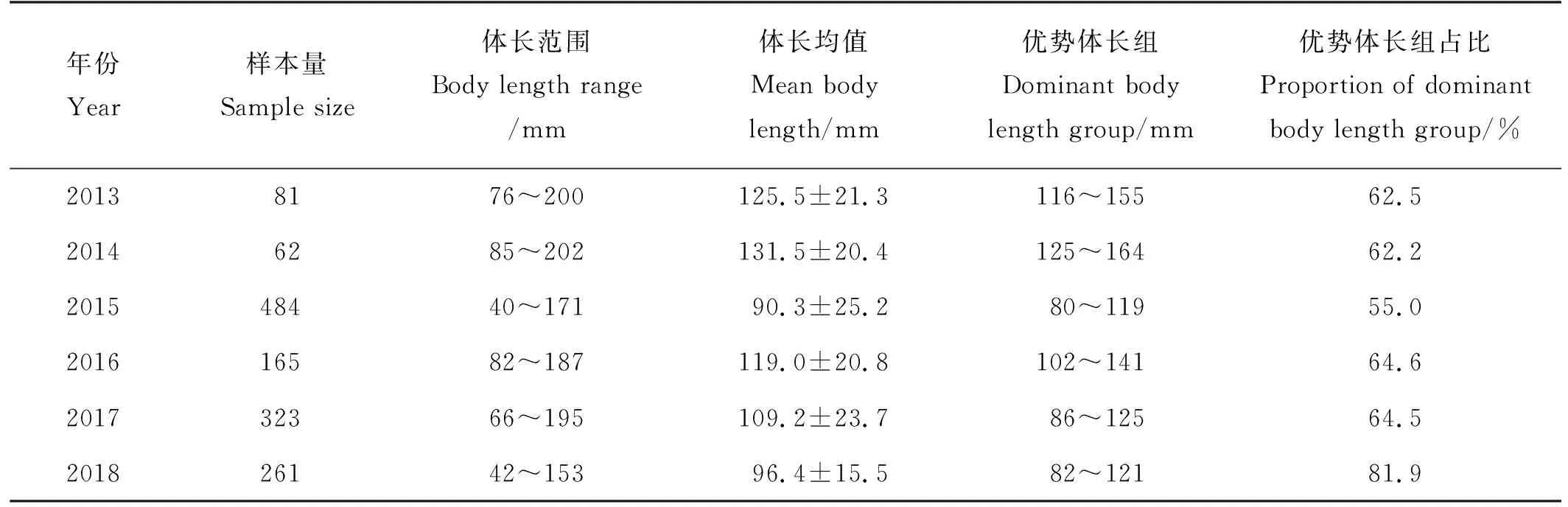

表1 2013—2018年海州湾小黄鱼体长组成

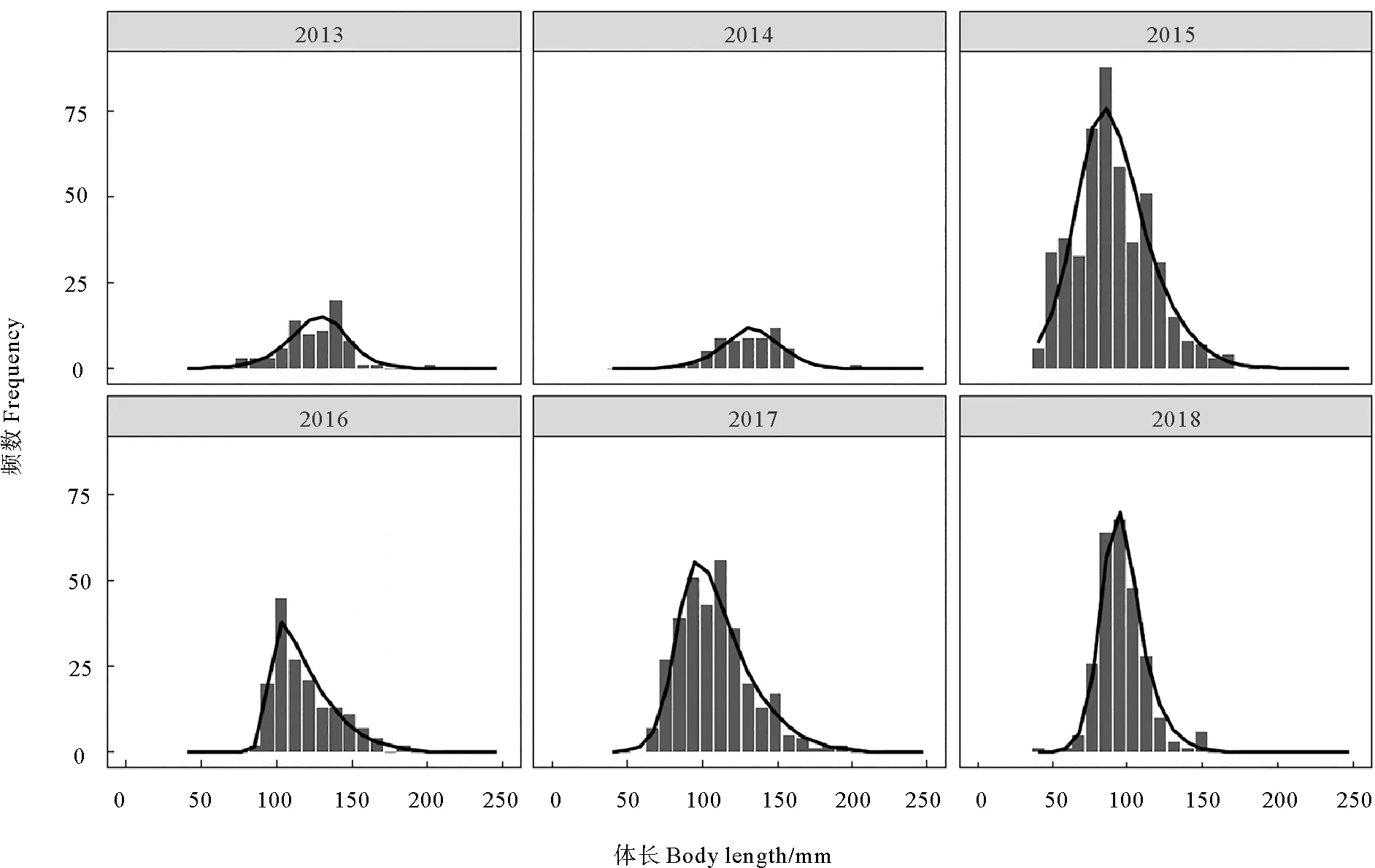

本研究中海州湾小黄鱼群体生活史参数L∞=215 mm引自王琨等[20]同海域同时期的小黄鱼渐近体长估算结果;L50=93 mm及L95=185 mm引自薛艳会[21]2019—2020年黄海南部小黄鱼种群性成熟体长测定结果;M/k=1.68引自Liu等[22]2016—2017年山东近海小黄鱼种群估算结果,以上小黄鱼生活史参数均引用自研究区域与海州湾有所重合、时间尺度上与本研究相同或相近且参数估算方法科学的小黄鱼种群研究论文,故可作为本研究直接引用的数据来源。渐近体长变异系数CVL∞=0.1参考Hordyk等[17]研究模型参数不确定性对结果的影响而设置。

1.2 研究方法

利用频率分布法,以20 mm为组距,对各年份海州湾小黄鱼群体体长进行分析,从每个年份划分的6~7组中,筛选频率最高的相邻2组作为优势体长组(见表1)。

模型中以相对年龄表征绝对年龄,即模型中年龄大小均为相对值。采用Von Bertalanffy生长方程(Von Bertalanffy growth function, VBGF)拟合鱼类生长:

Lx=L∞(1-e-k(x-t0))。

(1)

式中:Lx为x龄鱼体长;L∞为渐近体长;k为生长参数,表征生长速率的快慢;x定义为介于零至最大年龄减1的任意年龄组;t0为体长为0时的理论年龄。

(2)

(3)

(4)

(5)

假设繁殖力与体质量呈线性关系,且体质量与体长的三次方成正比,则x龄对应的相对繁殖力可由公式(6)求得:

(6)

式中:Matx为年龄-性成熟关系向量。已开发状态与未开发状态下的种群总相对繁殖力(EPFished、EPUnfished)可由公式(7)和(8)求得:

(7)

(8)

(9)

根据以上方法,求得各年份的种群参数Ls50、Ls95及渔业参考点F/M、SPR,通过F/M比较海州湾小黄鱼年际间遭受的捕捞强度差异。通常设定SPR=0.2为最低限制参考点,低于此值则表明种群正遭受严重的过度捕捞,种群补充量不足,难以维持种群稳定;而SPR=0.4是比较合理的目标参考点,种群在此水平下可维持长期发展[17],故可通过SPR值衡量海州湾小黄鱼在调查年份的资源开发状况。

根据《中华人民共和国渔业法》相关规定,中国于2018年颁布了《农业部关于实施带鱼等15种重要鱼类最小可捕标准及幼鱼比例管理规定的通告》(农业部通告[2018] 3号),规定海州湾海域小黄鱼最小可捕标准体长Ls50=150 mm。由于海州湾小黄鱼的SPR与相对捕捞死亡系数F/M之间的联系尚无针对性研究,因此本文拟通过模拟研究,初步解析小黄鱼群体在当前网具选择性下(根据本研究结果,网具开捕体长Ls50=97 mm)以及我国规定的网具选择性Ls50=150 mm下SPR和F/M的关系,并估算在两组网具选择性下最低限制参考点SPR=0.2和期望的目标参考点SPR=0.4所对应F/M。

本研究中LB-SPR模型相关计算通过R软件(version 4.0.4)中的“LBSPR”包完成。

2 结果

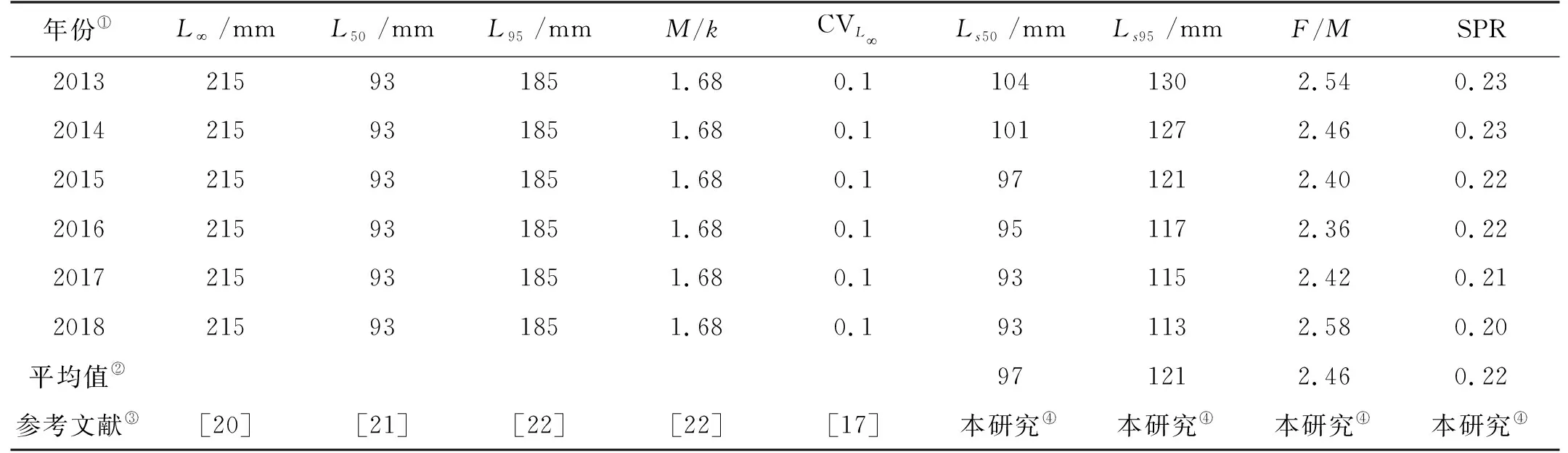

2.1 体长组成分析

根据调查获得的数据,海州湾小黄鱼群体体长平均值呈波动状态,2013和2014年体长均值均大于120 mm,且优势体长组成分布与体长均值呈一致的变化趋势(见表1)。优势体长组最大值出现在2014年,当年海州湾小黄鱼群体体长分布范围为85~202 mm, 体长平均值为(131.5±20.4)mm,优势体长组范围为125~164 mm,占总样本量62.2%。根据后续求得参数,6个年份的LB-SPR模型拟合的长度频率分布曲线与实际长度组成数据变动趋势基本一致,拟合效果较好(见图2)。

图2 海州湾小黄鱼群体体长分布及模型拟合曲线

2.2 小黄鱼群体参数及渔业参考点

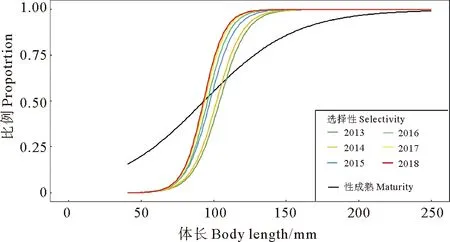

2013—2018年间海州湾小黄鱼群体参数研究结果见表2,根据LB-SPR方法估算的底拖网渔具对小黄鱼的50%选择性体长和95%选择性体长Ls50、Ls95平均值分别为97和121 mm,范围分别为93~104 mm及113~130 mm,均呈下降趋势,其中,2013—2016四个年份的Ls50稍大于L50(见图3);当前海州湾小黄鱼群体遭受的捕捞压力相对较高,F/M范围为2.36~2.58,平均值为2.46,在调查年份内呈先下降后上升的趋势;此外,在调查年间模型所估算的海州湾小黄鱼渔业参考点SPR仍维持相对稳定,基本维持在均值0.22水平,范围为0.20~0.23,呈下降趋势,均不低于最低限制参考点SPR=0.2。

表2 海州湾小黄鱼群体引用参数及参数估算结果

图3 海州湾小黄鱼选择性曲线与性成熟曲线

2.3 模拟研究不同F/M对海州湾小黄鱼SPR的影响

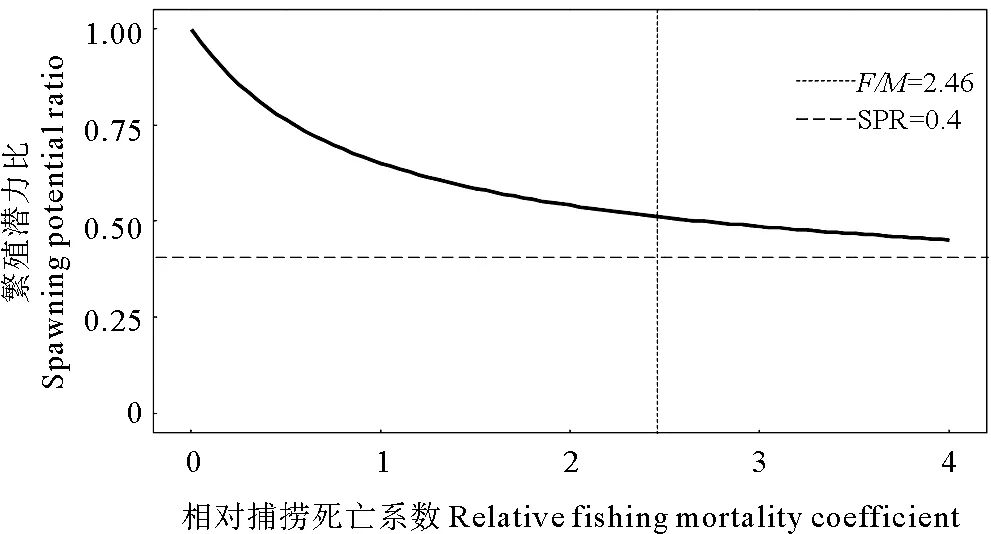

根据模拟结果,在海州湾现有网具选择性情况下,海州湾小黄鱼繁殖潜力比SPR随相对捕捞死亡系数F/M的变化如图4所示,随着F/M增大,SPR呈先急速减小,后逐渐趋于平稳的下降趋势。当SPR=0.2(限制参考点水平)时,F/M=2.21;当SPR=0.4(目标参考点水平)时,F/M=0.85。假设捕捞网具符合中国渔业管理规定的对海州湾小黄鱼的理想选择性设置,即在模拟中设定小黄鱼开捕体长Ls50等于中华人民共和国农业农村部所规定的海州湾海域小黄鱼最小可捕标准体长150 mm,海州湾小黄鱼繁殖潜力比SPR随相对捕捞死亡系数F/M的变化则如图5所示,随着F/M增大,SPR呈先快速减小,后逐渐趋于平稳的下降趋势,且下降速度相对缓和。当F/M=2.46时 (当前相对捕捞压力水平),SPR=0.51;当F/M=6.56时,SPR=0.4。

(当前选择性下Ls50=97 mm,Ls95=121 mm。Ls50=97 mm and Ls95=121 mm under the current selection.)

(中华人民共和国农业农村部规定的理想条件下Ls50=150 mm。The ideal condition is Ls50=150 mm of Larimichthys polyactis stipulated by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China.)

3 讨论

本研究通过LB-SPR方法分析了2013—2018年海州湾小黄鱼群体的体长选择性参数Ls50、Ls95和相对捕捞压力F/M的年际间变动趋势,在此基础上给出了繁殖潜力比SPR的估算值并模拟研究不同选择性下F/M对SPR的影响。根据估算结果,海州湾小黄鱼群体的开捕体长Ls50与95%选择性体长Ls95在调查年间呈下降趋势,所有年份的开捕体长Ls50均接近初次性成熟体L50,但远小于中华人民共和国农业农村部所规定的黄海海域小黄鱼最小可捕标准体长150 mm,这表明当前拖网渔具网目尺寸相对较小[23],渔获物中含有较多初次性成熟个体,这在一定程度上影响了小黄鱼的群体繁殖力。

3.1 海州湾小黄鱼的F/M与SPR状况及二者的联系

Zhou等研究表明F/M=0.87时有助于硬骨鱼类实现最大可持续产量[24],而本研究中海州湾小黄鱼群体相对捕捞压力F/M均处于较高水平(2.36~2.58),表明其长期遭受较高的捕捞压力[25]。繁殖潜力比被定义为种群平衡状态时在既定捕捞压力下种群剩余的生殖潜力比例,普遍认为SPR=0.4是比较合理的目标参考点,种群在此水平下可长期维持可持续发展,而SPR=0.2常被设定为最低限制参考点,低于此值则表明种群遭受严重过度捕捞,种群补充量不足,难以维持种群稳定[17],必须采取严格的管理措施来恢复种群资源量[26]。根据本研究的结果,海州湾高强度的捕捞压力导致小黄鱼群体SPR偏低(0.20~0.23),临近最低限制参考点,表明海州湾小黄鱼经受严重的补充型过度捕捞,显著影响了群体的补充量[3],需尽快调整捕捞压力以恢复资源量至合理水平。

本研究表明相对捕捞压力F/M与底拖网渔具选择性对海州湾小黄鱼群体的资源状况均有明显影响,当渔具网目尺寸设定较大时,只能捕获群体中较大的个体,即使F/M处于较高水平,仍会有许多性成熟的小个体未被捕捞,海州湾小黄鱼群体可以维持一定的SPR;当网目尺寸设定较小时,渔具直接捕获小型个体,即使控制F/M处于较低水平,也会对性未成熟低龄群体产生显著影响,导致海州湾小黄鱼群体的SPR下降。因此,降低对海州湾小黄鱼的捕捞作业水平,同时合理设置渔具网目尺寸才能维系其繁殖潜力处于健康水平[27]。

3.2 海州湾小黄鱼渔业问题及管理策略建议

20世纪80年代由于过度捕捞,中国近海小黄鱼种群资源进入衰退低谷期,自20世纪90年代初期其资源量逐渐恢复并趋于稳定,但其小型化趋势明显。如刘修泽等在研究中将辽东湾水域小黄鱼种群2012—2013年的生物学特征参数与2000年的参数进行比对,发现其渐近体长显著减小,种群低龄化及小型化严重[25];林龙山等研究表明2001年东海小黄鱼个体小型化明显,种群遭受严重生长型过度捕捞,体长组成及年龄结构趋于简单化,渔业结构脆弱[23]。本研究中海州湾小黄鱼群体平均体长呈波动状态,但总体呈下降趋势,表明小黄鱼群体的体长结构趋于简单化,与林龙山等[23]研究结果基本一致。此外,在高捕捞压力胁迫下,小黄鱼为保持其自身的可持续性并抵御衰退,进而诱导生活史特征演变,初次性成熟体长减小以提高繁殖效率[28]。小黄鱼这种适应性进化特征对群体适应性地维持SPR值的稳定具有积极影响[3],这可能是海州湾小黄鱼群体在高捕捞压力下仍能维持一定生物量的原因之一。但是,群体的适应能力是存在一定限度的,海州湾小黄鱼当前的资源状况不容乐观,渔业可持续性面临严重挑战,亟需实施有效的管理措施以恢复其资源量至适当水平。

对不同选择性下F/M对SPR的影响模拟结果表明:F/M对海州湾小黄鱼SPR的影响十分明显,在海州湾现有网具选择性情况下,降低F/M至0.85,SPR才能达到0.4水平;而在捕捞网具符合中国渔业管理规定的理想选择性条件下,控制F/M=2.46,SPR即超出目标参考点水平,达到0.51。考虑到单独降低F/M至0.85或控制Ls50=150 mm都难以实现,因此,建议适当降低当前开发强度,同时控制渔具网目尺寸至合理水平,以实现海州湾小黄鱼群体资源的可持续利用。

本研究通过切实可行的方法并根据有限的数据评估了海州湾小黄鱼的资源状况,为未来我国海州湾小黄鱼可持续开发提供了科学依据。

3.3 体长-繁殖潜力比模型适用性及应用前景

LB-SPR模型结果的准确性依赖于以下主要假设能否满足[17]:(1)渔具选择性曲线符合逻辑斯蒂型选择性曲线;(2)鱼类在整个生命周期中体型持续增加;(3)体长频率数据具有良好的代表性,能代表所在海区内种群的体长结构特征。本研究中使用底拖网调查,属主动拖曳网具,渔具选择性曲线符合逻辑斯蒂型;小黄鱼终年生长,体长随年龄增加而增加;对于体长组成基本呈正态分布的“单峰”数据LB-SPR模型的拟合效果较好,而本研究中6个年份小黄鱼群体体长组成均呈单峰形态,具有良好的模型拟合效果,故本研究基本满足LB-SPR模型的主要前提假设,用来评估海州湾小黄鱼群体资源状况具有良好的适用性。

在进一步的研究中需要探索模型基本假设对评估结果的影响程度,并评估上述主要假设未满足的情景下该模型的适用性,同时,通过模拟研究设置多组介于现有网具选择性和理想选择性之间的捕捞选择性参数值,以给出易于实现且量化的开捕体长。LB-SPR方法为中国近海数据有限的渔业提供了一种稳健且快速的种群资源状态评估方法,其已被广泛应用于同样存在数据有限情况的东南亚等地区[14, 29-31],并证实评估的可行性,在数据有限情况下可考虑将其作为渔业评估手段纳入相关渔业管理决策。

4 结语

本研究通过体长-繁殖潜力比方法评析了海州湾小黄鱼群体资源状况,同时,模拟研究了不同网具选择性下相对捕捞压力F/M对海州湾小黄鱼SPR的影响。研究结果表明,海州湾小黄鱼群体2013—2018年SPR平均值为0.22,接近最低限制参考点SPR=0.2,同时开捕体长持续降低,群体正经受严重补充型过度捕捞,海州湾小黄鱼渔业可持续性正面临严重挑战,亟需出台渔业管理措施以降低捕捞压力。同时,小黄鱼为保持其自身的可持续性并抵御衰退,进而诱导生活史特征演变,初次性成熟体长减小以提高繁殖效率,且在当前捕捞方式下仍有一定数量的的亲鱼未遭受捕捞,得以产卵繁殖幼鱼,进而补充资源群体总数量,因此,海州湾小黄鱼渔业在高捕捞压力下仍能维持一定生物量,尚未发生崩溃。考虑到实际渔业生产中降低相对捕捞压力至0.85或控制开捕体长为150 mm难以实现,因此,建议适当降低当前开发强度同时限制渔具网目尺寸,以实现海州湾小黄鱼群体资源的可持续利用。