李宗仁黯然离开南京始末

● 刘 旭

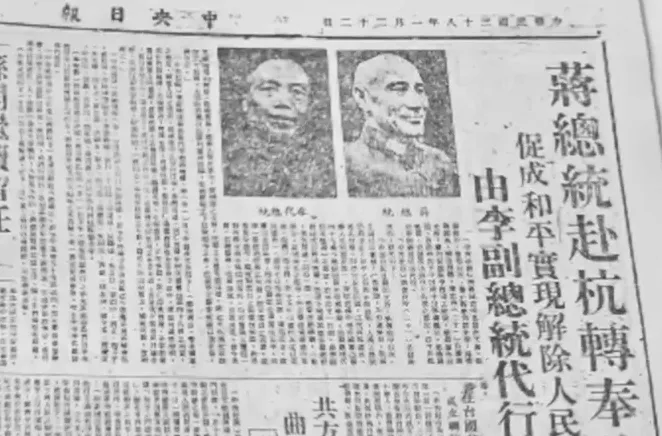

1949年初,中国人民的解放事业胜利在望,三大战役均已胜利结束,国民党军队精锐基本被消灭,中国人民解放军百万大军陈兵长江北岸,即将发起渡江战役,蒋家王朝已是风中残烛,摇摇欲坠。而在1949年1月21日,国民党中央通讯社播放了蒋介石的下野文告,同时宣布由李宗仁任中华民国代总统。这是蒋介石一生中的第三次下野,也是最后一次。和前两次一样,蒋介石此次下野虽然是迫于形势,但同样不是真正地离开政治舞台,只是又一次以退为进的“金蝉脱壳”之计,照例隐居幕后,操控局面;同时,他也有意将烂摊子留给李宗仁,利用李宗仁拖住中共,妄想拖到4月梅雨时节,借天气延缓人民解放军的渡江战役。只是,蒋介石以及包括李宗仁和桂系在内都没想到,人民解放军根本不去管国民党政府内部如何勾心斗角,而是以摧枯拉朽的气势一举攻克南京,让李宗仁在蒋介石离开南京不久之后,也只能仓皇无奈地离开金陵城。

蒋介石下野,李宗仁接下“烫手山芋”

在蒋介石输掉淮海战役之后,面对国民党军队80万人打不过60万解放军的窘境,李宗仁、白崇禧率领桂系趁机发难,以蒋介石指挥失误导致一系列失败、丧失大片地盘为理由,逼迫蒋介石下野,顺利让副总统李宗仁登上代总统之位。

1949年1月21日,蒋介石虽然突然宣布下野,不再担任中华民国总统一职,但眷恋权位的他也不甘心地在“下野声明”中直接点出,“我之愿下野,不是因为共党,而是因为本党的某一派系”之意。这里的“某一派系”就是指以李宗仁为首的桂系势力。桂系一直是让蒋介石头疼的存在,他一生中的3次下野,其中有两次就和以李宗仁为首的新桂系有着直接关系,心怀不忿的蒋介石不可能让李宗仁“好过”。因此,代总统李宗仁真正上台后,发现面对的情况是要兵没兵、要钱没钱、要权没权,大部分国民党将领只听从在溪口“隐居”的蒋介石的指示,根本不理会他自南京方面下达的命令,这个代总统一职能做的只是困坐孤城罢了。

1949年4月16日,国民政府派到北平与中共和谈的代表黄绍竑,携带《国内和平协定》修正案飞回南京请示。4月19日,李宗仁召集负责“备战和谈”的国民党高级将领何应钦、顾祝同、白崇禧、林蔚、徐永昌,负责南京周边防卫的京沪杭警备总司令汤恩伯和分别担任国民党陆海空军总司令的关麟征、桂永清、周至柔,南京卫戍总司令张耀明等开会研究。此次会议气氛紧张,争论激烈,意见相持不下。在座的国民党大员心里都清楚,国民党军队已无力再在战场上与人民解放军争雄,但因为国民政府军政部政务次长林蔚转达了幕后人蒋介石的意图,会议最后仍决定拒绝在“和平协定”上签字。至此,国共和谈终告破裂,李宗仁计划作为救命稻草的“划江而治”的幻想也终成泡影。

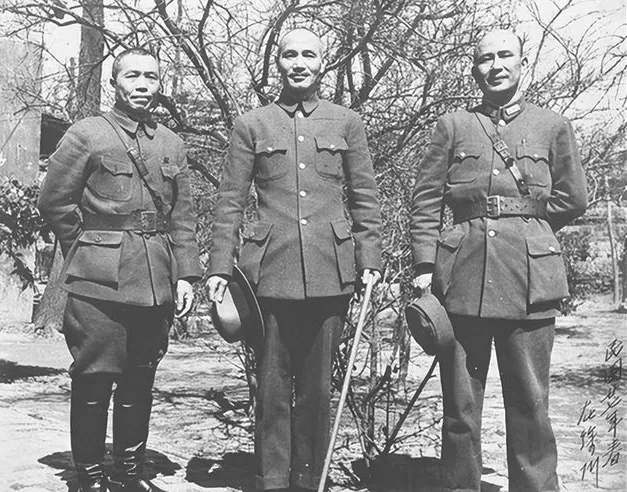

李宗仁、蒋介石、白崇禧(从左至右)

1949年1月22日,报纸登载蒋介石下野后的消息

4月20日深夜,李宗仁在南京发出复电,拒绝签字。虽然是李宗仁代表国民政府表态不肯在“和平协议”上签字,但大家心里都清楚,他这个代总统手中根本没有实权,说的话也不算数,真正造成和谈失败的是蒋介石。这个傀儡代总统,不过是从蒋介石手里接过一个“烫手山芋”和危如累卵的国民党政权。此时,长江北岸的解放军有320万,其中120万军队组成的东西两大战略集群枕戈待旦;国民政府行政院院长孙科也跟李宗仁唱反调。早在1949年1月19日,孙科就以国民政府行政院的名义给各国驻南京使节发出通知,要他们迁往广州——因为行政院要迁往广州。这样,当时的国民政府一分为三:蒋介石在溪口遥控、李宗仁在南京代理、孙科在广州办公。毛泽东撰文嘲笑此情此景为“一国三公”。

面对形势,李宗仁与蒋介石摊牌

李宗仁于1949年4月19日召集的那次“备战和谈”会议,其实也是一次决定撤离南京的会议。会议明确,自镇江以东的国民党部队尽量向上海靠拢,九江以西的军队向武汉一带转移,南京正面及两翼的守军向浙赣闽地区后撤,九江至镇江一线的防守部队,除留少数部队虚战掩护撤退,其余各部队主力为保持有生力量,务于4月21日迅速脱离防区,利用一切交通工具向沪、杭、闽、赣后撤;同时,令白崇禧、汤恩伯即刻返防,令卫戍京畿的各支部队于4月23日晚6时以后沿京杭国道撤走。但是,无奈树倒猢狲散,各怀心事的国民党高级将领大多早已安排好自己的退路,南京卫戍总司令张耀明竟在4月22日晚就率部逃走,许多国民政府地方官员,如当时的南京市长腾杰等,也于4月21日、22日便作鸟兽散。

1949年4月20日午夜,中国人民解放军发起举世瞩目的渡江战役

4月20日午夜,中国人民解放军百万大军发起举世瞩目的渡江战役,开始强渡长江;22日,汤恩伯叫嚣的固若金汤的长江防线已经崩溃。这一天,李宗仁的心情是极为复杂的,他专门给“小诸葛”白崇禧打电话,商量对策。白崇禧为他分析:当前形势下,南京明显是守不住的,上海方面的汤恩伯部是蒋介石的心腹嫡系,他们自然不能去上海。白崇禧的战略部署建议是:为了保全两广和大西南,必须果断放弃南京、上海两地,把汤恩伯的主力迅速移至浙赣线和南浔线,与国民党华中部队成为犄角之势,固守湘、赣、闽,防止人民解放军攻入两广及西南;以宋希濂部布防于宜昌、沙市一带,以固川东北线。国民政府即刻于近日内迁往广州,争取美援,征兵征粮,实施“总体战”。在白崇禧和绝大多数桂系将领心中,只要保有两广和大西南,他们卷土重来就仍大有希望。

李宗仁对白崇禧的意见深表赞同,但又担心蒋介石从中作梗,使计划难以实现。当时那种所谓“一国三公”的局面,确实什么事都办不成,白崇禧认为此时蒋介石再不放权,则局势断无挽回的余地。他建议李宗仁趁此机会,直接与蒋介石摊牌并明确提出,只能择一人负责领导国民政府,以期统一事权。李宗仁觉得,白崇禧的话确实点到了事情的关键处。

4月22日清晨,在“隆隆”炮声中,李宗仁和白崇禧、何应钦分乘3架飞机,赴杭州面见蒋介石,当时蒋介石住在杭州笕桥中央航空学校,这也是蒋介石自1949年1月21日下野以来和李宗仁的第一次会面。何应钦算是蒋介石嫡系中的二号人物,但他当时与李宗仁、白崇禧的关系走得很近,所以也被拉着一同去参加这次谈判。面对人民解放军的强大攻势,4位国民党最高军政长官在杭州谈了两个小时,可什么具体措施也没商量出来,蒋介石只是承诺他对作战计划会不遗余力地支持。表面上,李宗仁难得取得了一次与蒋介石直接摊牌的胜利,却又什么也没有赢得。

各怀心事,李宗仁错过“最后的机会”

4位国民政府要人的谈判会结束后,何应钦飞上海,白崇禧飞武汉,李宗仁则飞回南京。这时,南京城内的国民政府官员大都各怀心事,没人理会李宗仁这个代总统,没有任何需要他签字的文件送呈处理,也没有任何决策需要他拍板作决定。李宗仁个人前途问题处于十字路口,人民解放军即将进入南京城,他这个中华民国代总统究竟该何去何从:战场上国共双方胜负已定,美国人已经明显准备抛弃他这个棋子;继续跟着蒋介石走,也明显不会有好下场;与中共合作是一个选择,但他及桂系与中共有太多次战场对决,他担心会遭到清算。

实际上,中共方面曾经通过中间人给李宗仁带话,告诉其处境很危险,周围到处是蒋介石安排的特务,请他无论如何不要离开南京,否则就会进入蒋介石的圈套,无法自主,而且人身安全可能都难以得到保证。中共方面考虑得很周到,甚至建议他在必要的时候调桂军一个师到南京保护自身安全。如果蒋介石的军队敢动他,只要他坚持24小时,人民解放军就能赶到。直到这个时候,中共都把和平的大门向李宗仁敞开着。但是,李宗仁没有回应中共方面释放的善意,而是决定以逃离南京的方式拒绝了中共的合作意愿。

仓促决定,李宗仁飞离南京

4月22日晚,汤恩伯电话敦促李宗仁最迟一定要于23日清晨离开南京。4月23日晨5时许,国民党国防部参谋总长办公室代理主任徐世江接到紧急电话通知:李宗仁代总统、何应钦部长等人马上要用飞机,命令他立即亲自安排部署。徐世江当即乘汽车从黄埔路经中山路赶去光华门外的机场。

南京仲春的早晨,寒风彻骨,平时熙攘往来的路上,当天马路两旁关门闭户,路断人稀;从国民政府国防部出发到光华门外,原来马路上军警林立,可当天连十字路口的交通警都无踪无影,机场的卫兵倒是比平时增加若干倍,而且个个都荷枪实弹并背着背包,一副随时准备出发的样子。徐世江驱车直抵停机坪,国民党空军总司令周至柔和其参谋长等数人正在那里望天“兴叹”,周至柔更是不停怒骂南京卫戍总司令张耀明的所作所为。4月19日的撤离会议明确指示,张耀明所部应坚持到23日晚6时再撤兵,可是22日晚8时不到,南京的卫戍部队就已撤走,南京城此后实际上几乎是无主力部队防守的空城。周至柔让徐世江赶快驱车去接李宗仁到机场,两架专机早已准备完毕。当徐世江开车正要走时,周至柔又提醒徐世江告诉林蔚,机场只能守到上午10时,过时驻警卫机场的部队就要撤走。

4月23日上午7时半,李宗仁等人登上为他们准备的两架专机“追云”号和“自强”号。乘“追云”号专机的是李宗仁、何应钦、黄少谷、林蔚、刘士毅、陈良、蔡文治及随从两人;乘“自强”号专机的有顾祝同、徐永昌、肖毅肃、徐世江、程大千及随从参谋等。李宗仁登机起飞后,命令专机在南京城上空绕飞两周,然后便直飞桂林老家。

离开南京以后,李宗仁并没有跟随蒋介石退守台湾,而是一直旅居海外。

1949年,中华人民共和国成立。李宗仁怀着对故土的牵挂和落叶归根的感情,1956年4月至1965年6月,先后5次派程思远到北京面见周恩来,为返回祖国大陆作准备。1965年7月,在周恩来的精心安排下,多年旅居美国的李宗仁偕夫人郭德洁,冲破重重险阻,经瑞士、中东飞抵北京,终于回到了祖国。