上海大学:中共领导的第一所高等红色学府

● 徐世强 王南舒

1919年五四运动后,社会风云激荡,各地学潮不断。上海大学在国共两党统一战线旗帜下,由私立东南高等专科师范学校于1922年10月改组而成,1927年遭国民党当局强行关闭。该校原是一所默默无闻的“弄堂大学”,改组后,作为中共领导的第一所高等学府,汇聚了国共两党的重要人物及社会名流,吸引了众多为追求社会进步而来沪求学的青年学子,不仅积极助推马克思主义在中国的广泛传播,更动员广大先进青年投身轰轰烈烈的革命洪流。20世纪20年代的上海大学,虽然只存在了短短5年,却培养了大批优秀的共产主义战士,成为早期中国革命人才聚集的红色学府,在中国革命史上书写了不可磨灭的辉煌一页。

中共党人参与筹建上大

上海大学(以下简称“上大”)由私立东南高等专科师范学校(以下简称“东南高师”)改组而成,绝非偶然。1922年春,东南高师校长王理堂打着“提倡新文化”的旗号,鼓吹学校已聘任陈独秀、胡适、陈望道等名人学者任职,借此招生敛财,中饱私囊。10月15日,愤怒的学生爆发学潮,纷纷提议改组学校,推翻前校长,迎接一个有革命声望的人来领导学校,办一所革命的大学,使外地青年来沪求学有所问津。

茅盾(沈雁冰)在他的文章《文学与政治的交错》中回忆当时这场学潮时写道:“这时学生中有与中共党员有联系的,就来找党,要党来接办这学校。但中共中央考虑,还是请国民党出面办学校于学校的发展更有利,且筹款也方便些,就告诉原东南高等专科师范闹风潮的学生,应由他们派代表请于右任出来担任校长,改校名为上海大学。”

当时,孙中山和一些国民党人也想通过发展文化教育,创办高等学府,以培育革命人才,汇聚革命力量,国民党有意委派于右任执掌上大。于右任是国民党元老、老同盟会会员,曾参加孙中山领导的辛亥革命和倒袁运动,对教育工作有自己独特的见解,被赞誉为“西北奇才”,在社会上颇有声望,担任上大校长最合适不过。于右任最初并不想出任该校校长,在好友邵力子“三顾茅庐”诚挚邀请之下,答应先到校考虑学生的情况后,再决定是否担任该校校长职务。

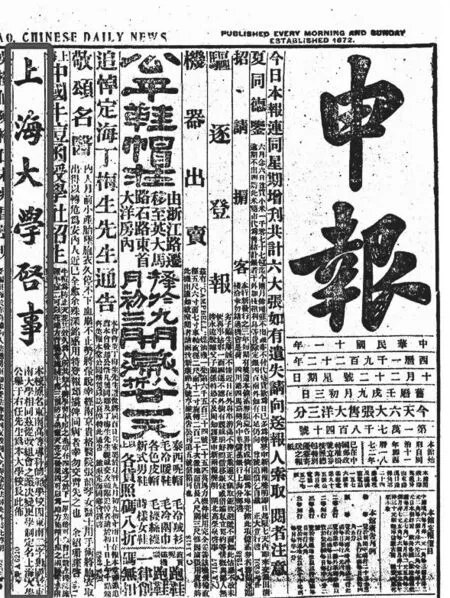

于右任到校看望学生当天,天空正下着细雨,学生们难掩内心的喜悦之情,即便淋着雨也要在校门口恭迎心中盼望已久的新校长。于右任见此场景,感叹一句“稚子可教也!”当即决定出任上大校长,并邀请中共协助办学。1922年10月22日、23日,《申报》连续两日刊登《上海大学启事》:“本校原名东南高等师范专科学校,因东南两字与国立东南大学相同,兹从改组会议议决变更学制,定名上海大学。公举于右任先生为本大学校长。此布。”

1923年初,孙中山、李大钊、廖仲恺、汪精卫、刘仁静、胡汉民、戴季陶等曾到校演讲,为上大的发展注入巨大推力。孙中山希望上大办成“以贯彻吾党之主张,而尽言论之职责”的革命学校,指示,“今后要按月给上大拨办学经费”。

想要在百废待兴的“弄堂大学”基础上建一所像样的大学,当务之急是物色办学的得力人才,于右任对有主张、能奋斗之士皆寄予厚望。1923年4月,于右任向李大钊征询协助办好上大的人选,李大钊当即向于右任举荐邓中夏和瞿秋白。1923年至1924年,上大的实际负责人便是邓中夏和瞿秋白,在他们二人有组织、有计划的整顿下,上大校务在短时期内进展很快,为学校的发展奠定了基础。可以说,上大的创办离不开中国共产党的鼎力支持。

作为上大总务长,邓中夏到校后主抓3件事:一是确定办学方针;二是改革学校建制;三是聘请学者名流来校教学。邓中夏将上大的办学宗旨由东南高师的“经营式之学店”改为适应社会改造和政治斗争的需要。邓中夏在《上大的使命》中写道:“如有人问我们的教职员:‘你们为什么要办上大?’我敢断定至少十分之九的教职员会这样回答:‘为建国。’如有人问我们的学生:‘你们为什么要进上大?’我也敢断定至少十分之九的学生会这样回答:‘要建国。’”上大师生应成为优秀的“建国人才”,担负“建国的责任”,“只此一片耿耿孤忠,是我们大多数教职员和学生所不能一日忘的,所努力从事的,这便是和别的大学不同的地方,也便是上大的使命”。

1922年10月22、23日,《申报》连续两日刊登《上海大学启事》

邓中夏批判当时一些所谓的学校,其教育目的只是“贩卖了一些零零碎碎的科学知识,有的搬弄了一些空空漠漠的哲学思想,其实并没有指示学生一条应走的道路和一种应受的训练”。究竟什么是学生“应走的道路”和“应受的训练”,从上大的教学规划和课程设置来看,“道路”和“训练”都指向与实际密切相关的社会科学。

与邓中夏几乎同时任职上大的瞿秋白不仅创办了社会学系,亲自担任系主任,而且制定了具体的课程规划。瞿秋白也主张学校以“改造社会”为宗旨,“以期实现德谟克拉西社会”,正如他在致胡适的信中写道:“既就了上大的事,便要用些精神,负些责任。”

瞿秋白等中共党人齐聚上大

曾任清华大学校长的梅贻琦说:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”一所真正的高等学府,不在于建筑外观多么宏伟,而在于学校里是否具有真才实学、为人崇敬的教授大师。上大是一所极富创新精神的革命学校,之所以能赢得“文有上大,武有黄埔”的美誉,与当时中国最早接受马克思主义的中国共产党人齐聚上大任教密切相关。随着邓中夏、瞿秋白到上大任职,中共把中共上海地委、共青团委组织中从事理论工作的干部纷纷派到上大任教,包括后来成为复旦大学校长的陈望道、著名作家茅盾、青年运动领导人恽代英等,纷纷来到上大,为中国的教育事业同心奋斗。

作为从五四新文化运动中成长起来的青年,又经历了对苏俄新生政权的近距离考察,瞿秋白从东西方文明结合的视角,系统解释了引进马克思主义等社会科学对于认识和改造中国社会的重要意义。“中国文艺之中‘外国货’的容纳取受,并不是‘国粹沦丧,文化坠绝’之表征,而却是中国文化命运之转机,中国新文化生活(复生)的端倪。”瞿秋白的“转机论”为文化开放鸣锣开道。为系统传授马克思主义,为将马克思主义学说纳入社会学的学术体系之中,瞿秋白提出社会学系课程建设思路并详尽设计了上大的课程方案。瞿秋白为上大设计的必修课程高达19门,其中包括社会学、社会运动史、现代政治、社会问题等学科,充分彰显社会科学的重要性。正如瞿秋白在《现代中国所当有的“上海大学”》中提出:切实社会科学的研究及形成新文艺的系统——这两件事便是“当有的‘上海大学’”之职任,亦是“上海大学”所当有的理由。上大“从此就以马列主义为思想理论基础和行动指南”,成为“南方新文化运动中心”。

20世纪20年代的上大名师云集,汇聚了一批中共早期领导人和理论家,如前所述,有讲授伦理学的邓中夏、讲授社会运动史的瞿秋白、中共中央机关刊物《向导》主编蔡和森、中国社会主义青年团主要创始人张太雷、《共产党宣言》首位中文译者陈望道、作家茅盾、青年运动领袖恽代英等,还有早期中共党员萧楚女、任弼时、高语罕、蒋光慈、彭述之等都先后任教上大。在上大任教的中共党人多有海外留学的经历,例如蔡和森留学法国,任弼时、蒋光慈、张太雷留学苏俄,陈望道、施存统留学日本等,这不仅使上大的教师拥有宽广的视野,更把思想自由、兼容并包的教育理念带到上大,并且首开国内高校先河,将马克思主义和社会科学理论编进教学讲义,“将素日研究的成果,从历史上推演下来的结论,从实际社会现象与社会活动中抽象出来的理论”,融进课堂教学之中。他们以上大为阵地,在课堂教学时有意识地传播马克思主义意识形态,使越来越多的学生开始接受和信仰马克思主义。正如阳翰笙后来回忆说:“我到了上大才知道,以前读过的一些马列主义的书,都是一知半解、似懂非懂的,实际上就是不懂。到了上大,觉得一切都非常新鲜,许多理论和道理是闻所未闻的,所以就拼命地学习、研究。”上大教师积极引导学生以开放的眼光审视中国国情,寻求解决中国问题的方法,踏上挽救中国的革命之路。

上大培养出的优秀学子不胜枚举。曾任中共高级干部的王稼祥、杨尚昆等,文学女将丁玲,早期中共党员薛卓汉、顾作霖、王步文、胡允恭等都先后求学上大。上大虽然办学设备简陋,却成为一所培养革命干部的红色学府。从上大走出的学生,大部分都成为国家的栋梁之才,一部分人还为中国革命事业献出了宝贵的生命。

上大学子胡允恭回忆说:“上大为适应革命斗争形势的需要,不断向外输送人才。”1924年6月,黄埔军校在广州成立,初创时师资力量不强,国共两党都希望上大能委派部分师生前往广州帮助办学。中共中央经过慎重考虑,派恽代英、萧楚女等中共党员前往黄埔军校任教。

上大从1922年10月由一所私立学校改组,至1927年5月遭国民党当局查封,前后生存近5年。在这短暂的时间里,先后到校任教的教师数十人,求学的学子数百人。他们充分利用上大这一宝贵的宣传阵地,通过组织讲学活动和创办报刊等形式,使马克思主义的传播从知识群体扩展到工农群众,从上海影响到全中国。

助推马克思主义的广泛传播

20世纪20年代的上大是中共早期传播马克思主义的重要阵地。汇聚于上大的中共党员在为众多学子讲授专业知识的同时,还通过开设特别讲座、发起组织夏令讲学会、创报办刊、设立上海书店、创办平民学校等形式,广泛向民众宣传马克思主义,构成了大革命时期上大积极传播马克思主义的鲜明图景。

从1923年4月起,上大便有计划地举办特别讲座,邀请学者名流进校演讲。讲座贯彻学术自由、兼容并包的方针,目的在于扩大学生知识面,培养学生观察问题和分析问题的能力,引导学生更好地联系中国实际去认识社会,寻求解决问题的正确途径。1923年4月15日,李大钊在上大作了《演化与进步》的演讲,引导青年学生树立积极向上的世界观、人生观和历史观。11月,李大钊又分别在上大作《社会主义释疑》《史学概论》和《劳动问题的根源》等多场演讲,为象牙塔中的学子深入剖析社会主义、马克思主义唯物史观以及资本主义和工人阶级等问题,鼓励青年一代积极进取,勇于追求自身和社会的进步。

1924年2月25日,《上海大学周刊》创刊,陈望道任主编。该刊是上大校刊,上大的许多师生都在该刊发表文章,用马克思主义观点分析中国问题,阐述上大办学方针等。例如邓中夏在该刊发文指出,学校创办应从时代的特殊性出发,办学宗旨应与中国具体实际相结合,即“养成建国人才,促进文化事业”。除该周刊,上大还有陕西同学会创办的半月刊《新群》、湖南同乡会创办的《湘锋》,在中共领导下由上大学生会创办的《上大五卅特刊》《上海大学三周年纪念特刊》等,如雨后春笋般涌现的先进报刊不仅促进了马克思主义在中国的广泛传播,更奠定了青年学生用马克思主义的世界观和方法论来认识、分析中国实际问题的坚实基础。同年7月,根据中共中央宣传马克思主义和中国革命的指示精神,上大社会学系学生发起组织夏令讲学会,邀请社会名流学者38人来上大讲学,苏浙沪三地200多名学生踊跃参加,历时两个月,报名听讲者络绎不绝,盛况空前。在上大任教的邓中夏、瞿秋白、任弼时等中共党人都参与该活动并作了内容丰富、见解精辟的演讲。

在上大任教的中共党员不仅积极编写讲义著作,而且极尽所能地将讲义出版,扩大受众群,在更大范围内传播马克思主义,令广大民众也得以广泛接触先进思想。作为马克思主义理论宣传阵地,上大教授将研究成果编辑成4集《社会科学讲义》并印发全国,其中包括瞿秋白的《社会哲学概论》和《现代社会学》等。这些书籍从不同角度宣传马克思主义,揭示历史发展规律,上大成为马克思主义理论宣传大本营。上大学生曾深有感触地说:“精湛的理论是行动的中心,思想的武装是反帝反封建的大本营。上大教授们将素日研究的成果,从历史上推演下来的结论,从实际社会现象与社会活动中抽象出来的理论,编辑成书,印发全国,由这些‘无声的炸弹’我们能摧毁多少军阀与帝国主义者的深沟高垒是无从统计的。”

为更好地将理论与实践相结合,上大社会学系的老师经常带领学生去参观工厂和农村,这也是上海其他高校教学项目中所没有的。上大师生走出校门,到工人居住区创办平民夜校、工人子弟学校、识字班等,教工人识字明理,在工人群体中普及革命真理。他们根据工人的文化水平因材施教,从识字开始到引导他们思考现实问题,在传播文化知识中传授革命道理,使马克思主义逐渐被工农民众所理解和接受。

为使上大能够担负宣传马克思主义和培养中共干部的重任,充分发挥党员的先锋作用,1923年7月,上大有中共党员11人,占上海全市党员总数的四分之一。1925年春,上大中共党支部成立,支部成员中的蔡和森、邓中夏、瞿秋白、张太雷、恽代英等都是中共中央或中国共产主义青年团中央的领导干部,在他们的领导下,上大成为中国革命的前沿阵地。《大陆报》曾宣称:北京大学和上海大学,是共产党活动的南北两大中心。共产党人的努力为上大注入了新鲜血液,上大师生在革命理想的熏陶、科学真理的指引和中国共产党的感召下,成为共产主义的坚定信仰者,不断涌入社会,融入反帝反封建的革命洪流之中。

上大师生英勇投身革命洪流

上大在国共两党合作的背景下诞生,通过中共的领导,在斗争的风雨中成长,成为锻造中国革命队伍的烈焰熔炉。在共产党人的革命宣传下,上大多数同学都积极参与组织发动工人、学生、妇女、青年开展革命工作,一批又一批热血青年在有着革命斗争经验教师的熏陶和激发下,将理论与实践相结合,积极投身如火如荼的革命斗争,充分彰显出“追求真理、勇于斗争”的“上大精神”。这些来自四面八方的进步青年,经过革命斗争的锤炼洗礼,积极投身救国救民、改造社会的伟大事业,让革命之声响遍神州。

1924年10月10日,上海各界举行纪念辛亥革命13周年的国民大会,上大派黄仁、何秉彝等6名学生赴会,国民党右派却指使流氓诬陷学生扰乱会场秩序,对学生大打出手。上大社会学系学生黄仁被推下7米讲台,不幸身亡,牺牲时年仅20岁。黄仁同学的死“实为反对帝国主义而死,为反对军阀而死,为谋我全人民之利益而死”。“黄仁事件”轰动一时,上大学生何秉彝随后在《向导》周报上发表《哭黄仁烈士》长诗,表示要“尽我这残生,继你的素志,为革命而战”。瞿秋白极力号召全国同胞团结起来,向帝国主义发起进攻。

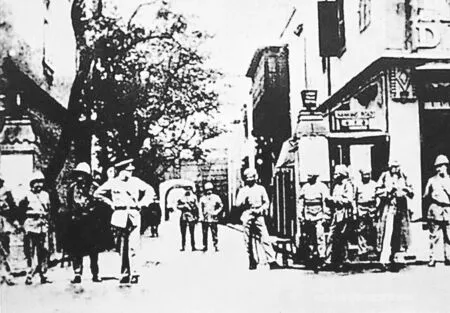

1925年5月15日,日本资本家枪杀共产党员顾正红,此事一出,顷刻间点燃了中国人民的反帝怒火。24日,上大学子前往谭子湾参加追悼顾正红的群众大会,在途经普陀路时,有4名学生遭到英国巡捕的逮捕。28日,中共中央召开紧急会议,决定于30日举行反帝示威游行。30日,上海工人、学生在公共租界散发传单进行反帝宣传。上大学生何秉彝组织大批群众聚集在老闸捕房门口,要求释放被捕学生,英国巡捕竟对手无寸铁的群众开枪射击,打死13人,打伤数十人,这就是震惊中外的“五卅惨案”。年仅23岁的何秉彝当场被击中,身受重伤,口中仍连呼“打倒帝国主义!”“中华民族解放万岁!”的口号,后因抢救无效壮烈牺牲。

上海老闸捕房旧照

1927年3月下旬,当北伐军进攻上海时,上大学生随即协助工人武装纠察队抗击反动军队。“此后的上海大学同学大都到各革命的军事与政治机关中工作去了,他们的每一个都作为酵母渗和到广大的革命民众中,在北伐的前线,在封建的军阀与帝国主义的壁垒下不断地抛掷他们的手榴弹与生命。”(《中国民族运动史的上海大学》)上大一直站在反帝反封建的斗争前沿,被国民党视为“赤色大本营”。就在国民革命迅猛发展之际,蒋介石悍然发动“四一二”反革命政变,“分共清党”,实行白色恐怖,命令白崇禧于5月初派兵进驻上大位于江湾的新校址,大肆逮捕学生,上大被迫停办。

20世纪20年代的上大,虽然校舍和教学设备极其简陋,但心怀报国之志的于右任、邓中夏、瞿秋白等人,丝毫不因简陋的条件而丧失斗志,而是以国家使命感,积极筹措办学经费,广泛延揽四方贤才,大力培育革命力量。

上海大学在国共统一战线的革命旗帜下产生发展,也随着统一战线的破裂而被迫关闭,前后仅生存5年便结束了它的历史使命。尽管上大存在时间不长,且基础仅为一所“弄堂大学”,却在中国革命史上写下辉煌一页。在“非抗斗不能生存”的峥嵘岁月里,上大师生苦心求索救国救民的重生之路,体现了一种坚忍不拔的民族精神,“由这种精神我们可以使中国民族再生,可以创造一个理想的新中国”。