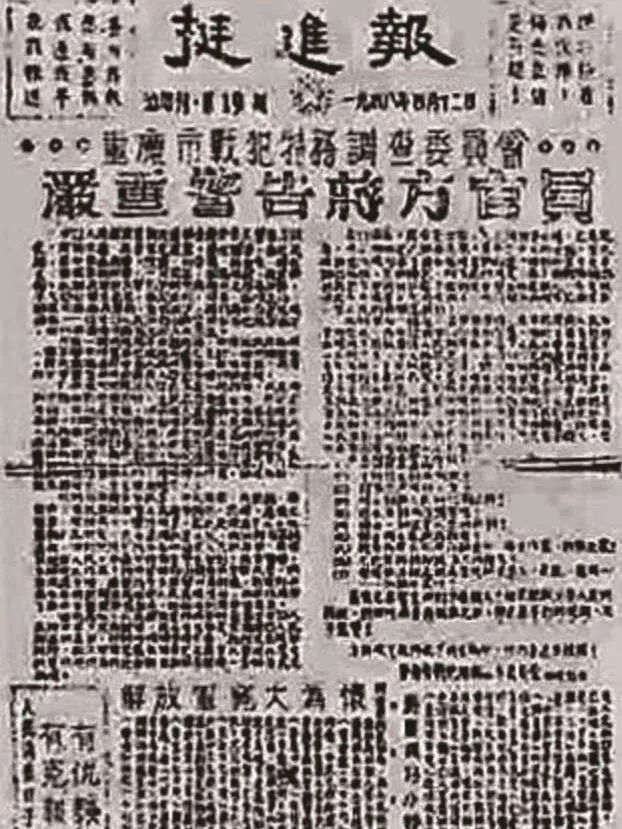

《挺进报》的创办历程

● 刘镕铸 讲述 冉 静 整理

1946年6月,全面内战爆发。1947年2月,国民党当局查封设在重庆的《新华日报》,大肆逮捕共产党人。《新华日报》撤离后,重庆消息闭塞,谣言充斥,白色恐怖加剧,许多人感到悲观失望,地下党和进步群众渴望了解解放战争的进展情况。《挺进报》就在此背景下诞生,该报如同黑夜中的火炬,传播着中国革命的火种和希望,其创办过程颇为曲折,经历了无数艰难险阻。

刘镕铸,四川省古蔺县龙山镇人,1922年3月18日出生,早年丧父,由母亲抚养,只读过小学。1935年1月,中央红军路过龙山镇,刘镕铸加入红军,进入“红军之友社”,当过儿童团团长,积极为“支红”“扩红”工作。1938年5月1日,在泸州加入中国共产党。入党后不久,组织上决定送刘镕铸去延安学习,步行至成都时,中共川康党组织负责人见他年纪小,担心途中会发生危险,便留他在成都工作。1941年皖南事变后,刘镕铸调到重庆,参与中共地下党重庆市委机关报《挺进报》的创办。下面是他的口述办报历史——

白色恐怖下的重庆

1941年皖南事变发生后,我由成都转移到重庆,党组织关系在中共中央南方局,由于江震领导。1946年,中共代表团、中共中央南方局迁南京前,于江震将我的组织关系转给赖卫民。赖卫民的公开身份是《新华日报》记者,也可以说我的组织关系在《新华日报》。

1946年夏,赖卫民对我说:“你与蒋一苇有过交往,今后由你负责与他联系。他同几个朋友办的《科学与生活》不打算继续出版了,我们建议他们另办一份杂志。我们要帮他们把杂志办起来。”从此,我同蒋一苇交往频繁,经蒋一苇介绍,我认识了陈然(小说《红岩》中成岗的人物原型)、吕雪棠、吴盛儒等人。当时,我的公开职业是儿童文化社、杂志供应社、中国邮购书报社经理兼开明图书局门市部主任。

1947年2月28日,国民党当局强行查封《新华日报》,胁迫中共四川省委、八路军驻重庆办事处撤回延安。与此同时,胡宗南调集23万大军进犯陕甘宁解放区,中共中央机关和军民有计划、有秩序地撤离延安。重庆各反动报纸大肆渲染他们的“胜利”,叫嚣3个月内“击溃共军主力”;重庆市的国民党机关、团体借庆贺“胜利”大摆宴席,大办舞会;国民党重庆当局强令市民悬挂旗帜、燃放鞭炮。一时间,谣言充斥,白色恐怖加剧,政治空气沉闷,一些群众出现悲观情绪,广大工人、爱国知识分子和民族工商业者为祖国的前途忧虑,中共地下党人则因时局恶化与上级中断联系而焦急不已。

创办无名小报

1947年6月的一天,蒋一苇来到开明图书局,从包里取出一卷东西交给我说:“这是《彷徨》信箱收到的‘新华通讯社香港分社’编印的油印新闻稿,我和陈然都看过了,现在给你看,以后收到新闻稿先让你看。”当晚,我将新闻稿反复读了很多遍。我想,要是把新闻稿翻印若干份秘密散发给群众,让群众知道中国人民解放军在东北、华北等地都取得了辉煌胜利,该多好啊。但我当时没法向组织汇报,更无从听取组织的指示(当时我的组织关系已由赖卫民转给王焕新,《新华日报》被查封后,王焕新一直没来找我,因而组织关系还未接上)。

我反复思考后认为,翻印新闻稿散发给群众,揭露国民党的谣言,扩大中共的影响,十分必要。当然,这要冒很大风险,但革命需要我冒风险,我岂能畏缩不前。我决定先一个人干,或许组织看到这份无名小报,猜出一些线索,会派人联系我。

第二天,我找人做了一个能放进半张蜡纸的木框代替油印机,削了一块楠竹片代替滚筒,当夜就动手刻写蜡纸。我把新闻稿刻印成16开的小报形式,字虽写得不好,却也算清楚。经通宵工作,无名小报印好了。天刚蒙蒙亮,我便提着100多卷写好地址的邮寄印刷品,从民生路出发,绕遍全城,沿途投寄。

《挺进报》的雏形

无名小报发出的第三天,陈然又送来4卷新闻稿,说是《科学与生活》信箱收到的。打开一看,内容与《彷徨》信箱收到的相同。陈然又拿出一份无刊名的油印小报,说:“这是从新闻稿上摘录下来的,没想到别人先走了这一步。”他说他和蒋一苇想办个油印小报,专门转载新闻稿上的电讯。我说:“很好,但风险太大。”此时,店里有事找我,我便让他先去蒋一苇家等我,过后再细谈。

晚年刘镕铸

《挺进报》

当天晚上,在枣子岚垭72号蒋一苇家,我们3人一起商议办油印小报的具体事项:小报定名《读者新闻》,暂定每周出两期,每期印8开,版面一张或两张;蒋一苇、陈然负责开信箱取新闻稿;蒋一苇负责编辑和刻蜡纸;陈然负责印刷,在未掌握印刷技术前,由我带他边学边做;我负责筹集经费购买蜡纸、油墨和纸张。我们还制定了几条纪律:一是未经3人商量同意,不得将《读者新闻》的事告诉任何人;二是一旦有人被捕,只要敌人没有确凿证据,就坚决否认与《读者新闻》的关系,如果敌人有真凭实据,个人承担一切责任,绝不牵连别人;三是小报的编印和发行一定按商定的办法办理。因为各人都有自己的社会关系,各人寄送的读者姓名和地址,彼此互不过问。

临了,陈然问我:“外面流传的那份无名油印小报,是不是你搞的?今天我给你送新闻稿,拿出那张小报,你见到毫不惊异,我就猜出了几分;后来跟老蒋一琢磨,更加确信不疑。”我说:“真人面前不说假话,我认账。”

《读者新闻》出版了两期,我们3人分头发行。我负责发行二分之一,陈、蒋各负责发行四分之一。

一天,蒋一苇从太平门取新闻稿回来,路过开明图书局,找我商谈两个问题:其一,他和陈然推荐吕雪棠和吴盛儒加入《读者新闻》,征求我的意见;其二,他认为《读者新闻》这个名称缺乏战斗性,建议换一个,为集思广益,定于第二天下午2时在他家开会。

第二天下午,在蒋一苇家,我对吕雪棠、吴盛儒的加入表示欢迎后,大家开始讨论小报名称。吴盛儒说:“老赵(彭咏梧)建议小报改名《挺进报》:一是纪念刘邓大军挺进大别山;二是革命者应当挺起胸膛向前进。”大家一致同意,决定把《读者新闻》的第三期改为《挺进报》的创刊号。吴盛儒和陈然还提出,《挺进报》需要找个“靠山”(指党组织)。

接受组织领导

在蒋一苇家开讨论会议后约10天,《挺进报》已经出版两期。一天,我正在门市部整理书籍,一位穿西服、打领带、戴礼帽的绅士来访,问我:“你是刘镕铸先生吗?我们学校图书馆准备买一批图书。”我问:“书单带来了吗?”他叫我找个地方,马上开给我。我请他到书局二楼小屋坐下后,他压低声音说:“你们办的油印报纸每期我们都收到了。组织上认为你们做得对。我叫彭咏梧(小说《红岩》中彭松涛的人物原型),中共重庆市委委员,今天特地来找你接组织关系。”谨慎起见,我请他拿出组织关系证明,拿不出就不接。因为在我和组织联系中断前,领导我的同志告诉我,今后可能由别的同志与我联系,他叫我在我的一张名片上亲笔签了字,交给他,约定以后凭此名片接关系。

《挺进报》旧址

过了四五天,彭咏梧又来找我,一见面就说:“刘经理,我们那笔交易今天可以‘落盘了’。”我请他上二楼叙谈。他从口袋里摸出一张名片递给我,问:“名片是不是你的?名片上的签字是不是你的笔迹?”我看到名片,悬着的心总算放了下来,喜悦的心情难以言表,仿佛孤雏找到了雁群,立刻请求组织上对《挺进报》的工作给予指示。彭咏梧传达了上级的指示:《挺进报》作为中共重庆市委的机关报,由市委直接领导,今后由彭咏梧负责联系;报纸印数要尽可能增加,印刷质量要设法提高,报纸印出后全部交给市委发行,可留下一部分交经办人员处理;办报所需经费目前组织无力支付,由刘镕铸负责筹集,但不得以党组织或《挺进报》的名义筹措经费,唯自愿捐助者可以不必拒绝;《挺进报》的编辑方针和内部人员分工不变。

彭咏梧走后,我立即把和他的谈话内容告诉蒋一苇和陈然,我们几人聚在一起讨论上级的指示,按原来的分工,对刻印的每道工序分别提出改进措施和要求:蒋一苇负责刻写蜡纸,争取刻出老五号大小的仿宋字,落笔轻重适宜,漏墨均匀;钢板要经常刷洗,刻好的蜡纸要小心收卷,勿使产生折叠痕迹。陈然负责油印,从蜡纸上墨到印完,都要细心从事,防止擦破、挂破,发现蜡纸出现裂缝,要立即补救,尽可能增加印数。我负责采购材料,要尽可能选购优质材料,纸张要细、薄且富有韧性,油墨要细腻易干。经过我们3人一番努力,《挺进报》的印刷质量有了显著提高。

后来,彭咏梧又向我传达了中共重庆市委的两项决定:第一,建立《挺进报》特别支部,由我担任书记;第二,发展党员,由我找时间与《挺进报》的工作人员谈话,了解他们的政治历史和思想状况,如符合党员条件,就报请市委审批,然后履行入党手续。彭咏梧还传达了市委对《挺进报》的最新指示:《挺进报》特支的任务是办好《挺进报》,在原来的基础上将《挺进报》的质量和发行量再提高一步,要求每张蜡纸油印800份,质量不可降低。

我向蒋一苇、陈然传达了中共重庆市委的指示,经讨论,大家确定从刻写、印刷、油墨等方面再进一步着手改进,争取达到组织的要求。对于组织提到的发展党员的问题,陈然、蒋一苇都很关心,我请陈然、蒋一苇各写一份自传,由我替他们转交给组织。当时是1947年冬季,彭咏梧调往川东发动武装斗争,改由中共重庆市委常委兼宣传部长李维嘉(联系用名黎纪初)领导《挺进报》特支。不久,李维嘉前来传达市委的决定:指定陈然(1939年已加入中国共产党)担任《挺进报》特支组织委员。1948年春,市委批准蒋一苇加入中国共产党,无候补期。蒋一苇入党后,担任《挺进报》特支宣传委员。

为达到组织上提出的印刷指标,陈然、蒋一苇刻苦钻研刻写、印刷技艺,报纸质量逐步提高,印数也逐期增加。陈然摸索出预防蜡纸自然裂缝的措施和破裂后的贴补办法;他还经常练习刻写蜡纸,一段时间后终于能刻出老五号大小的仿宋字。吕雪棠、古承铄二人也参加过《挺进报》的刻写工作。

刻蜡纸、油印固然艰苦、有风险,但毕竟是一个人关着门干的活,暴露的可能性小一些;而报纸的运送和发行就复杂多了,要经过很多人,通过若干关卡码头,不仅要考虑发行人和传送人的安全,还要保护收报人的安全。以陈然运送《挺进报》为例,他一般每期印800至1000份,多时1200份,每期2至3张,有时一期4张,印好后将报纸包装好运进城;途中要渡长江,有时还要绕渡嘉陵江,经朝天门、小什字、夫子池,然后才到民生路开明图书局,过轮渡要上下趸船,趸船上有军警、宪特盘查,稍有不慎就会暴露。陈然在包装、携带方式等方面都很细致谨慎,从未出过纰漏。

报纸送到我这里,即着手发行。组织要求避免取报人互相见面,以减少不必要的麻烦,同时发行时间要短,减少发行人暴露的危险。《挺进报》的发行采取委托转发和邮寄两种方式。以我经办的发行工作来说,从我手中直接、间接取报的人就有二三十人。有的只取几份,有的要取上百份。不能用笔登记取报人姓名、报纸份数,只能靠脑记;还要把他们的取报时间排开,不让他们在发行处碰面。

印制《挺进报》使用的印刷工具

关于《挺进报》的邮寄工作,如果是寄进步读者和统战关系的读者,还比较好办;对于国民党的军政官员等特别读者(将报纸寄给他们,可以起到攻心和分化瓦解的作用),则须谨慎从事,选择封套、变换笔迹及投寄方式等都要周密考虑,使收件人无法追查。我们曾把《挺进报》增刊《被俘人物志》寄给特别读者,所用封套全是印有衔头的四五十个机关的信封,如“重庆警察总局”“中央银行”等。这些信封是我们平时以杂志供应社的名义向几家印刷厂索取的样品,储存备用。发行工作还大力依靠群众力量,包括平时建立的许多可靠的社会关系。

被迫停刊

1948年3月,李维嘉通知我,《挺进报》特支由陈然代理书记,要我撤离开明图书局,在城外创办一个经济基地。于是,我在菜园坝的肖家沟租了一个单间铺面,开办一家永和盐店。4月中下旬,李维嘉又通知我说,有人出了问题,组织决定让我撤离重庆,今后另有同志与我联系,告诉我去什么地方。几天后,邓照明(化名赵明)找到我,说组织决定让我去大竹县、梁平县间的一个大集镇——石桥铺,处理华蓥山武装斗争失败后的善后工作。随后,我离开了重庆。

1948年4月,陈然被捕,蒋一苇、吕雪棠等转移到香港,李维嘉转移去成都。《挺进报》被迫停刊。之后,又有两批同志先后接办《挺进报》。

《挺进报》总共出版了23期,连同两期《读者新闻》、一期无名小报,共26期。它如同黑夜中的火炬,使在黑暗中挣扎的人们看到了光明,增强了斗志。我离开《挺进报》后转移到了贵阳,接受新的工作任务,一如既往地投入新的斗争。