商代舌振式铜铃研究*

邓玲玲 田 苗 张 蕾

(1.南开大学考古学与博物馆学系;2.中国社会科学院考古研究所)

中国境内的舌振式铜铃最早见于陶寺遗址,至二里头文化时期,铜铃正式进入中原铜礼器系统,成为二里头文化的代表性铜礼器。承袭自二里头文化,铜铃在商文化中,特别是在晚商阶段大规模出现,成为殷墟使用人数最多、生产数量最大的铜礼器之一。商代的铜铃一直缺乏细致的梳理和分析,其所具备的与军事相关的象征意义也未能得到重视。本文将详述商文化都邑性遗址中铃的使用情况,分析铜铃在商文化各发展阶段中的器形特征、出土背景、功能、性质与使用主体,讨论铜铃在晚商铜礼器系统及军事系统构建中发挥的作用。

一、铜铃的器型

(一)铜铃的器型

本文的研究对象仅为由铃身及铃舌两部分组成的悬挂使用的舌振式铃,晚商遗存中发现的如弓形器、铃首刀等使用“球形铃”的器物不纳入铜铃范畴,也未囊括作为其他铜容器构件的铜铃。铜铃器形简单,依据铃顶形态及铃舌悬挂方式,可将陶寺文化至晚商的铜铃分为如下三型[1]。

1.A型铃

铃身有顶,顶部中央设置悬挂孔,数量多为一孔或两孔,铃舌通过顶孔悬挂于铃腔(图一)。无钮A型铃是铜铃的初始形态,器形源自新石器时代晚期的陶铃。自陶寺文化始,二里头文化、二里岗文化至中商时期一直使用且仅使用A型铃,晚商阶段,A型铃可能由于报道的原因较为少见[2]。

图一 A型铃典型器物图

2.B型铃

铃身无顶,铃舌通过麻绳等媒介同铃钮连接,铃钮处常见缚绳痕迹,此类铃在发掘中不易发现铃舌。B型铃始见于殷墟一期,整个晚商阶段持续使用(图二)。

图二 B型铃典型器物图

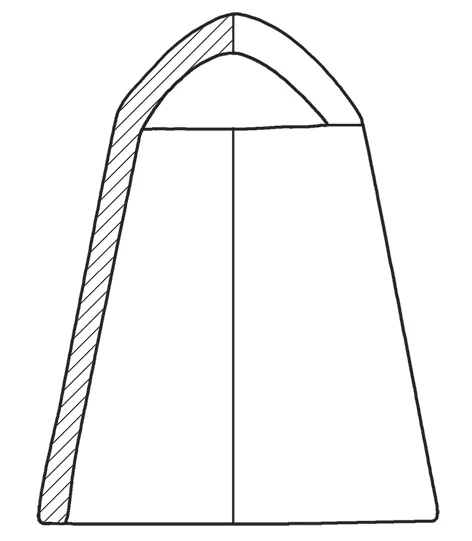

3.C型铃

铃有顶,顶部全封闭,在内顶部制作铜环或横梁用以悬挂铃舌,铃舌易于保存。C型铃始见于殷墟二期,三期晚段后逐渐成为主流(图三)。

图三 C型铃典型器物图

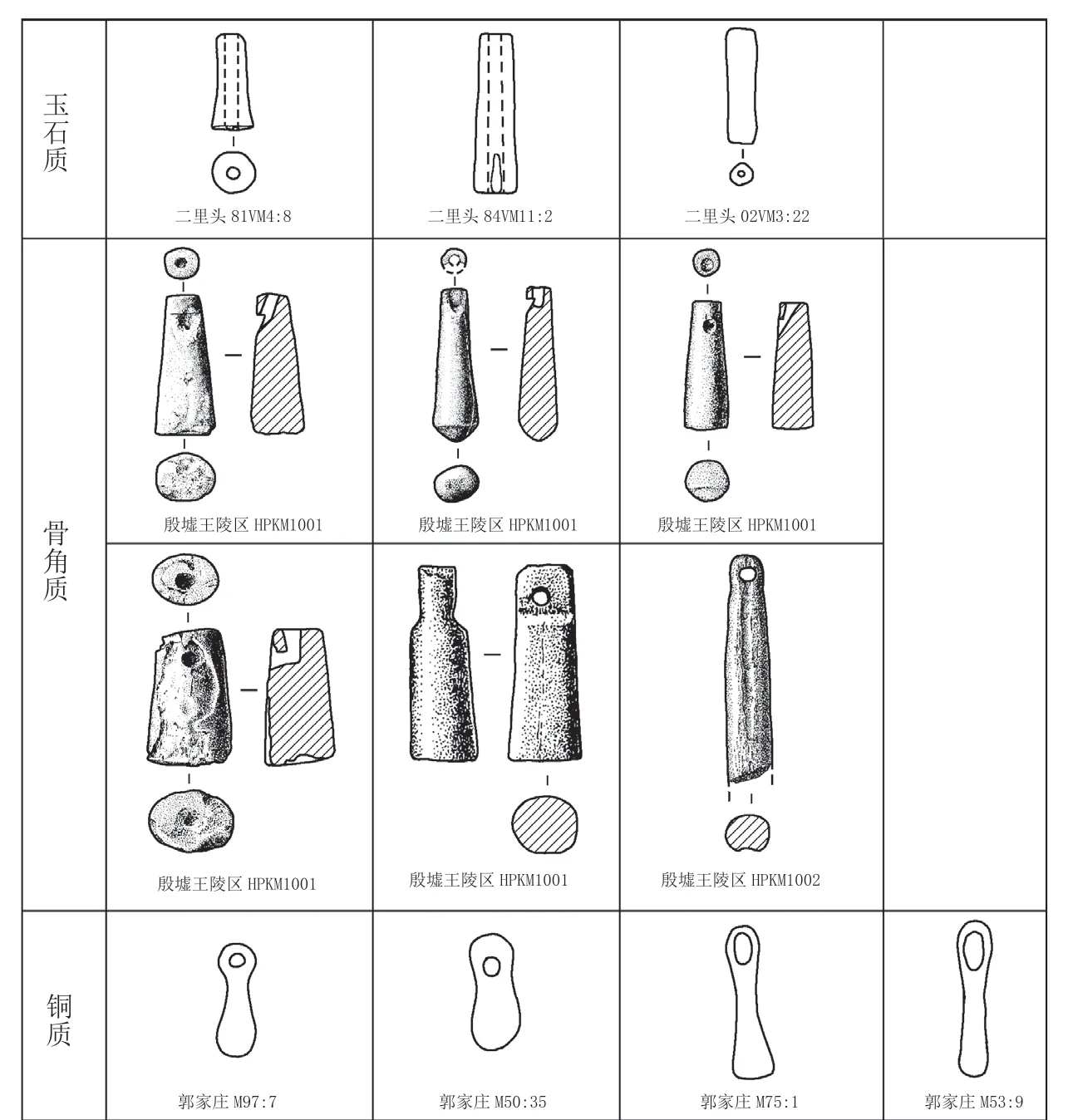

(二)铃舌

铃舌是铜铃发声的重要功能组件,常见玉石、金属(铜、铅)、骨角、贝壳、木等材质。晚商阶段的铃舌材质多样,以木质和铜质铃舌最多,不同材质的铃舌在等级上存在区别,骨角质铃舌等级最高(图四)。

图四 铜铃铃舌的主要类别

A型铃的铃舌现已知玉石、铜质两类。第一类多见于二里头文化的高等级墓葬中,晚商阶段仍在使用,但数量极少。后一类主要见于晚商时期。

B型铃铃舌多为木、铜、骨角三类。殷墟小型墓葬中的B型铃极少留存铃舌,推测使用木质铃舌的可能性较大。铜质铃舌多为棒槌状,顶部为一小环(图四)。骨角质铃舌多为上细下粗之圆柱状,下端平直,偶见下端为圆锥状者。顶部设计悬挂孔,其制作方式有二,一为上端两侧内收做出“吊扣”部分,中部开一孔;其二在铃舌上端,由侧面向顶面掏挖一斜孔(图四)。骨角质铃舌等级较高,主要发现于殷墟二期及之后的高等级墓葬。

C型铃的铃舌多为铜质棒槌状或棒状,上端为环形,与铃内顶部的铜环或横梁扣接。三星堆器物坑发现的部分像生形铜铃,铃舌形状同铃身形态相呼应。如花朵状铜铃K2③:78的柱状铃舌下端成四瓣花状,鸟形铜铃铃舌下端呈“獠牙”状等。

二、商铃出土背景分析

下文以商文化都邑性遗址出土铜铃和陶铃为研究对象,对铃的出土背景与使用者的社会职能进行讨论。

(一)早商

早商阶段的铃及相关遗物主要发现于偃师商城及郑州商城遗址。

偃师商城遗址共发现铃5件。铜铃1件,1988YSⅣT6M1:2(图五,1)为A型铃,器形全然继承二里头文化的铜铃。陶铃4件(图五,2~5),皆为素面泥质陶,铃顶设置1个悬挂孔,铃身较铜铃偏窄,高度略低1~2厘米。时段由偃师商城4段延续至6段,时间越晚器形越规整。

图五 偃师商城出土的铜铃和陶铃

M1为偃师商城遗址至今发 现的等级最高的墓葬之一,随葬品及腰坑皆表现出商系特征。偃师商城3段时已经建立起自身特色突出的商属器物群[3],但出现于5段的铜铃依旧使用二里头文化铜铃的器形。5件铃中,1件铜铃和3件陶铃发现于制陶作坊区(图六,1、2、4、5)[4],另1件陶铃发现于铜器冶铸点(图六,3),铜铃和陶铃的出土位置皆同手工业生产地点有关,与二里头铃的器用制度贴合[5]。由此看来,商族的上层贵族基本接纳了二里头文化铃的器形与器用制度,应为“殷因于夏礼”的反映。

图六 偃师商城铃的出土位置图

郑州商城遗址未发现完整的铜铃,但在紫荆山北铸铜作坊发现了2件铃范,分别是使用刀范改制的C15T27②:53(图七[6],1、2)和C15T29②:54(图七,3)[7]。另外,铸铜作坊内还发现1件“管形器”C15M17:1,青灰色,玉质,应为铜铃铃舌,形状同二里头铜铃铃舌一致[8]。3件器物的年代皆为二里岗上层一期。

图七 郑州商城紫荆山北铸铜作坊出土铜铃铃范

由上可知,早商铜铃和陶铃继承了二里头铜铃的器形与器用制度,出土背景多同手工业遗迹有关[9]。二里头文化至早商,铃的使用传统一直延续,并未中断。

(二)中商

中商阶段[10]及其后只发现铜铃。此时段仅在藁城台西遗址M102中发现2件铜铃,佩戴于女性墓主胸前,配合骨串组成墓主的胸部配饰,墓葬年代为中商三期。铜铃M102:2素面无扉棱,铃身为窄梯形,高4.5厘米[11]。同早商铜铃相比,铃身变窄,尺寸缩小,并在随葬方式及使用者上表现出较大差异,说明此时铃的器用制度已经发生变化。

殷墟范围内已发掘包括宫殿基址、灰坑、水井、墓葬在内的一批中商遗存,然未发现铜铃。根据晚商铃墓[12]的出土规律[13],洹北商城及小屯村符合铜铃出土要求的未盗掘墓葬,如1930年小屯东北地发掘的M232、M333、M38[14],1980年三家庄M1、M3[15]等,皆未发现铜铃。由此可见,相较于晚商阶段,二里岗上层二期至中商三期,铜铃使用较少[16]。

(三)晚商

1.殷墟晚商铜铃的出土情况

由于信息公布比较有限,无法全面统计殷墟铜铃的出土数量。根据信息公布特点,本文以殷墟已出版报告的大型墓区及保存完好的大、中型贵族墓葬为研究对象,使用墓区材料讨论铜铃在晚商时期的使用情况及随葬规律;使用等级较高的典型铃墓讨论各期铜铃在器形、纹饰上的演变及使用主体、功能等内容。

(1)墓区

本文所统计的殷墟墓区包括1982~1992郭家庄西、南区墓地、徐家桥郭家庄商代墓葬群、刘家庄发掘区墓葬、花园庄东发掘区墓葬、大司空发掘区墓葬、后冈发掘区墓葬、殷墟西区墓葬、王陵区及《殷墟发掘报告(1958~1961)》中涉及的铃墓。上述墓区共统计铃墓293座,出土铜铃496件。由于面积大于4.5平方米以上的高等级墓葬多被盗掘,而小型墓葬的铃报道有限,铜铃数量存在很大的上升空间。

殷墟各墓区铜铃随葬方式具有相同规律,同时也存在自身特点。本文以代表性墓区1982~1992郭家庄西、南区墓地及大司空墓葬群为例,对中、小型墓葬随葬铜铃情况进行介绍。

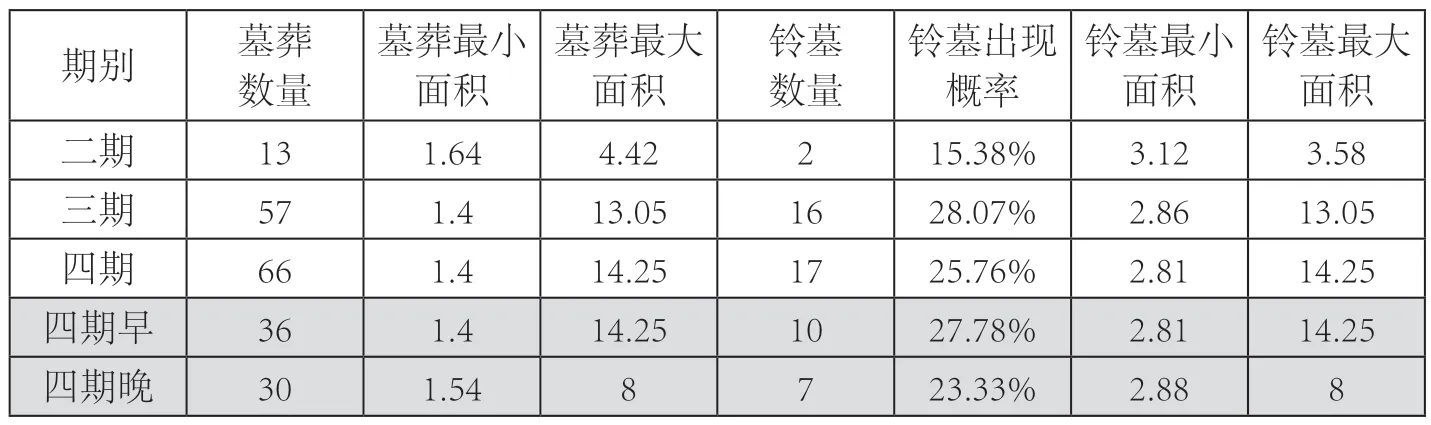

1982~1992郭家庄西、南区共发掘墓葬184座,极少出现墓葬相互叠压的情况,是一处使用性质较纯粹、规划有序的殷墟晚期墓葬区[17]。墓区从殷墟二期延续使用至四期晚段,以三期和四期的墓葬数量最多。墓地使用群体相对固定,可能为一个大宗族[18]。郭家庄西、南区墓地的铜铃材料为认识殷墟三期及四期铜铃的使用情况提供了重要依据[19]。

郭家庄西、南区墓地可分期墓葬136座,分为三个等级,第二等级(8~150m2) 3座,第三等级(2.5~8m2) 84座,第四等级(小于2.5m2) 49座[21](表一)。其中,铃墓35座,第二等级3座和第三等级32座墓葬。第二等级墓葬全部随葬铜铃,未盗掘的M160随葬铜铃6件;第三等级墓葬中仅40%随葬铜铃,数量为1或2件。铜铃数量同墓葬等级密切相关,墓葬等级越高,面积越大,铜铃的数量越多,尺寸越大,装饰越丰富[22]。墓地的主要使用阶段(殷墟三、四期),约四分之一的人群有资格随葬铜铃,铜铃的使用人数始终保持在一个相对固定的数量(表一)。

表一 郭家庄西、南区墓地铃墓统计表(面积单位:m2)

郭家庄西、南区墓地共统计铜铃61件。三期时以B型铃为主,铃高多在6~8厘米,常与铜戈共出,铜戈数量为1~4件不等。在10座墓被盗掘的前提下,16座铜铃墓中仍有8座随葬铜戈,概率高达50%,远高于未发现铜铃的墓葬中铜戈的出土概率(19.5%)。

四期早段时铜铃随葬情况同三期相近。铃高5~8厘米,A、B、C型皆有,B型铃比例下降,C型铃比例上升。铃墓中多出土铜戈,铜戈数量多为1件。四期晚段时出现了较大变化,首先,B型铃消失,铜铃全部为C型铃,铃高普遍降低;其次,铜铃墓多伴出石璋,数量为1~8件不等,基本不见铜戈出土。

由铃与武器组合配出推知其所有者可能曾参与军事活动。岳洪彬认为殷墟大多数墓葬中随葬兵器,是由于当时存在“兵民合一”的社会管理制度[23],戈与铃的组合可能是士兵身份的一种象征。

大司空村位于洹河北岸,已发掘商代墓葬近1600余座。总体而言,一期遗存相对较少,二、三、四期遗迹比较丰富。虽然部分地点墓葬分布较为集中,但并未发现如郭家庄西、南墓区般性质单纯的墓地[24]。

大司空村统计铃墓71座,铜铃114件,全部出土于墓葬。绝大多数铃墓为第三等级及以上墓葬,铃墓平均出现概率为14.25%,多随葬1或2件铜铃(表二)。铜铃器形变化规律同郭家庄一致,早期以B型铃为主,四期后逐渐以C型铃为主。此处需特别说明,虽然A型铃并非主流,但其数量应远不止目前统计所示,这可能是由于铜铃信息公布较为简略所致。大司空村的发掘报告中提及铜铃时常言及殉犬颈部佩铃的现象[25],但即便在最大概率的前提下,殉犬佩铃的平均概率仍在30%以下[26],犬并非铜铃的主要使用者,殷墟铜铃多为犬铃之说法难以成立(表二)。

表二 大司空发掘区铜铃及出土情况统计表

统计的8处“墓区”中,一期铃墓信息过少,以下结论仅适用于殷墟二至四期。根据殷墟不同墓区铜铃随葬情况,晚商中小型墓葬中铜铃有如下随葬规律:其一,铜铃出于墓葬及祭祀坑,未在生活遗迹和地层中出现;其二,铜铃一般随葬于殷墟第三等级及以上墓葬,数量和质量同墓葬等级成正比,墓葬等级越高出现铜铃的概率越大;其三,第三等级墓葬一般随葬1~2件铜铃,以1件铃随葬者最多;其四,铜铃多放置于棺内墓主身侧,如头、胸及脚部;其五,中小型墓的铜铃位置较少报道,但放置于殉犬颈下的铜铃却多有公布,常予读者以铃多佩于犬颈的错觉,然殉犬并非铃的主要使用主体,殉犬佩铃的特权源自墓主的社会等级和身份。

(2)殷墟典型铜铃墓葬

殷墟发现的大、中型墓葬中,铜铃随葬情况存在较大差异。铜铃于殷墟一期开始出现,此时使用很少,报道器形并有图片者仅1件,即苗圃北地的84APNM123(图八),是殷墟已知年代最早的B型铃[27]。B型铃为殷墟首创,除铃顶外,器形同藁城台西M102:2十分接近。

图八 殷墟一期B型铃

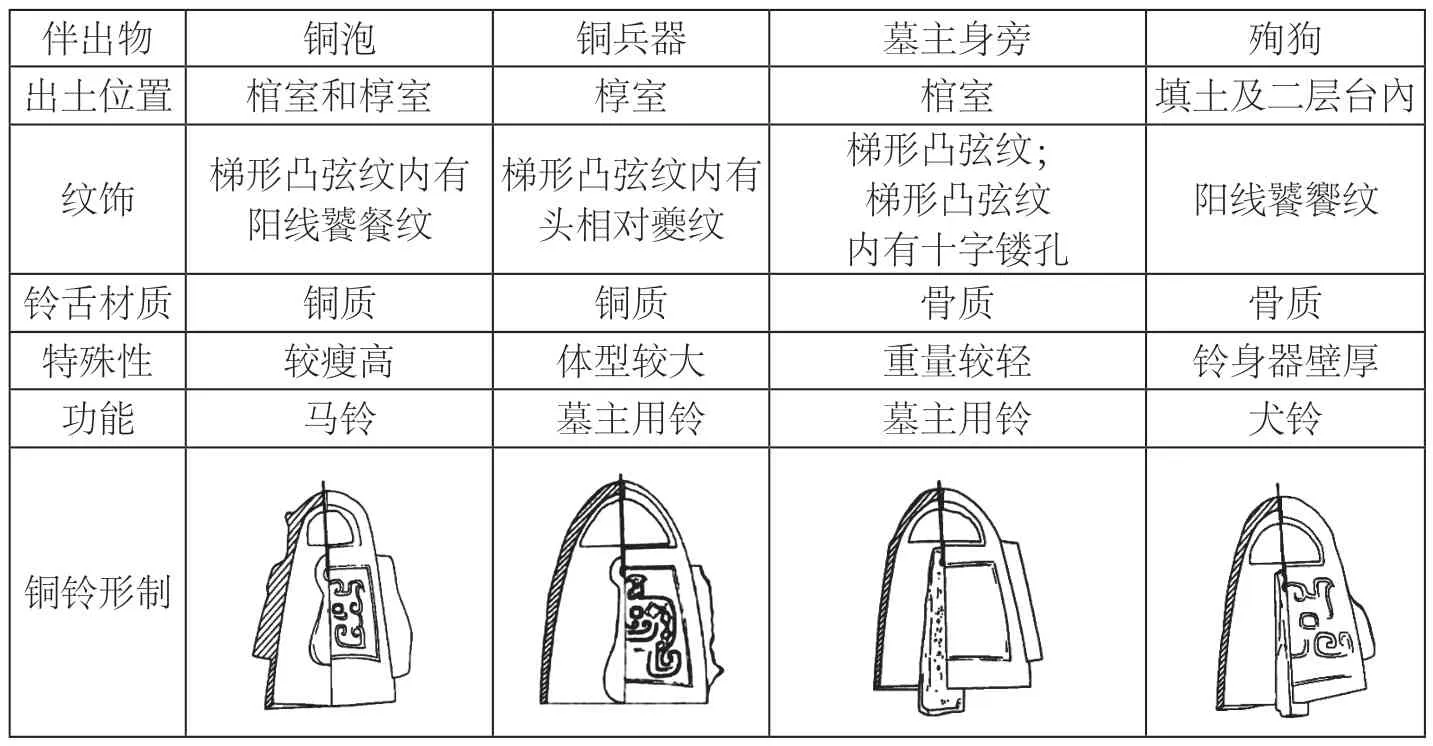

殷墟二期为晚商铜铃的兴盛期,铜铃的器用制度在二期时建立完备,成为晚商军事贵族墓葬的随葬必需品,是商代青铜礼器的重要组成部分。二期典型铜铃墓包括76AXTM5、文源绿岛M5、郭家庄东南M26、花园庄东M54、大司空1983ASM663及武官村大墓WKGM1。此期,除墓主用铃外,犬铃及马铃皆已出现。以B、C型铃为主流,B型铃数量最多。铜铃数量同墓葬等级直接相关,第二等级墓葬铜铃数量(18~23件)远高于第三等级墓葬(1~3件)。高等级墓葬中的铜铃往往制作精致,具备多样的纹饰及骨角质铃舌。据花东M54的情况可知,铜铃存在多种使用主体,不同场合所使用的铜铃在尺寸、重量、纹饰、铃舌材质上存在区别(表三)。晚商军事贵族使用铜铃的数量最多,以花东M54及小屯M5为代表。铜铃在墓葬中通常放置于棺或椁内,出土于墓主身旁,或同兵器、马器放置一处,填土及二层台上的铜铃往往为殉犬佩戴。放置于墓主身旁的铜铃常见两件或多件集中的情况,不排除在使用过程中同时佩戴多件铜铃。

表三 花园庄东地M54 铜铃分类表

三期大、中型铃墓的资料较少,已统计者包括赛格金M13、赛格金M18、戚家庄东M269、郭家庄M160。其中,郭家庄M160是此期已知出土铜铃最多的第二等级墓葬,年代为三期晚段,未经盗掘。墓中发现铜兵器230件,占全部铜器的78%,兵器种类齐全,推测墓主亚址为晚商的一位高级别武将[28]。共发现铜铃6件,为无扉棱C型铃,皆出土于棺内,除M160:68外,都放置于墓主身侧:腰部附近4件,肩部附近1件。墓主肩部的铃M160:115尺寸最大,高11.6厘米,其余5件铜铃尺寸基本一致,高9厘米左右[29]。M160的铜铃尺寸远高于同期铜铃(6~8厘米),证明铜铃尺寸同墓葬等级之间存在正相关关系。此外,铜铃内部存在等级差异,可依据尺寸及纹饰进行划分。殷墟三期时,铜铃以有扉棱B型铃为主,然M160全部随葬C型铃,说明C型铃为主流的趋势在三期晚段已经出现,且先为高等级贵族所引领。

四期典型铃墓包括大司空T1418M303、2003AXTT2M1、刘家庄北M1046、刘家庄北M9、安钢GM1713、86郭庄北M6,除M303外皆为四期晚段墓葬,因此下述结论更适用于殷墟四期晚段。此期主要使用C型铃,铜铃的出土地点和使用方式较前期出现了较大变化。首先,铜铃较少放置于墓主身侧,集中出土于铜礼器附近(如刘家庄北M1046)。其二,铜铃开始作为一种棺饰出现。大司空M303的棺木四角各发现一组由穿孔蚌鱼、穿孔贝饰和1件铜铃组成的串饰,原应悬挂于棺或盖棺织物的四角[30]。同期大司空M225棺木四角也发现了此类棺饰,由蚌片串饰组成,但无铜铃[31]。以蚌片为主体的棺木装饰在殷墟四期晚段比较流行,但铜铃的有无并未成为定制。其三,马铃在墓葬中集中且大量出现(如86郭庄北M6)。四期晚段是晚商铜铃的转变期,铜铃器形及器用制度皆发生了较大的改变。

2.晚商铜铃的器形演变

晚商铜铃器形的期别特征主要表现在铜铃的类型、铃钮位置及口沿形态上。A型铃报道少,暂无法分析,B、C型铃的代表器形如上文所述。殷墟一期铜铃现仅发现1件,下文分析自二期始[32]。

(1)殷墟二期

A、B、C型铃共存,B型铃数量最多。A、B型铃以单扉棱或双扉棱为主,C型铃以无扉棱者为主。铜铃通高多为6~8厘米,体量大者可达10厘米以上。铃钮较小,B、C型铃铃钮同铃顶相交处多为顶部长径的两端,部分C型铃铃钮同铃顶的交点位于铃顶中部。B、C型铃皆以平沿铃[33]为主,凹沿铃少见。以素面铜铃为主,但大中型墓葬中的铜铃纹饰多样,主要包括梯形凸弦纹、回纹、阳线倒置兽面纹、梯形凸弦纹+阳线倒置兽面纹、梯形凸弦纹+头相对夔纹、回纹+十字形镂孔等。其中,回纹+十字形镂孔的纹饰组合主要见于二期高等级墓葬。

(2)殷墟三期

A、B、C型铃共存,B型铃数量最多,三期晚段C型铃数量上升。A、B型铃以单或双扉棱为主,C型铃以无扉棱为主。铜铃通高多在6~8厘米。铃钮高度较二期增加,铃钮的位置同二期一致。B、C型铃仍以平沿为主,凹沿少见。小型墓葬中的铜铃多素面,高等级墓葬的铜铃多装饰梯形凸弦纹、阳线倒置兽面纹或梯形凸弦纹+倒置兽面纹的组合纹饰。

(3)殷墟四期

A、B、C型铃共存,四期晚段第三等级墓葬多随葬C型铃。A、B型铃以单或双扉棱为主,C型铃以无扉棱为主。通高5~7厘米,尺寸较二、三期明显缩小,但铃钮较前期增大。B型铃铃钮同铃顶相交处为铃顶长径的两端,C型铃铃钮位置则微内移。B、C型铃皆以凹沿铃为主。此期铃多素面,有纹饰者多为阳线倒置兽面纹或梯形凸弦纹+倒置兽面纹。四期时,常见通过左右兽面纹的组合在铃身正中拼对出菱形的图样,此类纹饰二期时已出现,但数量较少,四期时较普遍。

较之B型铃,C型铃最大的优越性在于铃舌不易丢失,可延长铃舌的使用时间、提高铜铃的便携性。从铸造技术而言,C型铃封闭顶部及铸造内顶部铜环的工艺较B型铃复杂。殷墟二期时C型铃已存在,但未普遍使用,直至四期晚段,C型铃才成为主流。B、C型铃长期共存,两者的更替并非新器形对旧器形的取代,而是技术普遍成熟之后[34],以实用性为取向的产品升级。

铜铃为日常生活中频繁使用的响器,其器形的变化主要源于匠人对铜铃声音性能与使用性能的改造。发声性能的重要调整出现于二里头文化时期,铃身竖剖面形态由陶寺文化的横长方形转变为梯形,共振腔的体积也随之增大,提高了音量。殷墟时期铃的器形改造集中于使用性能的改良上。首先是对铃舌悬挂方式的改进,即C型铃对A、B型铃的替代;其二为铃舌材质与形状的改造,表现为铜质带环铃舌对木质、骨角质棒状铃舌的替代;其三,铃钮尺寸的改造,殷墟一期时,铃钮位置已由铃顶中部横向扩大至铃顶长轴的两端,随后,铃钮存在逐渐增大的趋势,既易于悬挂,也利于产生更大的摆动幅度。此外,随着铜铃在殷墟社会中的普及,及使用主体的多样化及内部等级划分的复杂化,铜铃的器形与装饰也愈加丰富,开始针对不同使用主体及使用场合对铜铃高度、重量及铃舌材质进行有意识调整。以花东M54为代表,墓主佩戴的铃重量较轻,犬佩戴的铃壁较厚,而马佩戴的铃则瘦长(表三)。

三、铜铃的性质及功能

自殷墟二期始,铜铃持有者的身份同军事职能紧密相连,原因阐述如下。

首先,自殷墟二期始,铜铃和铜戈出现配合使用的现象。铃墓中通常出土铜戈,有时铃和戈纵向排列,铃口同戈援朝向一致(83ASM663)。WKGM1北墓道殉人坑N4中发现相向跪蹲而葬的两人,东侧人持“执”铭铜戈,西侧人佩戴1件B型铜铃[35]。两人随葬位置及姿势特殊,应为墓主的近侍守卫,虽不能断定二者的具体职能,但铃与戈的组合绝非偶然事件。铜戈是殷墟期的制式武器,铃戈配出是铜铃为军事活动参与者象征物的重要证据。

其二,殷墟二、三期大、中型墓葬中,除墓主身旁外,铜铃常与兵器放置在一处。

其三,殷墟二、三期时,铃的数量同墓葬随葬武器的数量成正比,而非同铜容器数量成正比。以军事职能为主的高等级贵族随葬铜铃最多。如花东M54铜容器的数量远逊于小屯M5,但铜铃较小屯M5为多。四期晚段时,铜铃的使用方式出现了较大的改变,虽然铜铃数量同武器数量大多呈正相关,但出现了一些特殊情况。如郭家庄北M1046,其武器数量虽少于大司空M303,但铜铃数量却多于M303。

其四,晚商铜铃的使用者存在明显的男性取向,面积在3~4.5平方米左右的殷墟二期至四期中小型墓葬中,可判定墓主为女性的墓葬少见随葬铜铃;墓室面积大于4.5平方米的高等级女性墓中仅妇好墓随葬铜铃。殷墟二期至四期表现出无军职之女性墓主不随葬铜铃的特征。与军事职能相联系的铜铃基本不见于女性墓葬的现象,从侧面说明晚商军队构成以男性为主,妇好之情况十分少见。

其五,除墓主之外铜铃的使用主体为犬与马,它们作为墓主附属,在墓主进行军事、田猎等活动时发挥作用。配铃之犬与马应是晚商贵族在战争和田猎活动中的重要伙伴及身份象征,以上皆反映出铃的军事属性[36]。

殷墟第二等级未盗掘男性墓葬的铜铃出土概率接近100%,而第三等级墓葬中,铜铃出土概率最高的郭家庄西、南墓区也仅40%左右。由此可见,身份等级越高,参与到军事活动中的概率越大,铜铃的所有者为具备一定身份地位的全部或部分参与军事活动的贵族或平民。唐际根曾提出晚商社会是以氏族为单位的平行结构,同时具备垂直分布的社会阶层,其中王室或精英阶层不足1%,贵族阶层为7~10%,平民占82~87%,剩余3~7%为社会最底层[37]。社会阶层的固定很大程度源自家族职业世袭带来的氏族内部职业构成的固定。郭家庄西、南墓区中,铜铃集中出土于少数家族墓葬群中,说明氏族内部的军事职位掌握在少数家族手中,且职位可以较稳定地在家族内部世袭,这些家族是晚商贵族阶层的重要组成部分。相同墓区不同时段铃墓的出土概率基本一致,说明铜铃的使用群体占总人口的比例并未出现大的变化,由此推知晚商可能存在常备军队,军队人数与总人口数的比例,可能在15%~25%上下。军队生源来自不同氏族,各氏族中军事人员的比例不同,作战时可以族为单位出战,也可整合各氏族成为“王师”,是巩固商王政权的核心力量。

四、余论

晚商各阶段铜铃的器形和使用方式表现出极大的共性,说明铜铃的制作与分配可能在王室统一控制下进行,根据被授予者的身份、社会职能等分配不同数量、器形、装饰、尺寸的铜铃。铜铃作为一种信物,很可能是“军令”的象征物,既可以明确军队中上下级之间的隶属关系以及参与者之间的相互关系,也可增强参与者的荣誉感和归属感,促进晚商军队的“正规化建设”,加强军队的管理,是殷墟二期实施的有效的军事策略。

铜铃的器用制度在殷墟二期建立完毕,随后在各族居地与商王朝势力辐射的核心区域得到迅速推广。除殷墟外,陕西老牛坡,山西灵石旌介、保德林遮峪,河南罗山天湖,山东前掌大、苏埠屯、大辛庄,四川三星堆、金沙,福建虎林山等遗址中皆有发现。不同地方政治实体所接受的铜铃器形及器用制度有所不同,从中表现出其同商政权之间的亲疏关系,将另著文讨论。

铜铃器用制度自上而下、由近及远的强势普及,证明了以商王为中心的权力体系拥有极强的政治、军事权威及影响力。以铜铃为核心的信物制度的确立,巩固了商王室统治集团在军队中的最高统治权力,为研究早期国家以权威物为核心的国家政治、军事系统提供了新的材料。