寓浓郁于古淡中——董其昌《秋兴八景图册》设色研究

徐一卜/上海大学上海美术学院

1 董其昌设色山水画的艺术特征

董其昌在山水画学习过程中师法董源、巨然、黄公望和倪瓒,但又不局限于古人的艺术风格和书画理论,而是在临摹前人的基础上不断进行着艺术的创新,其开创的设色山水在用笔和设色方面完全不同于古人之法,是一种以色代墨,直接用色彩进行皴擦点染的艺术手法。纵观董其昌一生创作的设色山水画作品,大抵可以分为三类:一类是浅绛山水,此法学习对象主要是黄公望,特征是平淡天真;二类是没骨山水,受杨昇和张僧繇的影响很大,特征是重彩设色;三类是以色代墨,为董氏独创,画面色彩浓郁,整体和谐雅致,董其昌的这三种画法对后世画家的山水画创作都有重要的参考意义。

从色彩的角度来分析董氏的设色山水画,虽然主要是以青绿设色绘制,却并不仅限于石青和石绿这两种颜料,而且从技法的角度来说,董其昌的用笔和用墨也与传统意义上的青绿山水迥然不同,散发着创新意念的光芒。王连起先生谈到:“《秋兴八景》图册、《昼锦堂记》等都极尽用色之能事,而笔色调和,完全区别于以往青绿山水的工笔画法而见逸趣,这是他对山水画法的一个贡献[1]。”可见董其昌以色代墨的艺术尝试是具有里程碑意义的,这种在色彩上的探索寓浓郁于古淡之中,极尽设色之能事。

2 《秋兴八景图册》的用墨方法与设色特点

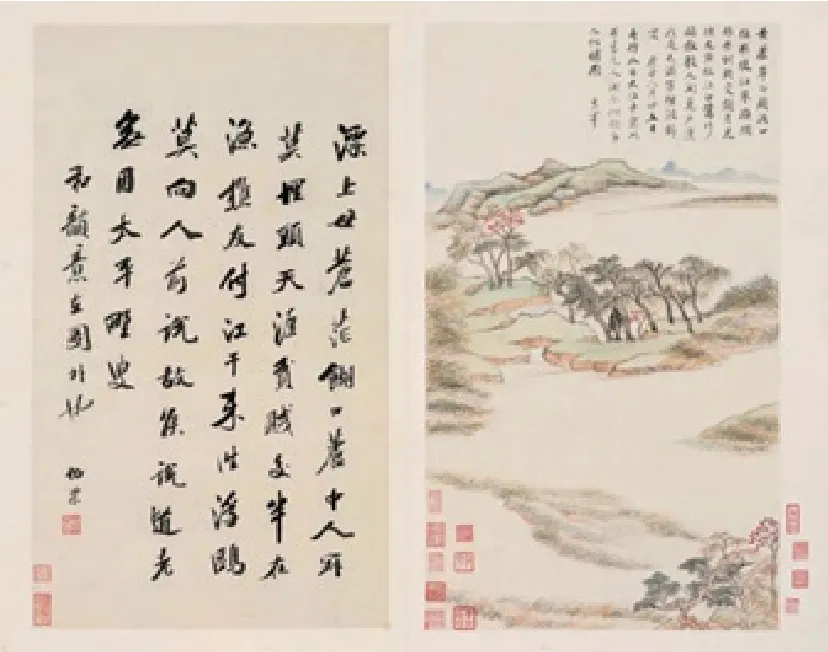

董其昌在66岁之时创作了《秋兴八景图册》(图1),此册共八开。作画之时正值他人生创作的高峰期,但社会政局却动荡不安,影响了他的政治地位,仕途不顺的董其昌回到江南,将才情全部付诸诗词书画之中。《秋兴八景图册》作为董其昌晚年的设色山水代表作,共描绘其行船苏州至镇江的八处山水景象,这些因情起兴的图画每幅都配有题诗,皆为设色。虽然董其昌自题这八景是泛舟所见,但这笔底烟霞实际上仍是董氏胸中丘壑的写照,画中或是高山深涧,青松古木;或是溪流平坡,轻舟便楫;亦或是山石叠障,烟霭云雾,虽在一定程度上受到宋元绘画传统的影响,但实际上都是董氏融会贯通后开创的自家面目。《秋兴八景图册》是董其昌在设色山水上具有探索精神的作品,笔墨与色彩交相辉映,营造出超然物外之境。

图1 (明)董其昌 《秋兴八景图册》 纸本设色 每幅均纵53.8厘米,横31.7厘米 1620年 现藏于上海博物馆

2.1 《秋兴八景图册》的用墨之道

《秋兴八景图册》在用墨方面运用了“墨分五色”的艺术理念,世人对“五色”众说纷纭,有人认为是墨的焦、浓、重、淡、清;亦有人认为是干、湿、黑、浓、淡。清朝画家华琳则在《南宗抉秘》中论述道:“墨有五色,干、湿、淡、黑、浓,五者缺一不可。五者备则纸上光怪陆离,斑斓夺目,较之著色画尤为奇恣。”[2]可见墨分五色运用得好会比设色画更为奇异夺目。《秋兴八景图》中,董氏用墨的枯润、焦湿、浓淡有着丰富的层次变化。

董其昌在八景创作中,笔法多取自于元代绘画大师黄公望和倪瓒。八景中均有山石的景象,董氏在勾勒好山石之后略加皴点,层次丰富,树木遒劲,枝叶分明。山石、树木的用笔清淡飘逸,干笔湿笔互用,在刚柔、浓淡、干湿的细微变化中发挥自如,墨色中可见董源、黄公望的浑厚苍润。董氏在用线条勾勒山水的整体轮廓时,追求墨迹的素淡典雅,赋予全册萧散虚和的意蕴。

董其昌喜欢枯笔淡墨皴染岩石,枯淡的笔墨中散发着清润之气,岩石也更具肌理效果。山石和枝叶的轮廓线也并非一蹴而就,而是董其昌用复笔细心绘制,虽然笔触清晰,但是层次感和肌理感让观者并不觉得用笔僵硬,而是富有立体感和律动感,这正是董氏所言“下笔便有凹凸之形”,这种艺术手法将其泛舟所见的美景细节化和真实化,使董氏心中的真情实感更好地流露于画面之中,整册画卷给人一种疏旷又饱满的视觉效果。

2.2 《秋兴八景图册》的设色特点

董其昌的设色山水精品之作《秋兴八景图册》,既有江南山水的灵气,又有文人画卷的雅致,可谓将以色代墨的设色形式推向新高度和新境界。八册山水景致是董其昌所见之景与主观感受的完美结合,董氏将现实之景艺术化、个人化,用自我语言将天地自然摆布经营到他所塑造的色彩语言中,以色写心,以彩绘境,以色彩肌理再造崇山深壑的诗境画卷。

董其昌以色阶的不同变化来丰富山石结构的层次感和空间感,色法如墨法,他用赭石、石绿、石青进行调和敷色,有时以淡墨渗透其间,运用不同比例的色彩营造出奇异生辉之境。第一开中的近山,山石的设色变化丰富,光感和立体感十足,山石跃然纸上,极耐人寻味。在第二开中,董其昌采用了一水两岸的构图方式,绘制了瓜步镇周围的长江秋色,画面近处的松树巍峨挺拔、苍劲有力,画家用朱砂色渲染夹叶树和皴染苔点,不仅增强了画面的空间深度感,也提升了秋天的浓郁氛围。留白处理的水域开阔,对岸山势先伏后耸,整体色调清新、设色淡雅、气韵生动,秋意盎然,毫无衰飒之意。

《秋兴八景图册》吸收了晋唐时期青绿、金碧山水敷色鲜艳的特点,但是摒弃了浓重刻板的艺术面貌,增强了画面的艺术感染力,也散发着文人典雅的气息。董其昌用色古朴轻盈,既考虑色彩对比,又能色调统一,协调呼应,不觉俗气。如八开之三,山体用较为浓重的青绿设色,树叶用朱砂和赭石设色,表现秋季的红叶,颜色强烈、鲜明、跳跃。此外,他也用草绿、花青等皴染,辅以淡墨作山野杂草的描写,设色细腻、丰富,使全图气韵秀润、潇洒生动。董其昌将书法用笔用于绘画之中,笔法流畅、多变,笔锋轻松、犀利,柔中孕刚,自然率真。

在《秋兴八景图》创作的同年三月,董其昌曾临摹过唐代山水画家杨昇的没骨山水。杨昇擅用色彩描摹山形水色,画风贴近自然本质,设色尤为清新雅致,董其昌主张仿古人之法,自然心领意会,吸取古人之长而融会贯通。董氏之后创作的《秋兴八景图册》在设色方面,清新自然、疏简纯净。其中第四开是全册最精致典雅的一开(图2),无论是在笔法、赋色还是构图方面都散发着惠崇秀美雅致的江南小景气息。这幅画中并没有高山,远山主要施以石青和石绿,与近处的红树相互映衬,视野开阔,呈现出了一股秋高气爽的清新之感。环绕着“绿杨堤”的芦苇在雾霭中时隐时现,芦苇用多种颜色交替绘制而成,没有底墨却色彩斑斓,使人联想到秋波中芦苇恣意摇曳之姿;山石设色明亮,气韵灵透,给人身临其境之感;杨柳枝头点缀着浓墨,浓淡变化之间尽显山水精神。

图2 (明)董其昌 《秋兴八景图册》之四 纸本设色 纵53.8厘米,横31.7厘米 1620年 现藏于上海博物馆

第五开中的景象虽然仍是秋林远山,风格依旧凸显,但是相比于其它几幅,此册设色沉稳,不如前几幅的设色明亮。在这册中,画家不断拉开了山水景象与观者之间的视觉距离,画面中远方的滩涂渐渐模糊,树木山石看起来影影绰绰,缩小的远景给人一种在不断延伸的视觉感受,也渲染了涳濛和寂静的氛围,让人感到落寞惆怅。

第六开的画面疏密有致,设色秀润,潺潺流水之间,青林长松之下,山间屋舍树几许,林中小径无行人。第七开是董其昌临米芾之作,他自题云:“吴门友人以米海岳楚山清晓图见视,因临此幅。”董其昌临摹米芾的《楚山清晓图》,远山如黛,近水如眸,山势雄峻,烟环雾绕,山顶有一抹赭红点缀其上,尽显妩媚之姿。画家特意将视点调高,引导观者将视线由近及远伸向天空,观画犹如在高处俯瞰从山,古木屋舍相映成趣,溪山流泉尽收笔底。第八开,描绘了长江岸边各具特色的石矶,若干水阁掩映其间。画面近处一艘客船在江面上正张帆欲去,远处渔舟数点渐行渐远,远山横亘,淡荡清空,构图精巧,设色轻盈。董氏在最后这册中注明了创作时间是庚申九月重九前一日,其自题云:“是月写设色小景八幅,可当秋兴八首。”可见画家内心浓厚的诗画情意,这样的意蕴恰恰也与其所追求的清高恬静的气质相吻合。

3 《秋兴八景图》与《燕吴八景图》的设色对比

万历二十四年(1596)四月,董其昌创作的《燕吴八景图册》描绘了帝都北京和家乡松江的八处景致。董其昌早年间的山水画设色较为浓重,例如其中的《西山雪霁仿张僧繇》一册(图3),画面以白粉为雪,山石用青绿施色,树木用朱砂设色,红树青山形成了强烈的视觉对比。这幅画作体现了董氏中年时期以红树、青山、白云为特征的重色青绿山水,此种设色风格在之后被董其昌的追随者蓝瑛推向了高峰。《西山暮霭》的设色也十分独特,董其昌以大面积的赭红晕染山峰的山尖,这是由晚霞渲染过后的色彩,给人一种夕阳西下的宁静之美,水阁的屋顶也用了类似山尖的颜色进行了敷染,交相辉映。

图3 (明)董其昌 《燕吴八景图册》之七《西山雪霁仿张僧繇》 绢本设色 纵26.1厘米,横24.8厘米 1596年 现藏于上海博物馆

《秋兴八景图册》为董其昌晚年的精心之作,距离《燕吴八景图册》的创作时间已经过了二十四年,此时的董其昌已归隐山林、豁达洒脱,这是他回归自然后以禅入画的经典之作,以画修心、以笔寄情的董氏也对设色有了更透彻深刻的理解。该图册与《燕吴八景图册》创作的季节不同,此番江南秋景使人感受到了秋天的诗情画意,该册的艺术风格与《燕吴八景图册》对比鲜明,主要差异在于用笔和设色方法,《秋兴八景图册》的笔墨更为复杂多变,构图更为协调精致,设色方面,画家也不再使用之前强烈的色彩对比,而是寓浓艳于平淡之中,浅设色和重设色运用自如,两者相辅相成,设色更为沉稳,但却轻盈至极,这与董其昌的经历和心态息息相关,晚年的董其昌追求画面中真正的“淡”雅之美,在笔墨与色彩间建立了古朴典雅的艺术风格,因而《秋兴八景图册》的画面更为空灵雅秀,寥寥数册却营造了气韵生动、秀润清逸的境界。

4 董其昌设色方法的影响

董其昌被誉为“明朝第一艺术家”,其融会贯通后开创的设色山水画风影响深远,受到影响最深的有“清初四王”,他们信奉董其昌的艺术主张,注重设色,自出机杼,达到了古代山水画笔墨与设色表现的至高境界,还有像吴历和恽寿平这样的正统画家所创作的青绿山水画也或多或少地受到了董其昌的影响。由董其昌开创并统领的“松江画派”更是将董氏画法贯彻到底,以及“武林画派”的创始人蓝瑛及其画派传人也深受影响。再稍晚些,像吴伟、陈洪绶、吴昌硕等都受到董其昌设色山水画的影响。这些画家擅长山水画创作,画面中亦能直接或间接地找到董其昌艺术风格的影子。

恽寿平曾云:“青绿重色,为浓厚易,为浅淡难。为浅淡易,浅淡而愈见浓厚为尤难。惟赵吴兴洗脱宋人之刻画,运以虚和,出之妍雅,浓纤得中,灵气洞目,所谓绚烂之极仍归自然,画法之一变也。”[3]由此可知,“南宗”正统画派推崇的并非设色浓厚,而是浅淡,最高境界则是于浅淡中见浓厚。董其昌的设色作品追求自然淡远、秀润妍雅,其身处红尘,受禅宗美学的影响,渴望悠游山林。清初书画鉴藏家安岐对董其昌山水画的设色方法评价极高:“此法诚谓妙绝千古,若非文敏拈出,必至淹灭无传。今得以古反新,思翁之力也[4]。”可知董其昌的设色方法对后世的影响之大。

5 结语

《秋兴八景图册》整册都加以设色,色彩搭配协调,气韵古朴清逸,是董其昌在人生“多事之秋”的重大考验中交出的一份令人满意的答卷,寄托了画家超然物外的中心思想。八册之中涵盖了董氏丰富的情感,不同比例与明度的色彩表达向我们暗示着此番心路历程,整体古朴妍雅的设色风格寓浓于淡,营造了超凡脱俗、恬淡虚静的艺术境界。董氏巧妙融合了黄公望的笔墨之道和设色方法,开创出了异于前人的青绿山水设色风格,形成了一种具有文人画气质的设色画法,此画法对后世乃至现在都有极为深远的影响。

——记董氏膏方微商爱心团队