国家农业战略科技力量:内涵特征、面临困境与建设路径*

陈诗波,王晓莉

(1.中国科学技术发展战略研究院,北京 100038;2.新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院,乌鲁木齐 830011)

一、引 言

农业是国民经济的基础。农业现代化关键是农业科技现代化,保障国家粮食安全和经济安全的基础是把关键核心技术牢牢掌握在自己手中(陈曦等,2021;刘立等,2021)。习近平总书记指出“国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业都是国家战略科技力量的重要组成部分,要自觉履行高水平科技自立自强的使命担当”。新时期,面对全球百年未有之大变局和农业“双循环”新发展格局,要瞄准现代农业发展重点领域和未来技术前沿,发挥新型举国体制优势,整合优势创新资源,加强国家农业战略科技力量建设,对关系国家农业发展全局的基础性、战略性和前瞻性重大科技问题开展跨学科、跨领域、跨机构的协同创新,增强农业产业链、供应链自主可控能力,保障国家粮食安全。本文首先对国家农业战略科技力量的内涵特征与系统构成进行了界定,并基于农业领域科技创新平台建设、高校和科研院所布局、企业创新能力提升和科技人才队伍建设四个维度对当前我国国家农业战略科技力量建设取得的进展成效进行了总结,然后从科技创新平台统筹布局、前沿学科和新兴学科布局、科研机构基础研究能力、头部企业科研投入和创新能力建设以及高层次科技人才队伍建设等方面对我国国家农业战略科技力量建设面临的问题进行了系统分析,基于此提出了针对性建议。

二、国家农业战略科技力量的内涵特征与系统构成

(一)国家农业战略科技力量的内涵

作为一种新提法,国家战略科技力量具有鲜明的时代特色,其概念内涵也尚在丰富完善过程之中。总体而言,国家战略科技力量建设的根本目的在于打破现有科技力量平衡,培育构建一批具有全球竞争力和引领性的战略性科技力量,以更好地支撑和服务国家战略需要。国内众多学者已从学术角度给出了各自的理解和定义。部分学者基于主体构成的角度对国家战略科技力量进行了界定。如白春礼(2012)将国家科研机构纳入国家的战略科技力量范畴,他认为国家科研机构在国家创新体系中发挥着骨干引领作用,应集中解决新兴、交叉、综合性的前沿科学问题,聚焦未来技术前沿,提出新理论新方法,要开辟新兴前沿方向,创造新知识,为新兴技术提供源头。贾宝余等(2018)认为国家实验室是国家战略科技力量的一种重要组织形态,其核心特征是战略导向、综合集成、前瞻引领和不可替代。肖小溪等(2021)认为国家战略科技力量是国家科研机构、高校、企业(包括高科技民企)等优势力量的集合与协同,主要从事一般科研主体无意或无法开展的高投入、高风险、大团队、长周期的科技创新活动。部分学者则从功能定位的视角对国家战略科技力量分析,强调其战略性和使命性。如朱涛(2018)认为战略科技力量应体现国家意志,发挥战略作用,引领科技水平,是世界科技强国建设的重要主体。李万(2019)提出要加快培育“使命导向”的战略科技力量体系,建构起引领未来的“新型举国体制”,以强化原始创新、加强关键核心技术攻关。樊春良(2021)强调战略科技力量对国家安全与发展以及国际竞争的重要作用;李正风(2022)对“国家”“战略力量”等关键词进行了探讨,强调战略科技力量要有使命、有能力,且具有“战略性”。综上所述,国家战略科技力量是带有中国特色的一种新概念新提法,可以从“定位”“作用”“贡献”“前瞻性”“建制化”五个维度确定一个国家的科技发展水平。国家农业战略科技力量则是在大科学时代背景下,以科学创新为引领,发挥国家建制化优势,围绕国家使命,聚焦农业基础性研究领域和未来农业技术前沿,制定“靶向”性农业科技攻关计划,依靠全国大协作开展跨学科、跨领域的协同创新与技术攻关,解决关系国家农业全局和长远发展的重大科技问题,代表一国农业最高科技发展水平。

(二)国家农业战略科技力量的特征

本质上,国家农业战略科技力量是一种能够突破地域限制和行政壁垒且机制灵活、繁殖能力旺盛的协同创新生态系统。这种新型科技创新力量,更有利于打造科学与农业产业深度融合的新格局、培育聚焦基础研究和前沿创新的新动力、打造学科交叉和农业产业融合的新生态。这些特征具体可表现为以下几方面:

(1)前瞻性:聚焦全球农业科技创新最前沿,放眼世界顶尖农业科技力量开展对标布局。根据世界农业科技发展的趋势和中国重大战略需求,对国内优势科研力量结构进行改革和优化。

(2)战略性:对接国家重大战略需求,以全国农业领域优势学科为牵引,强化人才、研发、产业、市场、资本等全要素协同,集聚高端研究力量,在基础开发、产业培育孵化和产业链构建等方面开展跨学科、大协同的创新活动。

(3)突破性:瞄准全球农业科技前沿和国家粮食安全重大战略需求,以优势学科为牵引、以新型组织模式建设为抓手,统筹布局由政府组织、市场导向、多主体协作和跨界融合的靶向研究组织模式,推动前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。

(4)共赢性:围绕把知识技术变为现实生产力,大尺度重构全国农业科技创新生态体系,实现创新要素有序流动与合理配置、各类创新主体高效协同,搭建起开放协作、耦合共生的创新平台与制度环境。

(三)国家农业战略科技力量的构成和分类

第一层是农业领域国家实验室。通过农业领域国家实验室建设,着力在农业领域提出新问题、认识新规律、获得新知识、建立新理论,拓展认识自然边界,加快提升我国农业基础研究能力,从源头上更好保障国家种业安全、粮食安全。

第二层是重大科技创新平台。包括农业领域全国重点实验室、国家技术创新中心、国家工程技术研究中心、国家现代农业产业科技创新中心等平台载体,是国家实验室的重要补充。这些重大科技创新平台以解决国家农业发展重大战略需求背后的科学问题、突破农业领域关键核心技术为使命任务,产出战略性、关键性、原创性重大科技成果,为农业提供源头技术供给,引领现代农业发展方向。

第三层是世界一流的高校、科研院所和科技领军企业。国家级综合型与研究型涉农高等院校与科研院所,是开展农业理论研究、基础研究的中坚力量,是我国农业高端人才培养的摇篮,也是重大科技创新平台的建设主体或参与单位,是我国农业战略科技力量建设的重要责任主体。如中国科学院、中国农业科学院、中国农业大学、中国热带农业科学院、中国水产科学研究院等部分国家级涉农高校院所主要承担公益研究职能。近年来,我国农业领域涌现出一大批科技领军企业和由企业联合高校院所牵头组建的创新联合体,他们拥有强大的农业技术开发与产品研发力量,同时也建立了相对成熟的商业盈利模式,并逐步具备开展应用基础研究的科研实力,但还需要在前沿技术创新、先进科技成果应用转化过程中进一步增强自主创新能力。

第四层是全球化战略科技人才。即拥有国际顶尖的农业战略科学家、农业科技领军人才、农业青年科技人才和具有全球视野的涉农企业家,这是支撑农业发展的第一资源,也是农业创新发展的核心竞争力所在。

三、我国国家农业战略科技力量建设取得的成效

近年来,我国农业领域国家重大科技创新平台建设、领军企业培育等取得了显著成效,为保障农产品安全、实施乡村振兴战略及打赢脱贫攻坚战等提供了有力的科技支撑。

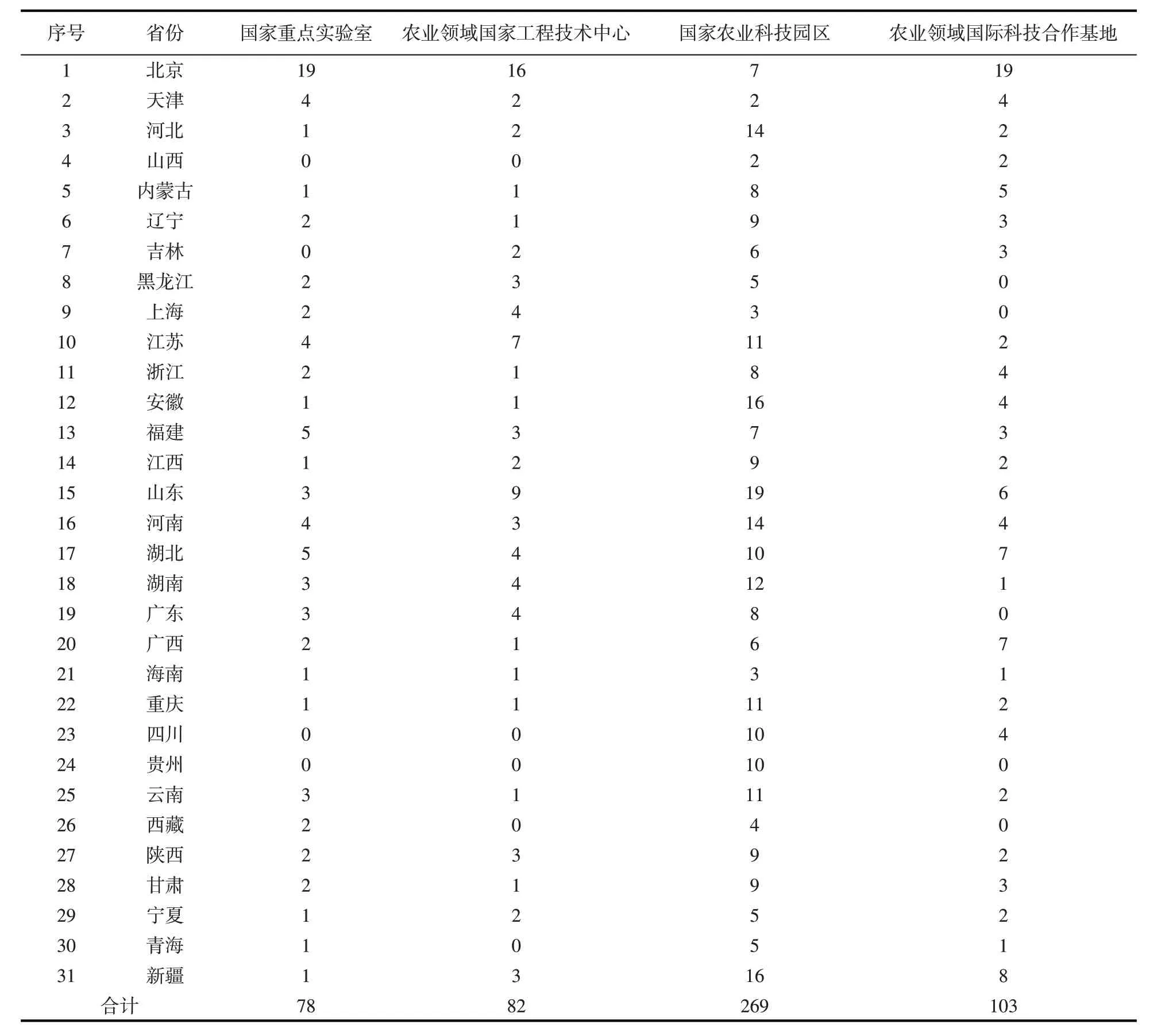

(一)农业领域国家级科技创新平台建设快速推进

农业领域国家重点实验室是我国农业发展的驱动核,而国家工程技术研究中心和国家国际科技合作基地是加快重大科技成果转化、集聚全球科技创新资源的中坚力量。近年来,随着国家对于农业科研愈加重视,农业领域国家重点实验室建设不断加快①国家重点实验室优化重组后改为全国重点实验室,由于统计数据为2019年,所以本文仍然称为国家重点实验室。。统计数据显示(见表1),截至2019年底共有国家重点实验室267所,涉农领域国家重点实验室78个,占国家重点实验室总数的29.2%。其中有40个集中在国家级和省部级的高等院校,如北京大学、中国农业大学、华中农业大学等,占比51.3%;有23个集中在国家级和省级公益性科研机构,如中国科学院、中国农业科学院等,占比29.5%;有17个依托于行业领军企业、科技型企业和转制院所组建成立,如广东省农业科学院畜牧研究所、中国种子集团有限公司、北京大北农科技集团股份有限公司、深圳华大基因研究院等,占比19.2%。同时,截至2019年底,我国农业领域的国家工程技术中心共82家,其中种植业领域国家工程技术研究中心30个;农业类国家级国际科技合作基地103个,占国家级国际科技合作基地数量比重为14.3%②数据截至2019年底,为调查整理而得。自2018年后,科技部不再批复新建国家工程技术研究中心。。“十三五”期间,农业领域国家级科技创新平台建设快速推进,自主创新能力有效提升,并获得包括国家奖、高水平论文、农作物新品种、新兽药等在内的一大批重大科技成果,为农业关键技术突破提供有力支撑(潘江鹏等,2021)。

表1 全国31个省(自治区、直辖市)农业科技创新平台数据汇总(2019年)

(二)农业领域高校和科研院所加速布局

涉农高校和科研院所的重要职责之一便是为农业科技创新活动提供基础理论支撑,为涉农企业培养和输送各类科技人才,是农业科技发展的主要源泉和动力。截至2021年3月底,我国农林类高校共有102所,分布在全国24个省份,其中教育部直属和省部共建的共有35所,占比36%。农业领域的科研院所需要区分农业和林业两个部分,但目前尚未公开关于林业科研机构的具体统计数据,因此本文以农业科研机构为主展开分析。根据最新的《2018年全国农业科技统计资料汇编》数据显示,2018年全国地市级以上农业领域所属科研机构数达到1 016个。从隶属关系看,当前农业农村部属科研机构70个,省属科研机构411个,地市属科研机构535个。从行业布局看,种植业、畜牧业、农机化、渔业和农垦科研机构数量分别占总数的59.68%、12.44%、12.44%、10.48%、4.96%。其中,种植业领域科研机构职工数量最多,占从业人员总数的64.48%;农机化领域科研机构职工最少,占从业人员总数的5.85%(苏国东等,2015)。中国农业科学院、中国热带农业科学院和中国水产科学研究院作为我国农业领域头部科研机构,目前分别有45、9和16个附属研究所。这些涉农高校和科研院所成为我国农业基础研究、应用基础研究和技术创新的重要力量(见表2)。

表2 全国农业科研机构数(按隶属关系和行业分布)

(三)农业领军企业创新能力快速提升

近年来,我国农业领域头部企业国际竞争力及创新能力均快速提升,并在国际科技创新与产业竞争领域逐步占有一定话语权。以种业为例,近年来国内种业上市公司不断加大研发投入,重要农产品新品种不断涌现。新华社《瞭望》周刊援引相关调研数据指出,2019年隆平高科研发占比达到13.15%,登海种业为9.9%、万向德农为5.55%、神农科持为5.2%、荃银高科为4.81%、丰乐种业为2.37%、农发种业为1.19%。尤其是国内种业排名第一的行业龙头隆平高科2017~2019年研发投入占营业收入比重分别为10.14%、12.55%、13.15%,呈现持续增长趋势。2019年我国先正达和隆平高科销售收入年增长率分别为6.3%、5.69%,在全球前十强涉农企业中仅低于丹农(丹麦)。研发投入的持续增长,让隆平高科在新品种培育方面取得重大突破。2020年隆平高科及下属子公司自主培育或与他方共同培育的185个品种获得国家审定通过,其中水稻新品种132个,玉米新品种52个,棉花新品种1个,分别占比23%、6.5%和3.8%。

(四)农业科技人才队伍建设取得明显成效

国家通过项目、国际学术交流、参与大学科计划等方式,有意识地识别、引导、培养大量农业高层次人才,农业高层次人才队伍建设取得显著成效,有效支撑农业经济高质量发展。2013年以来,农业行业研发人员呈现快速增长态势,截至2020年达到32 443人,超过制造行业研发人员数量。同时,博士毕业的研发人员数量超过5 000人,硕士毕业的研发人员数量超过1万人,两者合计占比接近60%(见图1)。

图1 2020年农业行业研发人员学历分布

四、我国国家农业战略科技力量建设面临的问题

我国农业战略科技力量建设在取得重大进展的同时,仍然面临诸多瓶颈和短板,制约着我国农业自主创新能力提升(韩杨,2022)。

(一)农业领域重大科技创新平台布局和建设与农业基础地位不符合

当前我国尚未建立农业领域国家实验室。从农业国家重点实验室布局看,缺乏整体设计,学科布局与专业设置前瞻性不强,与农业关键技术的需求脱节。在生物技术、智慧农业、农业信息技术、重型农机等代表未来新科技革命和前沿技术发展方向的重点领域,仍未建立国家重点实验室、工程技术中心等科技平台,科技创新对农业前沿技术和产业发展的支撑能力不强。从农业大科学装置的数量看,与国内工业领域大科学装置数量比也存在较大差距(工业领域大科学装置有37个,农业仅有2个)。

(二)国家级农业重点学科主要集中在作物遗传领域,对前沿学科和新兴学科缺乏布局

2017年教育部公布的首批“双一流”大学名单共有137所高校上榜,其中农林类高校9所,分别是世界一流大学:中国农业大学(A类)、西北农林科技大学(B类),以及世界一流学科建设高校:华中农业大学、南京农业大学、四川农业大学、东北农业大学、北京林业大学、南京林业大学、东北林业大学。这137所高校建设的“一流学科”中农林领域主要包括作物学、农业资源与环境、生物学、农业工程、食品科学与工程、植物保护、兽医学、畜牧学、风景园林学、林学、草学、园艺学、农林经济管理等,多集中在作物遗传育种领域。而数字农业、农林生物质、农业生物药物、食品储藏与冷链物流、农业装备制造等前沿技术领域较少涉及。此外,我国主要作物品种包括小麦、水稻、玉米、大豆、马铃薯、油菜、棉花等,但在科研力量布局上目前只设置了中国农科院水稻所、中国农科院棉花研究所2个专业研究所,而其他大宗农产品只在作物所或油料所等设置了研究室,科技创新力量较为薄弱。

(三)我国农业科研机构基础研究能力与行业领先水平仍有一定差距

在2021年11月基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)中③数据覆盖时间为2011年1月1日-2021年8月31日。基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)是衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具,它是基于科睿唯安公司(Clarivate Analytics,原汤森路透知识产权与科技事业部)Web of Science(SCIE/SSCI)所收录的全球12 000多种学术期刊的1 000多万条文献记录而建立的计量分析数据库。目前,ESI成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。,全球共有7 558家科研机构上榜,中国上榜机构数为656所(占比约8.7%),上榜高校数为419所(大陆353,台湾55,香港8,澳门3),占比约5.5%。其中农林类高校25所,全国占比约6%④分别是中国农业大学(530)、南京农业大学(685)、西北农林科技大学(701)、华中农业大学(739)、华南农业大学(1093)、北京林业大学(1280)、南京林业大学(1578)、四川农业大学(1648)、福建农林大学(1689)、山东农业大学(1697)、东北林业大学(1806)、东北农业大学(1847)、湖南农业大学(2009)、浙江农林大学(2211)、青岛农业大学(2478)、安徽农业大学(2663)、河南农业大学(2711)、吉林农业大学(3318)、河北农业大学(3392)、沈阳农业大学(3430)、江西农业大学(3673)、山西农业大学(4079)、内蒙古农业大学(4306)、甘肃农业大学(4646)、北京农学院(5609)。,排名最靠前的是中国农业大学(ESI排名第530位)。无论是入围高校数量还是全球排名,都与发达国家存在一定差距。根据Derwent Innovation 全球专利数据库检索数据,2015~2019 年全球生物育种技术领域的专利申请总量为23 133件,其中美国申请量为11 849件,占全球专利申请总量的51.2%;我国申请量为6 338件,占全球专利申请总量的27.28%,位列全球第二,但与美国的行业领先水平相比仍有差距(郑怀国等,2021)。从作物育种专利主要申请机构看,如表3所示,全球作物育种专利主要申请机构排名6~9位分别为我国国家级农业科研院所:中国农业科学院作物科学研究所、南京农业大学、中国农业大学、华中农业大学,作物育种专利授权数量分别为35、16、12、9件,远低于美国排名前三位跨国公司为孟山都(415件)、杜邦先锋(286件)、陶氏(187件)的专利授权数量。我国作物育种领域基础研究已经处于世界领先水平,但申请专利数量远低于美国,新品种产业化严重滞后。

表3 作物育种专利主要申请机构

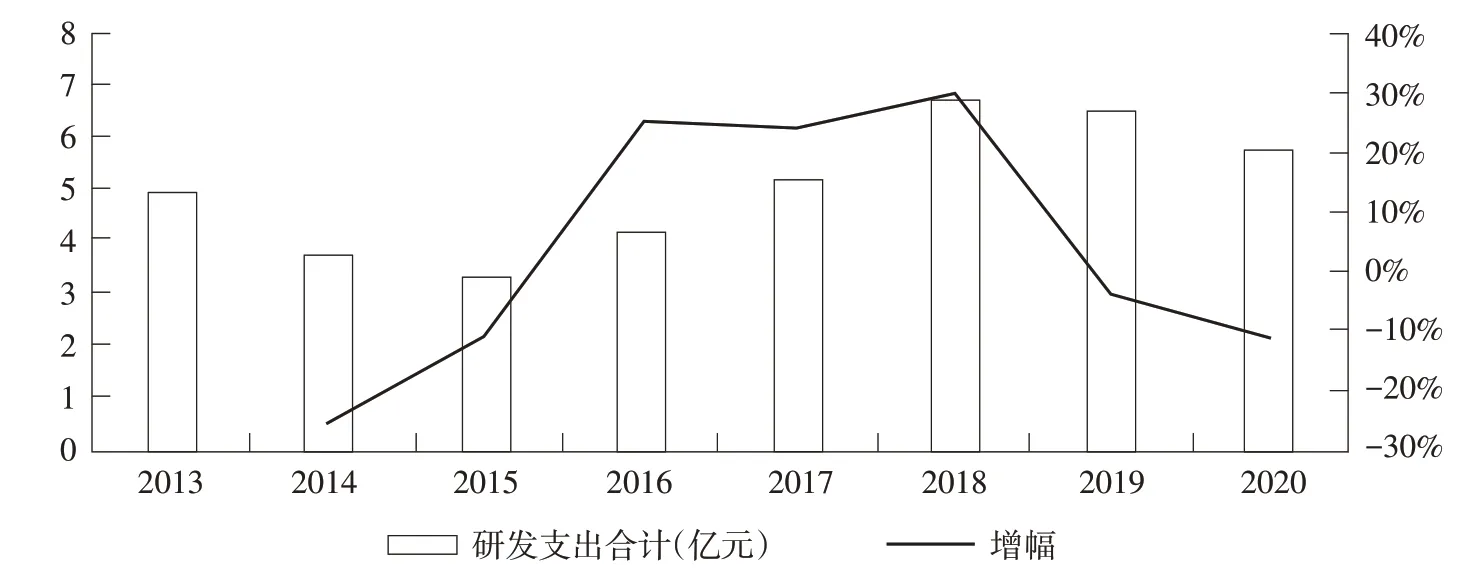

(四)农业头部企业科研投入和创新能力同发达国家农业跨国公司相比差距较明显

我国农业企业绝大多数为中小企业,创新意识薄弱,研发投入不足,核心技术积累不够。《2020中国涉农企业创新能力评价》报告显示,我国涉农企业创新能力总体仍处于中等偏低水平,上市涉农企业研发经费和研发人员投入强度仅为全部上市企业的50%左右。与发达国家农业跨国公司相比,我国涉农企业研发投入差距更大。VilMorin & Cie 公开发布榜单显示,在2017 年世界种业前十强企业中,美国孟山都和陶氏杜邦研发投入分别为15.6 亿美元和15.02 亿美元,市场占有率分别为28.5%和21.5%;我国隆平高科的研发投入为0.49亿美元、市场占有率为1.28%。2019年,我国前50强种业企业年研发投入为15 亿元人民币,仅接近跨国农业公司孟山都公司的1/7(王帆,2020)。2013 年以来,A 股上市公司的研发支出合计最高不超过7 亿元,远低于巴斯夫、先正达、科迪华等全球种业龙头2020 年平均超110 亿元的研发支出(见图2)。

图2 2013~2020年我国A股种企研发支出合计(亿元)及增幅(%)

(五)农业高层次科技人才不足,尤其是前沿交叉学科和新兴学科领军人才和战略科学家十分匮乏

与发达国家相比,我国农业科技人才数量同农业人口总数配比失衡,仅占农业人口的0.06%,而日本为1%,荷兰更是高达2%(刘涛等,2022)。在人才结构上,我国大约有67%的正高级专业技术人才从事种植业、畜牧业和渔业,但在智慧农业、生物种业、生物质能源和智能农机装备等前沿交叉学科和新兴学科的领军人才却相对缺乏。统计显示,2019 年中国科学院院士中农业领域人数仅占2.75%,相比理学领域的61.04%和工学领域的30.12%有很大差距;中国工程院院士中农业领域人数占比为8.11%,远不如工学领域的67.66%、医学领域的12.67%和理学领域的10.07%。

除以上问题之外,由于行政体制条块分割影响,我国涉农高校院所之间相互独立、各自为政,大型科学仪器、科技文献等资源彼此封闭、孤立,创新要素跨单位、部门和区域流动与开放共享程度偏低,致使农业科技创新资源配置分散和重复低效,难以形成创新合力。同时,我国科技人才大量集中在高校和科研院所,由于高校院所管理体制束缚,科研人员向企业流动比较困难。加上各级政府立项注重“短平快”,致使国家农业战略科技创新体系效能不强,缺乏牵引力强、影响力大的高质量成果,难以满足现代农业区域化、专业化和产业化发展的现实需求(王晓君等,2020;孙锐等,2022)。

五、推动国家农业战略科技力量发展的建设路径

新时期要以农业现代化和高质量发展为目标,整合国内外创新资源,强化国家农业战略科技力量建设,切实增强农业基础研究和应用基础研究,着力攻克一批农业领域“卡脖子”技术和关键核心技术,提升科技支撑和引领农业农村高质量发展的能力(黄季焜,2013)。

(一)加快推动农业领域国家实验室建设,增强农业基础研究与原始创新能力

根据新一轮科技革命发展趋势及我国农业发展重大技术需求,重点在育种、重型农机、生态环境、生物技术、农业智能化、农产品质量安全等关键领域优先部署建设若干国家实验室。近期要加快建设崖州湾种子国家实验室,打造“南繁硅谷”,强化种子重大科学问题和“卡脖子”关键技术难题攻关,全面提升我国种子科技原始创新能力,确保我国种业战略安全。支持国家实验室在管理运行模式、资助体系、独立法人制度、资源共享机制等方面进行“先行先试”,构建中国特色国家实验室管理体系。探索组建以农业国家实验室为中心,联合农业领域高校院所、龙头企业和农业国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家技术创新中心等共同组成若干细分领域的国家农业战略科技力量建设联盟,整合优势科技资源。依托国家重点研发计划部署实施一批农业科技创新重点专项,集中突破一批农业重点领域“卡脖子”技术,快速提升我国农业科技原始创新能力(房世杰等,2019)。

(二)加快重大前沿学科与综合研究平台建设,促进农业融合创新发展

贯彻“藏粮于地、藏粮于技”战略,重点围绕现代种业、农机装备、农业信息化、农业资源环境等关键领域开展重点学科布局,强化涉农高校基础研究能力建设。着力加强农业生物技术、农业信息技术、智能化农业工程控制技术三大领域的战略研判,引导国家和省级农业科研院所的技术创新与应用研究向融合创新方向发展。依托农业国家实验室、国家重点实验室和工程技术研究中心等重大科研创新基地,在生物种业、重型农机、农业信息技术、智慧农业等重点领域建立一批前沿交叉综合研究平台。通过优势学科重组,实现涉农高校与国家级农业科研机构强强联合和优势互补,形成新的学科优势,促进资源共享、技术交流和团队协作,增强农业前瞻性技术攻关能力。

(三)优化农业科技投入结构,加快在关键技术领域形成突破

加强农业生物技术、农业信息技术、智能化农业工程控制技术等重点领域的战略研判,开展综合性、体系化的跟踪评估,引导研究开发向融合创新方向发展。在此基础上,根据农业未来发展、重大核心技术进行国家重点研发计划专项布局,优化农业重大基础研究领域投入结构(高芸等,2019)。探索设立国家农业科学基金,吸引社会资金投资前沿领域自由探索研究,针对农业领域跨学科、跨地域、跨行业、跨机构的科技项目或计划进行资助。推进政府投入向基础研究倾斜,推行农业科技攻关“揭榜挂帅”制度,扩大经费“包干制”试点范围,建立符合科研规律的项目经费预算、审计和财务管理机制。建立农业科技重大战略任务直接委托机制,集聚农业信息技术、生物技术、低碳技术等前沿领域,采用定向择优或定向委托方式,支持农业龙头企业联合涉农高校院所等开展协同攻关,加快在基础性通用性关键技术领域形成突破。

(四)健全和完善高端人才制度体系,夯实国家农业战略科技人才储备

农业国家战略科技力量建设的关键是高水平战略人才培养和引进。对此,逐步完善中国特色的战略科技人才培养体系,从立项、评估和激励等方面大力推进体制改革(董照辉等,2022),建立“科学家本位”管理体系,重构资源配置体系,切实保障课题研究科学家主导权。加快构建与国际接轨、有利于高层次创新人才成长和发展的科技人才制度体系,加大海外农业高层次人才引进力度。以重大科研项目为抓手,支持国内高校、科研机构与国外研究机构共同设立国际科技创新平台以及联合发起大科学计划,引导国内科学家积极参与国际重大前沿科技研究,培养具有国际视野、较强科研能力的战略科技人才。

(五)培育高能级农业企业创新联合体,打造农业战略科技力量新引擎

强化企业创新主体地位,支持优势涉农企业牵头,整合行业内高校、科研院所和上下游企业等创新资源,联合打造一批平台型、网络型、高水平企业创新联合体,明确各创新主体功能定位,建立分工明确、风险共担、利益共享的机制。其中,农业高校主要从事利润低、研发周期长的基础研究,提供农业科技源头供给;科研机构主要承担利用原创技术加强应用技术研究的职责;企业的关注点则主要聚焦在利润较大的应用研究和新产品开发。支持企业创新联合体合作共建联合实验室、多学科交叉的前沿新型研发机构,鼓励企业创新联合体牵头承担农业领域国家重大科技项目,联合开展关键核心技术攻关。通过政策引导涉农企业及民间资本投入农业科研,提升我国农业技术创新与应用转化能力。

(六)全方位加强农业领域国际科技创新合作,深度融入全球农业创新网络

大力推动创新国际化平台建设。针对重点领域核心技术,加快与欧盟、日本、以色列等农业技术发达国家合作建立一批联合实验室或创新平台,引进国际高端农业科技人才,聚集国际化科研创新团队,吸纳世界优质生物资源和关键技术。积极发起和参与国际农业大科学计划。依托现有国家级科研计划积极参与欧洲“地平线2020”农业领域、全球干旱生态系统等国际大科学计划,加强同发达国家合作伙伴沟通与合作,尽早将正在执行的国家科研项目与发达国家大科学计划合作结合起来,深度融入全球科技创新网络,努力实现引领性原创成果的重大突破。建立一整套与国际接轨的过程管理体系和绩效指标体系,确保农业国际科技合作顺利实施。