村庄维持土地行政性调整的效应评估与动因解析*

徐志刚,耿朝阳,陈 品

(1.南京农业大学经济管理学院,南京 210095;2.南京农业大学金善宝农业现代化发展研究院,南京 210095;3.常州工学院经济与管理学院,江苏 常州 213032)

一、引 言

二轮承包以来,在“生不增、死不减”这一农村土地分配基本法律规范约束下,中央对土地行政性调整的政策导向始终处于收紧状态,但以公平为前提的土地行政性调整在基层却时有发生。土地行政性调整被认为是解决农村人口变化引致土地分配不公的重要途径,而人口变动的常态化是土地行政性调整存在的基础。国家为确保农业生产高效率,规定土地承包方之间为了方便耕种或者各自目的,可以向发包方备案后对属于同一集体经济组织的土地承包经营权进行互换;然而出于激励农户增加地力等土地长期投入考虑,在多地发包方严格抑制农户实际土地行政性调整内在需求的释放背景下,二轮承包后的十年间,进行过土地行政性调整的村庄比例高达40%(陶然等,2009);为什么现实中很多村庄依然会在村民集体决策下保持定期和不定期的土地行政性调整行为?一方面,农村作为熟人社会,过分失衡的人地比会影响邻里关系,甚至影响农村社会和谐稳定;因而在部分村庄,村干部和农户会通过集体决策促使土地行政性调整行为的发生,实现社会公平的功能,从而维护农村集体内部的相对平衡发展。另一方面,随着社会经济水平的不断提高,兼业户比重不断增加,大多数小农户出于机会成本考虑,会减少单位农业面积劳动投入时间,对待农业的精心程度降低,因而基于方便耕种、提高农业效率而进行土地行政性调整的农户比例下降。现实中更多基于寻求村内相对公平而提出土地行政性调整诉求。

现有研究从土地制度本身的公平性进行广泛深入的研究,认为土地行政性调整是维护村内公平与社会公平的重要保障;但也有学者从产权稳定性角度批判土地行政性调整行为会增强农户对产权不稳定的预期,抑制对农地的投入,进而减少粮食单产造成农业低效率。诚然,维护土地行政性调整的动态公平有利于促进农村社会稳定,但频繁调地一方面会增加基层治理成本,另一方面可能也会对农户的生产、投资行为及农业生产效率带来影响。然而,林毅夫(2005)认为当前我国农村小农户的实际土地耕地面积较少,只能通过精耕细作增加单位面积收益,土地行政性调整对以粮食单产为代表的效率损失影响不大;Wang 等(2022)研究得出土地细碎化会加剧农田废弃程度,当中国的平均地块面积增加1亩时,农田废弃率会下降16.8%。综上,农户出于自身利润最大化可能不仅不会因为土地行政性调整而降低农地投资,反而部分人均耕地少且对土地依赖程度高的农户,会因为土地行政性调整后实现了村内相对公平、缓解了耕地过度细碎化的程度而实现劳动力供给更优配置。

目前乡村振兴背景下乡村治理行为更加有效,而城市化的高速发展使农户对土地依赖程度减弱,且我国土地禀赋条件整体差异较大,村庄在农户集体决策下仍会保持定期和不定期的土地行政性调整,其背后的理论逻辑条件是什么?现有文献绝大多数基于农业效率损失角度认为应抑制土地行政性调整行为,而我国农户经营规模较小、耕地过度细碎化的现实背景决定土地行政性调整引致的地权不稳定对农户生产投资无显著影响的研究结论意味着其对生产效率的影响也没有预期中明显,但该结论也有待进一步验证。当前,各地二轮承包将陆续到期,有必要对土地行政性调整在公平和效率方面的效应给出客观的分析和评判,同时就现阶段维持村庄土地行政性调整的因素予以分析和考量,这对维护农户村内公平和推进土地制度调整具有重要的现实意义和政策含义。

综上,目前学者仍未对土地行政性调整产生的公平与效率效应形成一致观点。基于此,本文将重点讨论以下问题:土地行政性调整是否有助于促进土地的合理分配、缩小农户间的收入差距,即存在公平效应?如果存在,这种效应重点会受哪些因素影响?是否会因为土地的强行分配导致效率上的损失?土地行政性调整村庄得以维持的动因有哪些?与已有研究相比,本文可能的边际贡献是:在中央对土地行政性调整行为采取收紧政策下,大部分村庄会严格落实政策坚持不调地,然而也有相当比例村庄一直维持土地行政性调整,剖析其背后的原因与效果,对于做好三轮承包地期限的接续延展和农村和谐稳定有重要作用。

二、文献综述与理论分析

作为大部分农户最主要的生产要素,土地分配会影响农民的粮食生产决策和经济收入(金松青等,2004)。已有研究从权属公平的角度分析土地行政性调整行为,认为其作用在于维护农村社会公平与稳定。张佩国(2006)认为土地行政性调整能满足传统公平伦理基础,维护农户成员权的需要,李力东(2017)通过山东某村个案研究认为土地行政性调整会促进村内公平的实现;张红宇(2002)通过分析现有土地制度认为土地的社保功能可抵御农户在非农就业中面临的风险,维护社会稳定;杨继瑞等(2021)分析认为新中国成立以来土地制度调整内核实际上是在个人与集体的天平“定盘星”上考量与抉择。但是这种权属公平在性别差异下有较大异质性,张林秀等(2005)认为新的土地承包安排不利于实现农村妇女的土地权益。现有研究从经济学视角实证分析土地行政性调整产生的公平效应较为鲜见,只有郑淋议(2021)在土地行政性调整对公平影响的研究中指出,土地行政性调整可显著降低承包地基尼系数,促进土地分配公平。

土地行政性调整产生的效率影响方面,多数研究基于产权稳定性视角解释土地行政性调整会使土地资源产生误配,对效率造成损失,导致粮食单产下降。姚洋(1998)研究指出土地行政性调整每增加一次,粮食单产平均下降1.5%;Brandt等(2002)通过研究中国农村地区土地政策发现农地调整会影响粮食单产的提高;许庆等(2005)研究得出土地调整破坏农民土地使用权的稳定性预期,从而削弱农民长期投资的激励意愿。也有学者持不同意见,认为农地产权投资只会对没有土地再分配经验的农民产生积极影响,同样有大量学者认为土地行政性调整对农户生产投资影响不大。Man等(2022)基于村庄调查的结果解释因为中国农地属于集体所有,因人口增长而经常在全村范围内重新分配并未损害农民的土地产权;徐志刚等(2021)研究指出即使在产权稳定基础上,农户也不积极投资,规模户亦较少增加投资;林毅夫(2005)研究认为由于农户土地经营规模较小,土地使用权不稳定并未制约农户生产性投资;钟甫宁等(2009)通过研究土地产权与农户生产投资关系指出土地行政性调整带来的地权不稳定对农户生产投资影响不大。

现有对土地行政性调整的研究也有从影响因素出发,集中研究农户特征、乡村治理、制度保障等方面对其影响。郑志浩等(2017)认为在各个时期农民对土地调整的要求都很强烈;农民缴纳医疗和养老保险对土地行政性调整的影响,目前学者也未能得到一致的结论,Shi(2022)认为享受医疗和养老保障并未降低其土地调整的倾向,然而商春荣等(2013)则认为农户享有医疗、养老保险后,其土地调整倾向会显著降低。同时,绝大部分学者对村庄主体(例如村委会、村小组)在土地行政性调整中发挥的作用给予充分肯定,陈义媛等(2019)研究发现土地调整需要村级组织和村集体共同努力,形成村庄秩序;Li等(2018)研究指出地方当局对村庄土地的行政再分配随着房地产活动水平的提高而增加,村级民主的发展减轻了这种影响。然而,也有学者认为现阶段宗族组织会推使土地行政性调整行为成为自身寻租的工具,而非村民公平诉求的响应者,使村民土地权益受损(仇童伟等,2019)。

在国家对土地行政性调整采取“生不增、死不减”的背景下,尽管现有研究较一致地认为应限制土地行政性调整的次数和范围来保证农业生产的效率,然而课题组调研结果显示,二轮承包至2017 年间,仍有高达36.72%的村庄坚持土地行政性调整行为。现有研究中只有部分强调当前土地调整政策存在一定滞后性,而鲜有文献强调可以根据农户的调地需求和村庄的调地条件来维持土地行政性调整行为。因而,其产生的效应与动因的耦合理论机制值得进一步研究(见图1)。

图1 村庄土地行政性调整的分析框架

首先,村庄作为一个决策单位,参与决策的对象主要是村干部与农户,目标是实现社会成本收益最大化。维持土地行政性调整村庄的起点一般是农户有较高的调地需求,这决定了土地行政性调整行为在村庄内发生时满足法定化程序,同时村干部也希望通过满足村民调地需求来实现村民满意度的整体提高,进而达到善治的目标。具体而言,当村庄内有相当比例的二轮承包后人口净增长的农户家庭或过多的人口净减少的农户家庭,均会导致村庄内部实际耕地资源分配偏离公平轨道,产生农地资源与劳动力资源误配的状况;加之农户基于土地细碎化的现实考量,以期通过土地行政性调整增加人均耕地面积和户均耕地面积,发挥土地行政性调整的公平属性,合理规划农业生产行为和农户投资决策,降低单位面积劳作时间成本;同时,当下乡村振兴过渡期农业收入占农户收入比重仍是不可忽视的一部分,特别是在部分农业产业发达省份,失衡的人地结构加剧了村庄内部的农业收入差距,不利于村内相对公平的实现,激发农户的调地需求。三者合力共需为土地行政性调整在部分村庄内发生提供了先决条件。

其次,维持土地行政性调整村庄的某些条件也使调地行为成为现实可能,这些条件会减少土地行政性调整过程中面临的现实冲击和对冲部分潜在负面的影响。长时间看,农地资源一直作为农户社会保障的“蓄水池”,而近年来随着农村养老金水平的接续提高和部分村庄农地整域流转出租,农户某种程度上可享受更加完善的社会保障福利,进而弱化了对农地社会保障的部分需求,当村庄集体讨论决策时会基于未来预期收入可衡量选择支持土地行政性调整行为;加之,随着城市化发展,越来越多农村年轻人迁移到城市生活定居,虽然这其中有相当一部分户籍仍在村庄内部,但参与村庄事务管理的意愿极低,这使得村庄内部社会结构更加单一化,同性或者同宗族等关系纽带更容易协商促进调地行为的发生,大大降低了调地的协调成本,使得土地行政性调整行为在村组之间更易实现;同时,乡村振兴事业的蓬勃发展和乡村人才的大量涌现,完善的土地纠纷解决机制会帮助村干部和农户合理、公平解决土地调整过程中的边界不清、土地肥力差异等纠纷,一定程度对冲部分土地行政性调整行为潜在负面的影响。

最后,土地行政性调整行为发生与否的影响主要体现在公平效应与效率效应两方面。从公平效应看,实行土地行政性调整前,失衡的人地比无疑与承包地的法定公平伦理观念背离。通过土地行政性调整可实现农地资源在村庄内相对公平的再分配;同时,农地资源是农户获得农业收入的重要来源,通过调整可提高村民在农地资源和农业收入的公平满足感,这必然对维持和谐的干群关系和维护基层社会的稳定有重要作用。效率效应方面,虽然现有部分研究强调土地行政性调整会抑制农户的农地投资进而导致农业的低效率。但徐志刚等(2021)研究认为即使在不调地村庄和时期内,农户也不积极投资,甚至规模户亦不积极投资(陈洁等,2012;钱克明等,2013);且迫切需要调地的往往是人均耕地少且对土地依赖程度高的农户,农业收入是其重要的家庭收入来源,调地后可能在经营耕地上有更多的劳动和物化投入;最后,现实中我国农户土地流转期限普遍较短,农户在自有地上的投资高于在转入地上的投资(杨柳等,2017),调地行为发生对土地长期限流转和投资的负面影响不会太大。

基于上述分析,提出以下两个研究假说:

H1:村庄土地行政性调整次数会缩小村内人均耕地面积和人均农业收入的差距,即存在公平效应。

H2:村庄农户调地需求(如耕地禀赋差、土地细碎化程度高、人均农业收入差距大)是土地行政性调整的基本动力,但村庄实际进行调地还需要良好的调地条件(如养老社会保障水平高、宗族关系和谐、地方具备土地纠纷解决机制等)。

三、计量经济模型与数据

(一)模型设定

为研究土地行政性调整在土地分配方面的公平效应,本文选用OLS模型进行估计。具体的模型设定如下:

式(1)中,δs用两个变量测度①考虑该变量可能因同一村庄内土地资源禀赋、农户特征等因素会存在较大差异,因而是通过农户层面人均耕地面积求得。,δs1表示v村第t年的人均耕地面积标准化标准差、δs2表示v村第t年的人均耕地面积标准化极差,用来衡量土地行政性调整的公平效应;adjvt2表示v村第t年的实际调地次数;contvt表示一组的控制变量,主要有流转比例、户均地块数、郊区村、男性人口比例、人均耕地面积、土葬比例、信息获取等;cropvt表示v村第t年的作物种类;fv表示省份固定效应;ft表示时间固定效应;εvt表示相应的残差项;α、β、λ、θ为待估参数。

土地行政性调整产生的公平效应还体现在村庄内人均农业收入差距上,基于此,同样选用OLS模型估计土地行政性调整对农户人均农业收入的影响。具体的模型设定如下:

式(2)中,δy用两个变量测度,δy1表示v村第t年的人均农业收入标准差、δy2表示v村第t年的人均农业收入极差;adjvt2表示v村第t年的实际调地次数;contvt表示一组的控制变量,主要有村委会离乡镇政府距离、平地比例、流转比例、灌溉比例、非集体产权机井比例、男性人口比例、初中及以下学历村干部数量、初中及以下学历村干部数量与调地次数交叉项、农业保险、文盲及小学学历劳动力比例、非农收入比例、人均耕地面积、宗庙数量等;cropvt表示v村第t年的作物种类;fv表示省份固定效应;ft表示时间固定效应;εvt表示相应的残差项;α、β、μ、η为待估参数。

为验证土地行政性调整对农业生产效率的影响,采用OLS模型进行检验。具体的模型设定如下:

式(3)中,借鉴姚洋(1998)、Brandt 等(2002)的研究,Yieldvt表示v村第t年的粮食单产,用来衡量土地行政性调整产生的效率效应②本文粮食单产、受灾程度变量是通过农户地块层面数据取均值代理村庄层面求得。,判断是否会导致农业生产效率的损失;adjvt2表示v村第t年的实际调地次数;contvt表示一组的控制变量,主要有女性农忙雇工价格、平地比例、流转比例、灌溉比例、非农收入比例、乡镇农技员数量、非集体产权机井比例、信息获取、村内合作社数量、政府是否对规模经营补贴、受灾程度等;cropvt表示v村第t年的作物种类;fv表示省份固定效应;ft表示时间固定效应;εvt表示相应的残差项;α、β、γ、δ为待估参数。

为研究维持村庄土地行政性调整的动因解析与影响机制,分别选用Probit 模型、OLS模型进行估计。具体的模型设定如下:

式(4)中,Adjvt用两个变量测度,Adjvt1表示v村第t年是否进行过土地行政性调整、adjvt2表示v村第t年的实际调地次数;contvt表示一组的控制变量,主要有人均农业收入标准差、人均耕地面积、户均地块数、最大姓氏比例、村中是否有部门解决土地纠纷、养老保险比例、地形特征、平地比例、未发包的土地面积、村委离市区政府距离等;fv表示省份固定效应;ft表示时间固定效应;εvt表示相应的残差项;α、β为待估参数。

(二)数据来源与变量描述

本文数据来自南京农业大学经济管理学院粮食生产情况课题组分别于2015 年、2018 年对黑龙江、浙江、河南、四川4省16个县市128个村庄跟踪调查数据。考虑到我国不同地区农业现实差异较大,为使样本能较好反映全国层面土地行政性调整产生的公平与效率状况,课题组基于经济发展水平和区域分布随机抽样确定了上述4个省份作为样本省份,在各省域内依据同样原则选择4个县市8个乡镇中的32个行政村进行面对面实地访谈。调查问卷由课题组主要成员带领有丰富调研经验的研究生到实地访问完成。问卷内容涉及当地的农业生产,土地承包、调整和确权概况和基本经济社会情况等。本研究采用128个村庄两期256个样本数据进行回归分析。

具体变量及说明如表1所示。

表1 变量说明及描述性统计(N=256)

四、实证分析结果

(一)样本村土地行政性调整情况

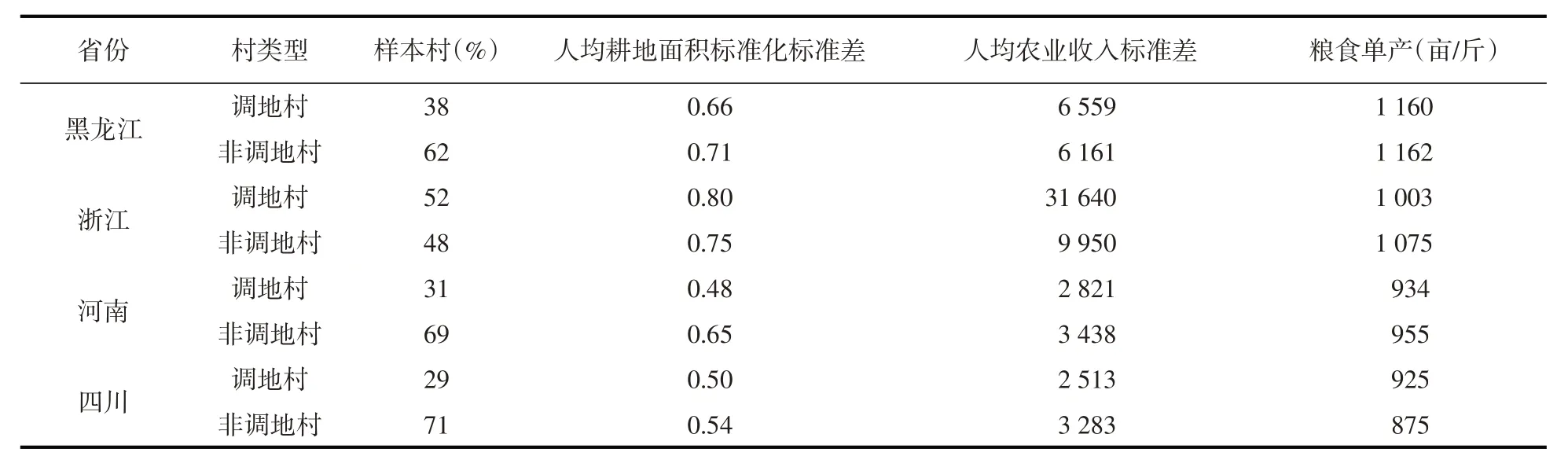

四省样本村土地行政性调整与农户耕地、收入差异及粮食单产如表2所示。黑龙江调地样本村比例为38%。调地村人均耕地面积标准化标准差为0.66,人均农业收入标准差为6 559,粮食单产为1 160亩/斤,非调地村庄三指标依次为0.71,6 161和1 162亩/斤。浙江调地样本村比例为52%,人均耕地面积标准化标准差为0.80,人均农业收入标准差为31 640,粮食单产为1 003亩/斤,非调地村三指标依次为0.75,9 950 和1 075 亩/斤。河南调地样本村比例为31%,人均耕地面积标准化标准差为0.48,人均农业收入标准差为2 821,粮食单产为934亩/斤,非调地村三指标依次为0.65,3 438和955亩/斤。四川调地样本村比例为29%,人均耕地面积标准化标准差为0.50,人均农业收入标准差为2 513,粮食单产为925亩/斤,非调地村三指标依次为0.54,3 283和875亩/斤。黑龙江、河南、四川3省调地村耕地与收入差异均小于非调地村,而四省调地村和非调地村粮食单产无明显差异。

表2 样本村土地行政性调整情况

(二)土地行政性调整的公平效应研究

表3汇报了土地行政性调整对人均耕地面积的估计结果。模型估计结果显示,土地行政性调整次数对人均耕地面积标准化标准差、人均耕地面积标准化极差均有负向影响,且分别通过1%、10%统计显著性水平检验,研究假说1得到验证,说明土地行政性调整的确会缩小村庄内部人均耕地面积的差异,有利于村内土地的平均分配,存在公平效应。其他控制变量的估计结果也基本符合预期。

表3 土地行政性调整对人均耕地面积的估计结果

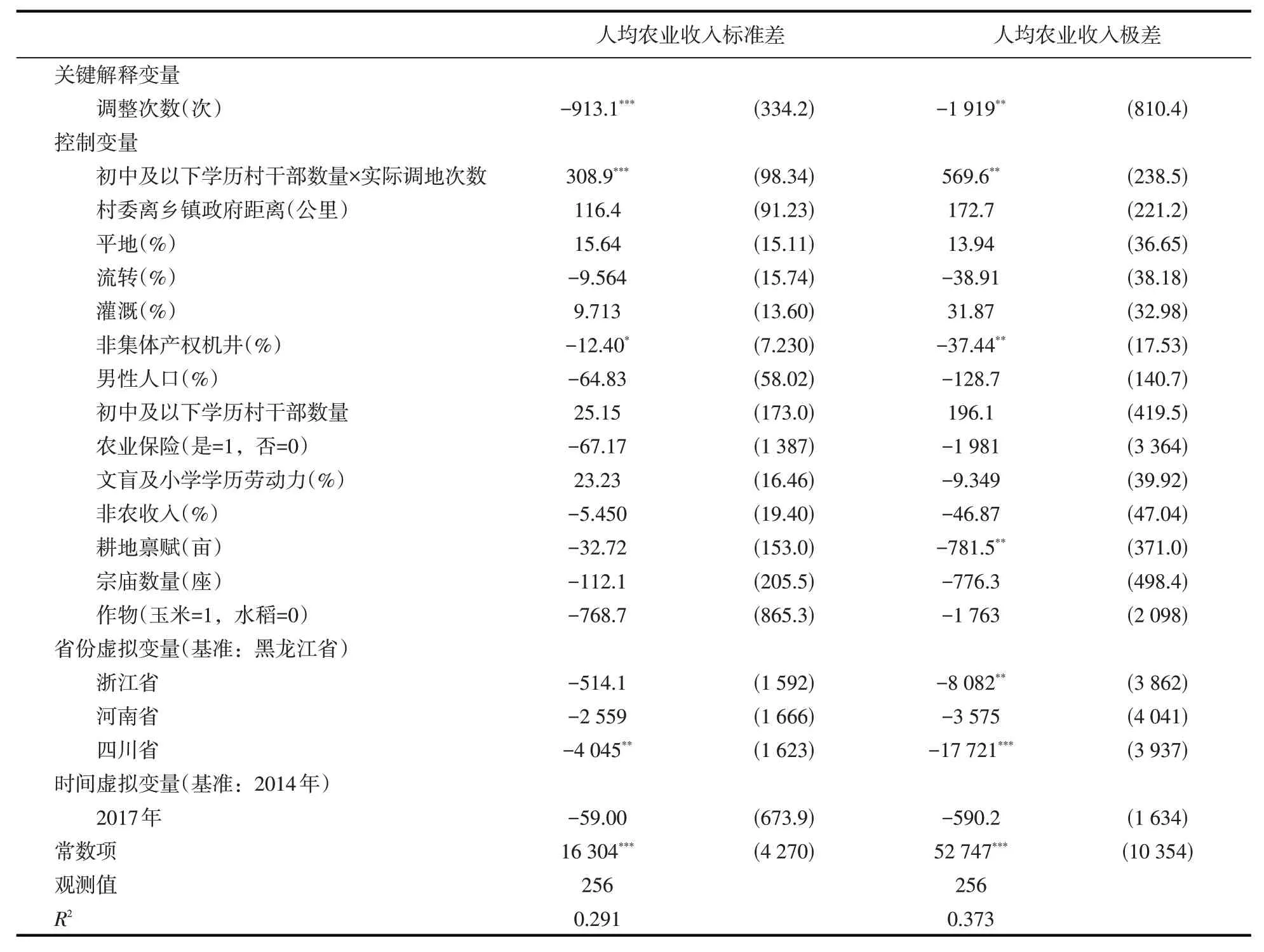

表4汇报了土地行政性调整对人均农业收入的估计结果。结果显示,土地行政性调整次数对人均农业收入标准差、人均农业收入极差均有负向影响,且分别通过1%、5%统计显著性水平检验,研究假说1得到验证,说明土地行政性调整的确会缩小村庄内部人均农业收入的差异,有助于实现村庄内部的相对公平。其他控制变量的估计结果也基本符合预期,初中及以下学历村干部数量与实际调地次数交互项为负,且分别通过1%、5%统计显著性水平检验,说明在村干部学历整体水平较低的村庄,土地行政性调整次数对村庄内部人均农业收入差距缩小的促进作用被弱化。这一结果与罗必良等(2019)的结论类似,当亲友中有村干部成员时,人均承包地面积会增加,且这部分农户家庭有人口增加时,会增加所在村庄土地行政性调整次数。本文控制了村干部的学历特征,结果更为稳健;推测可能的原因是学历较低的村干部对国家政策的认知和执行存在偏差,也不排除村干部在土地行政性调整过程中有寻租行为,这也会弱化土地行政性调整带来的公平效应。这一结果与郑淋议(2021)的结果一致,当家庭中存在村干部,会挤出其他农户公平效应,实现村干部自身效用最大化。

表4 土地行政性调整对人均农业收入的估计结果

(三)土地行政性调整的效率效应研究

表5汇报了土地行政性调整对粮食单产的估计结果。模型估计结果显示,土地行政性调整次数对粮食单产无显著影响,因此,不能证明土地行政性调整会导致效率的损失。这一结果与钟甫宁等(2009)的研究结果相似,即土地行政性调整带来的地权不稳定对农户生产投资影响不大,因而对产量的影响不显著。

(四)村庄维持土地行政性调整的动因解析与影响机制研究

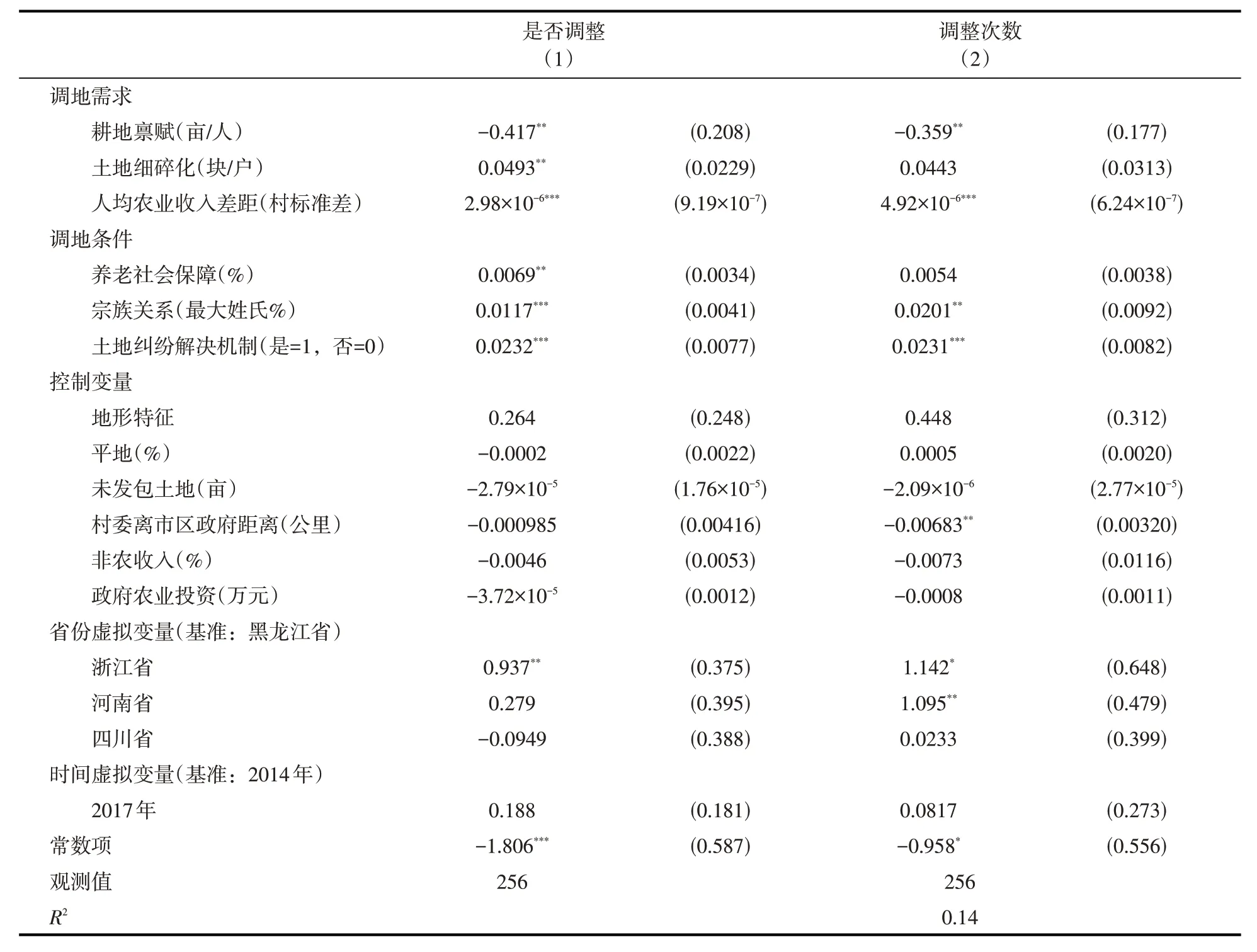

表6 汇报了村庄维持土地行政性调整的动因解析与影响机制的估计结果,研究假说2 得到验证。其中模型(1)是Probit 模型的估计结果,模型(2)是基于普通最小二乘法(OLS)的估计结果。模型的估计结果显示,调地需求方面,耕地禀赋对是否调整、调整次数均有负向影响,且均通过5%统计显著性水平检验,同时土地细碎化对是否调整有负向影响,通过5%统计显著性水平检验,说明土地禀赋条件比较差的村庄会促进调地行为的发生和调地次数的增加;人均农业收入差距对是否调整、调整次数均有负向影响,且均通过1%统计显著性水平检验,说明当村内农业收入差距较大时,土地行政性调整行为会发挥公平属性。调地条件方面,养老社会保障比例对是否调整有正向影响,通过5%统计显著性水平检验,说明随着养老保险缴费比例的增加,农户社会保障水平提高,土地的社会保障功能被弱化,这也对调地行为的发生起到推动作用;宗族关系对是否调整、调整次数均有正向影响,且分别通过1%、5%统计显著性水平检验,说明当村内最大姓氏比例较高时,内部社会结构力量单一,协调的交易成本低,也会促使调地行为的发生和次数的增加;村中有土地纠纷解决机制对是否调整、调整次数均有正向影响,且均通过1%统计显著性水平检验,说明其为土地的行政性调整过程中出现的纠纷解决提供了制度保障,提高了后续调整行为发生的可能性,有利于土地行政性调整发挥最大化的公平效应。其他控制变量的估计结果也基本符合预期。

表6 村庄维持土地行政性调整因素的动因解析与影响机制的估计结果

五、结论与政策建议

(一)结论

本文基于黑龙江、浙江、河南、四川4省两期调查数据,分析土地行政性调整对公平、效率效应的影响和村庄维持土地行政性调整的动因。研究表明,土地行政性调整会促进土地的公平分配,同时有助于缩小农民收入差距,但同时低学历村干部的存在会弱化这一公平效应。土地行政性调整对粮食单产的影响不显著,说明随着农村经济社会条件的变化,土地行政性调整潜在的效率负面影响并不明显,相反,其公平效应尤其显著。诚然,土地行政性调整发挥积极作用需要一定条件,在具备调地需求(耕地禀赋条件较差、土地细碎化程度较高、村内农户收入差距较大)和调地条件(养老社会保障水平较高、村庄内部社会结构单一、村内有土地纠纷解决机制)的村庄,土地行政性调整行为可维持并发挥其积极作用。

(二)政策建议

第一,正视农民土地行政性调整的公平诉求,利用好土地行政性调整产生的公平效应。在土地行政性调整政策始终处于收紧状态的背景下,面对部分村庄维持土地行政性调整的普遍性以及持续性的现象,应将其纳入农村基层工作的常态化管理中,避免“一刀切”的情况,在保障农民土地权益、维护农业、农村社会稳定发展的同时,为土地政策调整留有窗口。

第二,优化村干部队伍和土地行政性调整机制,降低调地过程中寻租的可能性。应加强对村干部的培训和继续教育,继续实施驻村工作队计划、乡村第一书记、大学生村官、挂职锻炼等项目,提高乡村村干部整体服务意识与责任担当,使土地行政性调整行为成为推动基层社会和谐治理的重要一环,为做好土地承包期延展提供组织动力。

第三,从调地需求出发,同时关注调地条件,审视维持村庄土地行政性调整的条件。推进人地关系紧张地区在允许范围内由村民自行集体协商进行土地行政性调整的制度保障,充分发挥土地资源村内配置的公平属性,防止村内人均收入差距过大威胁基层社会的和谐稳定;同时还要推进基层土地纠纷解决机制的成立,降低农户土地纠纷解决的交易成本。