东北黑土区耕地生态承载力动态评价及预测分析*

崔宁波,王 婷,巴雪真,罗 伟

(1.东北农业大学现代农业发展研究中心,哈尔滨 150030;2.东北农业大学经济管理学院,哈尔滨 150030;3.黑龙江省科学院,哈尔滨 150001)

一、引 言

东北地区是我国重要的粮食生产基地,其粮食生产水平直接影响国家粮食安全。手中有地,心里有底。耕地作为不可替代的物质载体,是构成东北地区粮食综合生产能力的坚实基础。其中,黑土地作为耕地中的“大熊猫”,更是依托得天独厚的资源优势,成为东北地区发挥国家粮食安全“压舱石”和“稳压器”的重要保障。然而,由于长期用养失衡,东北黑土区逐渐由林草自然生态系统演变为人工农田生态系统,土壤理化性状与生态功能退化现象愈发明显(韩晓增等,2018),黑土区正由“生态功能区”逐步向“生态脆弱区”过渡(姜明等,2021),黑土生态承载能力日渐趋弱,严重影响了东北地区粮食生产的可持续性,威胁着国家粮食安全和区域生态安全。在推进国家“藏粮于地、藏粮于技”重大战略背景下,厘清黑土区耕地生态承载力时空格局演变基本规律,挖掘黑土生态系统本底承载能力与研判未来黑土生态安全趋势走向,成为当前用好养好黑土地的关键前提。

耕地生态承载力是权衡区域耕地生态安全状况的重要尺度,目前对于耕地生态承载力的研究主要集中在耕地生态承载力的内涵界定(孙秀锋等,2013)、测度评价(靳亚亚等,2020)、驱动因素及预警分析等方向(高艳珍等,2021;朱高立等,2021)。耕地生态承载力的概念由生态承载力衍生而来,是以生态承载力理论为基础,资源环境承载力为约束的统一体,侧重于对单项土地类型耕地的生态系统生物容量性与生态功能性展开研究(王锦等,2019)。在耕地生态承载力评价方面,多借助状态空间法(沈威等,2019)、PSR模型(杨枝茂,2019)及生态足迹法(赵兴国等,2011;崔宁波等,2021)实行测算评估,其中生态足迹模型基于系统完备的定量分析范式被广泛应用于区域资源可持续发展状态研究,为进一步追求评价结果准确性,现有研究还通过扩展生态足迹成分(刘利花等,2020)、引入能值理论(张云兰,2019)和净初级生产力(王琦等,2018)等方法充实完善生态足迹模型。在耕地生态承载力驱动机制方面,已有研究表明农业生产活动和社会经济发展是造成区域耕地生态安全值下降的关键要素(郑华伟等,2015),同时人口密度与自然环境等方面约束会驱使耕地生态系统功能与内部环境逐渐退化(高艳珍等,2021)。在预警分析方面,已有学者基于TOPSIS模型和ARIMA模型对耕地生态安全警情演化历程进行模拟分析(李政等,2018;麦丽开·艾麦提等,2019),还有学者采用灰色GM(1,1)模型预测耕地生态足迹与生态承载力的变动趋势(赵兴国等,2011),以期为区域耕地资源有效调控和生态协同治理提供科学参考。

综上所述,有关耕地生态承载力的研究成果丰硕,但仍存在一定拓展空间,例如在研究方法应用上,现有研究对于生态足迹模型中的参数设置缺乏针对性,学者通常基于全球或国家公顷尺度标准下的耕地转换因子实行测算,但由于耕地生产能力与潜力的地域差异,导致研究结果有偏于区域耕地生产实际;另外,在研究区域选择上,多数学者将视角聚焦于国家、省、市等行政区划单位,而鲜有涉及东北黑土地区的耕地生态承载力与生态状况相关研究。为此,本文以东北黑土区为考察对象,利用“省公顷”度量体系改进的耕地生态足迹模型,对耕地均衡因子与产量因子进行修正,真实刻画东北黑土区耕地生态承载力时空格局演化特征并探寻其变动的主要因素,最后运用灰色预测模型对该区耕地未来可持续发展能力实施预测。本文旨在切实反馈东北黑土区耕地生产能力与黑土地的生态安全态势,为科学防控黑土耕地退化问题、合理规划黑土资源分配以及有效落实黑土保护工程提供依据支撑,同时也为促进黑土耕地资源可持续开发利用,提升东北地区粮食产能与保障国家粮食安全提供科学参考。

二、研究区域及数据来源

(一)研究区域及数据来源

东北黑土地主要分布在三江平原、松嫩平原和辽河平原,土地面积124.86万公顷,行政区域分布涵盖黑龙江省、吉林省、辽宁省以及内蒙古自治区的东部地区(汪景宽等,2021)。本文根据东北黑土地的分布情况,选取黑土和黑钙土在松嫩平原一带集中分布的部分城市,另外参考近年来黑土地保护利用重点遴选地区,鉴于地理实际与政策信息导向,选择东北黑土区13个地级市作为研究的基本单元。

本文数据主要源于2007~2019 年《中国统计年鉴》《黑龙江统计年鉴》《吉林统计年鉴》《辽宁统计年鉴》以及相关地市统计年鉴,各种生物产品的热值来源于《农业技术经济手册(修订本)》,其中个别生物产品的单位热值以近似指标代替,其余部分缺失数据通过查阅各市国民经济和社会发展统计公报与相关网站补齐。

三、研究方法

(一)改进的耕地生态足迹模型

本文聚焦于东北黑土区耕地生态安全问题,若采用传统全球公顷或国家公顷尺度下的耕地生态足迹模型,难以客观呈现黑土耕地资源的生态面貌。为了准确把握中小区域尺度生态承载力与生态足迹的现实特征与演变历程,学者通过引入“省公顷”计量准则,深入探寻分析省域内各市县及小城镇等区域范围内生态系统安全状况。由此考虑本文研究对象特征,借助“省公顷”耕地生态足迹模型,综合考量黑土区耕地生态足迹和生态承载力的发展水平,研究东北黑土区耕地生态超载问题,确保研究结果更贴切区域实际生态状况。

“省公顷”尺度是以单位省公顷土地的平均生物生产力为基准,由于各类土地平均生物生产力不同,需要采用均衡因子使之转化为标准面积进行比较,即使是同类土地的生产力也存在地域差异,同样需要借助产量因子调节转换才能直接对比。因此,在计算东北黑土区耕地生态承载力与生态足迹时,首先需要获取省域尺度内耕地均衡因子和所辖地市耕地产量因子等重要参数,具体测算过程借鉴张恒义等(2009)的研究。

1.均衡因子和产量因子测算

均衡因子是指全省某种生物生产性土地的平均生物生产力除以全省所有生物生产性土地的平均生物生产力。计算公式如下:

式中,ri为省域内第i类生物生产性土地的均衡因子,s-n公顷/公顷;是指第i类生物生产性土地的平均生产力,109焦耳/公顷;是指省域内全部生物生产性土地的平均生产力,109焦耳/公顷;Qi是指第i类生物生产性土地的总生物量,109焦耳;Si是指第i类生物生产性土地的生物生产面积,公顷;表示第i类生物生产性土地的第k种产品产量,千克;γik表示第i类生物生产性土地的第k种产品的单位热值,103焦耳/千克。

产量因子等于各地市某类土地的平均生产力除以该省的所有同类土地的平均生产力。具体计算公式如下:

式中,yij指j市第i类生物生产性土地的产量因子;指j市第i类生物生产性土地的平均生产力,109焦耳/公顷;Qij指j市第i类生物生产性土地的总产出,109焦耳;Sij指j市第i类生物生产性土地的面积;(pik)j指j市第i类生物生产性土地的第k种生物产品的产量,千克。

2.耕地生态盈亏测算

黑土区耕地生态承载力是指:在特定时空范畴内为人类从事各项活动以及消纳废弃污染物所能提供的黑土资源总量,不仅反映了黑土生态系统对于人类活动与发展的能动反馈能力,也体现出黑土生态空间对于资源和环境的供给与包容能力。计算公式如下:

式中,EC为区域总耕地生态承载力;ec为区域人均耕地生态承载力;a为人均耕地生物生产性土地面积;y为耕地产量因子。另外,在计算耕地生态承载力时还需扣除12%的生物多样性保护用地。

耕地生态足迹又称耕地生态占用,从需求角度考量了能够持续提供资源与消纳废物的黑土耕地资源数量。计算公式如下:

式中,EF为区域总耕地生态足迹;N为区域总人口数;ef为区域人均耕地生态足迹;i为耕地消费项目类型,根据东北黑土地区生产特点,选择水稻、玉米、小麦、大豆、薯类等作物作为主要消费项目;r为耕地均衡因子;Ci为第i种消费项目类型的人均消费量;Pi为省域内第i种消费项目年平均产量。

耕地生态盈亏指耕地生态承载力与耕地生态足迹的差额,计算公式如下:

式中,ED为耕地生态赤字,ed为人均耕地生态赤字,ED/ed<0;ER为耕地生态盈余,er为人均耕地生态盈余,ER/er>0。

(二)灰色预测模型

灰色预测GM(1,1)是灰色数列预测中普适性较强的一类模型,其实质是将原始的时间序列经过转换生成新数列,再由整理过的数据列建立模型预测目标对象未来的发展趋势。此方法以“少数据建模”为特点,对数据样本要求较为宽松,简化了运算过程,而且思路创新,定性定量结果分析统一,被广泛地应用于社会、医学、生态等领域研究。由于数据可获性因素,本文以东北黑土地区2007~2019年人均耕地生态足迹和承载力的测算结果作为原始数据,即模拟期,基于灰色预测GM(1,1)模型对该地区未来10年的耕地生态承载力与可持续发展能力研判评估。

四、结果与分析

(一)东北黑土区耕地均衡因子与产量因子

从均衡因子的计算结果来看,东北黑土区内黑吉辽各省耕地生产能力存在一定差距,黑龙江耕地生产能力相对较优,吉林次之,辽宁最低(见表1)。2007~2012年,东北三省耕地均衡因子均历经先降后升趋势变化,2013~2019年表现为轻微幅度波动,且基期黑土区耕地均衡因子处于峰值状态。

表1 2007~2019年东北黑土区耕地均衡因子

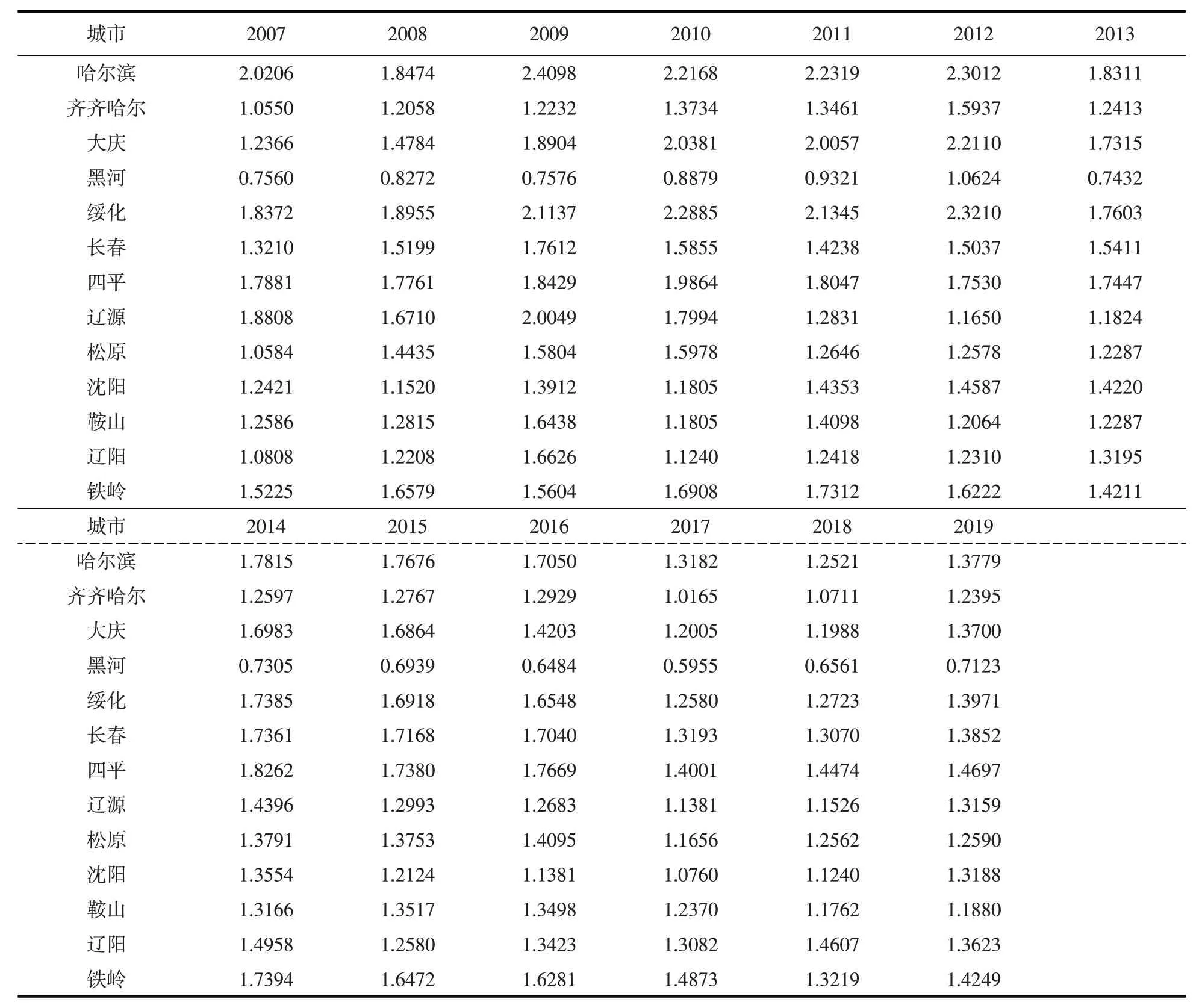

东北黑土区内13 个地级市耕地产量因子如表2 所示,由结果可知,东北黑土区耕地生产能力在2007~2019 年大致呈先升后降趋势变动,个别城市除外,且哈尔滨市耕地产量因子最高,黑河市最低,这与地区耕地面积和产出水平直接关联,近几年耕地产量因子持续下跌,间接反映出黑土资源被过度耗用的不争事实。

表2 2007~2019年东北黑土区耕地产量因子

(二)东北黑土区耕地生态状况时间演变分析

1.东北黑土区整体耕地生态状况时间演变分析

东北黑土区耕地生态足迹大致呈上升态势,总耕地生态足迹从2007年2.6867×107公顷升至2019年2.9990×107公顷,增长趋势显著(见图1)。究其原因,黑土区耕地生态足迹的变动过程与东北地区粮食生产状况密切相关,粮食产量增加年份往往伴随着耕地生态足迹的增加,由于东北黑土区主要依托水稻、玉米、大豆等主粮作物经营,粮食增产间接反映了地区人口对耕地资源需求能力增强,占用程度加剧,从而促使耕地生态足迹进一步扩张。另外,黑土区人均耕地生态足迹由2007年0.4974公顷/人增至2019年0.6470公顷/人,增长率为30.08%,黑土区内人口因素动荡幅度较弱,所以人均耕地生态足迹演变历程与区域总耕地生态足迹走势基本保持一致。

图1 2007~2019年东北黑土区耕地生态状况

东北黑土区耕地生态承载力整体呈先升后降趋势变动,且人均耕地生态承载力的演化过程与总耕地生态承载力大致统一(见表3)。黑土区耕地生态承载力以2012和2017年为时间节点分别展现出不同的变化过程,2007~2012年总耕地生态承载力呈平缓增长态势,涨幅为21.40%;2012~2017年表现出明显下降趋势,减幅达32.99%;2017~2019 年又呈缓慢回升状态。由生态承载力内涵与计算公式可知,耕地面积和产量因子的变化均会引起耕地生态承载力产生同方向变动,短期内耕地扩张效应对于粮食产业发展具有正向促动作用,但长此以往高度集中的生产行为,打破了耕地生态系统适度平衡状态,诱发黑土耕地承载优势潜质退化,造成黑土区耕地生态承载力下降的现实局面。

表3 2007~2019年黑土区各市人均耕地生态足迹与生态承载力

由耕地生态足迹与生态承载力比较可知,黑土区整体处于生态盈余状态,且大致可划分成三个阶段,2007~2012年耕地生态足迹与生态承载力同时呈上升趋势,现阶段黑土资源禀赋极高,耕地总量足以承载区域农业向好发展与经济结构调整,生态盈余空间十分富足;2012~2017年耕地生态足迹继续保持增长趋势,生态承载力却转为下行态势,表明黑土产出行为逐渐偏离适度生产模式,盈余空间尤为狭隘;2017~2019年耕地生态足迹与生态承载力同步呈攀升局势,这得益于国家和政府已经意识到保护黑土的必要性和紧迫性,推进地区有序实施黑土地保护工程,并于2017年颁布了《东北黑土地保护规划纲要(2017—2030年)》,政策措施取得一定成效,但依全局形势而言,区域耕地生态状况濒于平衡临界状态,情势不容乐观。

2.东北黑土区各市耕地生态状况时间演变分析

东北黑土区内大部分城市耕地生态足迹表现出平稳上升趋势,齐齐哈尔、黑河和绥化等七市的耕地生态足迹明显高于辽阳、鞍山和沈阳等其他六市,且黑河耕地生态足迹数值最高,鞍山最低,原因在于鞍山耕地有效需求能力不足及主要农作物产出效益相对落后。2011~2015年,除铁岭出现轻微波动外,其余各市耕地生态占用强度日渐加深。2015~2019年,域内61.54%城市耕地生态足迹呈下滑走势,碍于黑土壤层内部功能退化以及外部政策环境约束等客观因素,耕地高强度产出行为趋向收敛,人地矛盾冲突也略有缓和。

东北黑土区内各市耕地生态承载力总体呈先升后降的演化历程,黑河除外,哈尔滨、齐齐哈尔和大庆等七市耕地生态承载能力显著优于辽源、鞍山和沈阳等其他六市,其中绥化耕地生态承载水平最高,主要归因于绥化农田广阔,黑土肥沃,为地区农业产业发展提供了优异的作业条件。2011~2015年,超出50%城市耕地生态共容能力出现倒退,黑河下降幅度达到了17.85%。2015~2019年,各市人均耕地生态承载力持续低走,而黑河由于近年来加快生态循环农业建设,致力提升耕地质量与生态安全,整体生态环境有所改善。

通过各市耕地生态足迹和生态承载力变动可知,除黑河发生严重的耕地生态赤字情况外,剩余地区耕地生态承载力数值均略高于耕地生态足迹,综合而言黑土区内耕地资源尚处于可持续开发利用阶段,但从耕地生态系统可拓空间视角考量,研究发现2007~2019年以来黑土区内耕地生态盈余空间伴随时间演变存在减缩趋势,各市所面临的耕地生态环境问题越发严峻,当前黑土耕地资源占用强度已接近瓶颈期。

(三)东北黑土区耕地生态状况空间演化分析

为进一步探究黑土区耕地生态状况空间格局演化特征,将2007~2019年黑土区内13个城市人均耕地生态盈亏测算结果划分为6 个等级,除耕地生态赤字外,其他划分区由低到高依次表示低、较低、中、较高和高层次的耕地生态盈余水平,并借助ArcGIS进行空间可视化分析。由此可知,东北黑土区总体呈“中间高、两端低”的耕地生态空间分布,且东部地区耕地生态盈余能力高于西部地区,北部黑河耕地生态境况最为脆弱,始终位于生态赤字区(见图2)。这种区位差异一方面取决于黑土资源的地理分布特征,黑龙江拥有可耕作黑土占我国黑土总面积50%以上,优质耕地资源可获更高的产出绩效;另一方面与区域人口密度和农业生产方式紧密联系,单位耕地用途与实施强度存异促进黑土区耕地形成多元化生态空间格局。2007 年,黑土区内38.46%城市耕地生态盈余达到中等以上级别,哈尔滨、绥化和四平位于盈余高值区,沈阳、辽阳和鞍山处于生态平衡临界区,此时黑河人均耕地生态赤字水平为-0.3963公顷/人。

图2 2007~2019年东北黑土区耕地生态盈亏分布

2011年黑土区耕地生态状况整体向好发展,西部地区好转倾向较为明显,辽源则存在一定程度生态退化现象。其中,西部地区的齐齐哈尔和大庆通过计划落实地方耕地和基本农田保护工作,搭建政府与社会多方共同参与的耕地保护责任利益体系,有效提升了区域耕地保有量和生态承载量。虽然辽源耕地面积同样显现增长态势,但由于水稻和玉米等核心粮食作物单位产出效率低下导致耕地产量因子大幅度下降,继而造成该市耕地生态盈余空间减缩。此外,剩余其他城市耕地生态状况基本保持稳定。

2015年黑土区耕地生态盈余水平略有下降,黑河耕地生态赤字局势日趋严重。哈尔滨作为省会城市流动人口迅速上涨,人均耕地占比不断减少,耕地生态安全压力剧增。齐齐哈尔和大庆初期通过扩张耕地面积提高单位粮食产量,但为追求长期高效的耕地经济产出,化肥农药等农业投入品不断增加,粗放式的土地生产模式以及对生态环境的忽视导致耕地衍生功能逐渐退化。长春由于第一产业发展需要扩增农业生产规模建设,不仅增强了耕地生态系统的资源环境包容能力,盈余空间也进一步拓宽。

2019年黑土区耕地生态状况逐步趋于衰退方向发展,近40%的城市濒于耕地生态平衡临界状态。其中哈尔滨、大庆、绥化和铁岭耕地利用强度难以适配黑土发育,同时面临严重的水土流失与侵蚀问题,耕地肥力衰退,粮食生产与生态环境的胁迫效应日益突出。齐齐哈尔、长春和四平耕地利用效率不高,耕地产出绩效难以保障区域资源-环境-社会经济协调发展。松原耕地生态状况由生态盈余高值区过渡演化为较低划分区。另外,黑河由于农业生产结构严重失衡,致使人均耕地生态赤字增至-0.9325公顷/人。

(四)东北黑土区耕地生态盈亏预测分析

本文通过模拟2007~2019年黑土区人均耕地生态足迹和生态承载力的演化趋势及特征,预测研究区未来10年耕地生态安全状况,预测模型如下:

式(9)为人均耕地生态足迹模拟方程,式(10)为人均耕地生态承载力模拟方程,通过对灰色预测模型进行评价检验可得,式(9)中后验比C=0.3396,小概率误差P=1,式(10)中后验比C=0.3833,小概率误差P=0.9023,基于模型拟合精度等级可知,上述两个模型均达到了“好”的标准,此外结合预测值与实际值之间的对比结果看(见表4),模型相对误差也在合理范围内,可信度较高,因此可以用来进行预测。本文应用灰色GM(1,1)模型对黑土区2020~2029年人均耕地生态足迹和生态承载力预测的具体结果见图3。

图3 黑土区人均耕地生态足迹与人均耕地生态承载力预测

表4 黑土区人均耕地生态足迹与人均耕地生态承载力预测值与实际值对比

从预测结果可知,黑土区未来一段时期内人均耕地生态足迹将以年均2.78%的速度平稳增长,到2029年增至0.8323公顷/人,反映了居民为实现粮食增产与经济增长不断提高黑土耕地占用率,黑土资源需求量不断增加,其已成为农业生产过程中不可或缺的关键要素。黑土区人均耕地生态承载力则以年均0.95%的速度缓慢降低,到2029年降至0.6082公顷/人,黑土地将持续遭受外部因素干扰破坏,同时面临着土壤有机质流失、耕地地力不足和产出能力匮乏等潜在威胁。整体层面上,2020年人均耕地生态盈余已接近黑土耕地生态系统承载容量上限,2021年黑土区首次展现出人均耕地生态赤字的局面,随时间推移生态赤字程度不断加深。由此可知,必须采取一系列有效措施积极改善黑土内部生态环境,转变现有农业发展模式迎合耕地实际生产能力,否则区域耕地生态安全状况将进一步恶化。

五、结论与政策建议

(一)结论

本文利用2007~2019年黑土区13个地级市的面板数据,基于“省公顷”耕地生态足迹模型,围绕时间和空间两个维度对东北黑土区耕地生态状况的动态演化特征和未来发展趋势进行系统研究。东北黑土区肩负着保障国家粮食安全的重要使命,但在农田生产建设中往往忽视了耕地资源的生态保护,一些无序失当的粮食生产行为打破了黑土生态系统的平衡状态,导致区域耕地生态状况发生变动。研究发现:第一,黑土区耕地生态足迹整体呈波动上升趋势,耕地生态承载力表现为先升后降的趋势变动,黑土区逐步从耕地生态盈余优势区演化为耕地生态平衡临界区,黑土耕地资源耗用已达瓶颈期;第二,黑土区内耕地生态状况分区差异显著,总体呈“中间高、两端低”的空间分布格局,并由两端集聚向中部地区扩散转移逐渐趋于均衡发展;第三,通过预测分析可知,未来10年间黑土区耕地生态承载力日渐趋弱,而耕地生态足迹持续扩张,且随时间推移逐渐暴露耕地生态赤字局势,黑土耕地资源利用将陷入不可持续发展阶段。

(二)政策建议

第一,定期开展耕地质量等级评价工作,摸清黑土地“家底”。黑土区内各期耕地生态安全状况区域差异显著,必须因城施策,有序落实黑土地保护举措,优化耕地利用布局,统筹黑土数量、质量与生态全方位管控。具体而言,对于耕地生态状况相对稳定的中部地区给予全面系统的生态维护,将耕地生态基底相对脆弱的两端城市划为重点生态恢复区,切实考虑区域自然资源条件和农业生产特征,修复耕地生态系统屏障与服务功能,实现黑土区耕地生态面貌的协调发展。

第二,推行绿色农业生产方式,维持黑土健康状态。黑土区内化肥、农药等农业投入品施用过度,土壤生态功能退化问题严峻。一方面应从黑土本底的承载作用着手,因地制宜筹划休耕轮作等农地养护行动,培肥地力,减缓黑土生产压力,提升耕地生态空间承载容度。另一方面,以绿色发展理念为农业生产的指导思想,转变传统重经济、轻生态的农业经营模式,实行最严格的耕地保护制度,保障黑土生产活力和产出效率。

第三,依托科技创新力量,支撑延续黑土地保护与利用。大力推广黑土地保护性耕作技术,改良土壤内部环境、消减土壤深层障碍约束,有效提高耕地资源利用率。通过现代农业技术装备与信息支撑,强化黑土生态建设和农业产业服务之间的智能管控,推动地区农业现代化发展进程。此外,积极建设打造“龙江模式”和“梨树模式”等东北地区典型黑土保护示范区,并将技术成果逐步向外扩展延伸,促进黑土资源实现永续开发利用。