浅析唐代带翼石狮的造型艺术特色和文化内涵

摘要:本文以唐代带翼石狮为例,浅析同时期石狮造型的发展演变、艺术特色及其背后所蕴含的时代文化内涵。作为唐代蹲狮的典型代表,“望天吼”“飞天羽翼”体现出佛教本土化与中国传统神话的结合,而盘长纹首次出现在我国的石狮造型雕刻之中,呈现出特定时期的社会文化内涵。

关键词:唐代石狮;造型艺术;文化内涵

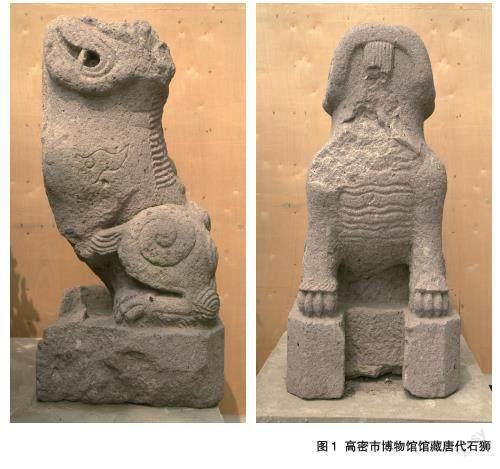

狮子是我国传统石雕艺术中喜闻乐见的题材,但狮子并不是中国本土的产物,作为从西域引进的物种,狮子从东汉开始进入中国[1],如今已经有2000多年的历史。人们笃信狮子在佛教中的地位,又认为它能够震慑鬼神、辟邪祈福,于是其造型逐渐出现在雕塑和装饰当中,散发出鲜明的主观表达意味和浓郁的民族文化特色。其既来源于现实生活中的动物原型,又远高于现实生活中的自然形态,且在时代发展过程中,自然图式服从于艺术图式,狮子的艺术造型逐渐被纳入中国文化系统之中,汲取了中国传统文化中的精髓,又加以兼收并蓄,由此,浑厚博大的艺术图像符号沉淀为中华民族传统的精神标志和象征标识。在众多艺术题材中,石狮雕塑形象独树一帜。这些造型各异的石狮最早出现在汉代帝王、贵族、官员等的陵墓前神道两旁具有护卫性质的石刻群中,在唐代达到兴盛。在山东省高密市博物馆就存放着这样一对唐代石狮(图1),其因历史悠久、造型古朴、雕刻精美、威猛霸气,具有重要的历史、文化和艺术价值,因而被评定为国家一级文物。

一、高密市博物馆馆藏唐代石狮的基本情况

1995年,这对唐代石狮出土于高密市密水街道谭上村北,为石灰石质,高90、最宽处44、纵44厘米。呈蹲坐状,昂首挺胸,傲视上空,怒目四视,张口怒吼,胸部及四肢肌腱强劲有力、结实刚挺,自上而下散发着雄强不羁的霸气。从整体上看,首尾协调,振奋挺拔,摄人心魄,令人望之生畏,在畏惧中又油生出几分景仰。

唐代中期以后,唐代石狮的代表风格初步固定下来,由行走式转变为蹲踞式,气势磅礴[2]。这个时期的石狮头部用料巨大,鬣毛排列成螺卷状,雕刻技法更显成熟,且在细节处加强了刻画。从整体来看,唐代石狮的体积都比较大,体型饱满而稳固。因体量大小不同,表现出的气势也不同。体量大的石狮,首先从视觉空间的体积感上就有一种压制感,能够达到彰显主人身份地位和震慑吓退鬼魅的目的。从姿态上看,石狮主要有走狮和蹲狮的区别。其中,蹲狮身体往前倾,前腿往后收,狮头的体积越来越大,几乎占据了整体造型的三分之一,面部由舌头外露向张嘴露齿转变[3]。这对狮子显然是唐代蹲狮的典型代表。

二、高密市博物馆馆藏唐代石狮的造型艺术特点及其文化内涵

(一)“望天吼”造型生动传神、方圆并蓄、动静结合

高密市博物馆馆藏的这对唐代石狮子,不仅造型写实,而且采用洗练的圆雕手法,利用大的团块塑造形体,保留了石材的整体感。头上饰角、肩上翅膀以及身上花纹都已不见,仅在局部和表面采用线刻和浮雕的手法,对一些细部特征进行了一些画龙点睛的处理,中国传统造型艺术中的表现手法得到了充分的运用。其使用的石料,雕刻之前是较完整的长方体,雕刻工匠循石造型,利用石料的体积大小和自然特性來进行构思雕刻,物尽其才,尽显石狮的粗砺浑厚。石狮身体的团块感与四肢鬃毛的线条感相结合,既饱满稳定又细致优美。整体造型不再像汉代石狮那样讲求写实逼真,也不再以平地上的走势为主,渐渐转变成为规整的蹲式[4],反映出唐代凝练厚重的审美风格。

除阴刻祥云外,这对石狮的整体和各部分形态也处理得非常好,优美、威武,符合当时人们的理想图像期待。如整个姿势呈蹲立状,头高昂,双目圆睁,作朝天吼状,形似“望天吼”,亦称“狮子吼”,将猛兽发出呼号时的动态和口型刻画得生动传神。蹲式静穆庄严,吼声振聋发聩,这种动静结合的表现方式大胆创新。石狮四肢承重保持稳定,后坐力蓄势以待。从侧面看,狮头昂首向天,上身前倾,仿佛下一秒就要往前扑倒,呈现出昂扬的运动态势,营造出高不可攀的视觉感受,欲动先静,静中蕴动。石狮胸部变扁平,胸部鬃毛浅刻,有平行波浪纹饰。圆弧线镌出宽大嘴型,颌下浅刻数缕胡须,齐刷刷垂直。其中,颌下有须也是唐代石狮的典型特征。石狮背部鬃毛分梳两侧,正中自上而下,从与耳齐高处沿脊梁骨一直到尾部,共七个圆球,连续排列。尾部分股卷曲,呈多个螺旋球状、波浪状,动感十足,所刻线条既简洁又精细,流畅自然。背部与踏座几乎垂直,背部与头部夹角变大,几乎成平角,头部鬃毛与背部过渡不明显,显得石狮整体特别的刚直。石狮的踏座为长方形台体,前面凹进,与石狮整石雕凿相连,这些都与唐代石狮大气饱满、威武雄强的时代风尚相符,具有重要的历史价值和欣赏价值。方圆并蓄的造型风格在这对石狮上体现得淋漓尽致,彰显大唐威武雄壮的盛世气概。

(二)“飞天羽翼”承载世俗审美,浪漫主义与现实主义融合

2000年前传入中国,入乡随俗后的狮子造型艺术与中国传统的升仙神化思想相结合,出现了狮形翼兽的形象,承载着人们护佑平安、辟邪驱恶的美好愿望和情感寄托[5],之后便一直流传下来。比如模仿飞鸟羽翼,让狮子具备“飞翔”功能的翼,曾一度是汉代石狮造型中翼的主要表现形式[6]。不同于西方翼狮的展翅飞翔状,中国狮子的翼常收敛附在肩肋旁,这也是东西方传统文化的差异表现:内敛低调与外放张扬。这种带翼神兽有一种超越自然的神性美,具有神秘的传奇色彩。

值得注意的是,虽然随着世俗审美和社会思想的取舍,肩上带翼的造型手法逐渐消失,但在高密市博物馆收藏的这对唐代石狮上,在前腿和背部的连接处依然保留有用阴线雕刻似翼的祥云,说明它们仍旧保留着汉代石狮的某些特征,石匠们手下锤凿刀錾出的石狮仍然被赋予了神秘超强的能量,承载着羽化升仙的理想,这种时代思想影响着同时代石狮的艺术造型与表现手法。造型有异,但实质相通,体现了汉代石狮向唐代石狮的一些过渡性造型特征。双翼的装饰纹样简约概括,阴刻线条圆润自然,与腿部的回圈纹上下呼应,有着浪漫主义的夸张风格。进入唐代,中西方交流繁盛,狮子被作为贡品进献给大唐,这也使得狮子的形象更加具体可视,匠人对狮子形貌的刻画更为现实。该对石狮腿部外侧的回圈纹样、背部两侧散披的毛发纹饰,是唐代狮子的典型写实造型表现手法,与北京故宫博物院收藏的唐三彩加蓝狮形烛台(图2)为同时期作品。

(三)盘长纹饰首次出现,体现多元文化融合

在这对唐代石狮的尾部,盘长纹式样首次在狮子雕塑上出现,这在北方地域的狮子雕塑上是从未有过的。由此可见,当时的匠人开始受到民间传统吉祥图案和表达美好诉求的审美意蕴的影响,也受当时社会上广泛传播的佛教文化影响。社会文化交流、意识形态传播的空前繁荣,带来装饰美术风格的多元化、包容性。盘长纹是起源于中国民间的古老纹样图案,源于绳艺,一条线回环往复,无始无终,头尾相接,连绵不断,既用来寄托中国传统文化中福寿绵长、诸事顺遂、财运不断、子孙万代的祈福思想,又与佛教中永恒不灭、生生不息的教义境界相契合。这对唐代石狮的造型“望天吼”寓意佛法春雷震荡,纹饰盘长纹则象征佛法“回环贯彻、一切通明”,体现了中国传统文化与佛教入土中原后互相碰撞、融合的结果。从出土文物和历史文献中可以了解到,盘长纹符号最早可追溯到6000年以前的新石器时代彩陶器上的渔网纹[7]。战国时期铜器上的结法纹饰具备了早期盘长结的形态,已成为较为成熟的纹样。汉代画像石、画像砖上开始出现盘长纹作为部分的图像,体现当时人们朴素的装饰思想。魏晋南北朝时期,政治动荡,艺术风格交融混合,盘长结纹饰在延续秦汉风格的基础上有所继承。发展至唐代,盘长纹常见于金银器、服饰、雕塑上,工艺精美,交织缠绕,华丽纯熟[8],并且逐渐发展成为一种重要的纹饰图式符号,成为“佛教八宝”之一。随着政治的统一和民族的融合,新兴的社会意识形态和创新的艺术思想随之兴起。根据纹饰样式判断,此对唐代石狮不仅受南北朝时期不规则连接的艺术创作风格影响,还明显带有唐代时期的特点。

(四)线条运用阴阳并济,虚实结合

在这对唐代石狮身上,线条的运用也是一大艺术特色。细观其头部、眉鼻嘴等重要部位,刀法利落,线条清晰流畅,毫不拖泥带水,在重要部位的交汇位置形成了极其明晰的线条。在中国雕塑中,线的表现手法比体积和结构的表达更为直观动人。在立体空间中,线则是形体概括的结果。石狮颈部与两颌分界的线、四肢与躯体的线简明地表示各部位的结构关系,在视觉上建构了整个形体的基本框架。塑造石狮的胡须、胸前鬃毛、腿部、羽翼、背部鬃毛、尾巴等部位的线条,有直有曲,各種线条有秩序地排列、交汇、组合,韵律感和流动感跃然眼前。线条概括提炼、刀法粗犷,注重重点的刻画和突出。阴刻、阳刻这两种手段交叉表现,前胸位置的平行波浪纹,一线之中有阴阳的变化,腿部和臀部剔除边缘浮出主体再施以阴刻,线的运用更为丰富。线的本身形态在雕塑意义上给人以深刻的印象,直线给人安宁、稳重之感,曲线则有起伏、运动之感;直线刚劲挺拔,曲线柔韧有力。圆雕、浮雕、线刻等不同手法自然混用,写实与写意、主观与客观高度结合。线条的其他部分留白,空白处更有意味,正如老子所说的“有无相生”“虚而不屈,动而愈出”[9],虚实结合。因为石材的天然肌理感,能够表现猛兽皮毛粗糙的质感。该对唐代石狮虽不像陵墓石狮那般高大威武,承载皇家风范,但亦掩饰不住其威武雄强的精神力量,展现出盛唐的大国气度。

参考文献:

[1]岑仲勉.汉书西域传地里校释[M].北京:中华书局,1981.

[2]孙机.汉代物质文化资料图说[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[3][东晋]葛洪著.抱朴子内篇校释[M].王明校释,北京:中华书局,1980:320-321.

[4]林移刚.论中原地区狮崇拜的起源及演变[J].求索,2008(01):54-56.

[5]贾璞.中国历代石狮造型艺术的演变及文化内涵[J].河南社会科学,2017,25(09):109-112.

[6]徐华铛,杨古城.中国狮子造型艺术[M].天津:天津人民美术出版社,2004.

[7]邹文兵.中国传统吉祥纹样盘长纹艺术符号研究[D].湖南工业大学,2010.

[8]李耘燕.生生不息——论中国传统“盘长”装饰艺术[J].美术研究,2009(04):80-82.

[9]老子.道德经[M].北京:北京联合出版公司,2014.

作者简介:

乔晖(1983—),汉族,山东高密人。硕士研究生学历,美术学专业,文博馆员,研究方向:基层博物馆馆藏文物保护与陈列展览、现当代美术作品研究、博物馆社会教育活动等。