籍田礼中的曾侯乙墓

摘要:本文通过出土文物与文献记载相结合的方式,对曾侯乙墓出土漆箱上的部分图像进行阐释,进而论证曾侯乙墓特殊的椁室形制是在还原籍田礼的各个场景,表达了曾国传统的民本思想,以及曾侯乙希望在黄泉世界依旧能担任国君、劝农耕种的愿景。

关键词:曾侯乙墓;籍田礼;图像志;礼仪原境

1978年发掘的曾侯乙墓,总面积达220平方米,分为东、西、北、中四个室,其中东室与其他各室的方向不一致,是楚系墓葬中椁制形式与规模都十分少见的一例。东室放置墓主棺1具、陪葬棺8具以及殉狗棺1具,墓室内的陪葬器物主要为兵器、乐器、漆器(图1)以及金器;西室内放置陪葬棺13具,仅有的7件小型陪葬器物可能是从棺内掉落出来的;北室主要放置车马兵器;中室则主要放置礼乐器。

一、曾侯乙的身世及其生活年代

曾侯乙墓出土器物共15404件,在出土的青铜礼器、用器、乐器和兵器上,“曾侯乙”三字共计出现了208次;楚惠王为曾侯乙所铸镈也出现在墓中,这两点结合起来表明墓主人为曾侯乙乃是确凿无疑的。近年来随着考古发现的增加,曾国的世系也逐步厘清。曾侯乙墓中出土不少带有“曾侯與”“曾侯”铭文的铜戈,以及原为“曾侯與”而经刮磨改刻为“曾侯乙”的青铜尊盘。2009年在文峰塔抢救发掘的东周墓(编号M1)出土的曾侯與编钟,其铭文主要内容为宣扬曾侯與的祖先南公在周初的重要事迹:一是南公辅助文、武王,帮助周王朝抚定天下;二是南公被周王室分封于周之南土,为周王朝镇守监管江夏和淮夷。2011年发掘的叶家山曾侯犺墓(编号M111)中出土的“烈考南公”方座簋,其器内底、盖内所铸“犺作烈考南公宝尊彝”铭文充分证明曾侯属姬姓。这些考古发现表明南公、曾侯犺、曾侯與都是曾侯乙的先辈。而2018年曾侯宝及夫人随仲芈加墓葬(编号M168、M169)的发现,证明了曾即为随,从而曾随之谜的迷雾也终被拨开。根据墓中出土的铜镈上铭文纪年为楚惠王五十六年(前433),可知曾侯乙下葬时间的上限。根据研究人员对于墓主骨架年龄的鉴定,墓主年龄当在42—45岁,则生活年份当主要在公元前5世纪无疑。这一时期曾国的文化面貌已属楚文化体系,这一点在曾侯乙的先辈义地岗墓地M4出土的编钟上铭文“左右楚王”与文峰塔墓地曾侯與墓M1编钟铭文“左右文武”的对比之中清晰地呈现了出来,曾侯对自身的身份认知已经由从属于周王室而变为楚国的附庸之国。曾侯乙本人则将楚王熊章所赠代表君王的宫音的镈钟加入到自身传承有序的编钟音乐体系当中,且郑重地编列于正中位置。但曾侯乙时期的曾国同时也保留了一定的独立政治权力,曾侯乙墓内竹简记载其死后楚国的权势人物如王、太子、令尹、鲁阳公、阳城君、平夜君、析君等都赗赠了车马;曾侯乙也保持了许多自身的文化传统,如墓内编钟上六阳律的名称不同于楚国的系统,曾侯乙的瘪裆铜鬲不同于楚式鬲等。曾侯乙时期曾国与楚国的密切关系是毋庸置疑的,目前的考古发现已经展示了两国之间的多次联姻,曾侯乙的生前身后都有发生,更不用说此时相距曾国帮助楚国从吴人入郢之战中复国仅百年不到。

二、籍田礼综述

籍田礼,亦称为“籍礼”,古时或作“籍”,原本应作“耤”,是统治者亲耕的一种仪式,以迫使庶人在贵族的土地上无偿劳作,这种被称为“籍”的收入是贵族的主要收入来源之一。亦有学者认为籍田是专用于提供上帝之粢盛的祭祀田,这一结论以清华简《系年》第一章为依据:“昔周武王监观商王之不恭上帝,禋祀不寅,乃作帝籍,以登祀上帝天神,名之曰千亩。”关于籍田礼的对象,有学者认为《礼记·祭义》上有阐述:“是故昔者天子为藉千亩,冕而朱纮,躬秉耒;诸侯为藉百亩,冕而青纮,躬秉耒。以事天地、山川、社稷、先古,以为醴酪齐盛。”

研究者认为,此处指出籍田礼的祭祀对象为天地、山川、社稷、先古。笔者不敢苟同,此处所指应当为籍田生产的产品将用于何种祭祀当中,而非籍田礼的对象为何。《周礼》贾公彦疏:“籍田之谷,众神皆用,独言帝籍者,举尊言之”,当是此理无误。籍田礼的主旨为社稷崇拜应当是无疑义的,西周以后,原本分开的社神(土地神)和稷神(谷神)合二为一,成为社稷神,也是国家社稷的象征。虢文公在劝宣王行籍田礼时曾说道:“上帝之粢盛于是乎出,民之蕃庶于是乎生,事之供给于是乎在,和协辑睦于是乎兴,财用蕃殖于是乎始,敦庞纯固于是乎成。”可见籍田礼大致有三个目的,可列作三类:以备灾害、以为农先和宗庙粢盛。籍田礼举行的过程则在《国语·周语》上有明确的记载,杨宽先生根据相关材料将这一过程划分为五个步骤:一、行礼前的准备;二、举行飨礼;三、正式举行籍礼;四、礼毕后的宴会;五、广泛的巡查和监督庶人耕作。《礼记·月令·孟春之月》之中对于籍田礼也有记载:“是月也,天子乃以元日祈谷于上帝。乃择元辰,天子亲载耒耜……反,执爵于大寝。三公、九卿、诸侯、大夫皆御,命曰劳酒。”

《礼记·月令》与《国语》上记载籍田礼的过程稍有出入,主要是天子、诸侯、公卿躬耕的量以及礼毕后举行宴会的场所存在不同。杨宽先生认为这可能是因为《月令》的著成时间较晚,它记载的是春秋、战国时期的籍田礼,而《国语》中虢文公所谈的籍田礼则是西周时期的。籍田礼在春种秋收之时都要举行,贯穿整个的农业生产活动,《国语》中虢文公就说“耨穫亦如之”。籍田礼除了强调统治者对于农业活动的重视之外,同时也体现了君权神授的主旨。

三、籍田禮原境中的曾侯乙墓

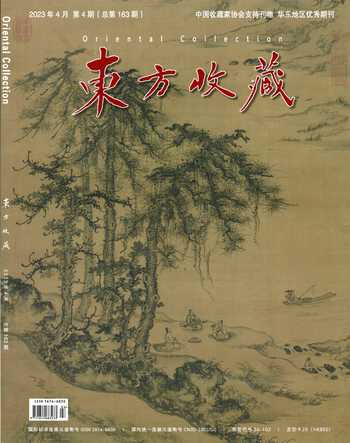

自曾侯乙墓被发掘出来后,便成为学术界的热点,关于曾侯乙墓出土器物的具体研究更是络绎不绝,但少见对于曾侯乙墓整体层面上的研究。在对出土器物的具体研究之中,武家璧先生曾对漆箱E66“之匫”一侧的图案(图2)有过精彩的论证,证明此天文图像为“天驷房星图”。房星又称农祥星,其星神是古代天子或诸侯于农历岁首在郊外举行籍田礼时的祭祀对象,因此武家璧先生认为绘有房星图的天文图漆箱是曾侯乙举行籍田礼时必须携带的重要仪具之一。结合上文已经提及的曾侯乙墓独特的椁制形式,武家璧先生的这一推断十分具有说服力。笔者将从部分出土器物上的图像出发为这一推断增添一些支撑,从而论证不仅曾侯乙墓中的漆箱是籍田礼所必备的器物,而且整个墓葬本身就在极大程度上还原了曾侯乙举行籍田礼的过程。

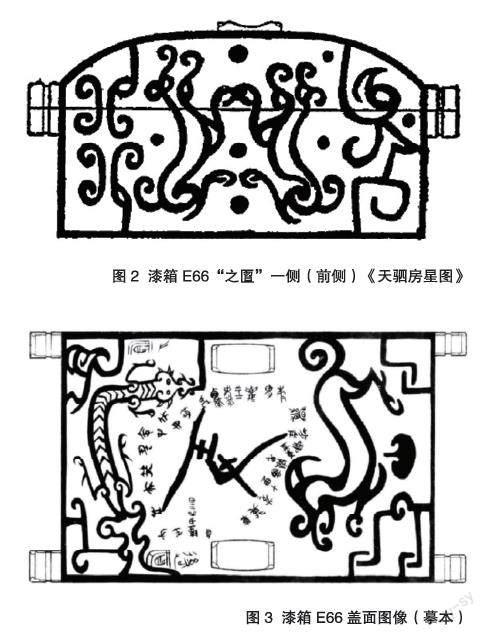

漆箱盖上二十八宿的名称记载与后世出入不大(图3),盖上绘有龙虎图案,朱雀和玄武的阙如表明当时这两象并未与二十八宿相配属,此时尚未发展出完善的“四象”系统。张闻玉先生根据岁星纪年推算出写于亢宿下的甲寅三日,指的是楚惠王五十六年(前433)三月初三日甲寅,其月建辰,故记于亢宿之下,楚国行夏历,则此时为周历的五月初三。有学者认为此处“甲寅三日”实为“甲寅二日”,由于书写材料滴落而导致误读,原因就在于此处“三”字与曾侯乙简上多处出现的“三”字写法不同。笔者认为不然,对比漆箱与曾侯乙简共有的其他文字(比如“翼”),可发现漆箱图像的制作人员与专职书写的官吏显然不是同一批人,而用同一书写标准去要求两者显然是不合理的。钟守华先生判断漆箱盖上白虎图像下方的火形纹样代表岁星,这一火形纹实为斧钺造型,枣阳郭家庙墓地GM21出土的曾伯陭钺可作为这一说的佐证。岁星符文与亢宿下的“甲寅三日”一起构成绘图者对于墓主曾侯乙所卒时间的年、月、日的星象纪时——岁在大梁之年,斗建指辰之月,“甲寅三日”之日。

李零先生已论证青龙一侧的漆箱图像(图4)实为箕宿的“箕”的象形字,认为这个图像分为三部分:上部分为竹字头,中部为弧背开口的簸箕,下部为有双腿的几案,中部和下部构成其字。值得补充的是,漆箱盖上二十八宿中的箕宿并不是“弧背开口的簸箕”,且《古文字类编》中也可找到相同写法。由此另一个可能则是中间部分实为糠星或聚集在箕宿中的众星,所谓“弧背开口的簸箕”轮廓应当为象征糠星的光芒抑或箕中众星聚合在一起的光芒。《开元占经》中引《易纬是类谋》曰:“太山失金鸡,西岳亡玉羊,箕星明大,即国无谗贼;箕中少星,则籴贵。箕者,人之精也,故天下安乐即星众。不安、即星少。箕星离徙,天下大不安,民移徙其处,星不明,天下五谷伤;其星明,谷大熟;其就聚细微,天下忧食,箕中欲其多星。”《开元占经·卷七十·甘氏外官》中“糠星占六”则有“甘氏曰:‘糠一星,在箕舌前”的记载,图形中间部分正好在下部图形收束处,也即文献中所说的“舌前”。漆箱白虎一侧的图形则形似双翼张开的鸟,根据李零先生的考证当为翼宿。此处写作“饴”的籀文,当取“饴”与“翼”音相近而借用,相似的写法可在西周早期的堇鼎与西周中期的?簋中找到。显然与漆箱盖上二十八宿中翼宿的写法不同。“饴”古文作“?”,疑因音部相似而通“饲”,粮也。“饲”或作“飤”,段玉裁注《说文解字》中认为“飤”与“饲”本作“食”,此二字为俗字写法,经典中没有出现过,是为篆浅人所增,“?”应早于“饲”和“飤”而出现,且具有粮食的含义。

由此,漆箱E66的四面图像的图像志含义都得到了解释,进而可以综合这些单独的母题对完整的图像程序进行阐释。漆箱E66箱盖上的二十八宿青龙白虎图像当为漆箱原本所有,在曾侯乙死后添加上岁星纹以及亢宿下的“甲寅三日”而具备了纪时的含义。漆箱E66“之匫”一侧(前侧)的图像则为天驷房星图,是农祥星的星主,左一星为日星,据《开元占经·日星占三十四》:“甘氏曰:‘日一星,在房中道前。”左边所绘为四个马轭,是房宿四星的另一种表现方式。日星在图像中间,也就是房宿中道之前,《史记·天官书》“月行中道”时云:“中道,房星之中间也……南为阳间,北为阴间,则中道房星之中间也。”天驷右边两星为钩钤,为天子之御,这一解释显然与房宿为天驷之意相联系;钩钤又名天宫籥、开藏,这一名称显然与房宿具有的天仓之意相对应,而最右边一星为键闭星,《开元占经》引巫咸曰:“键闭一星,在房东北;键闭主钥,关门之官。”又引《荆州占》曰:“键闭星明,则道大昌;不明,则暗乱,宫门不禁,津梁隔绝。”据《国语·周语》所载,籍田收成之后则“廩于藉东南,钟而藏之”,廩为御廩,一名神仓,即为房宿在人间的对应物,为籍田收成的储藏地;键闭则与人间的门闩相对应,守护着籍田收成的安全;钩钤则与钥匙相对应,在祭祀等需要开仓的时刻便将门闩打开。箕宿和翼宿与农业生产的关系在上文已有介绍,但光凭这一点并不能出现在漆箱的两侧,毕竟与农业生产的星宿为数众多。使它们出现在漆箱两侧的原因,实与籍田礼开始之前五日瞽(乐大师,知风声者)听到有协风(和风,立春为融风)吹至以及籍田礼礼毕瞽率领音官(乐官)“省风土”这两件作为籍田礼开始以及结束的标志性事件相关。箕、翼二宿主风,瞽和众乐官以音律省察风声,风声和则土气养。主风而又与农业收成如此相关的星宿唯有箕、翼二宿,这也正是它们出现在漆箱两侧的原因。

当我们将漆箱E67也放置在“籍田礼”这一礼仪原境中,其图像的含义就十分清晰明了。漆箱盖上所绘的四兽为“天驷房星”,左边即为左骖、左服,右边即为右骖、右服,左骖、左服与右骖、右服之间的两道直线则象征着中道,也就是古人认为太阳运行的轨道;漆箱前侧所绘依旧是天驷房星,但不同的是这次房宿四星中有两颗用圆点来表示,左边有一人执物追鸟,为夸父逐日,象征太阳的飞鸟从房宿两星之间飞过,《开元占经》中说:“房者,阙也,日月之行,常出其中,不出其中,为不道;不道者,政令不行。”右边一鸟或为日星,《开元占经》引《甘氏赞》曰:“日诏德令,耀生飞鸟也。”漆箱右侧图像中左边两星为角宿,右边两星则为天田,与实际星象相符合,两个斧钺形的图案代表岁星,《开元占经》中引《荆州占》曰:“岁星守天田,五谷丰,不出年中。”天田即为籍田在天上星宿中的对应星象。漆箱左侧图案为天市,陕西靖边杨桥畔渠树壕新莽至東汉早期墓天象图中的天市的星官正为双鸟(图5)。《开元占经》引石氏曰:“天市星明,则市吏急,商人无利;星微小,则吏弱,商人多利。天市中星众明,则岁实;星稀,则岁不实,虚也。”又引郗萌曰:“天市星明大,则籴贱;不明,则籴贵。天市中多小星,民富足。”可见这一星象也是丰收的瑞象,两个火形纹正表示天市中星众且明。

漆箱E61自铭为“紫锦之衣”,漆书内容为“民祀隹坊(房),日辰于维。兴岁之四(驷),所尚若东(陈),琴瑟常和。”意思是:民间祭祀房星,日月合辰于维;兴岁(丰年)的天驷(房星),崇尚若陈年旧岁,琴瑟常和。经武家璧先生考证,日辰于维即民间所谓“百年难遇首日春”,说的就是蔀首“朔旦立春”。出现在章首及蔀首的“合朔立春”特殊天象,是制订历法的参考标准,被人们视为理想状态,故是“兴岁”的标志。

曾侯乙墓椁室分为东、西、北、中四室,西室内放置13具陪葬棺,随葬器物极少,当为乐女;中室最南端整齐摆放着青铜礼器与食器,而编钟则一排沿中室西壁,一排沿南端摆放,中室北壁则摆放着一排编磬,编磬与编钟构成的空间内有瑟、笙等乐器,东壁即与墓主棺所在东室共用的那一面则放置了一些青铜用器以及漆器;东室即墓主棺所在室,漆箱摆放在墓主的两侧,中室三面乐器正面对着此室,仿佛在地下世界中仍为墓主演奏着音乐。出土器物的摆放方式以及特殊的椁室形制结合起来,与《礼记·月令》中对籍田礼毕后宴会的记载具有极高的相似性。

將漆箱放入到籍田礼这一礼仪原境当中之后,可以看到所有的图像都具备预示丰收岁实的含义且互相联系,形成一个先秦时期的瑞象系统,体现了曾国统治者曾侯乙重民本的思想。民本思想是曾国曾作为姬姓属国的传统,同时也可见于传世文献。《左传·桓公六年》记载随国贤臣季梁主张民乃“神之主”,当先成民而后致力于神,可见曾国的民本思想传承未断,一直根植于历代国君的观念之中。墓室的精心安排既表明墓主的身份等级和社会地位,也表示曾侯乙希望在阴曹地府仍继续担任国君,一如生前惯例举行籍田礼,以劝地下国中农耕。

参考文献:

[1][唐]瞿昙悉达.唐开元占经[M].北京:中国书店出版社,1989.

[2]湖北省博物馆.曾侯乙墓[M]. 北京:文物出版社,1989.

[3]杨宽.西周史[M].上海:上海人民出版社,2003.

[4]方勤.曾国历史与文化——从“左右文武”到“左右楚王”[M].上海古籍出版社,2019.

[5]方勤.曾国历史的考古学观察[J].江汉考古,2014(04):109-115.

[6]钟守华.曾侯乙墓漆箱岁星纹符和年代考[J].考古与文物,2005(06):38-41+64.

[7]彭兆荣.君仪田方——古代天子藉田礼之人类学研究[J].学术界,2019(09):78-86.

[8]李零.曾侯乙墓漆箱文字补证[J].江汉考古,2019(05):131-133.

[9]武家璧.曾侯乙墓漆箱房星图考[J].自然科学史研究,2001(01):90-94.

[10]武家璧.曾侯乙墓漆书“日辰于维”天象考[J].江汉考古,2010(03):90-99.

[11]郭长江,陈虎,李晓杨,后加升,金翔,张申银.湖北随州枣树林墓地2019年发掘收获[J].江汉考古,2019(03):3-8+2.

作者简介:

钱思洋(1998—),男,汉族,湖南醴陵人。西北大学艺术学院在读硕士研究生,研究方向:美术史。