现代数字技术在博物馆展陈中的应用研究

课题项目:陕西省哲学社会科学重大理论与现实问题研究项目《陕西地域文化的数字化展示与传播路径研究》,编号:2022ND0139

摘要:随着时代的发展,数字化展示手段迭代升级,环幕投影技术、360°全息成像技术、幻影成像技术、增强现实技术等在博物馆中运用广泛,但逐渐同质化。本文通过调查研究,梳理出数字化展示技术在不同展览环境中的具体应用,分别从互动性、趣味性和拓展性三个方面,探析数字技术在博物馆空间中的构建方式,以期为博物馆的数字化展示提供一定的参考。

关键词:数字化展示;博物馆空间;构建研究

传统博物馆中的文物陈列展示,大多数采用的是静态展出的方式。随着国家关于博物馆改革的政策提出,数字科技运用到博物馆空间中,通过利用数字化技术进行文物的展示和传播,使展示内容及传播方式实现多样性、趣味性、艺术性,给参观者带来更好的体验感。但问题也随之而来,许多博物馆仅仅只是为了展示而展示,并未挖掘文物深层次的意义,导致博物馆数字化展示的同质化、低质化。因此,本文通过调查研究,梳理数字化展示及其特点,以期为博物馆空间的数字化展示提供一定的参考依据。

一、数字化展示概述

(一)虚拟现实(Virtual Reality,简称 VR)

虚拟现实技术是以电脑技术为核心,通过现代高科技在一定的距离上创造出真实的视觉和听觉、触感等整合的虚拟场景。游客借助各种感知装置,参与到以电脑为基础的沉浸式互动的情境中。这种方法使观者充分地与周围的场景融为一体,就像现实生活中的行为一样,与现实生活中的物体进行互动。通过使用“虚拟”技术,观众可以亲身进入艺术家创作的艺术气氛之中,亲自参与现场互动。

(二)增强现实(Augmented Reality,简称AR)

增强现实是一种全新的人机交互技术,利用该技术将现实环境与虚拟场景融合,使用者不仅能够通过虚拟现实系统感受到在客观物理世界所经历的“身临其境”的逼真性,而且能够突破空间、时间以及其他客观限制,感受到在真实世界中无法亲身经历的体验。

(三)多媒体展示

多媒体展示是指将各种文物、文献、资料等进行数字化收集,然后利用各种多媒体技术进行融合,再经过编程,可以使多媒体平台和观众进行互动。与上述两种技术比较,采用多媒体技术进行演示,其投资小、设计流程简单、生产时间较短,具有较好的交互性且不需要专用场所、专用器材等优点。

(四)沉浸式展示

沉浸式展示是一门综合性的科学技术,它将VR、AR、全息影像和声光电技术进行综合运用。利用这种数字化技术展现出在某种空间下的虚拟环境,让观众置身于全新的视角感受之中。该技术以受众群体为目标,通过数字艺术呈现的内容,使观众达到某种情感的共鸣,从而传递信息价值。这种全方位展示,充分挖掘文化内涵,推动各学科的融合创新,加强了展览的传播力度。

二、数字化展示博物馆空间中的优越性

(一)交互性

不管是多媒体展示还是VR、AR等技术,都有着互动性特点,从信息—媒介—观众形成了信息的闭环体验。面对互动装置,观众配合身体操作加强了对博物馆展品内容的认知和理解,在反复体验的过程中,借助感官系统,加强了学习的认知能力,增强了知识的传播性。

(二)趣味性

博物馆中的大多数信息都是静态的,利用数字化技术可以让展品“活”起来。通过AR技术使观者在原有的实物上进行探索与发现,甚至是再创造,这一过程可以促进观众全方位学习,获得“寓教于乐”的观展体验。

(三)拓展性

通过利用数字技术来达到虚拟现实的效果,产生一個交互性和沉浸感较强的三维虚拟世界,使大众在虚拟环境当中获得身临其境的沉浸式体验。因此,多种数字化技术结合可以将具有丰富感官体验和认知体验的展示活动,创造出沉浸式体验效果,实现参观者的情感共鸣。

三、博物馆数字化展示的构建方式

(一)采用多媒体增加交互性

传统博物馆的展示,多以图片、文字陈述进行表现。从笔者的调研过程来看,参观者停留时间较短,获取信息能力较差,传播效益低下。因此,博物馆展示要从原来的以物为主转向以人为主,增强观众在展览中的参观自主性与思考独立性,通过互动技术增强博物馆的学习效率。

笔者经过调研,发现以信息型为主的内容多采取多点触屏的形式进行互动传播。图1充分调动了游客的听觉系统,刺激感官引发联想。为了让游客更好地领悟周代礼乐之美,通过数字化技术结合触觉和听觉系统,游客可以随意敲出音乐,了解编钟的音律,从而提高参观者的兴趣;图2是丝绸之路展示,通过聆听丝路之声,从而了解丝路传播的文化及语言;图3则是利用多点触屏回答问题,增强游客对知识的理解与记忆。

在博物馆信息型展览中,通过人机互动,以直观简洁的方式有效地科普了知识。该装置可以根据展览内容随时更新数据,方便简洁,可操作性强。笔者认为,以科普性知识为主的展示,可以采取多媒体互动装置,例如自然博物馆、科技博物馆等。

(二)利用AR和VR技术增加趣味性

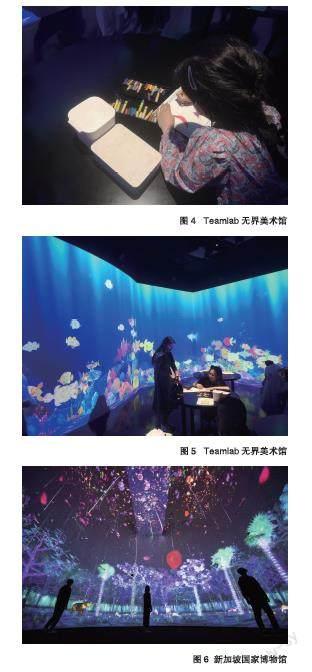

在博物馆展示陈列中,展示内容的地域特色是非常重要的组成部分。现阶段各大博物馆都在打造具有地域特色的博物馆展陈,通过数字化技术可以提取地域元素,增强参观者的趣味性。该手段不仅拓宽了地域文化的表现内容,也丰富了地域文化的表现形式。如海南省博物馆的面部识别技术,将海南省各民族服饰通过人脸识别,让游客选择不同的服饰体验,增强了游客对不同民族的理解,增强了兴趣,为后续的文创产品开发提供了参考依据;陕西历史博物馆中的唐代展厅,根据参观者了解到的唐妆绘制要素,通过面部识别,让游客自行画出唐代的不同妆容,了解唐代女子的审美特征,增强与游客的互动性,也为后续游客穿着唐服游览西安做了推动。而日本团队Teamlab(图4、图5)则是通过Processing互动编程软件实现了自由创作的个性化模式,在展区结尾处,让参观者自行画出心中的海底世界,并投影到环幕上,展现出游客心中的美好世界。

综上所述,笔者发现文化艺术方向类的信息采用虚拟技术,可以激发参观者的想象力和创造力。笔者认为,文化艺术类博物馆可立足自身优势,发挥科技资源优势,通过语音识别、手势识别和面部识别等方法,引导观众探索认知并激发学习力,全方位体会文化之美、艺术之美、科技之美。同时,借力增强现实的技术特色,吸引观众主动消费文创产品,推动相关产业链联动,带动文旅产业的经济发展。

(三)利用全息技术多种融合增加拓展性

随着数字技术的更新发展,情景类、现象类、空间类等更多复杂类别的展品开始走进博物馆。在这种驱动下,博物馆逐步将展品用主题及故事线串联起来,呈现出一种叙事样式,通过布展的叙事结构、叙事空间、叙述情节完整地将展品故事“讲出来”。其中,火爆一时的《清明上河图3.0》利用数字化展示技术,展开了“盛世长卷”巨幅动态高清投影、“汴河码头”180°球幕影院等。新加坡国家博物馆的《森林的故事》(图6)是一个全新的永久性展厅:它展示了69张由威廉·法夸尔收藏的《自然图集》组成的图片。游客们走进一个旋转的楼梯,走廊周围是一片充满动感的全息影像,画面中充满了新加坡特有的动植物,有鸟儿的叫声、昆虫的叫声、动物的叫声;还有一幅170多米的动态画面,一只动物在雨中四处乱飞,以一种非规则的形式在画面中游荡,给人一种身处其中的感觉。通过手机,参观者可以更多地知晓一些特定物种的有关资讯,包括栖息地、饮食及濒危状况;而在这条线路的终点则是一个被黑色帷幕所环绕的环形区域,一个硕大的穹顶显示屏上显示的是一处隐藏在星光之下的神秘丛林,丛林中的生物都会根据人类的接近而活动。游客们可以仰面朝天,观赏360°壮观的梦幻美景。通过该展览能引发思考,让人们怀有对自然的敬畏之情。

通过以上案例,我们可以发现借助多种数字技術手段,以博物馆展示空间作为一种具有特殊场所语言和叙事形式而创作性的环境,以激发情感共鸣为目的,设定好空间叙事场景,将展示对象作为故事元素,向参观者推广,可以提升传播速度、扩大传播范围。

四、结语

新技术的生成、运用、普及是一个逐步发展的过程,数字化展示在博物馆中的广泛运用得到充分的认可,但也存在着一些拿来主义。博物馆作为文化展示的集中窗口,要深入挖掘展品所蕴含的深层次的历史意义与审美价值,通过运用数字化技术,充分展示和传播文化底蕴,实现博物馆的价值。

参考文献:

[1]王彦.基于沉浸理论的现代艺术展示空间设计策略研究[D].吉林建筑大学,2020.

[2]白雪.数字化技术在博物馆展示陈列中的应用[D].内蒙古大学,2017.

[3]盛瑨.博物馆展示陈列中的数字艺术应用研究[D].南京艺术学院,2017.

作者简介:

赵力元(1987—),女,汉族,陕西西安人。硕士研究生学历,西京学院设计艺术学院讲师,研究方向:展示设计。