泰山岱庙天贶殿壁画源流及价值论析

摘要:泰山岱庙天贶殿壁画《启跸回銮图》是目前五岳题材壁画中面积最大的一幅道教壁画,它绘于大殿内东西北三面墙壁上,表现泰山神出巡的宏大场面。其场面之宏大与内容之繁复,在我国古代壁画中尚属罕见。关于该壁画的绘制年代以及创作源流,学界一直争论不休、看法不一。笔者拟在检视既有研究成果的基础上,采用图像学的研究方法,探析该壁画的创作源流及其艺术价值。本文旨在从宏观及微观角度分析该壁画的创作源流并予以总结,在此基础上,从共时性和历史性角度考察其艺术价值,总结陈述它的历史文化意义。

关键词:岱庙壁画;绘制源流;艺术价值;粉本研究

在古代,泰山岱庙有上、中、下三庙。其上庙及中庙现无存,如今泰安城内的岱庙即为古代之下庙,是山东最伟大的庙宇建筑之一。岱庙主体建筑的大殿名为“天贶殿”,其与北京紫禁城的太和殿、曲阜孔庙的大成殿被视为中国古代的三大宫殿式建筑。《启跸回銮图》绘于大殿内东西北三面墙壁上。自殿后门为界,东部描绘东岳大帝从宫中出巡,名曰《启跸图》;西部描绘东岳大帝回宫,名曰《回銮图》,总长62、高3.3米,表现泰山神出巡的宏大场面。[1]长期以来,学界对于该壁画的研究都聚焦于其绘制年代以及题材,并产生了多种说法,诸如“唐画说”“宋画说”“明画说”“清画说”。同时,多数学者皆认为此画作经过补绘,为不同时期画师共同绘制。

一、宏观角度分析

基于已有的研究成果,画面中最主要的神祇为东岳大帝,这一点是毋庸置疑的。但值得深思的是,画面中的仪卫制度相较北宋《大驾卤簿图》差之甚远。按照“天降祥书”的历史背景,以及宋真宗当时对于东岳大帝的重视程度,东岳大帝的出行仪制应当是按照当时宋真宗东封的场景绘制的,且东岳大帝正襟危坐于古代帝王所乘的玉辂之上,更加证明其享有帝王之礼。但在画面中,现仅存600余人(《启跸图》约299人,《回銮图》约331人),如果按照同等条件比较,东岳大帝出行所涉人数甚至不到《大驾卤簿图》的一半之多。除了人数少,扇子的数量也相当之少,《新唐书》卷二十三《仪卫志》对唐代仪仗扇的使用有如下规定:

天子用雉尾障扇、小团雉尾扇四、雉尾扇八、方雉尾扇、小雉尾扇、朱画团扇各十二;皇太子用雉尾扇四、团雉尾扇二、小方雉尾扇八、朱漆团扇六;亲王用雉尾扇二、朱漆团扇四;一品官用朱漆团扇四。[2]

在该壁画中,《启跸图》和《回銮图》形制相仿,禁围军队和侍从中仅有四面扇子,为一品官仪制。

除此之外,画面中出现的神兽数量也极少。白象虽按宋代仪卫制度先行,且背驮宝瓶,但其数量与《大驾卤簿图》相差甚远,与明代《出警入跸图》也相差甚远。相较于明清的出巡题材,该壁画除了体量大之外,在气势以及细节处理方面都逊色很多。画面的整体色调偏暖色调,官员以及侍卫的服饰也大多偏赤色,与明代以前的形制相似。将此图与明代《出警入跸图》、清代《乾隆南巡图》对比观照后发现:《乾隆南巡图》整体色调偏冷色调,其中蓝色使用偏多,画面底色也不同于《启跸回銮图》或《出警入跸图》采用绢色。另外,将《启跸回銮图》与宋代《中兴瑞应图》、明代《出警入跸图》相对比时又会发现,在经营位置上,前面两幅图的形制更为相似。画面中人物几乎被山石树木及建筑物所包裹,且比例自然。因此,总体上看,现在我们所见到的壁画在绘制时采用的底本,很可能是由宋代的底本演变而来的,宋代的仪制及其构图痕迹尚存。

二、微观角度分析

(一)壁画中出现的官员头饰

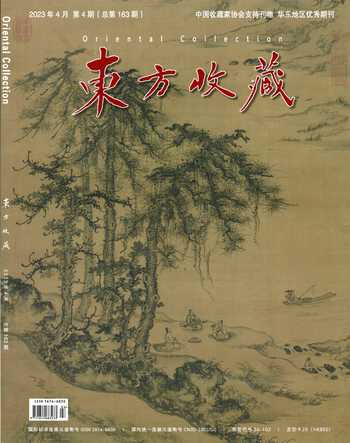

“启跸”部分在石玉桥上送行的学士(图1),其头部所戴为软脚幞头,而非晚唐之后流行的硬脚幞头。从画面上看,幞头脚明显是经过肩膀产生褶皱,然后顺着肩膀向前或向后垂顺下来,其形制十分类似于唐代的长脚罗幞头,且这种形制自晚唐之后便不再流行。有趣的是,在禁围队伍中出现的官员头部所戴的幞头,又为硬脚幞头,乃宋代开始逐渐流行的幞头款式。《回銮图》中恭迎泰山神回宫的官员头部所戴既有软脚幞头,又有硬脚幞头。笔者根据岱庙大事年表进行如下推测:大中祥符元年(1008),首次诏建天贶殿,在墙壁上绘制壁画时也许参考了既有的一些壁画或是人物画中的人物形象。宣和四年(1122),又奉诏重修岱庙。在此十几年间,山东东部以淄州、青州为经济中心,迅速发展。按照经济基础决定上层建筑的原理,这十几年间山东东部的文明程度相较以往已经得到了极大的提高。那么,在宣和四年进行重修时,鲁东地区的面貌以及风俗应当也有所改变,因此,官员的头饰出现软脚、硬脚幞头皆有的现象。

(二)官员的束带形制

送行和恭迎的官员大多双手执笏,置于胸前,垂下的衣袖都挡住了腰部,但胸部下方依然有露出的束带部分。倘若,被遮挡的部分确有一条看带,那么这种形制符合宋代看带的样貌,宋元时期有在身前束腰带之上再加一带者,上面之带名看带或义带,下面的仍称束带,成都地区出土的宋代陶俑就是这样的形象,但禁围队伍中的官员,腰部多是裸露出来的,并没有束带的存在。如此一来,其形制就与明代的玉带形制十分相似了。该壁画中玉带的位置并不在腰部,明显不是宋元时期作束腰功用的束带了,而更倾向于装饰意味的玉带了。

(三)主要神祇东岳大帝所乘坐的交通工具

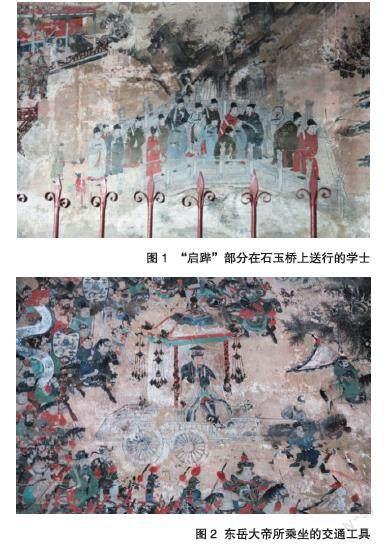

既有的研究都称东岳大帝所乘者为玉辂(图2),但自《洛神赋图》中的龙辂开始,直到清代《大驾卤簿图》中的金辂,一直都是两个轮子。直到明代,四轮马车才开始普及,其对于行驶的路面要求十分严苛,因此,当时仅限于徐州、兖州、汴梁之间。自南宋始,官员坐轿,始成风气,并且在此后的很长一段时间里,权贵都更傾向于乘轿出行。这在一定程度上也抑制了对于车马的研究与发展。宋代《开工天物》中有四轮骡车的相关记载:“凡骡车之制,有四轮者,有双轮者。凡四轮大车量可载五十石,骡马多者或十二挂,或十挂,少亦八挂。”[3]但这种形制的骡车一般都用于商业运输,在“辂”的相关记载中,并未找到有四轮辂之存在。因此,笔者推测,此壁画很可能是在生产力水平逐渐发展并在四轮交通工具逐渐普及之后由一些民间画工绘制的,在绘制时将日常生活中的经验积累表现在画中了。

(四)仪仗队伍中所持扇子的造型

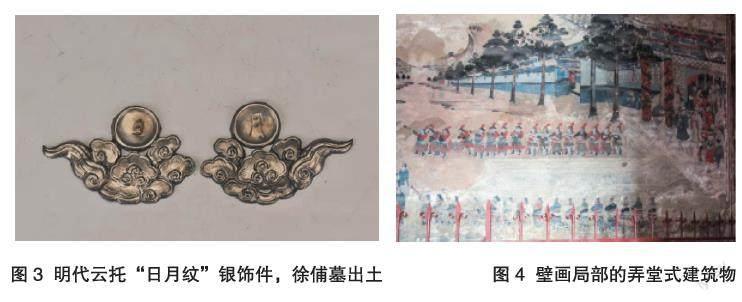

在辽宋夏金之际,不曾发现有相似形制的扇子,其形状反倒与元明时期更为相像。当然,这种朱漆团扇一般不作为卤簿仪仗扇,卤簿仪仗扇一般采用雉尾扇。此画中只用了四面朱漆团扇,在唐代为一品官仪制,后代沿袭唐代的索扇制度且加以发扬。除此之外,扇面中的纹样为日月纹,这在古代的扇面纹样中也不是特别常见,但后来出土了诸多此类题材的明代饰件,如南京太平门外板仓徐俌墓出土的一对云托“日月纹”银饰件(图3),再如苏州张士诚母曹氏墓所出形制相同的云托“日月纹”银饰件,以及武进明中期王洛家族墓出土的云托“日月纹”银饰件等。以上出土文物都说明,此种纹样在明代甚为流行。因此,扇子的绘制年代极有可能在明代。

(五)壁画中规模最为宏大、最主要的组成部分就是队伍中的侍卫形象

画中的侍卫形象与元至治时期的《全相平话五种》插图中元代的侍卫形象十分相似,其手中的兵器主要包括长矛和斧钺,斧钺在唐代皇帝的卤簿中就呈现为黄钺车。在宋代《武经总要》中涉及四种斧钺,其中一种就是画面中侍卫手持的大斧,大斧在宋代就作为一种礼仪用具,经常用于这种祭祀场合。当然,大斧在后世依然被沿用,不仅用于战场,而且在明清的卤簿中也很常见,如明代《出警入跸图》中就有大量手持大斧的侍卫。长矛的形制与《武经总要》中锥枪和梭枪的形制大体相似,由于画面中枪头棱角已不再分明,所以难以判断到底为哪一种。但基本可确定的是,壁画中所出现的古代冷兵器大抵都是宋时流行的,且符合宋时卤簿兵器使用的仪制。此外,将此壁画与宋代萧照《中兴瑞应图》对比,两幅画作布局十分相似,但在树木与建筑物的绘制上却明显与画面中人物和氛围格格不入。建筑物不仅焦点透视痕迹十分明显,而且形制也不是北方建筑物常见的情形,反而与江南苏州一带弄堂十分相似。根据岱庙大事年表,乾隆十六年(1751)乾隆皇帝南巡回京,与皇太后至泰山祀岱庙。笔者认为,画面上姑苏一带的弄堂式建筑(图4),大抵应与此事有关。

三、壁画的艺术价值与历史文化意义

据《宋朝名画评》载,时中岳天封观东西壁有《圣帝出队入列图》,分别出自武宗元、王兼济的手笔。从这一点上,也可想而知在宋代极受重视的东岳壁画很可能出自名家之手。另外,宋代诗人苏辙《岳下》诗云:“登封尚坛壝,古观写旗队。戈矛认毫末,舒卷分向背。”[4]由此诗也可想象此壁画在宋代的样貌和画面效果。虽然不能完全恢复宋代时该壁画的原貌,但在一定程度上也能反映宋画的风貌。

宋代的道教题材绘画,现存有《三官图》。《启跸回銮图》与《三官图》相比,明显被赋予了更多的“人性”色彩,其中的许多人物形象以及画面中出现的物象,都十分世俗化。包括画面中的神兽,都与民间随处可见的杂耍中的神兽形象十分相似。这一点,想必与民间画工们的生活经验有很大的关系。当然,泰山作为五岳之首,自古就深受帝王及百姓的重视和敬仰,历代帝王皆借东封泰山以示帝王雄威。泰山神本身就被赋予了极高的政治思想和文化因素,作为岱庙主殿中的壁画自然也会有充分的体现。进而言之,《启跸回銮图》充当了历代统治者宣扬统治的政治工具,画面于题材、内容上,无疑要体现帝王“君权神授”的地位。

国内现存的五岳题材壁画自宋至清,历代皆有。永乐宫、北岳庙、五岳庙、南庵等是国内仅存的几处五岳题材壁画。岱庙壁画作为山东地区寺庙中仅存的巨幅道教壁画杰作,正如俞剑华所言,真所谓“鲁灵光殿巍然独存”。道教壁画本身就比较罕见,如此大幅壁画,其价值不言而喻。

自古以来,出巡题材的绘画作品极受统治者青睐,自唐代莫高窟156窟《张议潮统军出行图》至清代徐杨《乾隆南巡图》,不仅可以通过这些文物窥见当时的仪卫制度,而且可以印证古籍中《仪卫志》的记载,判断古籍记载的可信度之高低。因此,此幅壁画不仅可以让我们窥见宋代仪卫制度的设定,而且能够印证《宋史·仪卫志》中的有关记载。另外,通过此类题材的图像,可以更清晰地看到朝代更替带来的仪卫制度的变迁。

四、结论

在前文中,笔者分别从几个方面着手,初步探讨了该壁画的绘制年代和创作源流。可以认为,虽然其绘制年代较晚,但该壁画本身承载了自宋以来很多创作者的辛勤劳作。从宏观角度来看,壁画中人物数量以及扇子的数量虽然不符合帝王应用之数目,但其所行仪制与宋代一品官仪制基本相符;壁画的整体构图及其色调与宋《中兴瑞应图》也极为相似。因此,从宏观上看,壁画的整体造型和内容确与宋代相关记载相符。从微观角度看,壁画中官员头饰确有所不同,从《启跸图》起始部分看,官员所戴幞头形制与晚唐前后流行的形制相似,但后半部分的多数官员所戴幞头与宋时形制相仿。从这一点上,也可以看出此壁画在不同时代的流变与发展。束带形制与明代统一的玉带形制较为吻合;团扇的形制与纹样与元末明清时期出土文物的样貌吻合;卤簿兵器的使用也符合宋代卤簿仪制;玉辂的车顶盖装饰元素、柱子上“一升一降”的龙纹都与宋代仪制相吻合,但玉辂的车轮数量与宋时玉辂形制不相吻合,应当是明代以后才根据现实生活绘制的。那么,除去壁画中一些与画面氛围十分不融的补景以及山水建筑等元素,画面主体部分绘制下限大体可以定在明代。

参考文献:

[1]刘慧撰文;文莫,其忠,东江摄影.中国精致建筑100·泰山岱庙[M].北京:中国建筑工业出版社,2015:20.

[2][宋]欧阳修,宋祁.新唐書(卷二十三)[M].长沙:岳麓书社,1997.

[3][明]宋应星.天工开物[M].长沙:湖南科学技术出版社,2018:238-240.

[4]泰山美术馆编.历代先贤咏泰山诗集[M].北京:西苑出版社,2009:21

作者简介:

陆宣潼(1999—),女,汉族,江苏连云港人。陕西师范大学美术学院2021级在读硕士研究生,研究方向:艺术美学。