从广义修辞学视角分析话剧剧本《哗变》中的歪曲现象

■安璐伊琳 鹿晓燕

《哗变》剧本的雏形来自美国作家赫尔曼·沃克获普利策文学奖的小说《凯恩号哗变记》,1954 年赫尔曼将其中“法庭审判”情节改编为剧本搬上百老汇的舞台,引发了经久不衰的轰动;1988 年这部戏被英若诚翻译成中文,成为北京人艺的经典剧目。这是一部对话式的戏剧,一切人物和冲突都集中在狭小的法庭中,最大的看点在于各个人物的言语机锋。本文将以剧本中的歪曲现象为切入点,立足于广义修辞学视域下的“话语建构—文本建构—精神建构”的三层次理论和接受论、互动论,分析该剧本所蕴含的修辞策略,揭示文本内外体现的时代精神言说。

一、话语建构的合理与不合理——律师诱供证人的言语策略

剧本这一文体形式使作者的话语意图基本通过人物台词表达,格林渥作为这部戏的灵魂人物,他的台词最能体现言辞的智慧。亚里士多德说:“修辞术——一种能在任何一个问题上找出可能的说服方式的功能。”修辞的目的是通过对语言进行加工、修饰和调整的手段追求最佳表达效果和交际效果。首先从修辞的角度分析格林渥如何对各位证人进行“诱供”这种典型的歪曲行为,“通过证明老舰长魁格无法承担职务从而说明玛瑞克解除其职务这一行为无罪”,从而达到其辩护目的;然后着眼于话语建构的合理与不合理,剖析作者如何通过“逻辑不合理”和“态度不合理”达成修辞合理。以他对伦丁上校和伯德大夫这两位精神病医生的质询为例。格林渥采用偷换概念、以偏概全、引诱填空等逻辑谬误,诱导伦丁说魁格具有类偏狂人格,迫使伯德承认魁格精神上病态,从而推出他无法执行指挥官职务。他引导两位证人落入既定的逻辑轨道,过程中虽有波折,但最终证人和处在第三方地位的法官和检察官基本上顺应了他的话语逻辑,真实情况被歪曲,体现了逻辑上的不合理性。另外格林渥面对两位医生采取了截然不同的交流态度,可以说态度就是他所使用的一种重要而有效的修辞技巧——伦丁上校军衔高、资历老、内心高傲,格林渥语气尊敬委婉、采取下级立场,使伦丁放松警惕、放下戒备;伯德大夫军衔低、缺乏经验、易急躁,格林渥语气强势直接、采取权威立场,使伯德情绪激动、自信消解。交流过程中语气、句式、手势、表情等副语言都会进入接受的认知层面,从而对表达效果产生巨大影响。格林渥正是利用接受者的特点和心理,通过不合理的态度迫使他们产生话语漏洞、落入他的修辞陷阱。

但是当我们跳出文本内交流系统,站在外交流系统的高度上,即采取接受者的角度,语义层面逻辑的不合理加上语用层面的态度不合理并没有造成接受障碍;恰恰相反,接受者能凭借积极的接受心态,充分调动既往接受经验和生活经验,在辨识出这些不合理性的基础上毫无障碍地获得智性体验,审美层面的修辞合理达成。当我们从具体语言层面上升到审美层面,就自然而然地被引导进入修辞的文本建构层次,话语建构即成为文本建构的有机组成部分。

二、文本建构的结构主义原理——原告与被告身份的转换

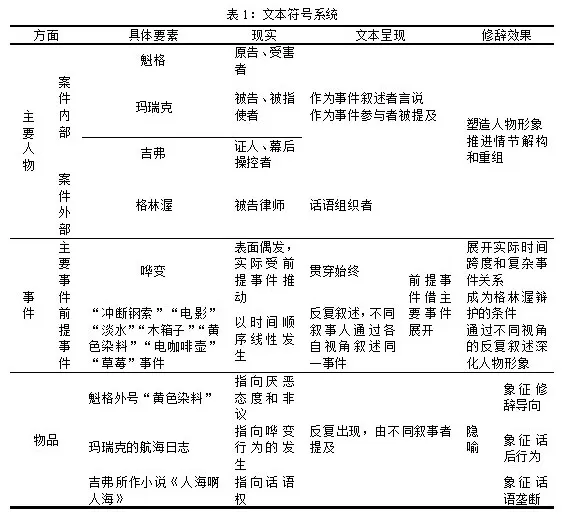

按照从话语建构到文本建构的结构主义原理,通过对整个文本的解构,本文认为《哗变》包含着一个远超线性叙述意义的复杂符号系统,见表1:

?

表1通过解构,对文本符号系统进行重新组合,可以看出整个文本对于要素的组织方式很复杂,在“解构—建构”过程中对现实进行了歪曲。

格林渥高超的辩护技巧不仅体现在他对于每个证人的诱供,更体现在对于整场辩护的运筹帷幄。按照常规思路,被告的辩护律师应该回应并反驳“被告有罪说”,但他的思路却着力于创造“原告有罪说”,即通过步步证明魁格的过错、引导他在法庭当场表现糟糕最终体现玛瑞克行为的合理性,甚至把辩护变成审判,达成原告与被告身份的转换。整个审判过程的推进路径即作者对文本的编码过程如图1所示:

质询阶段格林渥以退为进,并不致力于证明玛瑞克无罪,而是为辩护阶段准备了三个条件——一个定义(魁格精神病态)、一个前提(情况万分紧急)和五个事件;辩护阶段魁格上场,正落入话语圈套——他由原告变成被审判的对象;结辩时,剧本借检察官之口向观众解释了格林渥的意图——“他有计划、有步骤地要把本法庭变成对魁格少校的军事审判”“他的辩护和原来的起诉毫无关系”,独具匠心的辩护过程就此完成。

审判落幕,作者对文本的编码并未结束。情节在下一幕宴会阶段发生巨大翻转——格林渥明确指出吉弗才是哗变的幕后操控者,直到此时,主要人物的内在关系、所有事件的真实联系、三件物品的隐喻意义终于有了归属,符号系统内部的闭环实现,文本建构最终完成;修辞在“歪曲”完成的情况下,进入“重建”阶段——对此本文将在下一节具体分析。

总之,作者在整个文本中灌注的巧思正是通过修辞上的歪曲现象表现的。格林渥的辩护手段是对法庭正常程序的歪曲,作者解构后建构的符号系统是对现实线性逻辑的歪曲。此时再上升一步就可以理解修辞对人精神的歪曲。

三、文本内外的多层精神建构——从歪曲到重建

《哗变》是独特的。内容上,军事法庭所属的战争和法律语境天然代表特定的话语方式;形式上,戏剧这一文体包含“角色台词”这一口语内形式和“剧本文本”这一书面外形式;同时,戏剧不是阅读的、精英的艺术,而是多感官的、大众的艺术,至今,它在舞台上已有了八十多年的演出历史,各国观众不计其数;再加上西方原创和中国翻译的身世,《哗变》又呈示着不同文化的融合。所以这一剧本的精神内核非常复杂,在修辞参与人的精神建构层面同样实现了从“歪曲”到“重建”的跨越。

(一)行为误导——吉弗通过话语垄断操纵全舰

关于吉弗才是哗变的幕后操控者这件事,剧本在前文进行了多次暗示,直到结尾处才被指明。而利用话语垄断对他人进行行为误导正是他暗中策划哗变的方法,具体分为以下三条路径——发起并传播“黄色染料”这一侮辱性、诽谤性外号,使船员们反感魁格至深信他应被解除职务;借给玛瑞克看精神病学书籍、提醒他184 号军规、向他灌输魁格精神失常的观点、让他带日志去找上级,诱导玛瑞克发动哗变;为证明美国海军“臭不可闻”出版小说《人海啊,人海》,最终收获名利。

首先,“黄色染料”这一外号表面上指责魁格贪生怕死,实际上吉弗用它来对船员们进行潜意识的思想侵蚀,外号越流传,船员们对魁格的反感越加深加固,这一修辞幻象正契合船员们对舰长魁格的评判心态,日积月累达成话语垄断;更值得注意的是吉弗的作家身份,和格林渥的律师身份一样,某些职业本身就代表了一种话语权,玛瑞克发动哗变的行为正是受“最精明的作家朋友”吉弗长时间、潜意识的话语引诱。总之,吉弗的修辞话语入驻了全凯恩舰官兵的无意识,潜在地影响着他们的行为选择。

如果说机智缜密的辩护与说服是律师格林渥的表达策略,那么作家吉弗则擅长通过隐秘而长久的方式入侵人的思想。“小说家”这一身份和他所受的语言文学训练使他比舰上的其他人都更具有修辞自觉性,于是他可以通过使用艺术化修辞逐步占据全舰的话语权,这使他能够行使表达策略,而精明的表达策略又加速和稳固话语权的确立。“人是语言的动物,更是修辞的动物。”可以说《哗变》体现出修辞是一种强大的力量,格林渥和吉弗正是通过修辞达成自己的实际目的,凭借语言的方式、修辞的力量拥有世界的。

以上是修辞对人精神的歪曲效果,话语诱发了话后行为——哗变发生——实现行为误导。

(二)人格建构——格林渥良知与职责的内心博弈

假如《哗变》这部剧仅限于军事法庭上精彩的辩护,只给观众智性享受,那就无法如此深入人心,也没有达到文学“真善美”的要求。本文认为剧本中对于“善”的追求和爱国立场主要通过格林渥的内心矛盾表达。

剧本对格林渥内心及人格的表现同样不直接铺陈,而是分四个步骤、由暗示到明示逐步揭开——质询开庭前,义理良知和律师天职的冲突开始使他矛盾;质询结束后,想到第二天要对魁格发起的“审判”,感到愧疚无奈;辩护结辩时,内心激烈博弈并想尽力减小对魁格职业生涯的影响以弥补良心不安;吉弗举办的宴会上,愤怒、委屈等情绪积累到巅峰,爱国情感被唤醒。

直到剧目结尾处他终于爆发的愤怒才明示给观众:他内心深处对自己的辩护立场并不认同,对魁格感激、尊敬、同情,但出于律师的天职,他不得不攻击魁格并证明玛瑞克无罪。可以说辩护前、中、后他都经历着良知与职责的严酷博弈。

剧本只有法庭和宴会这两个场景,如果说前者展示的是智力层面的格林渥,后者则雕刻了他的人格层面。至此,修辞话语在该剧本中完成了由文本建构向精神建构的转向和深入,带给观众截然不同的审美体验。

接下来本文将跳出文本内交流系统考察表达者与接受者的双向互动关系,可以发现,行为误导和人格建构交织的结果即“歪曲”的最终意图指向文化哲学高度的价值重建。

(三)价值重建——表达者和接受者的双向互动

广义修辞学视域中,修辞活动是言语交际审美过程复杂运动的产物,具有双向互动性质,表达者的言语行为存在于编码活动中,修辞效应则产生于接受者的解码活动,从编码到解码才构成完整的修辞活动[4]。

首先,表达主体提供获取言语交际最佳效果的可能性。

赫尔曼的创作目的总是指向如何让读者接受他的战争反思观点和爱国立场,为实现这一目的他需要通过有意或无意的修辞创造来追求一种获得最佳表达效果的可能性,最显著的途径就是上文分析的“歪曲现象”。在《哗变》中,赫尔曼以各个环节的逻辑对决为全文结构准备了砖石,完成巧妙的文本建构,同时他把自己的立场和观点埋在文本之中,在必要时揭示出来,此时接受主体已被吸引进他创造的话语王国,于是他想表达的信息和意义就借形式顺利传达到对方。

其次,表达只创造一种可能,修辞效应的实现在接受中发生,接受主体完成修辞由可能性向现实性的转化。

在美国,1954 年该剧于百老汇上演并引发轰动,该剧满足了20世纪五六十年代美国人的审美期待,客观上也塑造和深化了他们的战争记忆、对军队的态度和国家精神。但笔者参照一些国外学者的看法后发现很多专业读者对该剧本表现出褒贬不一的态度,有人认同它们是对于战争的深刻反思,有人却指出其中对事实的歪曲。在广义修辞学的视角,修辞活动的深层机制是表达者和接受者主体经验世界对接,“见仁见智”的接受反映源自接受者个体经验的差异。广大的各阶层观众作为业余读者容易受到文学表达策略的影响,但专业读者需要从理性角度提出独立判断。

而当代中国读者观众对于《哗变》的接受更是早已经跳脱出了“二战”语境,在对文本信息和意义解码的基础上还完成了再创造。通过调查了解,当代中国接受者在《哗变》中可以看到以下方面的意义——智性审美维度,言语机锋间智力角逐带来的“烧脑”体验;现实关怀维度,魁格面临的困境映射出的今天的舆论场对人的否定和攻击;道德思考维度,对“平庸之恶”的反思;历史批判维度,对于美国帝国崛起和文化霸权建立过程的揭露;艺术发展维度,一部真正意义上的“话”剧对北京人艺乃至中国话剧新模式的开创……

以上只列举几例接受者的解码情况,实际上我们无法覆盖每一种接受理解,但可以肯定它们早已远远超越赫尔曼创作时想要表达的立场。接受过程不仅使修辞效应转化为现实,还发生了别解和信息增值,接受主体的创造性发挥在某种程度上颠覆了文本本来的意义;但这并不让解构后的文本失去意义,恰恰相反,最终《哗变》在接受过程中实现了,并还在不断实现着意义重建。

至此,《哗变》在文本内部的行为误导和人格建构之上,又在文本外部表达主体和接受主体的共同参与下完成了文化哲学层次上的价值重建。表达与接受的互动过程决定了《哗变》这一文本的修辞在“精神建构”层次中、文化哲学意义上价值重建的最终完成,而完整的“话语—文本—精神”三层次中环环相扣的“歪曲现象”的修辞效应正寄寓在主体间的双向互动中。

综上所述,本文以贯穿剧本《哗变》始终的歪曲现象为切入点,立足于广义修辞学的三层次理论和接受论、互动论,意在发掘该剧本修辞学上的丰富内涵和重要意义。“歪曲”是作者有意制造的,作为《哗变》最显著的修辞特征,在话语建构层面表现为从不合理到合理的转化,在文本建构层面表现为从解构到建构的推进,在精神建构层面表现为从行为误导和人格建构到价值重建的升华。文本内部,话语建构服务于文本建构,格林渥对每个人的诱供环环相扣构成具备复杂符号系统的精巧整体结构;文本建构服务于精神建构,错综复杂的情节推进间同时呈示爱国主义情怀和话语垄断现象。文本外部,《哗变》在表达主体与接受主体的互动过程中不仅实现了修辞效应,更在时代发展和中西方文化基因交织等因素的催化下通过接受主体的别解和发挥性创造实现了信息增值和意义重建,获得了广阔的意义外延。表达者有意制造的歪曲恰恰促成了接受者的正视,实现了智性享受、审美快感和精神体验的有机融合——这正是修辞的张力所在。