基于功能核磁共振的中老年人吞咽任务脑功能区成像研究

林广勇,黎月桃,杨侃荣,宋琴琴

(佛山市第二人民医院/南方医科大学附属佛山医院,广东 佛山 528000)

吞咽是一种复杂的反射性活动,现阶段关于吞咽中枢的定位及相互协调机制尚未完全明确。任务态功能性核磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI) 需要与一定的任务事件相结合,能精确检测出大脑在指定任务下的脑功能区活动状态。本研究基于吞咽任务下的fMRI 研究技术,分析健康中年老人执行吞咽任务时相关脑功能区的激活分布及特点。

1 资料与方法

1.1 研究对象招募2021年12月至2023年4月期间在我院体检中心体检的健康中老年志愿者。年龄在40 ~70 岁之间,右利手,无精神、 神经系统疾病,无头颈部、 食管等疾病病史,无MRI 检查禁忌证,无吞咽功能障碍。本研究经佛山市第二人民医院医学伦理委员会审核通过 (编号: KJ2020022)。

1.2 数据采集 采用美国通用 (GE Discovery MR 750W 3.0T)磁共振扫描成像系统。采用3D-T1加权梯度回波序列扫描结构像数据,功能像扫描采用EPI 扫描采集任务态功能像数据,具体参数为: TR =2 000 ms,TE =21 ms,翻转角=78°,FOV 240 mm × 240 mm,矩阵大小=64 × 64,扫描层厚=5 mm,体素大小=3.5 mm × 3.5 mm × 4.0 mm,层数=28 层。

1.3 试验任务 每位受试者均接受310 s 的block 设计fMRI 检查。将长1 米直径约4 mm 塑料软管一端放置于受试者口腔内,另一端连接50 mL 注射器。实验者手持注射器,观察MRI 扫描过程中显示器上的倒计时时间,每隔30 s 向受试者口腔注射中稠流质3 mL,注射时间为2 s 左右,要求一次咽下口腔内所有流质。之后进入为期20 s 的对照组块 (休息),在此期间不注水,受试者不进行吞咽动作,然后再次进入刺激组块 (吞咽任务)。共执行10 个刺激组块及10 个对照组块。

1.4 图像处理 基于Matlab 2016 平台SPM 12 fMRI 软件包进行数据处理,步骤包括时间校正、 头动校正、 空间标准化及空间平滑等处理。剔除头动参数过大 (大于3 mm 或者3°)、 配准不良的数据。本研究将激活范围值设定在10 个像素,获得每个激活脑区的坐标值。

1.5 统计学处理 采用SPM 12 软件包进行数据处理。预处理后的数据行一阶分析,再行二阶分析,P<0.05 为差异有统计学意义。采用xjView 软件将脑区激活图可视化。

2 结果

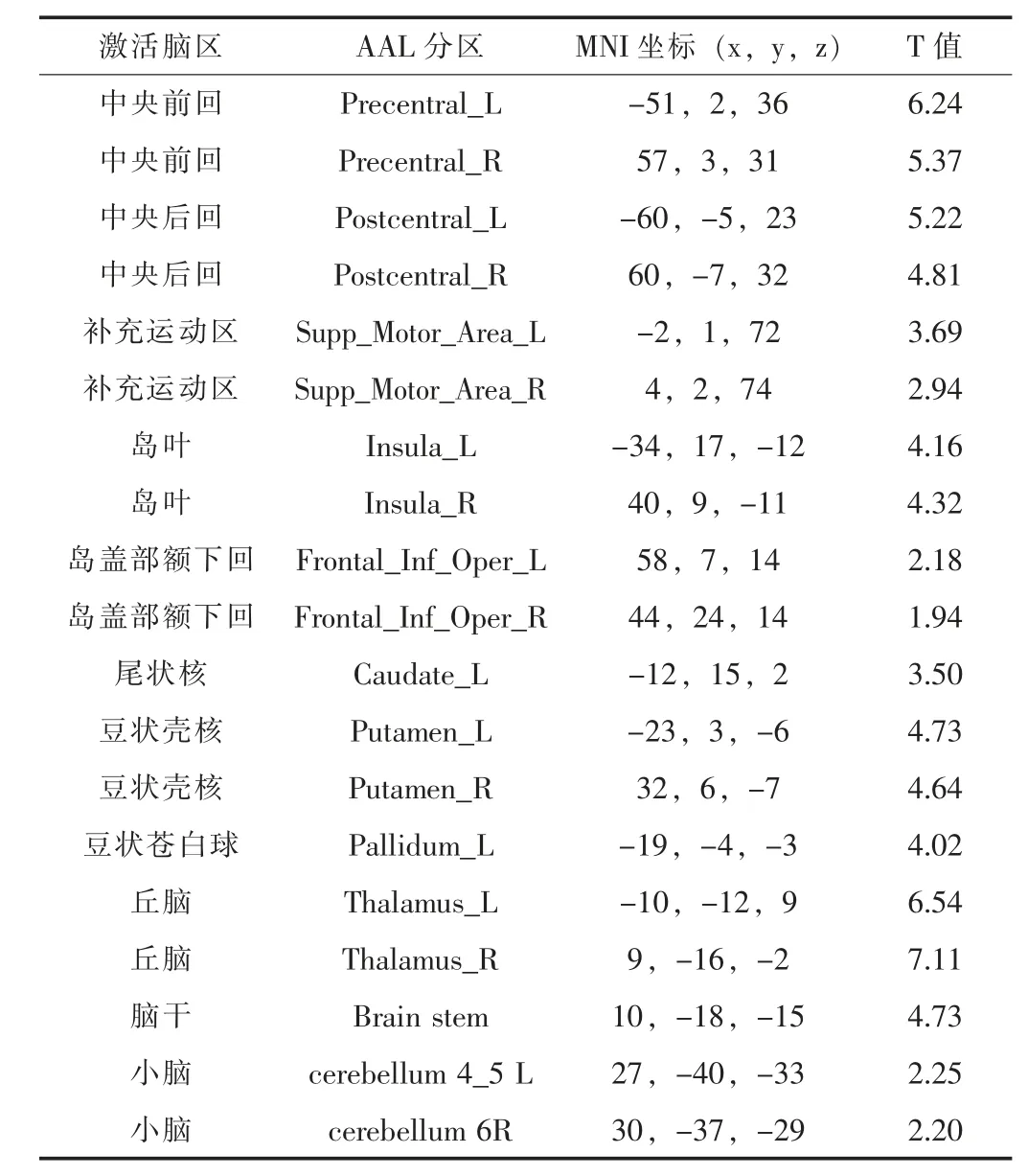

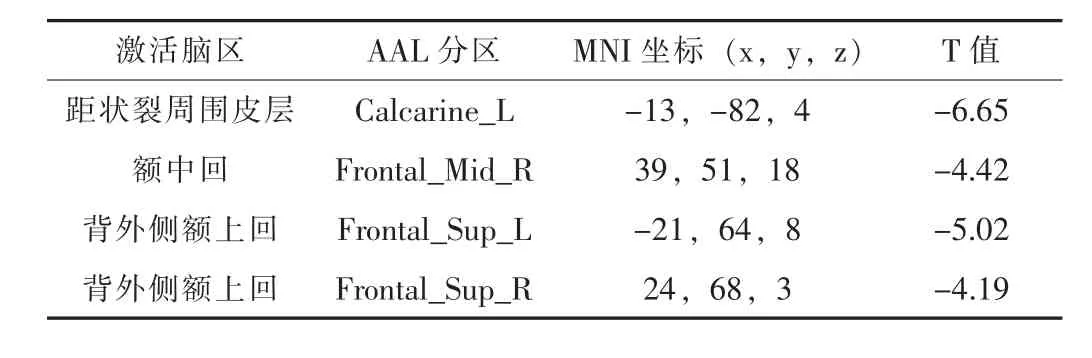

共招募15 例志愿者。剔除4 例头动参数过大及1 例匹配不良的被试,最后10 例纳入研究。其中男性4 名,女性6 名;最小年龄43 岁,最大年龄67 岁,平均年龄 (55.36 ± 7.69)岁。执行吞咽任务时多个脑区被激活,其中双侧中央前回、 补充运动区、 中央后回、 基底神经节、 岛叶、 丘脑为主要激活的区域。双侧背外侧额上回、 右侧额中回、 左侧距状裂周围皮层等脑区处于负激活状态。同时,执行吞咽任务时左侧半球激活脑区多于右侧半球。见表1、 表2、 图1。

图1 吞咽任务时激活脑区激活情况

表1 吞咽任务时激活脑区

表2 吞咽任务时负激活脑区

3 讨论

在本研究中,健康中年老人执行基于block 设计的吞咽任务时多个脑功能区被激活,其中以双侧中央前回、 补充运动区、 中央后回、 基底神经节、 岛叶、 丘脑为主要集中激活区域,提示吞咽活动接受来自于双侧大脑半球的神经调控,这与Hamdy 等[1]、 邬刚等[2]的研究结果相近。中央前回是高级运动皮层中枢,中央后回可能参与口腔、 咽喉等感觉反馈。有研究[3]表明,老年人在吞咽活动时初级感觉运动区激活也会相应增加,可能与吞咽运动效率降低及口咽感觉减退的神经代偿方式相关。补充运动区位于中央前回内侧上方,其功能与运动计划的时序性相关[4],它的激活提示吞咽活动是一个配合程度较高的复杂性活动。岛叶与躯体及内脏的感觉、 运功加工相关,同时参与认知控制行为。有动物实验[5]表明岛叶可诱发吞咽顺序,引起吞咽活动。丘脑是皮质下的感觉中枢,在口腔受到感觉刺激及吞咽唾液时被激活[6]。尾状核、 壳核、 苍白球、 丘脑底核等同属于基底神经节脑功能区激活,提示基底神经节参与了吞咽活动的信息整合及动作执行。

不同于以往的报道[7],本研究中额上回、 额中回等前额叶区及顶枕区、 小脑等没有被广泛激活,额叶、 枕叶的部分脑区甚至处于负激活状态,考虑是食物及试验设计不同导致结果不一致。本研究中,被试口含软管在感知口腔内流质后执行吞咽活动,未经历口腔前期以及口腔期的咀嚼、 舌推送动作,其行为可能接近于反射性吞咽活动。有报道[8]称前额叶在反射性吞咽活动中参与度较低。此外,年龄也许是另一个影响因素。一项针对老年人的研究[9]表明吞咽时前额叶处于负激活模式,考虑与认知减退相关,认知减退引起的脑功能改变在吞咽障碍临床症状发生前就已显现。同时,执行吞咽任务时左侧半球激活脑区多于右侧半球,提示吞咽活动时大脑半球中枢支配存在偏侧性。有研究[10]通过计算双侧大脑半球的偏侧性指数 (LI),表明吞咽活动的相关脑区存在偏侧性,即存在吞咽优势半球。吞咽活动时大脑半球中枢支配偏侧性可能与左右利手相关,也可能与语言中枢偏侧性原因相似,但尚未能清楚揭示其成因。

总之,初级感觉运动区、 补充运动区、 岛叶、 丘脑等脑区是吞咽神经控制网络的一部分。但本研究存在一定的局限性,如样本量过小,未纳入年轻人作对比,食物性状单一等。未来将会进行补充完善,为探索吞咽网络的神经生理机制提供依据。