双眼外直肌后徙术、 单眼外直肌后徙联合内直肌缩短术治疗基本型间歇性外斜视患儿的效果对比

李文庆,刘锦荣,何庆萍

(赣州市人民医院眼科,江西 赣州 341000)

间歇性外斜视 (intermittent exotropia,IXT) 是一种介于外隐斜与共同性外斜视之间的眼病,好发于儿童时期,其中基本型IXT 是其常见亚型[1]。基本型IXT 早期无特异性症状,若不能及时诊断和治疗,随病情进展斜视时间及次数均会增加,可导致恒定性外斜视,对患儿视功能造成不利影响[2]。目前,手术是临床治疗基本型IXT 患儿的常用手段,其中双眼外直肌后徙术与单眼外直肌后徙联合内直肌缩短术的应用较多[3]。鉴于此,本研究选取我院收治的56 例基本型IXT 患儿,对比分析双眼外直肌后徙术、 单眼外直肌后徙联合内直肌缩短术两种术式的治疗效果,以期为后续基本型IXT 的治疗提供更多参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2020年1月至2021年11月我院收治的56 例基本型IXT 患儿,随机分为两组各28 例。对照组男性患儿17 例,女性患儿11 例;年龄5 ~12 岁,平均 (7.24 ± 1.51)岁; 病程7 ~46 个月,平均 (23.48 ± 5.45) 个月。观察组男性患儿15 例,女性患儿13 例;年龄5 ~11 岁,平均 (7.22 ±1.40) 岁; 病程6 ~49 个月,平均 (23.41 ± 6.09) 个月。两组患儿的基线资料均衡可比 (P>0.05)。

1.2 入选标准 纳入标准: 符合基本型IXT 的临床诊断标准[4],且经眼睛遮盖试验、 斜视等检查确诊;年龄5 ~12 岁; 患儿家属对本研究知情同意。排除标准: 分开过强型、 集合不足型等其他类型IXT; 合并垂直斜视或斜肌功能异常; 合并眼球震颤等其他眼部疾病; 具有既往眼科手术史; 先天性发育畸形; 精神异常、 治疗依从性差; 中途退出或失访。

1.3 治疗方法 两组患儿的手术均由同一团队完成,术程顺利。对照组接受单眼外直肌后徙联合内直肌缩短术治疗: 患儿取仰卧位,全麻后常规消毒、 铺巾并开睑,在颞下方穹窿结膜处做一个Parks 切口,勾取外直肌,然后分离肌间膜与节制韧带,距肌止端2 mm 处做缝合 (三套环缝合),贴近肌肉附着点然后用剪刀离断肌肉,在巩膜表面测量后退距离,于浅层巩膜固定肌肉,在鼻下穹窿结膜做切口后勾取内直肌,根据术前设计的预缩短长度后1 mm 进行肌肉套环缝合,切除多余肌肉,在原肌止端固定,间断缝合结膜切口。观察组接受双眼外直肌后徙术治疗: 患儿取仰卧位,全麻后常规消毒、 铺巾并开睑,在颞下方穹窿结膜处做切口,勾取外直肌,分离肌间膜和节制韧带,距肌止端2 mm 处做缝合,贴近肌肉附着点离断肌肉,在巩膜表面测量后退距离,缝合切口。术后两组患儿均随访12 个月。

1.4 观察指标 ①眼位矫正效果。疗效评定参考以下标准,其中正矫: 外斜/外隐斜值<10△,且内斜/内隐斜值≤5△; 欠矫:外斜/外隐斜值≥10△; 过矫: 内斜/内隐斜值>5△。②斜视度。分别于术前、 术后6 个月及术后12 个月应用三棱镜加交替遮盖法检查患儿的视远 (5 m)、 视近 (33 cm) 斜视度。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0 软件分析数据。计数资料以%表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验; 计量资料以±s 表示,采用t 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 眼位矫正效果 两组患儿的眼位矫正效果比较,差异无统计学意义 (P>0.05)。见表1。

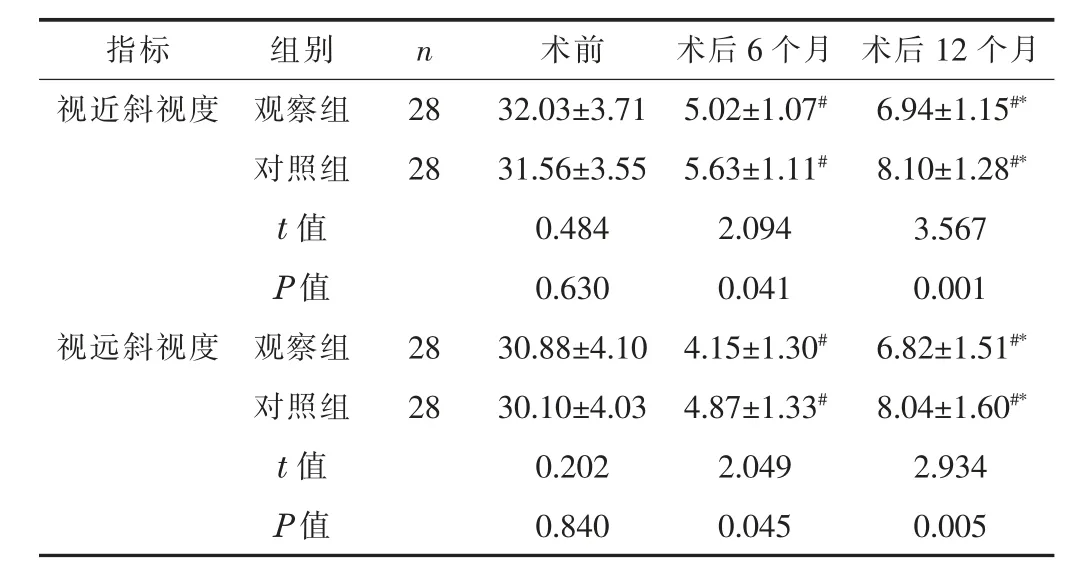

2.2 手术前后的斜视度 术后6 个月及12 个月,两组患儿的视近、 视远斜视度均较术前有所改善,且观察组患儿的视近、 视远斜视度均低于对照组患儿 (P<0.05)。见表2。

表2 两组患儿手术前后的斜视度比较 (±s,△)

表2 两组患儿手术前后的斜视度比较 (±s,△)

注: 与同组术前比较,#P <0.05; 与同组术后6 个月比较,*P <0.05。

指标组别n术前术后6 个月 术后12 个月视近斜视度 观察组2832.03±3.71 5.02±1.07# 6.94±1.15#*对照组2831.56±3.55 5.63±1.11# 8.10±1.28#*t 值0.4842.0943.567 P 值0.6300.0410.001视远斜视度 观察组2830.88±4.10 4.15±1.30# 6.82±1.51#*对照组2830.10±4.03 4.87±1.33# 8.04±1.60#*t 值0.2022.0492.934 P 值0.8400.0450.005

3 讨论

基本型IXT 是临床常见的外斜视类型,常因集合和分开功能平衡失调而诱发,随着病情进展,易发展为恒定性外斜视,不仅影响患儿外观,更会引起患儿视功能的明显损害,对患儿的身心健康及生活质量造成严重影响[5-6]。因此,积极探索一种安全高效的治疗方案,对改善患儿立体视功能,获得良好的矫正效果尤为重要。

单眼外直肌后徙和内直肌缩短术联用可明显缩短基本型IXT 患儿功能不足的内直肌,提高内直肌有效长度以及张力,有利于改善患儿的眼动态融合功能,促进患儿眼位及立体视功能恢复,但术后患儿远期眼球活动受限及眼位回退发生率仍较高[7]。双眼外直肌后徙术操作相对简便,通过直接减弱外直肌肌力来改变外斜视的解剖因素,清晰显示细微的眼部结构与解剖层次,可有效改善斜视度,提高眼位矫正率[8-9]。本研究结果显示,两组患儿的眼位矫正效果比较,差异无统计学意义(P>0.05),提示双眼外直肌后徒术、 单眼外直肌后徒联合内直肌缩短术治疗基本型IXT 均具有良好的矫正效果。

本研究结果还显示,术后6 个月、 12 个月,观察组的视近、 视远斜视度均低于对照组 (P<0.05),提示双眼外直肌后徙术在改善患儿视近、 视远斜视度方面效果更为显著。分析原因在于,患儿在接受眼外直肌后徙联合内直肌缩短术治疗后,眼球外转功能受到一定影响,且此术式对局部组织有一定的破坏性,易导致术后出现眼外肌周围结缔组织粘连、 远期眼位矫正效果不稳定等情况; 而双眼外直肌后徙术对眼球破坏性相对较小,故患儿的眼位及斜视度回退风险较低,远期疗效更好。

综上所述,双眼外直肌后徙术、 单眼外直肌后徙联合内直肌缩短术治疗基本型IXT 患儿均具有良好的矫正效果,但双眼外直肌后徙术对患儿斜视度的改善更明显。