居住选择对农民工城市融入的影响机制研究

黄云凌 覃夏霏

[摘 要:文章基于深圳等6个城市的调查数据,利用多层线性回归模型,以社区资源可及性为中介变量,探讨居住选择对农民工城市融入的影响。研究发现:居住选择对农民工城市融入有显著积极影响;与居住在聚居区的農民工相比,非聚居区的农民工表现出更高的城市融入水平;社区资源可及性在居住选择与农民工城市融入之间起到部分中介作用;结合访谈资料发现,相对于聚居区而言,非聚居区内良好的基础设施能够改善农民工家庭生活质量,提供更多教育资源和就业机会;非聚居区的服务型资源供给不仅能满足农民工家庭需求,还能为其提供社会参与和建立本地社会资本的机会,促进农民工城市融入。研究结论对制定社区层面的农民工城市融入政策具有参考价值。

关键词:居住选择;社区资源可及性;城市融入

中图分类号:F323.6;F299.2;D669.3 文献标识码:A文章编号:1007-5097(2024)01-0099-11 ]

The Influence Mechanism of Residence Choice on Migrant Workers′ Urban Integration:

Based on the Mediating Effect of Community Resource Accessibility

HUANG Yunling,QIN Xiafei

(School of Law,Minnan Normal University,Zhangzhou 363000,China)

Abstract:Based on the survey data of six cities such as Shenzhen,this paper uses the hierarchical linear regression model to explore the impact of residence choice on migrant workers′ urban integration,taking the accessibility of community resources as the mediating variable. The findings are as follows:The residence choice has a significantly positive impact on migrant workers′ urban integration. Compared with migrant workers living in ghettoized areas,migrant workers in non-ghettoized areas show a higher level of urban integration. The accessibility of community resources plays a partial mediating role among the residence choice and the urban integration of migrant workers. Considering the interview data as well,compared with the ghettoized areas,the good infrastructure in non-ghettoized areas can improve the life quality of migrant workers′ families and provide more educational resources and employment opportunities. The service resources supply in non-ghettoized areas can not only meet the needs of migrant workers′ families,but also provide them opportunities to participate in the society and build the local social capital,which can promote migrant workers′ urban integration. The conclusion of this study has reference value for making the policy of migrant workers′ urban integration at the community level.

Key words:residence choice;community resource accessibility;urban integration

一、引言及文献综述

农民工城市融入是新型城镇化的难点,事关我国经济社会发展大局[1]。改革开放以来,大量农民工进城为各行业带来充裕的廉价劳动力,推动我国经济高速发展。截至2022年,全国农民工总量已超过2.9亿人。在总体规模不断扩大的同时,农民工流动模式也由个人外出务工模式转向核心家庭整体迁移模式,流动家庭在现居住地户均规模达到2.5人,超过3成的人在流入地居住生活时间超过5年[2]。农民工居留长期化、家庭化趋势,从侧面反映了他们融入城市的强烈愿望。然而,当前农民工与市民相比,在社会福利、居住环境、心理认同等方面存在较大差距,未能充分融入城市。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央部署实施新型城镇化战略,推动我国城镇化建设取得历史性成就。党的二十大报告提出,深入实施新型城镇化战略,推进以人为核心的新型城镇化,加快农业转移人口市民化。随着国家户籍制度改革的推进,相关福利分配制度对农民工城市融入的影响将逐步减弱,以居住为核心的城市生活将成为农民工融入城市的关键[3]。当农民工进入城市,居住选择是他们面临的首要问题。受经济条件限制,大多数农民工选择居住在环境相对较差的城中村、城乡结合部或棚户区,居住隔离现象严重。近年来,关于研究居住选择与农民工城市融入之间关系的文献不多。已有研究主要分析两者之间的关系,而对这种关系潜在机制的讨论较少,对社区环境中介效应的关注明显不够。根据经典理论,当农民工选择不同居住地时,居住地环境特征如结构、资源和网络等,不仅直接决定着他们能享受到的社会服务数量和质量,还能影响其发展机会和人际交往,为其融入城市社会创造多重可能性,反馈并调节着经济社会变迁和各类城镇化政策对个体的作用。本文着眼于分析农民工居住选择对其城市融入的影响,以社区资源可及性为中介变量,分析潜在影响机制,为城市决策者提供重要证据和政策建议,以便从社区层面提升农民工城市融入水平。

所谓城市融入是指流动人口与市民相互渗透、相互融合,通过共享历史和经验,获得彼此的记忆、情感和态度,最终融入城市共同生活的过程。国外对流动人口居住选择与城市融入之间关系的考察,始于二十世紀初的芝加哥学派。该学派围绕两者之间关系提出空间融入理论,认为随着经济状况改善,移民会搬进本地社区。本地社区的良好环境、丰富资源以及较多的接触互动,最终会促进移民融入主流社会[4]。此观点在二十世纪五六十年代新一轮移民浪潮到来之后,受到强烈批评与质疑。学者们发现,移民融入路径存在多元性,不同类型社区环境对移民及其后代的融入会产生不同影响,移民聚居区对移民的影响并不总是负面的。针对此争议,学界从社区资源着手,进一步展开对居住选择与移民城市融入之间关系的研究。

一些研究表明,移民进入城市之初,通常选择居住在条件恶劣、拥挤、交通状况糟糕、缺少公共服务的社区。居住环境差意味着生活机会和资源匮乏,移民难以与主流群体建立关系,没有能力实现结构性融入[5]。随着时间的推移,取得经济成功的移民会搬进本地社区,本地社区良好的基础设施、丰富的资源和社区服务,能够有效降低移民融入城市的难度和成本,促进移民社会参与及对城市生活的适应[6]。不过,一些学者认为,不能片面强调聚居区的消极影响。移民社区中的企业、俱乐部、社会组织和学校等不仅能为新移民提供各种资源、族群纽带和就业机会[7],还能塑造同乡之间的互动环境,提高新移民的安全感、归属感,改善融入状况[8]。目前,学界虽未形成一致结论,但大部分学者承认社区资源的中介作用和重要影响。在过去几十年里,欧美政府也一直致力于改善移民社区的基础设施,提高资源和服务的可及性,避免居住隔离和社区衰败现象,让移民更好地融入城市。

国内大部分研究将焦点放在居住选择对农民工城市融入的影响上,较少探讨居住选择的影响机制。王子成等(2020)利用2014年中国流动人口动态监测调查数据,分析了自有住房、个人租赁住房和保障性住房对流动人口城市融入的影响[9]。在城市融入的具体维度上,叶俊焘和孙中伟(2019)基于7个区域中心城市的农民工数据研究发现,农民工居住地离公共资源集中配置区和工作地越远,居住隔离所引发的空间误配效应越强,弱化了居住地对职业发展和工资水平的积极影响[10]。吴开泽和黄嘉文(2020)利用广州住房调查数据研究发现,相较于居住在城中村、城乡结合部的流动人口,租住在商品房等正规社区的流动人口的留城意愿更强烈,尤其是以家庭形式居住的流动人口[11]。宋全成和王昕(2019)进一步从居住地的城乡属性、社区类型和主要邻居构成等维度,分析居住环境对流动人口长期居留意愿的影响并发现,居住在城镇社区、商品房社区、别墅区、以本地人为主的社区的流动人口,其长期居留意愿更强[12]。林李月等(2019)基于福建数据的研究表明,居住在中心城区的流动人口更愿意在城市永久定居[13]。杨菊华(2015)引入较为完善的社区服务指标,讨论农民工城市融入的影响因素并发现,良好的社区服务能够推进农民工城市融入进程[14]。在此基础上,戚迪明等(2016)、刘琳(2019)以及Zou和Deng(2021)以邻里互动为中介变量,尝试讨论流动人口居住选择对留城意愿和城市融入的影响机制。此外,相关研究结果显示,居住在正规社区的流动人口与本地人接触机会较多,容易建立本地社会资本,形成更强的留城意愿[15-17]。

综上所述,国内外学者对居住选择与城市融入之间关系进行了多方位思考,但仍存在以下缺失:一是国外研究虽然比较系统,但对是移民聚居区还是非移民聚居区更加有利于移民城市融入这一问题的探讨并未形成一致结论;二是国内研究大多只简单讨论居住选择的影响,没有系统解决居住选择与农民工城市融入之间的内生问题,也没有从社区资源层面对居住选择与农民工城市融入之间关系的潜在影响机制进行深入分析。事实上,当农民工选择不同类型居住地时,居住地的空间属性和社区资源会塑造居住环境,调节人际互动,带来不同的发展机会,最终影响农民工城市融入。社区资源可及性是阐释农民工城市融入内在机理和路径的重要变量,也是研究制定公共政策的重要着力点。鉴于此,本文尝试在融入理论框架下,以社区资源可及性为中介变量,探讨居住选择对农民工城市融入的影响。

二、研究思路与理论假设

居住选择、社区资源可及性和农民工城市融入三者之间关系的逻辑起点是居住选择。农民工进入城市之初,一般会先居住在城中村等流动人口聚居区。之后,按照空间分层模型的观点,一部分农民工通过努力实现居住环境的改善,另一部分农民工可能要继续居住在条件恶劣、拥挤的社区。不同类型居住地在城市空间区位、经济社会结构中,因所处位置不同,所拥有的社会资源、公共服务、发展机会等差别较大,对农民工城市融入的影响也存在差异。国外关于聚居区和非聚居区对移民影响的研究尚有争议。部分观点认为,不能完全否定聚居区在为初来乍到的移民提供资源、帮助他们降低焦虑、促进融入等方面的作用[18]。不过,国内已有研究大多肯定了选择居住在中心城区、商品房社区和保障房社区对农民工城市融入的积极影响。

居住选择对农民工城市融入的影响,实质上是通过居住环境发生作用。于是,本文引入一个重要的居住环境变量——社区资源可及性。空间融入理论认为,经济社会条件好的本地社区,资源更丰富,资源的可及性更强,社区社会资本丰厚,合作参与规范容易建立和保持,相应地对生活在其中居民的影响也更积极。不过,部分学者强调,移民社区的特殊经济社会结构能够产出合适的资源,生活在其中的移民依托族群纽带,可以获得有价值的信息、机会和社会支持,移民社区与本地社区在资源上的差距并没有想象中那么大[19],这是基于西方背景的讨论。国内相关研究认为,我国城市普通社区当前在财政资源、基础设施和社区管理服务水平等方面明显优于流动人口聚居区,居住隔离现象比较普遍。居住环境差、安全问题多、配套设施落后等促使城中村拆迁改造成为地方政府城市建设的重点[20]。近年来,在以新自由主义为导向的城市更新模式下,部分城市开始对城中村进行“绅士化”改造,大量城中村被拆除或挪作商业化用途,农民工和城市低收入群体不得不向更偏远的城郊转移,这使得农民工聚居区的资源劣势变得更为明显[21]。从某种程度上看,农民工不同类型居住地的资源差距在拉大。

居住选择、社区资源可及性和农民工城市融入三者之间关系的落脚点是农民工城市融入。在农民工城市融入过程中,居住环境和社区资源发挥着至关重要的作用。作为一个空间意义上的概念,社区是个人交往互动、建立社会关系的重要场所,而从社会经济属性上看,社区不仅与各种资源、声誉和社会机会挂钩,还是农民工社会参与的重要平台[22]。当农民工选择不同居住地时,居住地的社区结构、资源和网络等,为其融入主流社会创造了多重可能性,反馈并调节着经济社会变迁和各类城镇化政策对个体的作用。具体到各个维度,生活在非聚居区的农民工可以享受到充裕的财政资源带来的好处,非聚居区内良好的交通、学校等基础设施能够提高他们的就业质量,让其子女获得便利的教育资源、安全环境,促进农民工城市融入,增强农民工对城市生活的心理认同[12]。与此同时,非聚居区的社工、网格员、社会组织等服务型资源不仅能够通过社会服务供给,一定程度上满足农民工家庭需求,还能让农民工在社区活动和社会参与中建立与本地居民的联系,获得更多信息和发展机会,提高生活质量和对城市的归属感[14]。相反,聚居区的资源可及性较差,生活在其中的农民工更容易被边缘化,这不利于他们融入城市。

基于上述分析,本文提出假设1—假设3。

H1:居住选择影响农民工城市融入,与居住在聚居区的农民工相比,居住在非聚居区的农民工城市融入水平更高。

H2:不同类型居住地的社区资源可及性存在差异,总体上看,相较于聚居区,非聚居区的资源可及性更强。

H3:居住地的社区资源可及性不仅直接影响农民工城市融入,还对居住选择与农民工城市融入的关系起到中介作用。

在接下来的实证部分,本文将利用多层线性回归验证上述假设,并使用倾向得分匹配法(PSM)、工具变量法和交互项进行模型稳健性检验。

三、数据来源、变量选取与研究方法

(一)数据来源

本文采用定量与定性相结合的方法,以问卷数据和访谈资料为基础,探讨居住选择对农民工城市融入的影响。本文数据由课题组于2018年7月至2019年8月在深圳、广州、厦门、武汉、泉州和漳州等地调查获得。选择这6个城市的理由包括:其一,这6个城市是东中部地区一二三线城市中农民工输入地的代表,社区建设具有一定的差异性和典型性。其中,深圳、广州、厦门的社区发展经验走在全国前列,武汉、泉州和漳州稍弱,这种异质性有利于研究居住环境对农民工城市融入的影响。其二,课题组成员所在单位靠近这6个城市,方便就近组织人员开展大规模调查。

在确定调查区域后,本文结合6个城市中市辖区的外来人口比例及社区类型进行多段抽样。第一阶段,先根据外来人口数量,对6个城市的市辖区分别进行排序,建立6个抽样框,再从每个抽样框中随机抽取2个市辖区;第二阶段,将选出的市辖区的所有街道,按照城市纳入6个抽样框,并在每个抽样框中随机抽取4个街道,抽出的街道尽量在社区类型上具有多样性特点;第三阶段,对街道社区(城中村)进行分类,随机抽取5类60个居住地作为调查地点;第四阶段,基于地图法,从每个社区(城中村)抽取流动人口家庭户,户内运用KISH抽样法抽取受访者。课题组在6个城市总共发放3 300份问卷,获得有效问卷3 103份,有效率为94%。除了农民工问卷外,课题组还在每个社区(城中村)选取1个管理者填答社区问卷。

(二)变量选取

1. 因变量

本文选取城市融入作为因变量。为了保证测量的统一性,本文以杨菊华(2015)[14]的指标体系为模板,根据当前农民工的实际情况进行修正,最终形成一套包括四个维度的城市融入指标体系。再利用指数构建法,构建1个城市融入综合指数和4个分指数,取值区间为0~100。本文以城市融入综合指数为模型因变量,具体指标见表1所列。

2. 自变量

本文以居住选择为自变量。按照Zou和Deng(2020)的思路,将社区类型分为农民工聚居区和非农民工聚居区两类[17],前者包括城中村和城乡结合部社区;后者包括商品房社区、保障房社区和老城区。本文采用“是否為非聚居区”这个指标来测量农民工居住选择。商品房社区、保障性住房社区、老城区、城中村和城乡结合部的样本比例分别为20.6%、16.5%、19.3%、21.9%、21.7%。

3. 中介变量

本文以社区资源可及性为中介变量。所谓社区资源可及性指的是农民工能够轻松接触各种设施、服务的程度和可能性。在Chaskin(2001)的社区能力评估模型基础上,本文根据我国城市社区发展情况,将社区资源可及性分为财政资源可及性、基础设施可及性、服务型资源可及性三个维度,并从资源数量、资源使用情况、资源使用的便利性等层面入手进行测量[23]。本文利用指数构建法,构建出财政资源可及性指数、基础设施可及性指数和服务型资源可及性指数作为中介变量,具体指标见表2所列。

4. 控制变量

受已有研究启发,考虑数据的可及性,在个体层面,本文控制性别、婚姻、受教育程度、出生年代、就业身份、住房产权、进城年限、与家人同住情况、与孩子同住情况、流动模式等指标;在地区层面,主要控制城市类型变量。单变量分析结果表明,男性样本占55.2%,女性样本占44.8%;已婚、未婚(包括离异、丧偶等)分别占60.6%、39.4%;小学及以下、初中、高中(中专)、大专及以上分别占10.8%、56.1%、27.9%、5.2%;1960年至1980年间出生的农民工、80后农民工、90后农民工分别占42.5%、39.6%、17.9%;居住在老城区、商品房社区、保障性住房社区、城中村、城乡结合部的农民工分别占19.3%、20.6%、16.5%、21.9%、21.7%;雇员、雇主、自营职业者分别占65.1%、4.3%、30.6%;进城1年及以下、1~10年、10年以上的农民工分别占22.1%、56.3%、21.6%;与家人同住比例为69.2%;与孩子同住比例为43.7%;跨县流动、跨市流动、跨省流动的农民工分别占12.9%、58.4%、28.7%。

(三)研究方法

1. 指数构建法

由于城市融入概念比较复杂,涉及测量指标较多,为了便于分析,本文借鉴杨菊华(2015)的方法[14],采用因子分析和极差值法将城市融入指数化,构建1个城市融入综合指数和4个分指数,取值区间为0~100。本文对社区资源可及性采用同样的处理方式,构建3个指数。具体过程分为四步:①数据标准化。利用极值法对数值型变量进行去量纲,采用专家赋值法对分类变量进行赋值,然后去量纲,最终形成标准化数据结构。②权重设置。借鉴已有研究的做法,利用因子分析法提取公因子,以因子得分系数和因子贡献率(解释方差)为权重,赋予变量权重。③城市融入和社区资源可及性分类指数的生成。由于每个维度都包含一些指标,因此,在构建总体指数之前,先对这些指标进行整合,形成各个维度的分指数。参照已有研究方法,将此过程分为两步:一是以各个因子得分系数为权重,利用非等权加和法,得到因子得分;二是以因子贡献率(解释方差)为权重,利用非等权加和法,得到的值再乘以100,生成分类指数,每个维度的分类指数取值区间为0~100。④城市融入总指数的生成。采用均权法给各个维度赋权25%,将各个维度指数得分乘以权重,并相加得到总指数。

2. 基于多层线性回归的中介效应检验方法

本文借鉴温忠麟等(2005)的做法,利用多层线性回归进行中介效应检验,考察社区资源可及性对居住选择与农民工城市融入之间关系的中介作用[24]。考虑城市融入指数是连续型变量,本文采用OLS回归模型进行分析。同时,由于本文调研数据主要来自6个城市的60个社区,故样本与采样点存在套嵌关系。为了避免同一采样点样本之间潜在的关联性导致估计结果偏差,本文采用多层线性模型对自变量与因变量之间的函数关系进行估计,并将数据分为三层,即采样城市、采样社区和样本,使用以下三类模型加以测度:

一是无条件空模型,以判断是否需要采用多层模型。统计结果表明,农民工城市融入得分在很大程度上因其居住社区不同而有所差别,故有必要采用多层模型技术。

二是随机截距模型,即允许每个样本点拥有自己的截距。

[yij=(γ00+γ01G1j+γ10χ1ij)+(δ0j+εij)] (1)

式(1)中,固定效果部分包含个体和群体变量。[G1j]代表样本点特征(如社区资源可及性等变量),[γ01]是其系数;[χ1ij]代表个体和家庭特征(如收入等),[γ10]是其系数。该模型将因变量解释为个体和家庭特征、样本点环境特征的函数。[δoj]代表未被观察到或无法观察到的样本点层次的随机变量,该变量为同一样本点内所有个体共有。

三是随机截距和随机斜率模型,即允许不同层次变量之间的互动。

[yij=(γ00+γ01G1j+γ10χ1ij)+ (δoj+δ1jχij+εij)] (2)

式(2)中,[δ1j]表示个体因素对因变量的影响在群体间的变异,且未能被模型中的群体特征所解释。为了充分阐释自变量与因变量之间关系,在下文模型中采用随机截距和随机斜率模型,允许居住选择和社区资源可及性的斜率变化。除了定量分析外,本文还选取10个农民工典型样本,采用深度访谈法剖析社区资源可及性对农民工城市融入的影响,所获资料主要用于对定量结果的讨论。

四、居住选择、社区资源可及性与农民工城市融入

(一)现状与特征

居住选择、社区资源可及性与农民工城市融入的相关分析见表3所列。在全部样本中,农民工城市融入综合指数只有55分。其中,经济立足和社会接纳的得分最低,心理认同的得分最高。相比已有研究,这些数值虽然稍有增长[14],但当前农民工总体融入水平仍然不高,不同领域的融入状况存在极大差异,经济融入严重滞后于心理融入,并拉低总体融入水平。就居住分类而言,非聚居区农民工城市融入水平明显高于聚居区农民工城市融入水平。在社区资源方面,相较于聚居区,非聚居区的社区资源可及性更好,农民工切实享受到的服务也更多。其中,基础设施和服务型资源的可及性差异最大。总之,聚居区和非聚居区在社区资源可及性及农民工城市融入上的差异,是进一步探索三者之间关系的基础条件。

(二)中介效应分析

本文以居住选择为社区层面变量,以社区资源可及性和农民工城市融入为个体层面变量,采用2-1-1中介模型讨论三者之间关系。具体建模思路如下:①以居住选择为自变量,检验其对因变量的直接影响;②以居住选择为自变量,检验自变量对中介变量的影响;③以社区资源可及性为自变量,检验中介变量对因变量的影响;④建立影响路径模型,检验中介效应;⑤计算社区资源可及性的中介效应占比。

1. 居住选择对农民工城市融入的影响

本文针对居住选择与农民工城市融入的关系,建立线性回归模型,见表4所列。回归结果显示,与聚居区农民工相比,生活在非聚居区的农民工城市融入水平高出10.03分。在控制个体变量和城市类型变量之后,居住选择回归系数依然存在统计显著性。由此可见,居住选择对农民工城市融入有较强的正向影响。由此,H1得到证实。

上述模型中,性别、文化程度、出生年代、婚姻、就业身份、住房、与家人同住、与孩子同住、进城年限、流动区域以及城市类型等控制变量的参照类分别为:男性、大专及以上、90后、未婚或离婚等、自营职业者、自有住房、不与家人同住、不与孩子同住、进城10年以上、跨县流动及三线城市。就个体特征而言,女性农民工城市融入水平显著高于男性农民工城市融入水平;与之前研究一致的是,教育对农民工城市融入有积极影响,因为教育可以带來更多经济资源和社会参与机会;与90后农民工相比,1960—1980年出生的农民工和80后农民工的城市融入水平更高;与自营职业者相比,雇主身份有利于农民工城市融入,雇员身份则起到负面作用;住房拥有率与农民工城市融入显著正相关,这是因为房主更有可能在社区投入较多时间和建立良好社会关系,而房屋所有权是他们身份和社会地位的象征,使他们能够享受到更多社会福利,因此,他们的融入程度高于租房者[26];从家庭构成角度看,与家人和孩子同住更有利于农民工城市融入,这不仅是因为家庭成员对家庭收入的贡献,还因为与家庭成员同住能带动农民工更全面地参与社会活动,推动其融入城市生活;与进城时间较短的农民工相比,进城时间较长的农民工能够获得更多关于当地劳动力市场的信息,建立更广泛的社会网络,从而对居住城市产生更强的归属感;在流动属性方面,长途迁移与农民工城市融入呈负相关,因为与省内移民相比,跨省流动群体更容易遇到不适应当地文化的困难[25];在城市类型方面,与生活在一线城市、三线城市的农民工相比,生活在二线城市的农民工城市融入水平更高。

2. 居住选择与社区资源可及性之间的关系

本文针对居住选择与社区资源可及性的关系,控制个体特征、家庭特征、社区层面变量及城市层面变量,建立线性回归模型,具体见表5所列。

从表5来看,居住选择对社区资源可及性有显著正向影响,非聚居区的社区资源明显比聚居区丰富,H2得到验证。访谈资料显示,非聚居区的资源更丰富,环境更好,更强调社区建设,会针对居民需求开展各种社区活动,管理和服务水平也更高。相对来说,聚居区的管理方式以管控为主,服务型资源匮乏,基础设施较为落后。

3. 社区资源可及性对农民工城市融入的影响

本文以社区资源可及性为自变量,控制相关变量,建立对农民工城市融入影响的线性回归模型,见表6所列。研究表明,社区资源可及性指标对农民工城市融入有非常强的正向影响,部分证实了H3。其中,基础设施可及性和服务型资源可及性的影响最大,它们每增加1个单位,农民工城市融入水平相应提高0.47分和0.52分。

4. 社区资源可及性的中介效应分析

本文以居住选择为自变量,以社区资源可及性为中介变量,建立对农民工城市融入的多层中介效应模型,具体见表7所列。整体上看,社区资源可及性对居住选择与农民工城市融入之间关系起到部分中介作用,H3得到证实。从具体维度上看,基础设施可及性和服务型资源可及性的中介作用相对较强,纳入中介变量后,居住选择与农民工城市融入之间的回归系数相应降为4.86、4.45,统计显著性也变差。

5. 社区资源可及性的中介效应占比分析

为了进一步判断社区资源可及性三个维度的解释能力,对前文表中的回归系数进行整理计算,结果见表8所列。经测算,居住选择对农民工城市融入的直接效应为6.57,财政资源可及性、基础设施可及性和服务型资源可及性三个维度的中介效应分别为0.871 5、1.625 6、1.833 6,占居住选择对农民工城市融入总效应的比例分别为13.26%、21.65%、27.91%。可见,相较于财政资源可及性,基础设施可及性和服务型资源可及性在促进非聚居区农民工城市融入方面起到更大作用。

(三)模型稳健性检验

本文利用倾向值匹配法和工具变量法,解决居住选择与农民工城市融入关系模型中存在的样本自选择性和双向因果关系问题。同时,在模型中引入交互项,检验中介效应的稳定性。

1. 采用倾向值匹配法解决样本的选择性问题

居住地选择不是一个随机化的过程,样本的选择性偏差会影响居住选择与农民工城市融入之间因果关系检验。本文采用倾向值匹配法,分离出居住选择对农民工城市融入的影响。

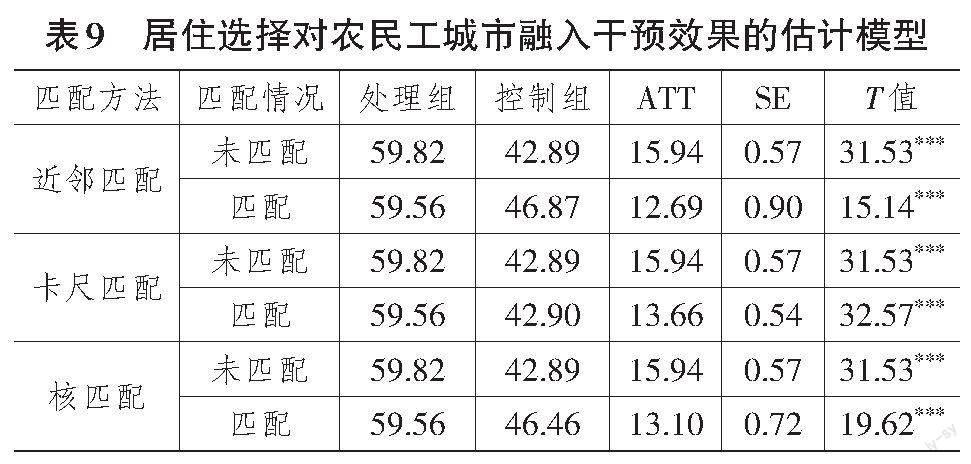

首先,本文利用logit回归模型倾向打分,以是否居住在非聚居区为因变量,在控制常规自变量的情况下,估计每个样本进入非聚居区的倾向性得分;其次,以最近邻匹配、卡尺匹配和核匹配法进行平衡假设检验;最后,以农民工城市融入为因变量来测试居住选择的平均干预效果。ATT估计结果见表9所列。

从表9来看,匹配前后,居住在非聚居区的农民工城市融入水平显著高于聚居区的农民工城市融入水平,表明居住在非聚居区改善了农民工城市融入状况。因此,检验结果是稳健的。

2. 采用工具变量法解决双向因果问题

本文使用二阶段最小二乘回归法(2SLS)检验居住选择与农民工城市融入之间可能存在的双向因果关系。第一阶段,在控制常规变量的情况下,本文用年龄、受教育程度和所在城市类型对样本进行分组,计算出样本所属组别居住在非聚居区的比例,再以样本所属组别居住在非聚居区的比例作为工具变量,预测个体居住在非聚居区的概率,结果具有统计显著性,排除弱工具变量的可能性;第二阶段,以第一阶段的拟合值为自变量,对农民工城市融入作回归分析。表10中的二阶回归结果显示,居住选择与农民工城市融入仍然呈显著正相关。通过比较使用工具变量和不使用工具变量的估计结果发现,前者的估计系数大于未解决内生问题时的估计系数。这说明,如果没有很好地解决内生性问题,可能会低估居住选择对农民工城市融入的影响。

3. 测量方法的调整:引入交互项

为验证效应的稳定性,本文除了使用中介效应检验外,还将交互项引入模型,结果见表11所列。居住选择×财政资源可及性、居住选择×基础设施可及性、居住选择×服务型资源可及性的系数显著为正,财政资源可及性、基础设施可及性和服务型资源可及性的系数也显著为正,这说明中介效应确实存在。可见,以上因素促进了居住在正规社区的农民工融入城市。

五、结论与建议

在移民融入理论框架下,本文利用调查数据,以社区资源可及性为中介变量,探讨居住选择如何通过社区资源对农民工城市融入产生影响,形成以下结论:

第一,居住选择对农民工城市融入有显著影响,居住在非聚居区的农民工城市融入水平明显高于聚居区农民工城市融入水平。这一发现与前人研究结论一致。本文使用PSM控制自选择偏差,并用工具变量法解决反向因果关系引起的内生性问题,这对先前研究方法进行了补充。

第二,社区资源可及性不仅直接影响农民工城市融入,还在居住选择与农民工城市融入之间起到部分中介作用。在社区资源可及性三个维度中,基础设施可及性和服务型资源可及性的中介效应较大。具体来说:①在基础设施可及性方面,非聚居区的公共交通、企业、医院、学校等基础设施能够满足农民工及其家庭成员就业、教育、医疗、消费、出行等需求,帮助他们增加收入,提高生活质量,适应城市社會。访谈资料显示,农民工聚居区基础设施的劣势容易被入学积分制等公共政策放大,某些城市规定农民工必须在辖区内住满一定年限才能获得入学积分,这导致一部分聚居区的农民工为了子女教育不得不放弃距离更远、待遇更好的就业机会,这给其城市融入带来负面影响。②在服务型资源可及性方面,相较于聚居区,非聚居区人口流动性低,社会组织提供的服务相对较多,不仅在一定程度上能满足农民工家庭需求,还能提供更多社会参与机会。农民工通过与不同群体开展互动交流,发展社会网络,学习文化规范,抓住社区内外机遇,提高了生活质量和对居住城市的认同感。访谈资料显示:有孩子同住的家庭对社区的嵌入更深,孩子在非聚居区能够得到更多保护,家长更放心让他们参与社区活动,与本地居民接触,学习城市规范,发展友谊;也有农民工利用本地社会网络找到新工作。与此相反,聚居区的居住环境较差,人口流动性强,服务型资源有限,社区管控色彩浓,对农民工城市融入的积极影响有限。研究发现,部分农民工因对城中村生活环境、基础设施和社区服务不满意而搬离聚居区。

基于以上研究结论,本文提出如下政策建议:

第一,政府有关部门应鼓励农民工在正规社区居住,加快城中村改造更新,加强基础设施建设,并理清公共政策与农民工居住生活形态之间的矛盾,让公共政策与社区基础设施形成合力,共同推进农民工城市融入。

第二,推动社区管理模式由管控向服务转型,提高社区服务质量。积极培育社会组织,针对农民工需求,开展多元社区服务和社区活动。在社区设立邻里互助中心或机构,组织当地居民和农民工共同管理和建设社区。为农民工社会交往创造条件,帮助建立本地社会资本,促进农民工城市融入。

本文通过分析居住选择对农民工城市融入的影响并解释其内在机制,丰富了相关研究,但还存在一些局限:①本文只基于横截面数据,无法完整呈现变量间关系的动态变化。为了进一步了解居住选择与农民工城市融入之间的动态关系,后续研究应尝试获取追踪调查数据。②受数据限制,本文只分析了社区资源效应,未讨论其他机制。③本文只关注了农民工城市融入总体指标,未分析其子维度。因而,居住选择与农民工城市融入子维度之间关系的内在机制是未来研究重点。

参考文献:

[1]李强,杨艳.“十二五”期间我国社会发展、社会建设与社会学研究的创新之路[J].社会学研究,2016,31(2):18-33.

[2]2022年农民工监测调查报告[N].中国信息报,2023-05-04(2).

[3]王春蕊.京津冀协同发展战略下人口流动的影响及对策研究[J].经济研究参考,2016(64):46-49.

[4]GORDON M M.Assimilation in American Life:The Role of Race,Religion, and National Origins[M].New York:Oxford University Press,1964.

[5]BHARATI S.Education and Employment Training Supports for Newcomers to Canada′s Middle-sized Urban/rural Regions:Implications for Social Work Practice[J].Journal of Social Work,2015,15(2):138-161.

[6]GROSSMAN S,DENISE E A,WINSTON M,et al.How Public Libraries Help Immigrants Adjust to Life in a New Country:A Review of the Literature[J].Health Promotion Practice,2022,23(5):804-816.

[7]REIMER S,CHAPMAN M,JANZEN R,et al.Christian Churches and Immigrant Support in Canada:An Organizational Ecology Perspective[J].Review of Religious Research,2016,58(4):495-513.

[8]CONNOR P,KOENIG M.Bridges and Barriers:Religion and Immigrant Occupational Attainment Across Integration Contexts[J].International Migration Review,2013,47(1):3-38.

[9]王子成,郭沐蓉,鄧江年.保障性住房能促进流动人口城市融入吗?[J].经济体制改革,2020(1):176-181.

[10]叶俊焘,孙中伟.居住隔离与农民工职业表现——来自七个区域中心城市的证据[J].南京农业大学学报,2019,3(19):85-95.

[11]吴开泽,黄嘉文.居住模式、住房类型与大城市流动人口留城意愿:基于广州的实证研究[J].华东师范大学学报,2020,52(4):170-183.

[12]宋全成,王昕.论居住特征对我国流动人口长期居留意愿的影响——基于2014年全国流动人口动态监测数据的实证研究[J].山东大学学报,2019(5):115-126.

[13]林李月,朱宇,柯文前.居住选择对流动人口城市居留意愿的影响——基于一项对福建省流动人口的调查[J].地理科学,2019,39(9):1464-1472.

[14]杨菊华.中国流动人口的社会融入研究[J].中国社会科学,2015(2):61-79.

[15]戚迪明,江金启,张广胜.农民工城市居住选择影响其城市融入吗?——以邻里效应作为中介变量的实证考察[J].中南财经政法大学学报,2016,217(4):141-148.

[16]刘琳.影响流动人口定居意愿的居住因素分析:居住隔离抑或社区社会资本[J].河海大学学报,2019,21(1):87-96.

[17]ZOU J,DENG X J.The Effect and Mechanism of Neighbourhood Choice on Socioeconomic Integration of Migrants:Evidence from China[J].Journal of Community Psychology,2021,49(2):620-652.

[18]ZAAMI M.Strategizing to Strengthen Social Inclusion:The Agency of Black African Immigrant Youth in Alberta,Canada[J].Canadian Ethnic Studies,2020,52(3):87-106.

[19]ZHOU M.Segmented Assimilation and Socio-Economic Integration of Chinese Immigrant Children in the USA [J].Ethnic and Racial Studies,2014,37(7):1172-1183.

[20]朱婉瑩,赵伟宏,汪明峰.城中村拆迁与外来人口居住选择的影响因素研究——以上海市联明村为例[J].人文地理,2018,33(4):26-32.

[21]田莉.从城市更新到城市复兴:外来人口居住权益视角下的城市转型发展[J].城市规划学刊,2019(4):56-62.

[22]KESTEN J,COCHRANE A,MOHAN G,et al.Multiculture and Community in New City Spaces[J].Journal of Intercultural Studies,2011,32(2):133-150.

[23]CHASKIN R.Community Initiative Building Community Capacity:A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive[J].Urban Affairs Review,2001,36(3):291-323.

[24]温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005(2):268-274.

[26]LIU L,HUANG Y,ZHANG W. Residential Segregation and Perceptions of Socio-Economic Integration in Shanghai China[J].Urban Stuies,2018,55(7):1484-1503.

[25]CHEN Y,WANG J.Social Integration of New-Generation Migrants in Shanghai China[J].Habitat International,2015,49(2):419-425.