中医治疗银屑病伴抑郁症的机制研究进展

张 宁,杨素清,袁 锐

(1.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040)

银屑病是临床常见的以鳞屑性丘疹或红斑为主要特征的慢性、炎症性疾病。抑郁症是一种严重影响患者生活质量,以情感和认知障碍为主要特征的精神障碍性疾病,主要核心症状包括持续存在的情绪低落、兴趣下降、意识活动减退等,甚至出现自杀、轻生的念头。目前,银屑病和抑郁症二者发病率均具有普遍性,有大量证据表明银屑病与抑郁心理之间存在恶性循环,银屑病会导致抑郁,抑郁会加剧银屑病[1]。随着医学观念的转变,生物-心理-社会综合模式的推广,银屑病已归属于典型的身心疾病,越来越多临床医生关注银屑病伴抑郁的现象,同时积极采取一系列有效措施改善疾病状态。因此,在临床中密切关注并评估银屑病患者的心理变化,对银屑病患者的抑郁情况尽早进行积极调整,可缩短病程以达更好的治疗预期。

银屑病伴抑郁症发病机制尚未完全阐明,研究热点集中在易感基因、免疫介导、单胺类神经递质受损、脑源性神经营养因子(brain-derived neurotrophic factor,BDNF)功能障碍、下丘脑-垂体-肾上腺皮质(hypothalamic-pituitary-adrenal,HPA)轴系统紊乱等[2-4]。据此,临床上可以采用生物制剂与抗抑郁药治疗银屑病伴抑郁的患者,但存在费用昂贵,药物选择有限、不良反应多、复发率高等诸多缺陷。本文结合银屑病与抑郁症共存的复杂发病机制,基于中医整体观和辨证论治理论,系统性阐述中医复方及特色疗法对其进行多靶点、多途径、多成分、整体调节的研究概况,为银屑病与抑郁症的相关性研究及临床治疗提供可靠依据。

1 银屑病伴抑郁症发病机制

1.1 遗传易感性

遗传因素可能为银屑病与抑郁症共同存在的发病机制之一[5,6]。银屑病是多基因控制的遗传性疾病,免疫、感染、情绪等因素可能会触发遗传易感基因的表达[2],而且相关证据表明抑郁症的发生可能同样与遗传学机制有关[7]。现代研究证实,肿瘤坏死因子α 诱导蛋白3 相互作用蛋白1(TNFα-induced prote in 3-interacting protein1,TNIP1)是近期发现的核因子κB(nuclear factorκB,NF-κB)信号通路的负性调节因子,发挥调节免疫和参与细胞因子信号传导的功能[8]。焦虑、抑郁等负面情绪使患者NF-κB 的表达增多,促进炎症反应。TNIP1基因与银屑病遗传易感性联系密切,且研究证明TNIP1基因多态位点rs17728338的基因型AG和A等位基因频率和寻常型银屑病伴抑郁的严重程度相关,从而推测TNIP1基因rs17728338位点与抑郁情绪可能存在互动效应,进而对银屑病易感性产生影响[9,10]。

1.2 免疫失调

免疫活性细胞聚集导致大量炎症细胞因子释放,不仅加剧银屑病皮损严重程度,还可导致免疫激活、炎症进程、局部脑结构改变和神经内分泌功能紊乱[11-13]。同时,炎症反应刺激的各种炎性介质诱导免疫活性细胞分化、角质形成细胞增殖、神经递质代谢失调、中枢炎性反应和HPA 轴激活[14-16],免疫细胞与炎症因子相互促进增加银屑病共病抑郁的发生率,免疫功能异常可能是银屑病与抑郁症共病的潜在机制。临床证据证明,银屑病抑郁症共患病的患者,血清中的免疫细胞和促炎因子水平显著增高,而且存在共同的易感染因素,给予阻断免疫细胞分化、抗炎治疗均能显著减轻抑郁样表现[17,18],应用抗抑郁药物同样可以降低体内炎症因子水平,调节免疫功能,恢复机体平衡[19,20]。

1.3 神经系统紊乱

银屑病伴抑郁的患者常常表现出中枢神经系统紊乱,如神经肽血清P 物质(substance P,SP)、神经生长因子增高、单胺类神经递质减少和BDNF 功能障碍等。此外,心理应激刺激下HPA 轴过度激活导致各种应激介质释放,不仅对神经系统产生负反馈调节,进一步加重患者抑郁表现,同时加剧银屑病所产生的一系列症状体征,甚至再次诱发中枢HPA 轴功能失衡,从而形成恶性循环,加大治疗难度[4]。

1.4 其他方面

肠道菌群对维持人体正常生理状态发挥着重要作用,一旦发生菌群紊乱,则可通过血液循环、免疫、内分泌及神经等系统作用于大脑及皮肤[21],三者之间具有紧密的双向联系,从而构成肠道-大脑-皮肤轴。此外,维生素D3 与褪黑素缺乏与银屑病伴抑郁的发病机制有关。维生素D3 含量下降,不利于角质形成细胞的生长与分化,导致免疫失衡,并直接作用于控制情绪的大脑结构中,影响银屑病与抑郁症的发病[22-24]。虽然褪黑素的主要功能是调节睡眠,但研究发现其能调节免疫系统,影响炎症因子水平,可能在免疫和神经系统疾病中发挥不可忽视的作用[25]。

综上所述,银屑病伴发抑郁症的共病机制主要集中遗传易感性,炎症因子水平升高,免疫功能失调,HPA 轴功能紊乱,神经系统的变化等。这些机制之间高度重叠,互为因果,成为银屑病与抑郁症共病发生的潜在依据。因此,多层次探索银屑病抑郁症共病机制,挖掘同治中药作用途径,有利于为银屑病抑郁症共病诊治开辟新的道路。

2 中医对银屑病合并抑郁症的认识

银屑病中医病名为“白疕”,抑郁症在中医学中属“郁证”范畴。银屑病抑郁共病的发生与五脏皆有关联,与肝尤为密切[26]。情志失调,气机郁滞,疏泄失职是银屑病共病抑郁症的基本病机,病程日久导致脾失健运、气血不足及肝肾亏虚等证。现代医家基于“异病同治”之理,即针对两者共同病机以及疾病发展进程的主要因素治疗银屑病伴抑郁,主要包括从血分论治为基础,从脏腑论治作为有效补充,并注重湿、痰、瘀等病理因素对疾病的影响,具有一定参考意义。银屑病共病抑郁的证型尚未有统一定论,但通过一项临床研究表明共病证型以阴虚内热最为常见,其次为肝郁气滞和风热证[27],另外各医家通过对病因病机的深入探讨得出心火亢盛、心神失养、肺热壅盛、肝郁脾虚、肝肾亏虚关键证型,患者多伴有情绪低落、忧心忡忡、胁肋胀满、失眠多梦等症状体征[28]。综合二者共病的证型分布特点以及银屑病的核心病机“血分蕴毒”,认为银屑病抑郁共病将局部皮损的血分论治与整体脏腑辨证有机结合,是银屑病共病不可或缺的治疗思路之一。

白疕与郁证的共病现象,病机复杂,二者存在互相影响,互为因果的关系。银屑病患者病情反复,缠绵不愈,长期的治疗使患者依从性较差,生活质量大幅降低,加剧了患者的抑郁情绪,抑郁症又会导致免疫稳态失衡,诱发加重皮损,抓住二者共同病因病机,异病同治,随证治之具有重要的临床意义。

3 中药复方针对发病机制的多靶点干预实验研究

3.1 中药复方调节免疫炎症反应

凉血疏肝方明显降低血清神经肽Y(neuropeptide Y,NPY)水平,减少细胞因子产生,抑制皮肤局部炎症及免疫反应进而有效缓解病情[29]。基于龙胆泻肝汤清肝泻火功能,最近的研究证实龙胆泻肝汤加减可通过调控NF-κB、IL-6R/STAT3 信号传导及p38MAPK/Th17 信号通路,减少血热证银屑病患者外周血中炎性因子的表达,且p38MAPK/Th17 信号通路、炎性细胞因子与患者心理不成熟防御机制因子有关,从而可以有效减轻银屑病患者皮损并调节抑郁样行为[30,31]。临床研究表明竹黄颗粒剂Ⅱ号可降低银屑病合并抑郁患者的银屑病皮损面积和严重程度指数(psoriasis area and severity index, PASI)评分,缓解患者的抑郁状态,提高生活质量,此外,其清热解毒、益气养阴、疏肝解郁的功效符合银屑病抑郁的中医病因病机,机制分析结果亦得出该复方可以调节CD3、CD4、CD8 水平及CD4/CD8 比值,降低可溶性白细胞介素2-受体水平(soluble interleukin recepter,sIL-2R),对银屑病患者的皮损、症状及抑郁情绪改善明显,疗效显著[32]。越鞠丸还可通过降低慢性不可预知轻度应激(chronic unpredictable mild stress,CUMS)小鼠海马及外周血清中IL-1β、IL-10 等炎症因子含量,调控AKT-mTOR 通路,抑制炎症与氧化应激反应,发挥治疗银屑病与抑郁症的功能[33]。柴胡加龙骨牡蛎汤可显著降低抑郁小鼠血清IL-1β、IL-6、TNF-α 含量,维持免疫平衡,从而达到对银屑病抑郁症共病的正向调节[34]。交泰丸的机制研究表明,其通过提高大鼠血清及海马体中抗炎细胞因子IL-4、IL-10 含量,降低促炎细胞因子IL-1β、IL-6、TNF-α 水平发挥改善大鼠抑郁样行为及海马神经元损伤的作用,这些细胞因子同样参与银屑病的发生和进展[35]。

3.2 中药复方调节神经系统紊乱

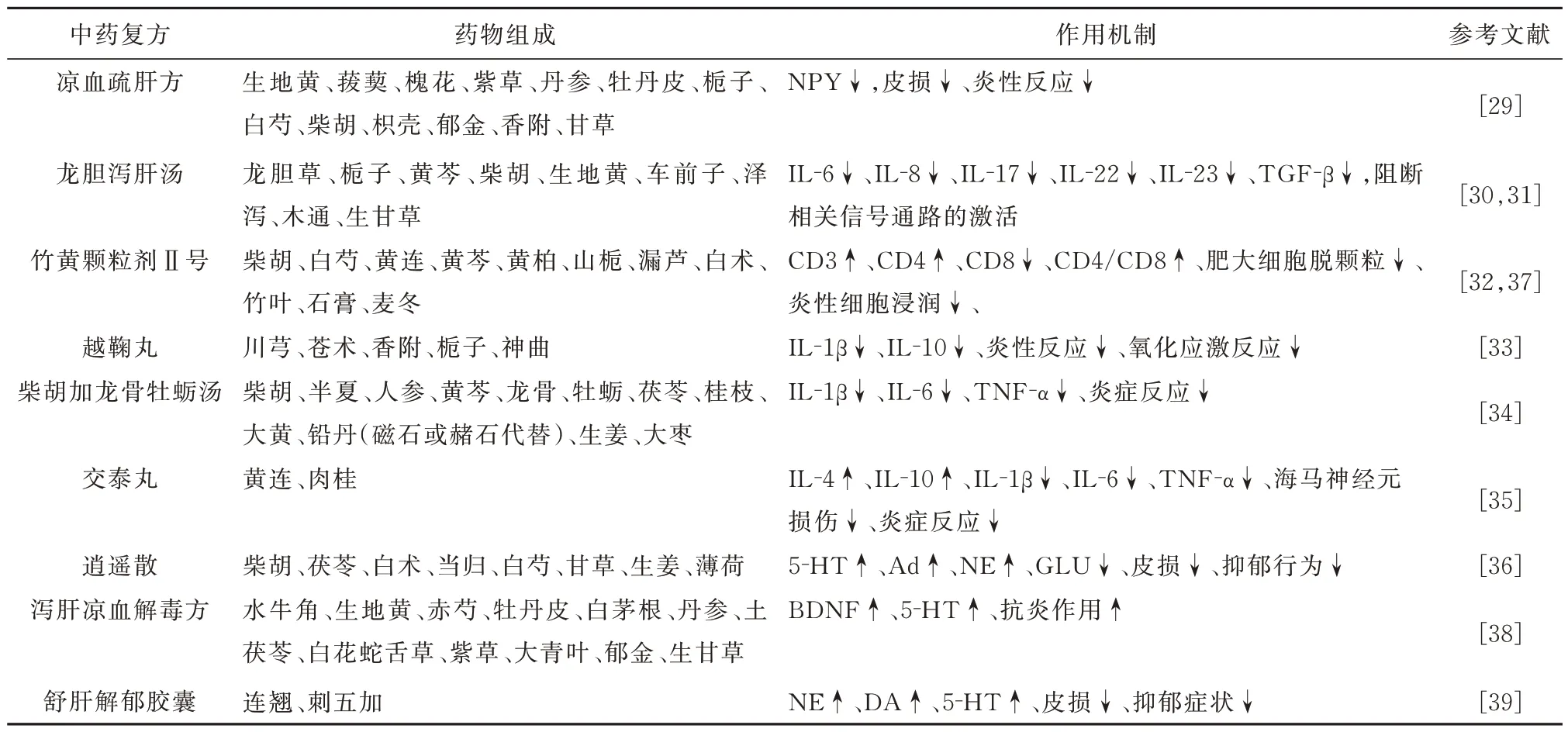

逍遥散能够提升银屑病抑郁模型小鼠糖水偏好率,增加小鼠在旷场实验的自主探索活动,缓解小鼠萎靡不振的精神状态。此外,小鼠前额皮质区、海马脑区和下丘脑区五羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT)、肾上腺素(adrenaline,Ad)和去甲肾上腺素(nor-epinephrine,NE)的含量显著增高,谷氨酸(glutamate,GLU)含量降低,同时改善了银屑病样小鼠皮损和抑郁症状,与甲氨蝶呤组相比具有显著优势[36]。竹黄颗粒剂Ⅱ号具有降低束缚制动模型小鼠血清皮质酮(cortisl,COR),抑制应激小鼠肥大细胞脱颗粒的作用进而降低机体炎症反应,减轻小鼠局部炎性细胞浸润和抑郁样行为[37]。泻肝凉血解毒方可以促进体内神经递质BDNF 和5-HT 分泌,提供神经营养支持,增强神经元功能,积极干预患者的负面情绪,从而有效改善患者皮损,二者形成正反馈的良性循环,具有较好的协同作用,加快银屑病的好转或痊愈[38]。舒肝解郁胶囊可改善皮损,降低抑郁情绪,主要与调节患者血清中单胺类物质水平有关[39]。以上概述的中药复方治疗银屑病伴抑郁症的相关作用机制见表1。

中医药对其他有关银屑病伴抑郁症的发病机制临床实验尚有空缺,仍需进一步完善,也是未来值得关注的研究方向,为中医药治疗银屑病共病开辟新道路。

3.3 中药复方治疗银屑病伴抑郁症的临床研究

给予银屑病抑郁患者养血解毒汤治疗后,对患者再次进行评估,抑郁筛查量表(patient health questionnaire-9,PHQ-9)评分较治疗前降低,两胁胀满或胀痛、失眠多梦等症状均有显著改善,效果尤为突出。根据凉血潜阳方随证加减,若合并失眠、抑郁者,加酸枣仁、郁金,可降低患者汉密尔顿抑郁量表(hamilton depression scale, HAMD)评分,有效干预抑郁状态,利于皮损康复[40]。加减当归饮子也是治疗银屑病合并抑郁的有效方剂之一,在减少皮损面积,恢复患者皮肤功能屏障的同时,还有助眠、镇静、缓解心理压力的作用,降低银屑病的复发[41]。由四逆散和清营汤加减化裁而来的田七清银汤临床显效率为83.78%,显著高于复方氨肽素片的69.23%,且毒副反应小,患者的银屑病残疾指数评分显著降低,生活质量得到改善[42]。基于相同的抗银屑病治疗,柴胡消银汤的抗抑郁疗效优于消银颗粒,在改善患者抑郁自评量表评分上效果明显,且患者PASI 评分降低,有效缓解皮损状况[43]。杨素清教授基于“毒邪”理论发展创立蜈蚣败毒饮,通过临床观察表明这一复方对风热证银屑病患者心理状态产生积极影响,服用汤药后进一步降低患者的抑郁、病耻感自评量表评分,生活质量、心理弹性评分均处于上升趋势[44]。安神抚疕汤治疗银屑病合并抑郁症同样具有良好的疗效,能减轻银屑病患者皮损症状,调节患者不良情绪,控制病情发展[45]。

表1 针对发病机制的中药复方治疗银屑病伴抑郁症的实验研究Tab 1 Experimental study of traditional Chinese medicine compound prescription for pathogenesis in the treatment of psoriasis with depression

4 中医特色疗法干预研究

基于“五音应五脏”理论,五行音乐疗法在改善不良情绪、导神养气、调和气血、调高睡眠质量等方面具有良好的效果,能有效降低肝郁血瘀型银屑病患者血清IL-2、COR 水平,缓解HPA 轴亢进,恢复神经内分泌网络稳态,调节免疫炎性反应,实现对银屑病抑郁证的正向调节[46]。中医认为人有七情,七情过极,则会造成五脏六腑功能失调,气血运行不畅,气机逆乱则易导致疾病的发生,所以在治疗中重视情志因素对疾病的影响。中医情志疗法以七情理论为依据,有针对性地选用“开导劝说法”、“移情易性法”、“情志相胜法”联合常规治疗对患者的心理加以疏导,HAMD 评分明显降低,抑郁情绪得到明显改善,患者血清NPY、COR、IL-2 水平较对照组均下降,神经-内分泌-免疫网络逐步恢复平衡,进而对银屑病治疗取得满意成效[47]。中医针刺疗法在皮肤科领域应用广泛,特别以寻常型及斑块型银屑病者居多,操作简便、效果良好,体针选穴以曲池、膈俞、肺俞、三阴交、血海为主,配合西医窄谱中波紫外线治疗,患者的抑郁量表评分及炎症因水平均明显降低,皮肤屏障功能增强,抑郁情绪以及整体状态得到改善[48]。耳穴疗法是我国传统针灸中极具特色的一种治疗银屑病的非药物有效疗法,中医认为“十二经脉皆上于耳”[49],即取耳穴治疗可以通经活络,调节气血,平衡阴阳,从而对机体的免疫系统、血液微循环及植物神经功能起到积极调控的作用,临床中可结合银屑病的分型及分期辨证施治,制定个性化的选穴治疗方案。在口服中成药银屑灵片的常规治疗基础上,采用耳背静脉刺络放血,每次放血2~3 mL,配合耳穴压豆选穴为肺、神门、内分泌、皮质下,每日按压3 次,每次1 min,双耳交替治疗,患者的PASI 评分改善率高达74.4%,同时患者的皮肤病生活质量量表、抑郁自评量表、视觉模拟评分均具有改善趋势,且安全性良好[50]。可见,两法合用提高了中医治疗银屑病的临床疗效,在一定程度上防止疾病反复发作,是一种持久稳定的治疗方案。患者运用行气疏导的传统养生功法八段锦,通过肢体活动和气息调理疏通经络,从而促进气血运行,调节脏腑功能,达到改善病情的目的[51]。此外,患者在八段锦练习过程中,可安神静心,缓解气郁不疏等症状,与中药湿敷配合,控制银屑病患者复发或加重,抑制机体炎症反应,有效减轻负性情绪,值得临床推广[52]。

5 小结

银屑病与抑郁症均属于慢性、难治性疾病。现代医学研究发现,二者之间可能通过遗传易感、免疫失调以及神经系统功能紊乱等共同病理基础而形成互为因果,相互串扰的临床表现,从而加大治疗难度。中医药在形神合一的整体观及辨证施治原则指导下,从多靶点、多途径针对发病机制治疗银屑病抑郁症具有独特优势且取得显著效果,为临床患者提供更多选择。但目前中医治疗银屑病抑郁仍存在以下欠缺:(1)基础文献数量单一,缺乏足够的动物实验,对于中药的复杂作用机制研究尚浅;(2)中医药相关临床研究质量参差不齐,多中心、高质量大样本研究不足,且存在一些细节问题,降低结论的可信度;(3)银屑病抑郁共病尚未达成统一的中医证型标准,多为各家临床经验,缺少完整的共病诊疗及疗效评价体系。因此,中医药治疗银屑病抑郁机制仍需深入研究,挖掘中医宝库,为其现代化诊疗提供可靠依据。

作者贡献度说明:

张宁:撰写论文;杨素清:对论文提出指导意见,提供临床思路及方向;袁锐:指导论文写作,加以完善。

所有作者声明不存在利益冲突关系