“一带一路”区域价值链网络特征及影响因素识别

刘琦平,段秀芳,赵亚琼

(1.新疆财经大学国际经贸学院,乌鲁木齐 830012;2.广东外语外贸大学南国商学院,广州 510545;3.中国宏观经济研究院,北京 100038)

0 引言

近年来,全球价值链发展呈现两大特点:一方面,全球生产、贸易和消费结构呈现以美国价值链、欧洲价值链以及亚洲价值链为基础的“块状结构”,区域价值链成为主要演进方向。另一方面,美国等发达国家不断加强价值链治理,推动“高端回流”,导致包括中国在内的很多发展中国家被“低端锁定”[1],利用自身优势参与全球价值链的空间被持续压缩。自“一带一路”倡议被提出以来,中国和共建“一带一路”国家发挥要素禀赋和互补优势,持续加强产业、贸易和投资合作,事实上已具备了构建区域价值链的基本条件。

关于全球价值链的分解测算,Koopman 等(2010,2014)[2,3]系统地提出了一国总出口增加值的分解框架——KPWW 方法,但其缺陷在于无法反映不同出口商品在产业和部门层面增加值分布的异质性。王直等(2015)[4]在Koopman 研究的基础上,构建了基于国家、部门、双边等多个层面的总贸易流量分解法——WWZ 方法,成为目前国内关于价值链的主要核算框架。使用复杂网络方法研究区域价值链,最初集中于传统贸易领域,如Albert 和Barabás(i2002)[5]使用复杂网络方法刻画了传统贸易网络的拓扑结构,Serrano 和Boguna(2003)[6]运用复杂网络模型深入论证了贸易网络小世界特征等。近年来学者们聚焦农业等单一领域进行了研究,但针对“一带一路”区域价值链的研究较少,如马述忠等(2017)[7]运用社会网络分析方法对各国农产品贸易的网络特征进行分析,邓光耀(2019)[8]基于复杂网络及投入产出模型对2000—2014年全球价值链的网络特征进行了研究。关于价值链网络的影响因素,Chaney(2014)[9]、Orefice 和Rocha(2014)[10]研究发现区域一体化发展程度与全球价值链之间存在双向联动关系;Squartini 等(2011)[11]和Ferrarini(2013)[12]认为区域内制度质量会对价值链合作产生较大影响。整体来看,以往研究在使用复杂网络方法研究“一带一路”区域价值链、从宏观层面研究区域价值链影响因素等方面还有深化的空间。

基于此,本文融合使用WWZ 方法和复杂网络模型,从增加值和价值创造角度出发,对“一带一路”区域价值链进行分解,刻画其网络特征,并利用QAP分析方法识别影响因素,以期从普惠、协同、共赢的视角为高质量共建“一带一路”提供参考。

1 研究设计

1.1 网络模型构建与稀疏性处理

首先,基于王直等(2015)[4]提出的WWZ 方法,根据价值的最终流向,从总出口层面将价值链分解成被国外吸收的国内增加值(DVA)、返回并被本国吸收的国内增加值(RDV)、国外增加值(FVA)、重复计算(PDC)4大项。DVA能够在很大程度上反映节点国家的“加工工厂”属性,RDV能够反映节点国家“创造并吸收增加值”的能力,FVA占比越高说明对国外增加值的依赖程度越高,PDC代表因跨境而被重复计算的增加值,与参与全球价值链的程度具有正向关联。

其次,分别针对“一带一路”区域总出口、DVA、RDV、FVA、PDC建立加权有向的价值链网络。以总出口网络为例,将总出口贸易发出国作为起始节点国家合集,以向量Vi(i=1,2,…,n)表示,将总出口接收国作为目的国家合集,以向量Vj(j=1,2,…,n)表示。以各发出国到接收国出口额作为权重,记为Wij(i=1,2,…,n;j=1,2,…,n) 。发出国和接收国关系以邻接矩阵----Rij(i=1,2,…,n;j=1,2,…,n)表示。需注意的是,若不设置阈值,则会导致网络异常庞大和网络关系异常繁密。为保障网络的稀疏性和有效性,参考刘华军等(2015)[13]和孙天阳等(2018)[14]的处理方法,将邻接矩阵各行平均值rˉ作为临界值,构建邻接阈值矩阵----Rij(i=1,2,…,n;j=1,2,…,n)。稀疏性处理后的网络剔除了小规模联系的干扰,均为显著联系。

最后,基于以上步骤,构建“一带一路”区域价值链总出口网络模型,记为RVCexpo={Vi,Vj,----Rij,Wij}。四个子网络依次建立,分别记为RVCdva、RVCrdv、RVCfva、RVCpdc。关于价值链网络的特征度量,选取网络密度、平均路径长度、平均聚类系数指标,从紧密性、通达性和聚合性三个角度度量网络的整体特征;采用中介中心性指标度量节点国家的重要程度;基于块模型方法勾勒网络的派系特征。

1.2 样本选取与数据来源

相比于全球价值链数据库,ADB-MRIO投入产出表数据库覆盖了更多的共建“一带一路”国家,且时间维度更长、可比性更强,因此选择该数据库作为数据来源。基于数据库特点、地理分布和整体代表性三方面考虑,本文共选择32个共建“一带一路”国家①包括东亚2国:中国(CHN)、蒙古国(MNG),南亚6国:孟加拉国(BGD)、斯里兰卡(LKA)、巴基斯坦(PAK)、不丹(BTN)、马尔代夫(MDV)、尼泊尔(NPL),东南亚9国:印度尼西亚(IDN)、马来西亚(MYS)、菲律宾(PHL)、泰国(THA)、越南(VNM)、老挝(LAO)、文莱(BRN)、柬埔寨(KHM)、新加坡(SGP),中亚2国:哈萨克斯坦(KAZ)、吉尔吉斯斯坦(KGZ),西亚1 国:土耳其(TUR),中东欧12 国:俄罗斯(RUS)、保加利亚(BGR)、捷克(CZE)、爱沙尼亚(EST)、希腊(GRC)、克罗地亚(HRV)、匈牙利(HUN)、立陶宛(LTU)、拉脱维亚(LVA)、罗马尼亚(ROU)、斯洛伐克(SVK)、斯洛文尼亚(SVN)。。总体来看,32 个国家覆盖了东亚、西亚、中东欧等7个区域,涵盖了低、中、高等收入各个阶段,与“一带一路”特点基本吻合,能够较好地反映“一带一路”价值链网络。为充分考虑中国加入WTO、“一带一路”倡议的提出和推进、全球金融危机等重要事件的影响,本文选择2000 年、2009 年、2013 年、2018 年和2021 年作为基础年份,并依据研究内容进行适度调整。

2 “一带一路”区域价值链网络特征

2.1 网络的拓扑结构

借助Ucinet 软件绘制图1,图1(a)至图1(e)分别展示了2021 年“一带一路”区域价值链总出口、DVA、RDV、FVA、PDC 网络的拓扑图。拓扑图采用节点度加权,三角形表示节点度(发生显著联系的数量)为1~10 的国家,圆形表示节点度为11~20的国家,正方形表示节点度为20以上的国家。形状大小按节点度所在区间的大小排列,线条粗细表示价值大小,箭头代表价值流动方向。

可以看出,区域价值链网络呈现明显的“核心-边缘”结构。每个网络都是极少数国家占据核心地位,节点度超过20的国家均不超过3个,RDV和PDC网络仅有1个国家超过20;绝大多数国家处于边缘位置,各网络显著联系小于10 的国家占比分别为50%、46.9%、65.6%、59.4%、75%。中国在各个网络都居于核心位置,说明中国不仅是“一带一路”区域价值链增加值的重要创造国,还是极其重要的增加值吸纳国;俄罗斯、土耳其在总出口、DVA和FVA网络中显著联系较多,但在RDV和PDC网络中的影响力较小,说明其国内增加值消费以及增加值跨境创造存在短板。此外,网络关系具有异配性,节点度较高国家之间的显著联系较少,核心国家普遍更倾向于与非核心和边缘国家产生联系。

2.2 网络密度

网络密度是衡量网络整体紧密性的重要指标,代表网络实际存在联系与理论上最大可能存在联系的比例。网络密度的取值范围为[0,1],网络经过稀疏性处理后均是显著关系,因此网络密度普遍较小(见表1)。区域价值链网络整体呈现联系更密集、关系更复杂的发展趋势。2000—2009 年各网络密度均为增长阶段,表明在“一带一路”倡议提出前各国家间已建立了稳定的经贸合作关系。受全球金融危机影响,2009—2013年的网络密度整体下降,但PDC 网络密度增长反映出区域内增加值跨境活动依然活跃。2013 年以后,得益于“一带一路”倡议等多方面有利因素,总出口、DVA、PDC网络密度重新增长。近年来受新冠肺炎疫情的影响,各网络密度出现回落。从发展程度来看,总出口、DVA 和FVA 的网络密度保持在0.2 左右的较高水平,PDC网络密度次之,RDV网络密度最小。

③取四块15 cm×31 cm的玻璃板并用玻璃胶粘在一起。等固定好DNA分子的底端后将其固定到底座的玻璃卡槽中,将DNA分子的顶部与旋转旋钮相连,最后将顶盖与四块玻璃板的衔接处用玻璃胶固定,制作完成。

表1 2000—2021年“一带一路”区域价值链网络整体特征指标变化趋势

2.3 平均路径长度

平均路径长度是指网络中任意两个节点国家联系最短距离的平均值,体现了增加值网络的流通效率。各网络平均路径长度基本保持在3 以下(见表1),意味着任意两个国家通过另外2个左右的节点国家便可建立联系,高效流通。除RDV 网络外,各网络平均路径长度均呈现明显的下降趋势,价值链的可达性持续提升,网络运输更加高效。2013 年以后,平均路径长度下降趋势更加明显,PDC网络的平均路径长度降幅最大,由2000年的2.861下降至2021 年的2.327。与网络密度相似,总出口、DVA 和FVA网络的平均路径长度处于同档水平,维持在2.1~2.3。RDV网络的平均路径长度在2.6以上,通畅性相对较差。

2.4 平均聚类系数

网络聚类系数是反映网络各节点国家紧密程度的重要指标,代表网络中任意两个节点国家发生联系的概率,取值范围在[0,1]。各网络的平均聚类系数均保持在0.5左右(见表1),意味着任意两个节点国家产生显著联系的概率接近50%,处于较高水平。2000—2013 年,总出口、DVA、RDV、FVA、PDC 网络的平均聚类系数分别增长了18.1%、22.9%、14.6%、20%、25.3%。受政治体制、发展水平、大国博弈等因素制约,共建“一带一路”国家之间合作协同难度较大,加之美欧贸易制裁、新冠肺炎疫情等事件相继发生,导致近年来各网络的平均聚类系数出现不同程度下降。

Watts和Strogatz(1998)[15]提出“小世界”网络须具备平均路径短、聚类性强两个特性。根据测算,“一带一路”区域价值链各个网络的平均路径长度基本在3以下,聚类系数保持较高水平,具有明显的“小世界”特征,并且随着时间推移愈发明显。总出口和DVA网络的“小世界”特征更加显著,RDV网络平均路径较长,特征相对较弱。

2.5 中介中心性

节点的中介中心性是反映节点国家地位的重要指标,一般以某个节点作为任意点对联系最短路径的频次进行衡量。如表2所示,整体来看,各网络头部国家较为稳定,由边缘国家进入核心国家的情况较少。时间维度上,TOP5国家内部的中介中心度排名波动较大。中国增长最明显,2013 年已提升至各网络之首;俄罗斯在总出口、DVA、RDV网络的中介中心度由第一名均下降至第二名,FVA网络已跌出前五;土耳其的总出口、DVA和FVA网络中介中心度均从前五名之外提升到前三名。

表2 2000年、2013年和2021年各增加值网络中介中心度TOP5国家

国家中介中心度的分布呈现明显的两极分化。2000年、2013年和2021年各网络中介中心度高于0.2的国家极少,半数以上国家低于0.1,2021 年每个网络均有23~25个国家的中介中心度低于平均值。说明“一带一路”区域价值链网络地位分布具有“长尾特征”,同时从时序来看,“长尾特征”有进一步显著的趋势。

此外,国家地位分布表现出强层次性。总出口网络中,中国、俄罗斯为第一梯队,土耳其、立陶宛、泰国为第二梯队,其余国家为第三梯队;DVA网络中,中国、俄罗斯为第一梯队,土耳其、立陶宛、匈牙利为第二梯队;RDV网络中,中国、俄罗斯为第一梯队,土耳其、匈牙利、捷克为第二梯队;FVA网络中,中国、土耳其为第一梯队,新加坡、匈牙利、泰国为第二梯队;PDC 网络中,中国、土耳其为第一梯队,俄罗斯、匈牙利、立陶宛为第二梯队。

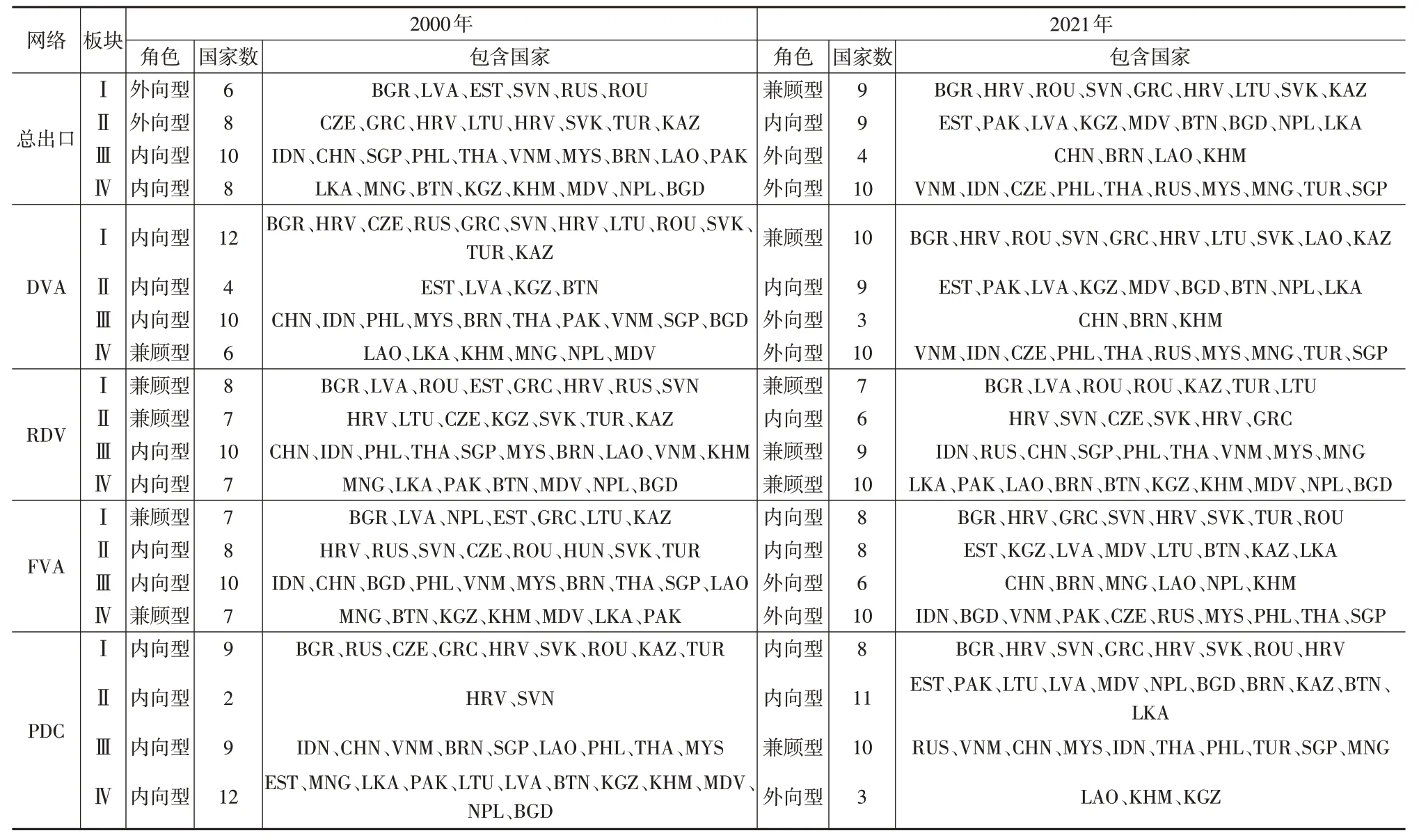

2.6 基于块模型的社团分析

块模型是研究网络社团特征的主要方法之一。首先,借鉴刘军(2014)[16]的方法计算网络板块的密度系数矩阵。以总出口网络为例(见表3),2000 年总出口网络中,第Ⅰ板块和第Ⅱ板块相互交流频繁,但与其他板块交流很少,第Ⅲ板块和第Ⅳ板块均以各板块内部的交流为主。2013年,第Ⅰ板块和第Ⅱ板块的相互联系减少,转为以各自内部节点国家间联系为主,第Ⅲ板块和第Ⅳ板块均以跨板块相互交流为主。2021年,第Ⅰ板块和第Ⅳ板块之间、第Ⅲ板块与第Ⅳ板块间联系显著。

表3 2000年、2013年和2021年区域价值链总出口网络板块密度系数

然后,参考李敬等(2014)[17]的方法,结合价值流向将网络划分为内向型、兼顾型、外向型、孤立型四种类型。如表4 所示,2000—2021 年,网络的内向型模块总数由13个下降至7 个,涉及的国家数量由111 个减少至59 个;外向型模块由1个增长至7个,表明跨模块的价值链合作不断增强,模块间联动性提升。分网络来看,DVA网络板块从以内向型为主转变为以外向型为主,兼顾型、内向型并存;RDV 网络以兼顾型和内向型为主,但兼顾型板块的数量明显增多,内向型板块数量明显减少;FVA 网络板块之间以单一的内部联系或外部联系为主,呈现两极化现象;PDC网络模块角色由“四内向”转变为“两内+兼顾+外向”。

表4 2000年和2021年各增加值网络板块变化对比

3 “一带一路”区域价值链网络的影响因素识别

3.1 QAP回归方法

二次指派程序(QAP)是社会网络分析处理“关系—关系”型矩阵数据检验的特有方法,它以矩阵数据的重新抽样为基础,使用置换检验方式代替常规检验,无需像传统回归模型对变量进行假设检验。

3.2 指标选取及模型构建

考虑到RDV、PDC 网络成熟度较低,为提升模型的合理性,选择从总出口、完全国内增加值和完全垂直专业化三个层面对自变量影响机理进行探讨,分别记作RVCexpo、RVCtdva和RVCvs。完全国内增加值(TDVA)是价值链纯粹的国内增加值,包括DVA和RDV;完全垂直专业化(VS)代表所有国外增加值的总和,包括FVA和PDC。

借鉴文献[18],从要素禀赋层面选取劳动力禀赋(LABOR)、技术要素投入(TECH)、对外投资(ODI)三个指标,从发展需求层面选取经济发展水平(GDP)、人口规模(POP)、物流绩效指数(LPI)三个指标,从外部环境层面选取疫情(COVID)、区域贸易安排(RTA)和响应“一带一路”倡议时间(B&R)三个指标,共计九个指标作为自变量。以节点国家各指标的差值逐一构建差值矩阵并进行极值标准化处理。

依据自变量和因变量的选择情况,分别构建总出口、完全国内增加值、完全垂直专业化三个网络的QAP 回归分析模型,见式(1)至式(3)。考虑网络的显著性,对三个网络矩阵均进行稀疏化处理,矩阵维度为32*32。

3.3 实证结果分析

总体来看,自变量指标的影响力度较为均衡(见表5),自变量指标的回归系数整体保持在0.1~0.5,自变量对因变量的解释力度整体呈现增强趋势。

表5 2000年、2013年和2021年区域价值链网络QAP回归结果

第一,对要素禀赋层面指标而言,劳动力禀赋差异对总出口和完全国内增加值网络的影响较为显著。DVA增加值在总出口和完全国内增加值的构成中占据绝对比重,劳动力禀赋的强弱能够在很大程度上影响加工制造环节创造的国内价值。技术要素投入差异对完全国内增加值网络影响为负,但对于主要涉及国外增加值的完全垂直专业化网络,技术要素投入则极为重要。对外投资差异对完全垂直专业化网络的影响较为显著,主要是由于他国建厂用工、税收留在当地的特殊投资模式更易产生国外增加值。

第二,对发展需求层面指标而言,经济发展水平的差异对三个网络均会产生较强的影响。经济规模增长会催发潜藏的消费和生产诉求,加速要素流动,促进价值链合作形成良性互动。物流等基础设施可以提升贸易和经济合作的便利化水平,刺激区域产业合作和贸易往来,推动形成更为复杂的增加值贸易联系。人口规模指标经常被用来衡量一国市场需求、城镇化发展潜力等,但目前人口规模的影响普遍不显著,显示出共建“一带一路”国家对区域内的消费潜力挖掘不够和发展诉求利用不充分。

第三,对外部环境层面指标而言,区域贸易安排对各个网络都存在明显的正向作用。响应“一带一路”倡议时间具有正向作用,相关性随着时间推移不断提高,但相较于其他指标尚处于较低水平,表明共建“一带一路”国家间的合作仍存在较大提升空间。疫情发生后各国普遍通过采取防控措施减少贸易与合作,对以国外增加值为主的垂直专业化网络影响较为明显。

4 结论

本文基于WWZ 出口贸易增加值核算方法和复杂网络模型,刻画了“一带一路”区域价值链网络特征,利用QAP回归方法对影响区域价值链网络的因素进行了系统识别。研究结论如下:

一是“一带一路”区域价值链网络呈现明显的“核心-边缘”结构和阶梯分布。总出口和四个子网络中,绝大多数国家处于边缘、半边缘位置,非核心梯队国家呈现明显的“长尾”特征。中国在各网络中处于绝对核心位置。

二是“一带一路”区域价值链各增加值网络发展程度存在差异,但均呈现更加复杂、高效和凝聚的趋势。DVA 网络最为成熟,FVA网络其次,RDV网络尚处于初级阶段。“一带一路”倡议的提出与推进客观上加快了价值链网络的形成。

三是“一带一路”网络社团的外联性和地域性特征不断增强。网络兼顾型和外向型模块增多,模块之间的联动性稳步提升。各网络内部存在明显的欧洲社团和亚太社团。

四是劳动力禀赋对总出口和完全国内增加值网络的影响较为显著,对外投资对完全垂直专业化网络的影响比较显著,技术要素投入对各网络均会产生影响。响应“一带一路”倡议时间、区域贸易安排会显著影响区域价值链构建。经济发展水平、物流绩效指数对区域价值链建设具有很强的刺激作用。