主刀中间站位改良五孔法在腹腔镜下右半结肠切除术的效果

汪艮亮,钟礼顺,钟玉春,彭源明,胡小云,徐 维

(1.九江市柴桑区人民医院胃肠外科,江西 九江 332100; 2.九江市濂溪区人民医院消化内科,江西 九江 332000; 3.南昌大学第二附属医院胃肠外科、南昌大学第二附属医院结直肠肿瘤诊疗中心,南昌 330006)

结直肠癌的发病率和病死率目前均呈上升趋势,在全世界不同的癌症相关死因中仅次于肺癌,严重威胁人类生命健康[1]。手术是目前唯一可能治愈结肠癌的手段,腹腔镜手术因其损伤小、术后患者恢复迅速、疼痛感更轻、住院时间更少,相比开放手术不增加并发症和病死率,已在临床广泛应用[2-4]。但在腹腔镜辅助右半结肠癌根治术中,常规五孔法布局主刀常常位于患者左侧,存在操作别扭、沿中间入路清扫肠系膜上血管周围淋巴结困难、容易遗漏淋巴结且易损伤肠系膜上血管等局限。而改良五孔法主刀站于患者两腿中间,操作超声刀时与肠系膜上血管平行,极大地降低了腹腔镜微创手术的操作难易程度,更易清扫血管周围淋巴结,减少了术中损伤,微创效果好。本文回顾性分析72例接受腹腔镜辅助右半结肠癌根治术患者的临床资料,对比研究改良五孔法与常规五孔法腹腔镜技术治疗右半结肠癌的安全性及临床疗效,为临床手术方式的选择提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2018年11月至2021年11月于南昌大学第二附属医院胃肠外科一病区接受腹腔镜辅助右半结肠癌根治术的患者72例,其中观察组(改良五孔法腹腔镜手术)33例,对照组(常规五孔法腹腔镜手术)39例,术前均未行新辅助化疗,均为同一主刀医师手术。2组一般资料比较差异无统计学意义(均P>0.05),见表1。本研究经本院医学伦理委员会审核批准(批准号:研临审[2018]第(075)号),患者均签署知情同意书。

表1 2组患者一般资料比较

1.2 病例选择标准

纳入标准:1)经电子肠镜及病理检查明确诊断为结肠癌;2)术前血常规、血生化、凝血四项、肿瘤标记物、电子结肠镜、胸部CT、腹部平扫+增强CT等辅助检查资料完整。

排除标准:1)腹部存在手术或放疗史,可能存在腹腔广泛粘连不能行腹腔镜手术;2)合并肠梗阻、肠穿孔需要急诊手术;3)合并其他严重基础性疾患不能耐受手术或患者不愿手术;4)术前辅助检查发现肝、肺、骨等重要器官转移;5)年龄<16岁;6)随访1年失访。

1.3 手术步骤

所有手术均由通信作者团队完成。2组患者均采用全身麻醉。患者术前1 d常规服用复方聚乙二醇电解质散行肠道准备,术前12 h禁食、4 h禁饮,手术当天备皮。患者在麻醉开始后切皮前给予预防性静脉注射抗生素(头孢替安2.0 g),如果手术用时>3 h或术中出血>1500 mL,则重新给予上述剂量的头孢替安。患者取平卧大字位,头高脚低约15°~20°,建立气腹压力12~15 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),2组患者手术步骤完全相同,严格按照结直肠肿瘤CME手术原则,均采用中间入路。置入腔镜器械后首先探查肝脏、大网膜、腹壁、盆底、结肠肿瘤部位等,将大网膜送向头侧暴露并提起横结肠系膜,推开小肠至盆腔和左侧腹腔,充分显露结肠系膜根部,提起回结肠血管解剖投影点,沿肠系膜上静脉左侧壁方向打开后腹膜并一直向上分离,在十二指肠水平部显露Henle干,在肠系膜上静脉根部离断回结肠血管、右结肠血管(如果存在)清扫203/213组淋巴结,继续向上清扫223组淋巴结,骨骼化中结肠动脉左支,离断右支,于根部离断中结肠静脉,将Henle干骨骼化,结扎切断副右结肠静脉,转入头侧入路切开胃结肠韧带进入小网膜囊,从中间往右游离至结肠肝曲,随后尾侧入路从下向上游离回盲部及升结肠、结肠肝曲,完整游离全部右半结肠系膜。于右中上腹部取一小辅助切口,切开皮肤及皮下组织进腹,置入切口保护圈套,提出右半结肠及末端回肠,切除标本,完成回肠-横结肠端侧吻合,所有患者均不关闭系膜裂孔,右结肠旁沟留置28#乳胶引流管一根由右侧Trocar孔引出固定。

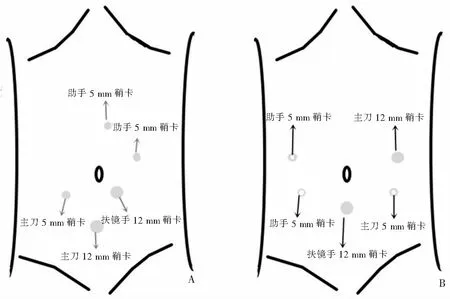

改良五孔法:脐下2 cm偏左45°角12 mm的观察孔、主刀操作孔为脐与耻骨联合中点12 mm和右中下腹部与右锁骨中线交点5 mm Trocar孔,助手操作孔为左中上腹部与左锁骨中线交点5 mm和上腹部正中偏左5 mm Trocar孔。常规五孔法:脐下2 cm 12 mm的观察孔,主刀站于患者左侧,操作孔为左锁骨中线脐孔上12 mm和下5 mm,助手在右锁骨中线和脐孔相交上下分别置入5 mm操作孔2个。改良五孔法和常规五孔法布局见图1。改良五孔法具体手术操作步骤见图2。

A:改良五孔法布局,主刀站于患者两腿之间,扶镜手站于患者左侧下方,助手站于患者左侧上方;B:常规五孔法布局,主刀站于患者左侧,扶镜手站于患者两腿之间,助手站于患者右侧。

A:改良五孔法打孔布局;B:手术者位于患者两腿中间,扶镜手和助手位于患者左侧;C:主刀左手提起回结肠血管表面系膜,沿回结肠系膜分界处打开进入Toldt间隙;D:沿肠系膜上静脉左侧壁向上分离清扫203/213组淋巴结并根部离断回结肠血管,右结肠血管;E:继续沿肠系膜上静脉左侧壁向上分离,清扫223组淋巴结,保留中结肠动脉左支,离断右支,于根部离断中结肠静脉;F:清扫完成后效果图,Gerota筋膜完整存在,表面未残存淋巴脂肪组织,达到完整全结肠系膜切除(CME),肠系膜上静脉左侧壁未发现锯齿状淋巴脂肪组织残留。

1.4 术后管理

手术后住院期间,患者在有病原学支持时使用抗生素治疗(哌拉西林他唑巴坦钠4.5 g,静脉滴注,3次·d-1,),直至细菌培养阴性或体温恢复正常后3 d。其余患者给予预防性抗生素(头孢替安2.0 g,静脉注射,2次·d-1,持续48 h)。在数据收集期间,严格遵守中国临床肿瘤协会(CSCO)结直肠癌诊疗指南,所有入组患者均建议其接受化疗。对所有患者随访1年以上。术后每3个月通过微信/电话随访,直至患者因复发或转移性结直肠癌死亡或至2022年12月1日。

1.5 观察指标

比较2组患者围手术期相关指标(手术时间、术中出血量、清扫淋巴结数、术后首次通气时间、住院时间)和2组术后并发症(切口感染、吻合口瘘、肠梗阻、肺部感染)及术后1年复发或转移情况。

1.6 统计学方法

2 结果

2.1 2组围手术期相关指标比较

72例患者手术均顺利完成,无中转开腹,术后均痊愈出院。观察组手术时间、术中出血量少于对照组,清扫淋巴结数多于对照组(P<0.05);2组首次排气时间、住院时间比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 2组围手术期相关指标比较

2.2 2组术后并发症及术后1年随访复发或转移情况比较

2组患者术后切口感染、吻合口瘘、肠梗阻发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),观察组肺部感染和并发症总发生率低于对照组(P<0.05)。排外术后病理分期为Ⅳ期患者后,观察组病例数29例,对照组32例。术后随访1年,观察组出现肝转移1例,对照组出现转移3例(肝转移2例,网膜/腹壁种植转移1例),2组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 2组术后并发症及术后1年复发或转移情况比较 n(%)

3 讨论

HOHENBERGER等[5]于2009年首次提出全结肠系膜切除(CME)的概念。它的目的是清扫最大范围的区域周围淋巴结,同时完整地切除结肠系膜及癌肿,减少肿瘤和淋巴结的破碎率,减少肿瘤局部复发和转移[6]。它进一步规范了结肠癌的切除范围,使得外科医师在行此手术时有了更好的评判标准[7]。腹腔镜下右半结肠切除术手术入路多种多样,包括中间入路、尾侧入路、头侧入路或尾侧联合中间入路、尾侧联合头侧入路等[8-11]。因Henle干及右结肠血管解剖变异性大,导致手术复杂性较高,且并发症多[12]。目前国际上尚没有对最佳的手术方案达成共识[13-15]。但主流入路是血管优先的中间入路,它更符合无瘤原则[11,16-17]。常规的腹腔镜下右半结肠切除手术通常需要5个套管针来插入器械,扶镜手位于患者两腿中间,手术者位于患者左侧,助手位于患者右侧。此操作方式对助手要求很高,需要其全程保持视野的暴露、组织的牵拉和张力的维持,如果碰到技能不熟练的助手,容易造成手术相关副损伤,如屏幕外隐匿性损伤或牵引力度不均匀而干扰手术,甚至造成相关医源性损伤[18-19]。术后切口疼痛、手术部位相关感染、出血、肠梗阻或吻合口瘘发生率也更高[20-21]。本研究观察组采用的改良五孔腹腔镜手术,主刀站于患者两腿之间,扶镜手和助手均站于患者左侧。此站位对助手要求很低,甚至仅仅要求其牵拉提起横结肠系膜暴露肠系膜上血管就能达到手术要求。但对主刀的左手要求很高,需要其左手全程维持视野暴露和组织牵引,这就需要主刀对右半结肠系膜周围血管解剖完全熟悉。本文通信作者认为至少需要主刀完成30例常规腹腔镜下右半结肠切除术后才能逐渐开展改良五孔法腹腔镜手术,在熟练开展此手术后,术中3-0可吸收线缝合横结肠系膜悬吊于前腹壁上,仅需三孔法即可熟练完成中间入路腹腔镜下右半结肠全结肠系膜切除,并达到很好的临床效果。

改良五孔法腹腔镜技术是在外科医师总结手术经验教训由常规五孔法改良而来,它既改良了五孔布局,也改良了主刀医师占位,使得超声刀与肠系膜上血管平行,相对于传统五孔法超声刀与肠系膜上血管垂直操作更有优势,传统法术后结肠系膜边缘常常呈锯齿状,使得标本残缺不完整;而改良五孔法更容易获得平滑完整边缘,同时更符合微创及无瘤原则。本研究中,观察组和对照组均采用最经典的血管优先的中间入路手术方式,严格遵循CME手术原则,以达到对D3站淋巴更加彻底的清扫[22]。既往一些研究[23-24]提示淋巴结清扫数量可作为结直肠癌术后预后的一个独立危险因素。FOO等[25]的研究也表明,Ⅰ期和Ⅱ期结直肠癌患者的淋巴结清扫量和生存结果之间存在显著相关性,20枚或以上的淋巴结清扫量与更好的生存结果呈正相关,而小于12枚的淋巴结清扫量与12~19枚之间的淋巴结清扫量相比,并没有表现出明显的生存差异。本研究结果也显示,在清扫淋巴结数方面,观察组淋巴结清扫量[(26.03±6.91)枚]明显优于对照组[(19.23±5.60)枚](P<0.05)。2组的病理结果比较差异无统计学意义(P>0.05);因手术中发现观察组存在4例、对照组存在7例Ⅳ期患者,虽然术中即给予手术处理,但对术后复发或转移病例数随访存在干扰,故2组均排外后,观察组总病例数29例,对照组32例,均随访至术后1年,无失访,复查胸腹部增强CT及电子肠镜确定患者是否复发或转移,观察组有1例(3.45%)出现肝转移,而对照组有3例(9.38%)出现转移(其中肝转移2例,网膜/腹壁种植转移1例)。目前随访时间较短,作者正在持续跟踪随访中,期待3年或5年DFS、OS的总体结局。2组术后首次排气时间、住院时间比较差异无统计学意义(P>0.05),提示观察组在清扫了更多淋巴结的基础上,对术后患者的恢复通气及住院时间无明显影响。且改良五孔法在手术时间、术中出血量方面,明显优于常规五孔法(P<0.05),更加符合快速康复外科(ERAS)原则。

腹腔镜下右半结肠切除术后最常见的并发症包括术后腹腔内出血、切口感染、肺部感染、肠梗阻和吻合口瘘等[26-28]。吻合口瘘的发生率根据手术类型、技术和部位的不同,发生率在3%~30%不等[29]。本研究2组患者术后切口感染、吻合口瘘、肠梗阻发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),提示不管采取何种打孔布局,上述并发症的发生无差异,证实了改良五孔法在技术上是安全的;而在肺部感染方面改良五孔法(6.06%)明显少于常规五孔法(23.08%)(P<0.05),可能与手术创伤有关,因改良五孔法手术时间更短,术中出血量更少,对患者的损伤更小,更符合微创原则,术后患者起床活动时间更早及疼痛感更轻,更容易咳嗽及排痰,从而减少了肺部感染的形成。观察组并发症总发生率(15.15%)明显少于对照组(35.9%)(P<0.05),也印证了观察组在手术安全性方面强于对照组。

本研究有一些局限性。首先,本研究仅收集整理了来自单一机构的回顾性病例,样本量较少,缺乏多中心数据,缺乏前瞻性研究,无法避免选择偏倚;其次,本研究中的所有外科医生都是高水平的三甲医院专家,而在现实情况中,腹腔镜下右半结肠切除术通常由下级医院普外科医生完成,每年的手术量也少,技能熟练程度也低,限制了研究结果的可复制性;再次,由于亚洲人种在BMI、ASA评分等方面与其他国家或种族的特征不同,结果可能不适用于全球患者;最后,随访时间仅有1年,意味着研究结果可能不能反映真实的肿瘤复发或转移率,需要更长的随访结果来佐证。

综上,在腹腔镜辅助右半结肠癌根治术中,相比常规五孔法,改良五孔法在手术时间、术中出血量、清扫淋巴结数方面优势明显;在术后首次排气时间、住院时间、切口感染、吻合口瘘、肠梗阻方面2组结果一致;而在肺部感染、总并发症方面改良五孔法明显更少;在术后1年复发或转移率方面,因样本量较少,目前尚不能证实改良五孔法相对更优,需要更大样本量来加以证实。目前需要一项设计良好的前瞻性随机试验来对改良五孔法的益处进行更详细的评估。