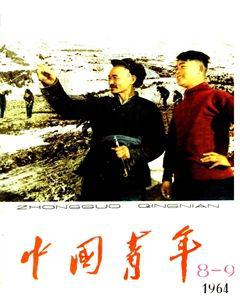

雪山青松

靳思彤 胡晓明 肖健卿

编者按:没有参加过红军二万五千里长征,没有上过战火纷飞的前线,在社会主义革命和建设时期,能把自己锻炼成为一个坚强无畏的钢铁战士吗?能。曾盛荣就是一个活生生的榜样。

他以艰苦为荣,以高原为家,即使双目负伤,右眼失明,依然战斗在高原上,取得射击的优秀成绩。如果没有火一样的革命热情,钢一般的坚强意志,能够办得到吗?尽管曾盛荣没有赶上急风暴雨的战争年代,没有受过战火的洗礼;可是,他具有伟大的革命理想,又有实干的革命精神:艰苦的川藏高原,他愿意去;空气稀薄的大雪山,他敢上;探矿尖兵组的重担,他敢挑;负伤出院后,他还坚持重返高原,继续在部队里服役。

在社会主义革命和建设时期,在和平的环境里,仍然有艰苦的战斗,仍然得付出代价,有时也免不了会有流血、牺牲。我们每一个有理想有志气的青年,都应有这种思想准备。青年同志们,要使自已百炼成钢,就勇敢地投入生活斗争的大洪炉里去吧!

在高原上安家落户

一九六○年三月,十九岁的新战士曾盛荣告别了故乡——四川省简阳县,踏上遥远的征途。那时,他根本不把母亲那句“到部队上,要准备吃苦”的话儿放在心上。他想:“农村那么重的活路,我都干得了,到了部队,背上一个背包,挎上一杆枪,操操练练,走路行军有啥子困难嘛!”

汽车离开了富侥的川西平原,在峰峦重迭的盘山路上,连续走了好几天。越走,天气越冷。离开成那时穿大衣还不觉得怎样,现在穿上皮大衣也受不住了。看不见家乡遍地的红花和新绿的青草,满山遍野只是一片刺眼的冰雪。使他感到奇怪的是,气都喘不赢,胸口老觉得有什么东西压着。

汽车终于停下来了,他要去的部队就驻在这川藏高原上。下车时有许多老同志帮着扛背包,拿东西。他只穿着一身棉衣,走了一百多米,便感到头发晕,腿发软,好容易进了帐篷,一屁股便坐在地上,动也不想动了。他嘴里没有说,心里可在嘀咕:“人家当兵住在大城市,我当兵却来到这个山卡卡里,真不安逸。”他暗暗决定:“三年义务尽满了,坚决回家去。”

老同志们刚从工地上回来,顾不得喝水洗脸,就亲亲热热把他们接到班里,问长问短。大家把最好的铺位让给新同志睡。他们一个个活泼愉快,红光满面,看不出一点疲倦的样子。一个老同志端了一盆热水,放在曾盛荣脚下,帮他脱去鞋袜,就给他洗脚。曾盛荣还以为是位炊事员同志,听到班里有人喊他“排长”,吓了一跳,连忙把脚缩回来说:“排长,你是……”排长黄致发却笑嘻嘻地把他的脚按回盆里说:“都是阶级弟兄嘛!”那天晚上,天气虽然有些冷,他却感到很温暖,心里很感动又很惭愧。

入伍后的第二个月,他所在的班就担负了运粮任

务。来回好几百里路,成天在云里钻,雾里行。高原气候一天数变,一会儿暴日当头,晒得眼花缭乱,头皮像要裂开似的;一会儿又是鸟云密布,狂风呼啸,雪花夹着冰雹,劈头盖脸地打下来。有时宿营在高山上,四处冰雪,连一根树枝、一堆牛粪也找不到,火烧不起来,只好几个人背靠背睡在大树下,煮不成饭就吃一口白雪拌糌粑。在这样艰苦的生活面前,他畏惧的情绪又冒头了,话也少了,眉头紧锁着。班长刘昌海好像看出了他的心事。路过一座大雪山时,就给他讲平息康巴叛乱中的英雄王泽平的英勇事迹。班长说:“王泽平同志为了解放在水火中的藏族同胞,在一次战斗中英勇负伤,下巴被子弹打掉了,仍然坚持不下火线,也不让同志们替他包扎,忍受着剧烈的疼痛,用钢笔在手上写字,鼓励战友们继续消灭敌人。战斗结束后,他不坐担架,走回包扎所。”曾盛荣听了,受到很大的教育和鼓舞。他问班长:“王泽平为啥那样坚强呢?”班长回答说:“因为他懂得了这是为了解放藏族同胞而战!”他听了,心里更加钦佩。

不久,部队开展了两忆三查教育运动,他和大家一起倾倒了旧社会的苦水,重温了自己幼年时期所过的苦难生活:他父亲从十二岁起就给地主当长工,一直干了十几年,最后折磨得一身病,就离开了人世。母亲靠一架织布机,昼夜不停地辛劳,每天只能吃到半钵红苕汤。哥哥又像父亲一样,十二岁帮人放牛。自己呢,从很小的时候起,便到处去挖野菜,一年到头面黄肌瘦。一次他在野地里挖野菜吃,地主的女儿看见了,狠狠地打了他一顿,还凶神恶煞地说:“这是留着喂兔子的,下次再来,就打断你的腿。”他万万没有想到,当地藏族人民所受的苦,却比他更深,更大。那些土司、头人、农奴主残酷迫害藏族人民的罪行真是骇人听闻,什么挖眼睛、抽脚筋、剥人.皮……把人杀死不算,还要把头骨拿来做成碗,把腿骨做成笛子吹。过去这里受苦的藏胞流传着这样一句话:“雪山上的海子再深,也没有我们的苦难深,雅砻江的水再多,也没有我们的眼泪多!”仇恨的眼泪把他自己的遭遇和藏胞的苦难溶在一起,他深深地认识到:“天下乌鸦一般黑”,世界上没有不狠心的剥削阶级;天下穷人都是在一棵黄连树上长着的。

有一次,部队在访贫问苦时,听到一位老阿爸给他们讲了一个故事:二十多年以前,一位红军伤员经过这里,几天都没吃饭了,但他宁肯挨饿,也不吃藏胞的东西;最后要翻雪山赶队伍了,才收下老阿爸两碗糌粑,还留下一张借条。那个红军伤员说:“总有一天我们要回来的。”听了这个故事,刘昌海班长激动地说:“当年的红军是回来了,但回来的人要嫌这里落后、艰苦,就不是红军的好后代。”曾盛荣深深知道,老阿爸讲的故事和刘班长话语的份量。他又想起了毛主席讲的“越是困难的地方越是要去,这才是好同志”、“为人民利益而死,就比泰山还重”这些名言。他对班长说:“要是以后退伍了,我们干脆在高原上安家落户,帮助藏胞干一辈子吧!”

雪山上的青松

曾盛荣抱着为藏族人民建设幸福生活的满腔热情,投入到生活的烈火中去。

这时,部队正执行开矿任务。矿点差不多都分布在海拔四千五百米到五千米的雪山上,即使是盛夏三伏,岩石上还是挂着几尺长的冰柱。战士们为了建设社会主义的新川藏,决心用自己的双脚在雪山踩出一条通往宝库的道路,用自己的双手把深埋在地下的宝藏捧献出来。没有房子,他们就支帐篷;帐篷被风刮跑了,就搭起窝棚,住岩洞,睡石缝;没有水源,就凿冰解渴。有时半夜大雪压垮了窝棚,战士们冻得没法睡了,就起来跑步,一直跑到天亮出工。这是一场革命的意志和严酷的自然条件的战斗。曾盛荣在这场考验中,表现了出色的硬骨头精神。他没有一丝动摇,越是在艰苦的环境下,他越像一棵青松,挺立在风雪之中。在悬崖上,没处落脚,曾盛荣就用绳子拴住腰杆,悬在空中打炮眼;连里炸药没有了,他就主动连夜赶下山去背上来。

后来,曾盛荣担负了探矿小组组长的工作,担子更加重了。探矿组成天在雪峰、绝壁上爬来爬去,一不小心摔下悬崖就会粉身碎骨。吃的是干粮,睡的是石洞。他们身上的棉衣已经被山石、野刺扯得稀烂,简直是一团团棉花挂在身上。胶鞋是补丁加补丁,三天两头就要补一次。人呢,由于强烈的紫外线照射,一个个脸上黝黑黝黑的,嘴角破裂。有一次他回连汇报工作,连长见他那副样子,心疼地说:“你们真是太辛苦了。”而他却说:“连长,你咋个这么说呢!这比起红军过雪山,比起那些牺牲的烈士,比起你们抗美援朝时差得远哩!”

一九六一年底,山上已经冷到零下二十多度了。一天傍晚收工时,突然,狂风大作,下起大雪来。曾盛荣心想,工地上有一部分矿石还没有运下山,要是一夜大雪盖住,明天到哪里去找!他和战士刘安田、王正良两人商量,大家决定当晚上山把矿石背下来。

狂风卷着雪花在呼啸,三个人跟踉跄跄在暴风雪中艰难地前进。突然一阵狂风卷来,竟把他们三个人掀向空中,然后又猛地推向岩壁。就这样一步一个险关,终于摸到了工地。棉衣上的雪花融成了冰水,浸透了棉衣,他们一个个冻得手脚也不听使唤了。大家决定,先烧堆火烤一烤再去运矿石。正在生火的时

候,新战士王正良不小心把一个雷管掉进了火里。突然,一声爆炸,不幸的事情发生了:曾盛荣的两眼都被炸伤,殷红的鲜血顺着两颊往下淌。王正良吓得惊叫起来,立即要回连队去喊卫生员,但被曾盛荣阻止住了。他说:“山这么高,风雪这样大,天又快黑了,卫生员怎么能上来?这道悬崖,谁来也没有办法,背不能背,抬不能抬,干脆我自己走回去。”两个战友就一前一后陪着他,摸索着往回走。来到悬崖边,王正良恨不得抱着他飞过去,可是,有什么办法呢?连伸一只手帮他一下都办不到。曾盛荣紧闭着两眼,紧紧抓住绳子往前挪动,挪一步,都要出一身汗。但是凭着坚强的毅力,他终于走过来了。两个战友挽扶着他到了连部。他遇到副连长,只说了一句“我没有尽到责任”,便昏过去了。

经过检查,发现他的右眼珠已经炸得要爆出来了,左眼珠也崩进了几块碎片,需要立即送到内地医院去治疗。他踏上离开高原的汽车时,第一个想法就是:我一定要回来的。但是,他到底能不能重返高原呢?

钢铁意志

他才到医院几天,就感到度日如年,好几次请求医生快点把他治好。虽然医生叫他安心休养,他怎么能安下心来呢!他想到小组里无人领导,现在又出了个事故,怎么向领导上交代呢!小组里同志在干什么呢?一件件事情涌上心头,虽然他双眼被绷带紧紧缠住,心里却在盘算着坐几天汽车,走几天路可以回到那战斗的高原。

然而,无情的现实却给他作了另外的安排。医生告诉他,右眼已经无法挽救了,必须施行摘除手术,不然,就连被炸伤的左眼也保不住。这对曾盛荣真是当头一棒。摘除了右眼球以后,曾盛荣饭吃不下,觉睡不好,连最有效的安眠药也不能使他入睡。疼吗?他早忘到一边去了。脑子里总是盘旋着许多问题:一个战士失去了右眼,左眼又视力大减,还能继续拿起枪吗?在战场上,战士的一双锐利的眼睛多么重要啊!凭着它,可以枪枪打中敌人的胸膛,可现在,已经失去了一名国防战士的起码条件了。他想起了临离开家时母亲的嘱咐,想起了刚到高原时替他洗脚的黄排长,想念着连队的每一个同志。他想着高原上的一切:那明亮的雪山,茂密的原始森林,清澈的海子和数不尽的宝藏。更使他难忘的是那里的刚刚走向幸福生活的藏族同胞。他想起了刘昌海班长对他的帮助教育和他俩订下的在高原安家落户、一辈子为藏族同胞服务的计划。现在当高原上正需要建设的时候打退堂鼓吗?不,绝对不能,一定要回到高原去,和战友们在一起继续战斗!

他的左眼慢慢能看东西了,但视力已经下降到0.8。他全不理睬这些,顽强地学习着毛主席著作,每看一页书,他都感到眼睛胀得厉害,要擦好几次眼泪;可是每看一页书,也给他增加了无穷的力量。他看到《为人民服务》中这样几句话:“我们的同志在困难的时候,要看到成绩,要看到光明,要提高我们的勇气。”心想,现在我的右眼没有了,这就是困难,我一定要像毛主席教导的那样,看到光明,提高勇气,眼珠摘掉算什么,一只眼睛还不照样干革命!眼珠可以摘掉,但我这颗回高原的心是永远也摘不掉的。

不久,曾盛荣的伤势渐渐好起来了,右眼安上了假眼珠。一天,他外出散步,看到有人用汽枪打靶。这引起了他很大兴趣。试试看,左眼能够瞄准吗?他弯弯扭扭地用左肩抵着枪,吃力地用左眼瞄准,出乎意料,竟打了个五发四中。他兴奋得跳起来,对旁边的休养员说:“回去当一名步兵战士还不成问题!”他天真地想着:回到连里,连首长要说我不行,我就要当场表演给他们看,保险会让我留在班里。

正当曾盛荣充满了返回高原的信心,作好一切准备的时候,不料医院却通知他:准备要他复员。这又是一个晴天霹雳。他无论如何也不能同意这个决定。他说,他有一千条理由要返回高原上去。他流着眼泪向医生诉说了自己家庭在旧社会的遭遇,和共产党给他带来的幸福,他说:“我绝不能好了疮疤忘了痛,自己家里的生活过好了,就忘了高原上的藏胞!帮助他们干一辈子的决心,我早就下定了。难道负了一点伤,就叫我回家去享受照顾吗?不,我不能这样做!”从此,他便努力锻炼自己,积极用实际行动争取归队。

他看到护理人员比较忙,就自动担任了医院的义务清洁员。尽管医生、护士再三制止,每天清早,他仍然要到各个病房去扫地,拖地板,倒痰盂,给重病号送饭送水。他还经常到菜地里去劳动。有一次,医院的工作人员要到十几里外去运肥。曾盛荣知道了,便悄悄地跟了去。一到那里就抢着拉大车。他装的多,跑的快,护士们拉也拉不下来。一天跑了两个来回,他还嫌不过瘾。医生护士一面感动地写大字报表扬他,一面向他提出“警告”,以后坚决不准他去。

崇高的理想和坚强的毅力终于感动了领导,他们批准了他重返原部。曾盛荣兴奋得流出了眼泪。

“给我一枝枪吧!”

他回到部队驻地,同志们看到他都惊奇起来:他那炯炯闪亮的目光不见了,一只眼还是假的,人也消瘦了许多。营首长也替他担心,没有让他到战斗班去,只分配他干一些勤杂工作。曾盛荣心想:反正我已经回到高原上来了,现在叫我干啥都行!只要我积

极锻炼,总有一天还会拿起枪杆的!

高原上恶劣的气候,确实会给一个双眼伤残的人带来许多想象不到的困难!可是,他却以坚强的意志,迎着困难前进。他喂猪,爱护猪仔胜过关心自己。有一天,他实在疲劳了,躺在铺上就睡着了。等他醒来时,发觉假眼珠不见了。这时,正是该喂猪的时候,猪儿在圈里哇哇乱叫。他想,还是先把猪喂饱了,再找假眼珠也不迟。右边的眼眶,被寒风一吹,象针扎一样痛,眼泪止不住流了出来。他一只手捂住眼睛,仍旧继续工作。这事被连长知道了,立即叫他停止喂猪,去找假眼珠,他却毫不在意地说:“不忙,一会再去找。”连长只得叫几个人一同去帮他找。回来后,连长激动地对大家说:“曾盛荣这种公而忘私、革命第一的精神,真是值得我们大家学习!”有的战士也开玩笑地问他:“你残废了一只眼,哪还有这么大的劲?”他却严肃地回答:“我就是只有一口气,也要干革命!”

后来,曾盛荣义担任了炊事员的工作。同志们怕他的眼睛被烟火熏坏,没有叫他在厨房工作,分配他去放马。有一次,他运马草回来,途中发现有匹马背磨破了,就立即把两袋马草卸下来,自己背上,牵着空马走回来。曾盛荣把马喂得膘肥体壮,但他并不满足,又主动地担负起挑水的任务来。

挑水,看来是个简单的事,但是在这里却是一个十分艰巨的任务。这里平均海拔四千米以上,连队又驻在一个四十五度的山坡上,吃水、用水都得下山去挑,挑一趟最快也得四十分钟。曾盛荣就这样,每天上上下下十几次,刮风下雪,照常不误。今年二月,他挑着水桶来到河边。河面已经结了厚厚的冰层,只剩下中间有二、三尺宽的流水。他踩着冰向河心走去。他装满了一桶水,正在使劲往上提的时候,“咔嚓”一声,冰破裂了,他掉进水里。刺骨的冰水一直淹到腰部,幸亏一块冰把他托住,另一个空桶浮在水上,才没有使他继续下沉。这时,他考虑的不是棉裤浸湿的事,而是如何把这担水顺利地挑回连里。等他把这担水送到山上,他的裤腿已经成了“冰棍”,腿也不会打弯儿了。

曾盛荣战胜了横在他面前的重重困难,以坚强的毅力和毫不逊色的工作成绩,赢得了领导和同志们对他的信任。但是,他总觉得自己还没有熟练地掌握一手杀敌的本领,还够不上一个真正的战士。一次,他找到王副教导员:“副教导员,给我一支枪吧!行军演习我总不能打个甩手呀!”

“你搞生产嘛,锄头就是你的枪。”

“我还是个兵嘛,总得练军事技术,不然用什么来保卫祖国呢?”

“你的眼睛不好,不要着急,以后再说吧!”

第一次要枪,没有成功。不久,蒋匪帮妄图窜犯大陆的消息传到了高原,连队掀起了紧张的练兵热潮,同志们个个磨拳擦掌,纷纷要求上前线去痛歼蒋匪军。这更激起了曾盛荣苦练军事技术的劲头,他想,毛主席说过,敌人磨刀,我们也要磨刀。现在同志们练武搞得热火朝天,我可不能成为死角啊!于是他再三请求领导发给他一支枪。

曾盛荣终于得到了一支枪。但是,要使这支枪听他使唤,又不知要付出多大的艰辛劳动,突破多少困难!过去,他有一双锐敏的眼睛,射击成绩从来不落人后。现在右眼没有了,左眼视力也不好,练习瞄准的时候,稍微久一点,眼皮就微微颤动,泪水就直往外淌,看起目标来也老是有个虚影。特别困难的是,要改变习惯,托惯了枪的左手,要改用来扣扳机。要左肩抵枪,左眼瞄准。那股弯扭劲就别提啦!不是肩膀抵不稳,就是手指找不到扳机,扣的时候食指总是用力过猛,枪口老是晃晃悠悠的。可是他没有灰心。在地里生产时,就把锄头当成步枪来练;在山上放马时,就常拿起树棍来练;晚上睡在床上,他还用左手的食指扣着右手的姆指,练习扣扳机。天上的岩鹰,树上的结疤,山上的石块,都成了他瞄准的“靶子”。他还抽空和大家一起夜行军。有时,高原的风雪迎面扑来,右眼上的假眼珠结起了冰花,刺得眼皮疼痛难忍,他就用手捂一捂,把冰花融化。后来,他想出了一个办法,把绒帽子的“耳朵”放下来,让一个“耳朵”遮住右眼,坚持参加训练。经过日复一日的苦练,曾盛荣的军事技术逐渐提高了。在一次全连的实弹射击中,他在一百五十米至二百米的距离上对隐显目标射击,取得了六发六中的优秀成绩。年终评比时,他被大家一致评为光荣的五好战士。

——献给第一线的交警战士