新生代农民工存在的问题与思考

——以湖北省恩施土家族苗族自治州B县Y镇为例

范才成,杜 雨

(1.中南民族大学 民社院,湖北 武汉 430074; 2.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430074)

我国新农村建设已经被确立为党和政府在未来相当长时期内农村工作方向。这一战略目标不仅迅速出现在各级政府的工作议程以及社会新闻媒体的讨论之中,而且已成为学术理论界关注和研究的热点。在新农村建设的实践中,政府毫无疑义地成为新农村建设的关键“推动者”,其基本手段是在减少农民负担的同时,增加对农村建设和民生的财政投入。新农村建设是近几年以来提得较多的农村发展语境。随着农民工的代际更替,相对于老一代农民工而言,年轻一代进城打工的农村青年,已渐次成为农民工的主力军,本该亟需他们建设的新农村反而成了不愿回去的故乡。本文以湖北省恩施土家族苗族自治州B县Y镇的调查出发,就相关现状和存在问题进行探讨。

一、新生代农民工界定

“新生代农民工”主要是指80后、90后,他们出生以后,从幼儿时期就开始上学,上完学以后就进城打工。较之父辈,他们对农业、农村、农民、土地等并不熟悉。他们渴望进入、融入城市社会,而城市在很多方面还没有完全做好接纳他们的准备[1]。后金融危机,中国经济进入转型时期,劳动力市场也在进行相应转型。据相关机构调查,新一轮的用工结构中新生代农民工居多,在全国1.6亿的农民工中新生代农民工占60%。新生代农民可以作为相对的概念,指没有外出打工的农村年轻人,但这类人生活在农村的很少。新生代农民工已经成为外出打工的主流,他们有城市生存的执著、困惑和就业艰难的无奈[2]。随着我国经济的快速发展对于技能工人的需求增加,对农民工的技术和知识水平也随之提高。因拥有“一技之长”后,可以谋求更广阔的发展空间,他们有一定培训的需求。农民工进城是城市适应和个人角色转换的过程,农民工为城市建设和经济发展、乡村都市化作出了巨大贡献。[3]4

新生代农民工具有相对性特点。一是受教育程度低,许多只有初中文化程度,极少数上高中和大学,与大中城市年轻一代许多上过大学形成较大差距;二是期望值低,就业领域以体力劳动为主,许多农民工知道融入不了城市主流社会,大多干那些城里人不愿干的活;三是社会价值诉求低,只与在农村的货币收入作比较,认为少了日晒雨淋的劳苦,能够生存下来就愿留在城市。

新生代农民工也具有绝对性特点。2004年,在全国第二产业就业的农民工占57.6%,其中加工制造业中农民工人数占68%,建筑业农民工人数占80%,电子装配工中农民工人数占68.2%,矿业中的采掘农民工人数占52.5%,在第三产业中,农民工人数占52%,其中社会服务与居民服务中农民工人数占55.9%,餐饮旅游业中农民工人数占58.4%,经销人员中农民工人数占58.3%。[4]126一是数量上的绝对值大,上亿人成为城市建设的主力军,并在各行各业占有一席之地,但以建筑业、旅馆和餐饮业、批发与零售业、制造业、居民服务业的就业比例最高。二是现代性的影响极大,科技的进步让城市生活越来越方便,手机的大众化让异地联系更为紧密,市场的国际化让对外联系不再神秘。

新生代农民工还具有复杂性特点。一是农民工社会地位尴尬,二元分立的户籍制度限制了农民工的身份,虽然是产业工人的一部分,但其身份依然是农民,因而在子女入学上有高价的寄读费等;二是就业歧视的长期性,许多企业正式工临时工分立,正式工多为城市居民,临时工多为使用季节性农民工,就业无保障,工作没有安全感和稳定感;三是文化属性和身份定位的复杂性,农民工常被贴上边缘人的标签,一旦出现金融危机等重大事项时,农民工往往是首先被排挤的对象。

二、民族地区B县Y镇新生代农民工基本情况

湖北省恩施土家族苗族自治州B县Y镇,面积491.5平方公里,耕地面积69226亩,辖56个村,451个村民小组。少数民族以土家族为主。2010年该镇总户数15006户,总人口51523人,农村人口48138人(其中男性25586人),农村劳动力从业人员25238人,其中常年在外打工人员9111人,占农村劳动力的36.10%。

(一)年龄结构

该镇外出男性农民工5629人,占外出人员61.78%,呈男多女少现象。从年龄状况看,20岁以下人员1464人,占外出人员的16.07%;21~30岁人员3824人,占外出人员41.97%;31岁~49岁人员2845人,占外出人员31.22%;50岁以上人员878人,占外出人员9.64%(见表1)。分析农民工年龄结构,30岁以下人员已占整个外出人员58.04%,这类群体就是本文关注的对象,说明新生代农民工已占外出农民工的主流。特别一提的是20岁以下1464人,反应出本该在高中或大学读书的一批人,却已走上漫漫打工路。这应是少数民族教育落后的一个直观反映。31岁以上的3723人多已成家且在外打工,一部分整户外出以便于子女读书,涉及2000余户整户在外生活为主,这是农村空户现象的直接原因。一部分上有年长的父母而不能完全离土的打工者,常把子女留在本地读书而夫妻常年在外,是出现留守儿童现象的直接原因。

表1 农村劳动力转移文化程度及年龄结构调查表*数据源于Y镇2010年统计资料。

(二)受教育程度

该镇在外出人员的文化程度构成上,小学及以下1321人,占外出人员14.50%;初中6077人,占外出人员66.70%;高中及以上文化程度1713人,占外出人员的18.80%(见表1)。该镇外出人员文化程度呈两端少中间多的纺锤型(初中文化程度多),这说明国家普及九年制义务教育颇见成效。*该镇教育上2005年实行“两免一补”政策,2007年才实现完全意义上的九年制义务教育。但由于交通、经济、教育等条件远远落后于大中城市和发达地区,农民受高等教育的期望和机会明显偏少。统计口径中的高中及以上学历相对以前增多,得益于高中、职业中学及大学的扩招,加上成教、自考、高职高专等学历教育,这让农村学生多了一些上学的机会。笔者在一个954人的D村调查,只有9个大专生7个本科生,而且多是近十年的学生。问及父辈们对子女获取高学历的愿望,较多的回答是顺其自然,读得怎样靠学生自己,而年轻人对学习的兴趣也不太浓厚,因为读出来不一定好就业。

笔者选择L、G两村进行重点调查,所得结果大致相似。但G村同比外出务工人员偏少,只占劳动力的8.79%,明显低于全镇平均水平30.61%,这主要在于该村交通便利,上级各方面政策性投入相对较大,农民可支配收入较乡镇平均水平高些。L村交通不便,农业经济发展差些,很多人倾向于外出打工。

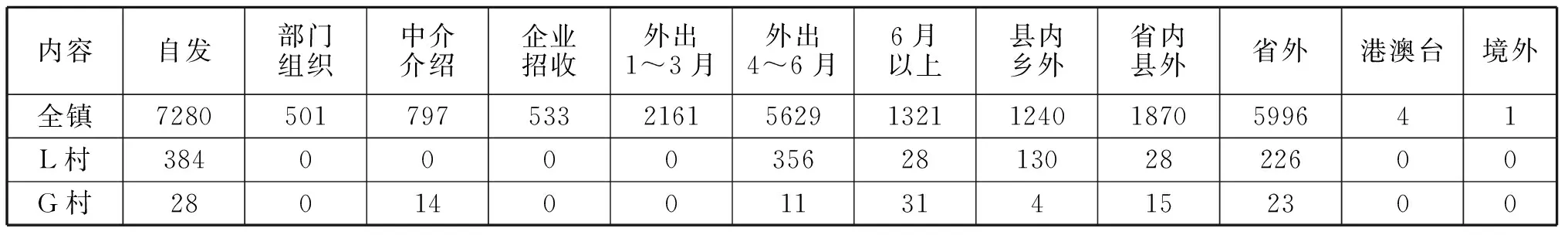

(三)外出渠道

从该镇外出渠道来看,自发外出务工的7280人,占外出人员79.90%,占比较大;通过政府部门(如镇劳动保障所)组织的501人,占外出人员5.50%;通过中介组织介绍的797人,占外出人员8.75%;企业直接招收人员533人,占外出人员5.85%(见表2)。反映出自发外出务工是农民工的主要方式,这大都是以前干熟悉了直接去做,也包括跟随亲戚朋友新去的。到了一地找当地的中介组织就业也有一部分(占8.75%),但以前上当受骗的多,所以此种选择的人不多。

据调查新生代农民工愿意上人才市场与企业直接衔接,不愿意去中介公司谋职。一些企业直接到乡镇来招工也占一定比重(占5.85%),这主要是劳动就业部门进行一定的劳动技能短期培训,衔接相应的企业来招工而达成协议,或者与外面联系送员工上岗。企业直招和政府外送只达到11.35%,说明当地政府在劳务输出上还没有多少影响力。

重点调查的两村,412人外出人员只有14人通过中介组织,没有地主政府部门组织和企业直接招工的,差不多都是自发外出务工,这与两地离集镇这种地方文化政治中心较远、与集镇联系偏少有一定关联。

表2 农村劳动力转移外出方式调查表

(四)外出时间和地点

从该镇外出务工时间来看,3个月以内2161人,占外出人员23.72%;4~6个月5629人,占外出人员61.78%;外出6个月以上人员1321人,占外出人员14.50%(见表2)。6个月以内外出务工人员共计7790人,占85.50%。说明安土恋家、 故土难离的情结一直是该地农民工的生活常态。为了增加经济收入,大部分中年人会出去打工,一般时间不长,既兼顾了家庭和农业生产,又外出增加了家庭经济收入。由于20岁以上40岁以内的年轻人,正处于谈婚论嫁阶段,其中一部分人已经结婚生子,有子女了多留给父母看管,夫妻一般在外长年打工。40岁以上的人一般须上赡老下养小,出去打工的时间以短期为主。而那些还没有结婚打算的新生代农民工,多选择长年在外务工。

从打工的外出远近的地域分布来看,常年在县内乡外打工1240人,占外出人员13.61%;在省内县外打工1870人,占外出人员20.52%;在省外打工5996人,占外出人员65.81%;另外尚有港澳台打工4 人,国外打工1人(见表2)。在外省打工达65.81%,说明经济条件发达地区对农民工有较大的吸引力。据调查,一些新生代农民工就以在外省大城市打工为荣。

三、新农村建设中新生代农民工问题与困惑

目前在以“农村劳动力转移与农村城市化”为主导的发展范式影响下,农业文化贬值,土地不再是农民的依赖,农业、农村已经失去了往昔的吸引力。具有深厚文化传统和稳定社会结构的少数民族农村,日益失去以前的活力。笔者在调查过程中鲜有遇到二三十岁的年轻人,田间地头更看不到他们的身影。有许多房屋很久没人住了,农村留守人员以五十岁以上的中老年人为多。遇到喜事特别是丧事,常常缺乏劳动力抬棺材,须到邻近村组请人。通过调查,笔者认为农村存在的问题有:

(一) 村落虚空和田园荒芜,新生代农民工未来尴尬

现在农村较缺乏生气,一些村民的房屋因无人居住和年久失修而坍塌,呈现破败景象。D村8组52户村民中,目前有35户举家外出到城镇。全组238人如今只剩下45人在家,其中绝大多数是老人、妇女和小孩。交通偏远一点的F村6组有39户163人,留守7户16人,其中4个中年人(1男3女),9个老年人(5男4女),3个小孩(1个上初中,1个上小学,1个幼儿)。老年人中年龄最小的61岁,最大的85岁。该组有耕地176.4亩,实际种地55.2亩,抛荒121.2亩,抛荒率达 68.71%。由于农村劳力被城市 “吸走”,留下这些老弱病残的人,有的老人在附近的地方(一般都是在房前屋后)种几亩田土。

新生代农民工主观上向往城里的生活条件,但客观上融入不了城市;内心有留在城市的强烈愿望,现实却有留不下来的无奈。既使是受过高等教育的农村人,通过努力奋斗在城里置业安家,成为家乡羡慕的“城里人”,但他们的根和魂还在农村,需赡养的老人、亲戚朋友在农村,因而可能成为城市和农村之间的边缘人。新生代农民没有受过农业劳作的锻炼,而且外出打工远比做农活效益好,所以也可能形成农业生存技能失去的一代,值得人们深思。少数民族生活的山区,既不适合大面积农业机械化种植,又没有充足劳动力的农村,传承几千年的区域农业文化,就会出现文化断裂、农作断层的现象。大到国家的粮食安全,小到山区农村的自我发展,其持续令人担忧。

(二) 家庭分裂和教育断裂需要关注

由于大量青壮年劳动力外出打工,大量“空巢”家庭、隔代家庭出现,一个家庭分裂成几个小家过。现在农村村级小学被撤销,农村家庭不得不把孩子送到城镇去上学。为照顾小孩上学而发生家庭再“分裂”, 许多家长(一般是孩子的爷爷或奶奶)到城镇租房子照顾小孩生活。于是就出现一个家庭的日子被分成三块来过——外出打工的年轻父母、在农村老家留守的单个老人、在镇上或县城租房暂居的小孩与老人。村级小学撤销的直接后果是山区农村子女读书不方便,没有条件的或子女厌学的,就会出现一些小学、初中都没上完的青少年,造成普九实效降低,正规教育难以继续。

教育的断裂包括家庭教育的断裂、正规教育的断裂和民族文化传承的断裂。农村个人品行和感恩教育因家长外出打工流动而渐趋弱化。传统的伦理教育被忽视,乡村其乐融融的亲情不再,一些层出不穷的“失孝”和“失养”等养老问题接连出现。现在农村青少年出现暴力、吸毒等犯罪有增多的趋势,农村新生的一代年轻人缺失了应有的敬畏心,也值得人们反思和关注。民族地区丰富的民俗文化,中年人不愿学,小孩没空也不想学,懂民俗文化的老年人相继去世,许多非物质文化将失传,一些物质文化也受现代商品冲击,逐渐被人遗忘或损毁了。*笔者见过存在300多年的村寨城堡,前几年仅存的老窗雕被作柴烧,院墙被拆除以修通公路。

(三)农村环境保护令人担忧

现在交通条件改善,真正为农民带来生活实惠。但能够下乡的农业技术人员少了,农民极少接触到无偿技术指导的农技员。传统的农作方式如牛耕、种子自留、施农家肥等被机耕、杂交种子、施化肥取代,以前粪池积肥的传统方式也没用了,许多土壤耕层变薄,酸化严重,影响作物产量和品质。反之一些家庭的粪池外溢,给农村的环境造成污染,给农户日常卫生带来麻烦。那些一次性生活用品和包装材料,正成为农村积累垃圾的来源,不可降解的衍生物正在形成危害,敲醒人们对环境保护的警钟。

(四)民族文化传承值得担忧

文化对于一个民族来说,是根植于其内心深处的精神家园,是一个民族生存和依赖的载体,是区别于其他民族的符号象征。[5]三十年以前的土家族农村,河边的喊号子,山上的唱山歌,许多文化事项靠口口相传得以传承。现在的农村,只有极少数上了年纪的爱好者自娱自乐,或办丧事唱夜歌子、“撒叶儿嗬”。新生代农民工从小上公办学校,走向社会也多在城市生活。电视、网络、KTV等,让年轻一代的“现代”文化生活很丰富。但自己本有的多彩而且“很土”的民族文化,没有什么人愿意去学。这些与生活地域相伴相生的民族文化,正处濒危的边缘,其传承出现后继无人的现象。

四、新农村建设语境下的对策和建议

我们常说农民是弱者,农村是弱势,农业是弱质,在自然风险和市场风险双重叠加的情况下,农业就变成了一个弱质部门。[6]19新生代农民工有着“三低一高”的群体特征:受教育程度低(极少受过普通高校教育),职业期望值低(只要有事做给工资),物质和精神享受要求低(外出打工的租住房生活条件差),工作耐受力高(常工作10多小时而得不到劳动保障)。这种不合理现象应该引起社会各界的重视与关注。

(一)加强民族地区农村深层次研究

国家连续多年把“三农”工作重要性定位很高,“新农村建设”也提得生动具体。但一些政策性的调查研究欠缺真实的农村考察,特别是官场生态上的形式主义很难规避。少数民族农村由于交通条件差、信息较为封闭,一些地方语言不懂和难于沟通,更有其特殊性。除了更多专家学者参与到少数民族农村研究中来,还需要做农村调查时不走马观花、听听汇报了事,应该想办法住上一段时间,与农民打成一片,让资料更真实。*张延庆等在鄂伦春定居地访谈时,当地政府官员陪同下问及现实生活状态是否满意时,得到的答案出奇的一致,村民都夸党的政策好,而很少涉及自己内心的真实感受。

(二)重视农村基础教育

由于民族地区新生代农民工大多只接受九年制义务教育,就走向社会外出打工,这只是浅层次的基础教育,缺失一些专门的技能教育。外出务工人员的社会适应多是盲目的、被动的。教育资源向大中城市富集是不争的事实,这也是偏远农村特别是少数民族边远农村教育事实上的不公正。我们虽然看到基层政府部门在务工指导、技能培训上取得一定成效,影响力也从集镇向边远村组扩散。但教育工作是一项长期的百年大计,少数民族地区教育更值得关照。一些不符合山区教学特点的撤点并校的教育行政行为,若只以师生比等指标来确定学校布局,有可能让很多农村人享受不到接受教育的权利,从而放弃读书。建议不要轻易撤并农村中小学,让民族地区下一代受教育的权利得到充分保障。

(三)加强本土文化的挖掘、宣传和传承

现在是不断变革、变化的年代,科技的进步使世界成为地球村,各种文化相互影响,并使一些弱质文化濒临消亡。建议相应主管部门组织专门队伍对民族地区的乡土知识进行编撰并纳入课堂。加大非物质文化传承人的培养和财政支持力度。那些抛荒较多和农业开发潜力较大的地方,积极鼓励新生代农民工回乡创业,扎根家乡,并开展传统节庆活动增强农村活力。大力扶持适合民族地区发展的特色产业,力争有企业作带动,有农户作参与,形成共利互惠的良性循环。

(四)加强新生代农民的技能培训

我国的政策制定者不仅将输出农村劳动力视为农村生计多样化的途径,更看作不发达地区积累高素质人力资源和资本的一个重要过程。[7]51不发达地区新生代农民工通过外出打工的磨练,会产生一些“读书还是好”、“城乡差别太大”等观念,并在经历丰富的积累中提高自己的综合素质,但毕竟在大中城市同质化竞争中处于弱势地位,很少有人能在大中城市买屋定居并结婚生活,绝大多数还是要回到熟悉的乡土。建议涉农的大学、职业院校坚持面向农村调整实用的专业方向,并且适度降分录取民族地区定向考生,那些适合农村的实用农业技术培训应该长期坚持。这是形塑农村精英的长期战略。

总之,新生代农民工主观上不愿意留在农村,客观上融入不了城市,心里又向往城市,成为逃离农村不了的一代。希望通过专家学者加强农村国情的实证研究,政府部门加大对农村新生代农民工的关注和支持,科研院所加入形塑农村精英的培养行动,我们有理由相信新农村建设和发展大有可为。

参考文献:

[1] 吴丹,颜怀坤,曾盼盼.二代农民工培训状况及制度保障研—基于四川省4个县14个村的实证调查[J].全国商情·理论研究,2010(7).

[2] 白小瑜.新生代农民工的社会资本[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2006(1).

[3] 周大鸣.渴望生存—农民工流动的人类学考察[M].广州:中山大学出版社,2005.

[4] 林斐.中国农民在分流[M].合肥:黄山书社,2008.

[5] 张延庆,方征.传统的消逝与情怀的眷恋—以鄂伦春传统狩猎文化变迁为例[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2011(1).

[6] 周立.极化的发展[M].海口:海南出版社,2010.

[7] (爱尔兰)瑞雪·墨菲著.农民工改变中国农村[M]. 黄涛,王静译.杭州:浙江人民出版社,2009.