日本审计监督制度研究

耿 虹 承 皓 王进杰

一、日本国家审计机构

(一)日本审计机构

日本审计的执行机构是会计检查院,会计检查院既不是国家行政部门,也不是国会下属部门,更不是司法部门,属于独立性质的审计机构。

日本会计检查院的审计监督体制,经历了一个从行政型向混合型,最终转向独立型的发展演变过程。日本会计检查院的前身是监督司。它设立于1869年,是日本内阁的前身--太政官所属的会计官(财务省前身)中的机构。此时的审计监督机构属于行政型体制,独立性很弱。到了1880年,作为直属于太政官的审计监督机构诞生了,它从主管财政的部门中独立出来,直属于太政官,其独立性明显提高,但并没有彻底从政府中独立出来,仍然属于行政型。明治1889年,随着第一部日本宪法的颁布,会计检查院成为宪法明确规定的审计监督机关,并直属于天皇,独立于内阁进行财政监督。此时,日本国家审计体制出现了质的飞越,取得了宪法赋予的法律地位,改变了行政型的体制性质,但这时还不能认为它已经形成独立型体制。经过六十多年演变,战后的日本队在1946年修订了宪法,1947年公布实施了会计检查院法。新的日本宪法废除了天皇主权原则。至此,会计检查院在地位,组织,权限的各方面,进行了大幅度改革与强化,它不再属于天皇,而成为既独立于内阁又独立于国会的国家审计机构。日本会计检查院法第一条规定:“会计检查院具有相对内阁的独立地位。”第二十条规定:“会计检查院除根据日本国宪法规定法第九十条规定进行了国家收入支出决算的检查外,还进行法律规定的会计检查。”最终形成了如今的独立审计监督体制。日本会计检查院由进行决策的检查官会议和实施检查的事务总局组成。

(二)检查官会议

为了确保会计检查院判断的公正和妥当,检查官会议采取合议制,由三名检查官组成,检查官会议除根据其合议执行会计检查院的决策外,还指挥监督事务总局的检查业务。检查官会议是会计检查院的决策机构,检查官是领导核心。其独立性如何,关系到会计检查院的独立性。检查官经过国会参众两议院同意,由内阁任命,天皇认证而产生,任期7年。为确保检查的独立性,在任期间其身份予以保障。检查院院长从三名检查官中产生,由内阁任命。院长代表会计检查院,并且成为检查官会议确定。为保证检查官的独立性,日本会计检查院法第二节第九条规定:“检查官不得兼任其它职务,或者成为国会议员,地方公共团体的官员,议会议员。”

(三)事务总局

事务总局负责会计检查业务。事务总局下设官房及五个业务局。总局设事务总长,次长各一名,由检查官会议决定,院长任免。事务总长负责事务总局全面工作,签署公文。检查会议根据检查官的要求或事务总长的提议,由院长主持召开。事务总长必须出席检查官会议。检查官会议经检查官或者事务总长提出的文书作为议案。检查官会议的决议书等,由事务总长负责保存。各业务局设局长,负责本局全面工作。尽管日本会计检查院独立于国会和内阁,但会计检查院的决策者的产生仍然受制于国会和内阁,使会计检查院的独立性受到一定妨碍。而且在日本没有地方会计检查院,所有与国家财产相关的中央和地方的审计都受制于会计检查院的管辖范围。人员少,任务重已成为影响会计检查院审计监督效果的重要因素。因此,日本一些国会议员和学者正在积极推进“国民会计检查院运动”,主张会计检查院拥有人事自主权,建立地方会计检查院等。旨在保障和提高会计检查院的职能和权限,保证会计检查对国民负责。

二、日本国家审计监督体系

(一)审计监督法律制度体系

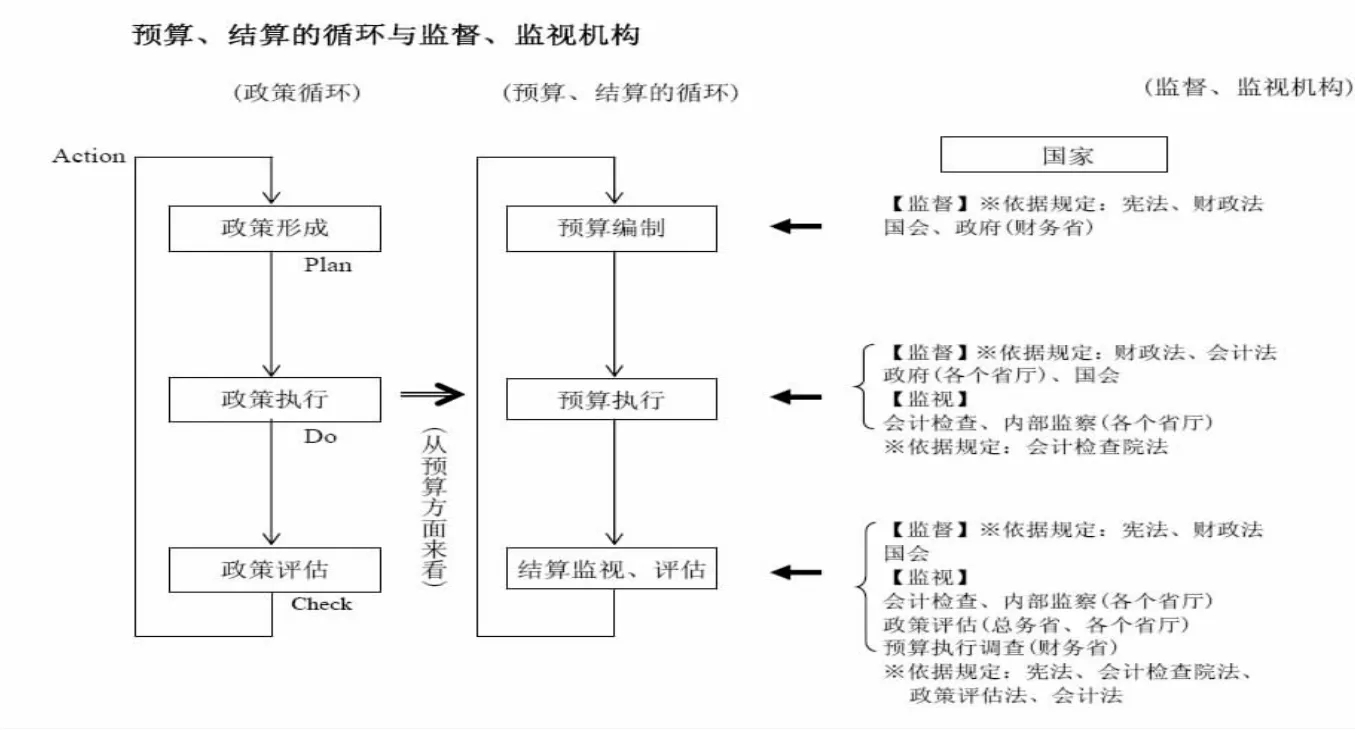

公共政策管理包括政策形成、政策执行和政策评估三个环节。从预算管理的角度来看,针对政策执行,包括预算编制、预算执行和决算的评估审计三个环节 (具体页图1)。

(二)日本审计监督对象、范围及权限

按照会计检查院法第二十条规定,日本审计监督目的是通过对机关单位会计核算业务的监督、纠正(不仅是发现问题,而且要对问题进行分析并最终改正),确保收支核算正确和对决算的确认(两大目的)。会计检查院应从正确性、合规性、经济性、效率性以及有效性方面,对会计核算进行检查。正确性是指,决算是否正确地反映了预算的执行情况。合理性是指,单位的会计处理(核算)过程是否按照预算和法规等正确合理地进行。经济性是指,事务事业以及预算的执行方面是否还有节约费用的空间。效率性是指,在各项事务和业务实施过程中,是否遵循了节约和效益原则,是否以同等的费用取得了最大的成果,或是投入与产出比达到了最大化。有效性是指,各项政策和支出的结果对政策和事业整体是否达到了预期的目标或提升了效果。

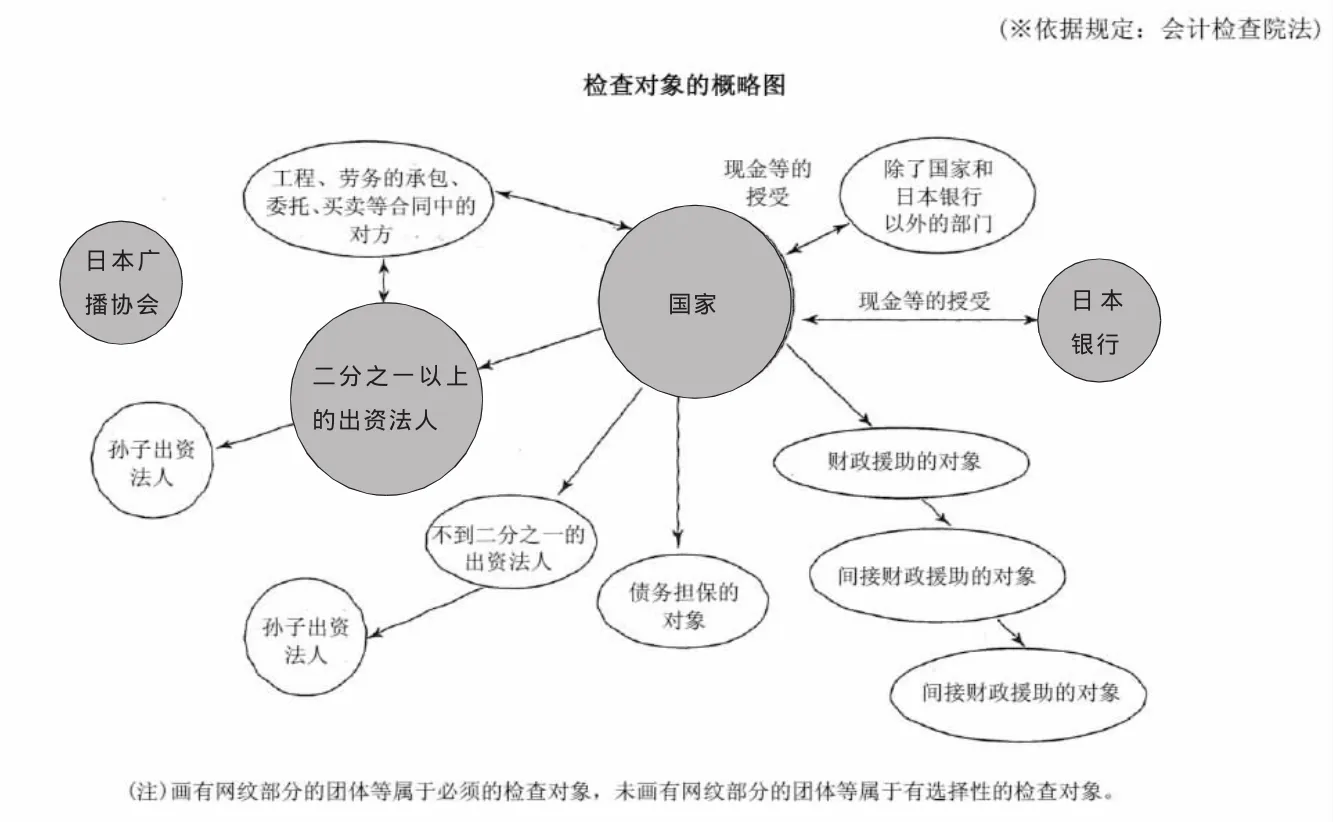

日本审计范围分为必须检查项目(必检对象)和会计检查院认为有必要检查的项目(选择性检查对象)。按照日本会计检查院法第二十二条和第二十三条规定,必检项目主要包括;国家收入和支出的正确性准确性;国家所有的现金和物品及国有财产的收付情况,国家债权的盈亏或国债及其他债务的增减变化情况;银行为国家承办的现金、贵金属及有价证券的收付情况;国家投资达二分之一以上的法人会计;依照法律规定,须经会计检查院检查的会计事项。可选择检查的事项有:国有的或国家保管的物品、有价证券、现金结;国营事业以外的单位为国家或国营事业办理现金、物品或有价证券的收付事项;国家或国营事业直接或间接拨付的补助款、资金、资助款,或者给予贷款、补偿亏损等财政援助的单位的会计事项;资本中有一部分是国家投资的单位的会计事项;资本由国家或国营事业投资,并进行再投资的单位的会计事项;借款本利的支付由国家或国营事业担保的单位的会计事项;国家或国营事业的工程承包人及向国家或国营事业交纳物品者的合同以及与之有关的会计事项(具体见上页图2)。

图1 日本预算执行与政策管理图

图2 日本审计范围图

为保证有效实施会计检查,会计检查院法第二十六条、二十七条、二十八条、三十一条分别对会计检查院的权限进行了规定。主要是有权要求接受检查的单位按时提交会计报表或证明文件以及其他证据;有权派出工作人员进行现场检查;有权要求政府机关、公共团体及其他人员提供资料和证据。有权制定、修改、废除会计检查规则;有权对检查中认为有问题的会计人员提出处理和改进意见;对会计人员的失职或重大过失给予国家造成损失的,有权要求上级或其他监督者进行惩罚或处分;有权确定出纳人员或物资管理人员的赔偿责任并责令其赔偿;有权对会计人员的犯罪行为报告检察厅等。

(三)日本审计监督与公共政策评估

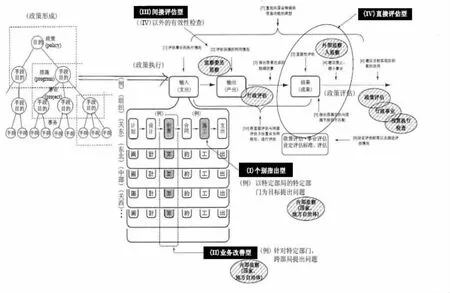

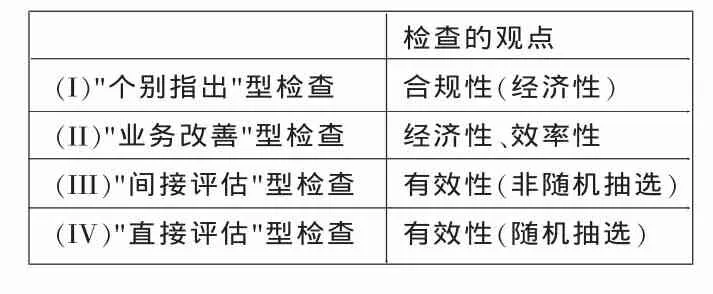

日本的审计监督包括四种类型:个别指出型、业务改善型、间接评估型和直接评估型,其中个别指出型是指审计预算执行的合规性,业务改善型是指审计预算执行的经济效率性,间接评估型是指审计预算执行的有效性(非随抽选项目,针对问题进行检查,找出出现问题的部分),直接评估型是指审计预算执行的有效性(随机抽选项目)(具体见表 1)。

表1 日本会计检查院检查观点

按照公共政策管理流程,在政策形成阶段,主要在于确定政策目标及细分政策目的,同时确定实现政策目标的各种措施和手段。在政策执行阶段,通过设计各种规划和计划、进行计算、签订合同、执行合同,并最终形成预算的编制和执行,预算的投入形成产出,包括公共物品、服务和设施等,将进一步形成预算执行结果,这都一起构成了政策的执行。最后,对政策执行结果和效果的评价,是政策评估阶段。针对不同政策阶段和预算执行环节的组合形成了不同的审计类型、重点和范围。

如上页图3所示,针对预算投入情况(方式1),主要审计评估事业的执行情况;针对预算投入的产出情况(方式2),主要由事务局审计评估设施的使用情况;针对预算执行从产出到结果过程(方式3),主要审计评估预算效果未实现的阻碍因素;针对政策评估阶段的前期阶段(方式4),主要由外部监察人通过对审计评估结果的运用,建议废止、缩小有关事业;针对预算投入结果(方式5),随机选取项目进行直接性评估,衡量预算执行的效果;针对政策评估的后期阶段(方式6),主要由政策评估机构通过对审计评估结果的运用,建议政策目标实现后采取新的措施和手段;针对从预算投入到政策评估全过程(方式7),审计评估的目的在于向国会提供全面的信息;针对从结果到政策评估阶段(方式8)实施的预算执行调查,通过制定政策和事业评估标准,对预算执行和政策执行的有效性进行评估;针对从结果到政策评估阶段(方式9)的行政事业调查,主要目的在于措施目的和措施手段的不匹配;针对从预算投入到投入结果的评估,主要是行政评估,将直接评估与间接评估方法组合为网格形进行评估。

(四)日本审计程序及审计质量保障措施

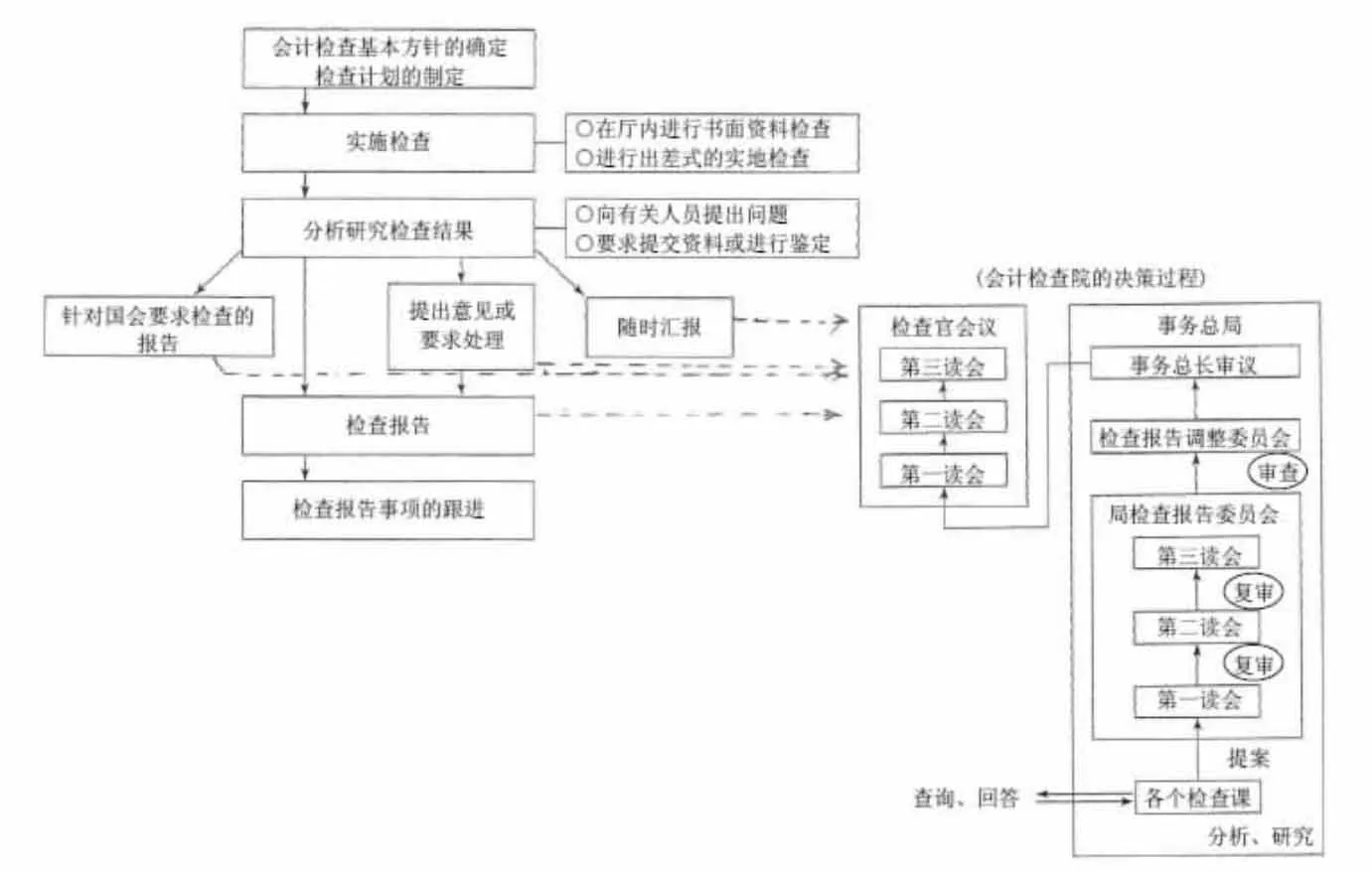

日本审计工作始自每年12月份制定审计规程,以一年为周期(具体见下图),至向政府递交报告为止。会计检查院根据日本国会、舆论焦点等确定重点目标,制定审计计划。通过书面检查与实地检查,会计检查院从合法性、经济性、效率性和有效性四个方面考评被审计对象的工作。检查过程中,会计检查院有权要求被审计单位提供材料,并对审计工作加以配合。会计检查院对于审计过程中发现的问题有权要求被审计单位及时改正并追究问题权责。针对国会要求检查的项目,会计检查院单独编写检查报告提交检查官会议;针对一般检查项目,会计检查院将一个周期内的审计结果报告,加在当期政府决算后面经由内阁提交国会审阅。

为确保会计检查院的检查质量,日本事务总局各个检查课的检查报告提交给局检查报告委员会要经过三次审阅,最终形成定稿提交事务总局报告调整委员会审查,审议通过后再提交事务总长审议,最后提交给会计检查院的决策机构检查官会议,经过三次审议后形成最终的审计报告。

三、日本审计监督的特点及启示

(一)日本审计监督的特点

图4 日本会计检查院审计流程图

1、审计监督法律制度体系较为完备。日本的审计监督法律体系比较完善,宪法、财政法、会计法、会计检查院法、国会决议、政府各个省厅的有关规定及日本地方自治法等一起构成了日本较为完备的审计监督法律制度体系。特别是日本会计检查院法,不论是在会计检查院的设立依据(依据日本宪法设立),还是在规定会计检查院的职责、检查内容、工作方法等方面都进行了翔实的规定。

2、审计监督的独立性强。日本会计检查院法明确规定,会计检查院是独立于国会和内阁以外的机关,并从人事任免权、检查工作规则制定权和检查院的财政权上给予了较充分的保障,以保障检查的客观公正性和权威性。

3、审计监督理念不断更新。随着经济社会的发展,日本审计监督理念不断更新,特别是随着政府公共管理的变化,提出了审计监督的“四性”,重点是将有效性和经济性作为检查内容。检查范围也从国家机关和事业单位,延伸到所有使用国家投资的出资人及与其签订合同的对方企业,以及利用国家投资再投资的子公司等,即对所有流动使用国家资金的环节都进行检查。

4、注重审计监督和政策评价结果的运用。会计检查院法明确要求通过检查,不仅是发现问题,责令其改进,而是应更加关注制度层面的缺失,更加注重通过对问题产生的原因和存在的行政体制或政策问题提出改进意见,以进一步改进政策和行政体制,提高体制机制质量。特别是近些年来,日本通过审计监督与公共政策评估的有机结合,有力地推动了政府绩效管理和公共政策实施。

(二)日本审计制度对我国改进审计工作的启示

1、进一步完善审计监督法律体系,提高审计监督法治化水平。从法律层面上解决审计监督法律依据不完备和法律层次较低的问题,提高了审计监督的权威性。日本审计监督的实践可看出,日本会计检查法律依据是由日本宪法、日本财政法、日本会计法、日本会计检查院法、日本会计检查院法实施规则、会计检查院事务总局事务划分及各业务处室职责划分规则和年度检查的基本方针等构成的一个完整的法律制度体系。我国应借鉴国外先进经验和做法,通过建立健全以法律、行政法规、部门规章以及具体检查指导办法为主要体系的审计监督法律框架,充分发挥审计监督作用。

2、从法律层面确保审计监督机构的相对独立。审计监督机构的独立性是实施有效监督的重要前提。日本最新会计检查院法修订的重点之一,就是进一步强化了监督部门的独立地位,并具体从检查官任命(人事权),会计检查工作规则制定(规则制定权)和会计检查院经费保障(财政保障权)等多个方面都给予了具体规定,在实际工作中保障了监督工作的客观公正性。目前我国法律中尚未对审计监督机构的独立性给予了明确规定,一定程度上受制于政府的管理,某种程度上会影响到监督工作的主动性和客观性。

3、进一步加大审计绩效监督。审计绩效监督是审计监督的深化和延伸,它充分体现了管理之中包含监督、监督之中有管理的特性。日本会计检查院法第二十条第二款明确规定:会计检查院应对财政支出的正确性、经济性、效率性和绩效性进行检查,为开展绩效审计提供了法律依据。随着日本社会经济的发展,审计的重点也从二战前的主要是正确性、经济性、效率性内容,转变为战后重点对绩效性检查。因此,我国审计检查的范围、内容、原则、方法和指标体系建设等需要围绕政府绩效管理和财政绩效管理进一步完善。

4、进一步注重审计方法和审计绩效的运用。日本的作法表明,可通过对不同项目采用不同的检查方法来提高检查的针对性和效率,同时针对不同的检查结果运用到不同的方面。如采用个别指出型检查方法重点检查项目的合规性,检查结果主要用于保证项目实施的规范;用政策评估方法,主要在于评价预算执行和政策目标措施的一致程度,目的在于调整事业项目或政策措施等。我国当前的审计监督虽然也开始注重绩效审计,但在审计监督的理念、方法及审计监督和政策实施评估的结合方面尚需进一步改善。★